今回のひとこと

「社会に貢献した結果、利益を得るという創業者の理念からすれば、利益が低いのは、競合他社に比べて、貢献度合やスピードなどが後手に回っていたり、負けているということである」

内示を受けたのは2週間前であり、青天の霹靂であった

パナソニックは、2021年6月24日付けで、常務執行役員の楠見雄規氏が、社長に昇格するトップ人事を発表した。楠見次期社長は、まずは、2021年4月1日付けで、CEOに就任し、株主総会の承認を得て、代表取締役社長に就任する。また、津賀一宏社長は、4月1日付けでCEOを退任。6月に取締役会長に就任する。

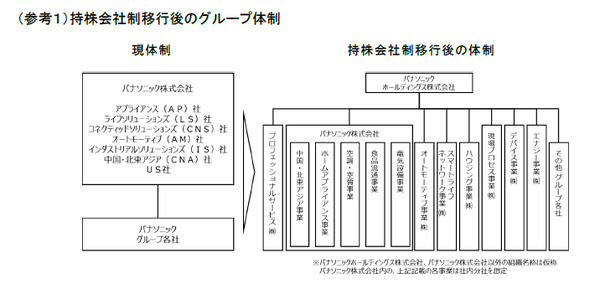

さらに、新社長兼CEO体制をもとに、2021年10月に、現在のカンパニー制を廃止し、事業再編を実施するとともに、2022年4月から持株会社制へと移行。社名をパナソニックホールディングスに変更する。

パナソニックの商号は、中国・北東アジア事業、ホームアプライアンス事業、空調・空質事業、食品流通事業、電気設備事業の5つの事業を集約した事業会社が継承することも発表している。

新社長に就任する楠見氏は、「新しい会社の形は、創業者のころと似た形である。創業者がやってきたことを勉強しなおすと同時に、経験を積んできた役員の支援を得ながら進めていきたい」と抱負を述べた。

また、「内示を受けたのは2週間前であり、青天の霹靂であった。非常に驚いた。何度も、もっと経験を積んだ人がいいのではないかと聞いたが、長期にわたる取り組みになるため、『お前がやれ』と指示を受けた。引き受ける以上は、必死で取り組んでいく」と述べた。

過去にはDIGAやdボタンの開発に携わる

楠見次期社長は、1965年1月22日、奈良県出身の55歳。

1989年3月に、京都大学大学院工学部を卒業後、同年4月に松下電器産業(現パナソニック)に入社。ソフトウェアの開発者として従事し、日本独自の放送規格である「dボタン」の実現にも携わった。

「dボタンは、企画とソフトウェア開発の立場で関わった。初めて深く携わったものであり、店頭に並んだ商品を見に行った。店員が、dボタンの実演を行い、それを見た来店客が『すごい』と言ったことに、涙が出た思い出がある」という。

また、ハードディスクレコーダー「DIGA」(ディーガ)の第1号機の開発は津賀社長が担当していたが、同2号機では、楠見社長が開発に携わったという。

「DIGAでは、開発費がかかるシステムLSIで、ひとつの品種を長く使いながら、数年に渡る機能拡張をしながら、開発費を適正に抑えて、事業を継続するという体験をした」と振り返るほか、「専用システムLSIにより、コンパクトで、収益性が高いブルーレイディーガを開発することができた。技術開発によって、競争力が高いものへと仕上げていく過程を経験した」と振り返った。

2002年には、ヨーロッパ松下電器パナソニック欧州R&Dセンター所長、2004年には、パナソニックAVCネットワークス社蓄積デバイス事業・アライアンス推進室長、2008年にはコーポレートR&D戦略室長兼産学連携推進センター所長、2012年にAVCネットワークス社次世代プラットフォーム開発センター所長に就任。2012年にAVCネットワークス社AVネットワーク事業グループテレビビジネスユニット長、2013年には同テレビ事業部長を経て、2014年に役員に就任し、アプライアンス社上席副社長、ホームエンターテインメント・ビューティ・リビング事業担当兼ホームエンターテインメント事業部長を務めた。

「津賀氏の大方針のもと、プラズマディスプレイ事業を止めたのは、大きな赤字であったこと、将来、4K化したときに輝度が落ちて不利になることが理由だった。だが、プラズマをやってきた技術者たちは、強い思いを持っていた。同じ自発光の有機ELに移行することになったが、なかなか有機ELが市場に出てこなかったため、パネルメーカーの協力を得て、プラズマ画質に匹敵する液晶テレビを市場に投入することになった」などと述べた。

楠見氏は、2014年のTechnicsブランドの復活にも尽力。音作りにも積極的に参加していたという。関係者によると、楠見氏は、ジェーン・モンハイトやダイアナ・クラールといったジャズボーカリストの楽曲などを通じて、Technicsの音を検証していたという。

2015年には、アプライアンス社副社長、ホームアプライアンス&エンターテインメント事業担当兼ホームエンターテインメント事業部長、2017年には、アプライアンス社副社長、テレビ・イメージング事業担当、メジャーアプライアンス事業担当を務め、2018年には、オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社副社長、三洋電機二次電池事業部長に就任。2018年にはオートモーティブ&インダストリアルシステムズ社副社長、三洋電機オートモーティブエナジー事業部長に就き、2019年4月に、現在の常務執行役員、オートモーティブセグメント担当、オートモーティブ社 社長に就任した。

他社が追いつけない要素がなければ、その事業自体をどうするか、考えないといけない

かつてのパナソニックの主力である、テレビやレコーダーなどのAVC事業に携わり、白物家電や車載事業にも関わるなど、幅広い領域での経験を経ての社長登板となる。

津賀社長は、「入社後すぐは、私とともにR&Dの現場にいた。その後は離れて仕事をしていたが、横からは見ていた。パナソニックには、どの事業に注力するか、その理由は何かを考える上で、現場の感覚や事業競争力、技術、コストなど、トータルな現場感を持つことが必要である。新社長人事は、指名報酬諮問委員会で決められたものであり、私が選んだわけではないが、それができる人材として選ばれたと思っている。また、短時間で本質的な課題を見出すことができ、そこに方向性を与えることができる。しかも、現場密着でメンバーをリードしながら改革していくことができる。私とバックグラウンドが似ているが、彼の方が現場に密着するねちっこさがある」と評する。

ここ数年担当しているオートモーティブ事業は、収益性の改善を目指す再挑戦事業に位置づけられているが、「車載事業の改革は道半ばであり、改善の余地が沢山ある。現在は黒字化しているが、競争力を維持し、黒字を継続できるかを見極めている最中である」と説明。津賀社長は、「トップになると誰にも相談できないという経験を早くして欲しかったが、この数年間は、事業のトップとして、タフなデシジョンをしてきた。経験も積んでもらったと思っている」などと述べた。

楠見次期社長は、「パナソニックには、まだまだ低収益の事業がある」と前置きし、「創業者の理念は、社会に貢献した結果、利益を得ることができるというものである。利益が低いということは、社会貢献の度合いが少ないということであり、競合他社に比べて、貢献度合やスピードなどが後手に回っていたり、負けていることだといえる。利益を伴った成長をするには、他社の劣後にまわらない要素があったり、他社が追いつけない要素を、ひとつか、2つ持つ必要がある。他社が頑張っても追いつけない、というものがある事業がコアになる。その観点から、競争力を徹底的に強化することが必要である」とする。

ここでは、「もし、他社が追いつけない要素がなければ、その事業自体をどうするか、考えないといけない」という厳しい姿勢もみせる。

また、「現場の人が事業を動かしていることを深く理解しているつもりである。現場がやる気を出し、改善することが、競争力につながる。そして、絶え間ない改善が必要である」としたほか、「アプライアンス社では、パナソニックビューティで、肌をきれいにするために何をするのか、どんな人を対象にリプレースするか、それを考え抜く力が競争力につながることを学んだ。それぞれの事業で、異なる競争力があるが、事業ごとに異なる軸で、何か競争力を持つことが大切である」と述べた。

そして、「忌憚なく、忖度なく、色々なことを言ってもらえるような風土にしたい。経営トップの耳にも色々な声が届き、社員の知恵を集め、課題を教えてもらうところからスタートしたい」と、目指す姿も示してみせた。

津賀氏は9年と長期の在任

一方、津賀社長は、9年間というパナソニックのトップとしては長期の社長在任期間を次のように振り返った。

津賀 「社長就任時は、経営者としての経験が少なく、経営に慣れることからスタートしたが、それが、逆に技術者の目線で、経営をシンプルに考えることにつながったともいえる。事業部制を導入して、同じ尺度で見えるようにしたり、統合した松下電工は、松下電器と言葉も違えば、帳票の意味も違っており、事業現場に足を運び、ひとつひとつを理解していった。こうした取り組みを通じて、経営のイメージが少しずつ理解でき、会社のなかが、よく見えるようになった。大きな会社の全体の見える化が進んだことは、一番の自己評価である。手触り感が生まれ、自信を持って改革を進める決断ができた」

と語り、

津賀 「社長としてやりたかったことは、単純に、収益を伴う成長をしたいということだったが、それが簡単でないことも学んだ。そこで、今回の改革案のなかには、長期の構えや足元を固めることが改めて必要であることを盛り込んだ」とする。

津賀社長が就任した2012年度は、7000億円以上の赤字を計上していた時期であり、看板事業でありながらも赤字に陥っていたプラズマディスプレイ事業からの撤退を決断。半導体事業の売却や液晶パネル事業からも撤退するなど、大鉈を振るい、業績を回復。2018年には、創業100周年の節目を迎えた。

また、新たな取り組みにも積極的に乗り出し、日本マイクロソフトの社長から、パナソニックの代表取締役専務に就任した樋口泰行氏が率いるコネクティッドソリューションズ社では、現場プロセスイノベーションを推進し、リカーリング型モデルを確立。ハードウェアを作り、売って、利益を稼ぐという、従来のパナソニックとは違うモデルで、現場の課題を解決している。さらに、米Google幹部からパナソニック入りした松岡陽子氏が推進している「Team Yoky」では、くらしのアップデートを推進し、人に寄り添って困りごとを解決するビジネスモデルに取り組んでおり、挑戦領域事業に入ってきている。

こうした津賀氏が築いた新たな基盤を、楠見次期社長がどう成長させるのかにも注目が集まる。

パナソニックの社長には、創業者である松下幸之助氏が社長を退いた65歳を越えないとい不文律がある。55歳で社長に就任した津賀氏も、9年という期間を経て、そのタイミングに入ってきたなかでのバトンタッチだ。

これに当てはめれば、現在、55歳の楠見次期社長も、津賀社長と同じ10年近い長期政権になる可能性が高い。

2022年4月には、持株会社制という新たな体制へと移行するなかで、今後、パナソニックはどんな成長戦略を描くことになるのか。楠見次期社長の舵取りが楽しみである。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります