「GeForce RTX 4070 SUPER」は

RTX 4070 Tiに迫りつつ価格も安いGPUになった?

2024年1月16日23時(日本時間)、NVIDIAはCES 2024で発表した新GPUのひとつ「GeForce RTX 4070 SUPER」の販売をグローバルで解禁した。これまでのネーミングルール通り“SUPER”のないRTX 4070(2023年4月発売)の上位モデルに当たり、CUDAコアをRTX 4070から約20%増量したモデルになる。

RTX 4070 SUPERの北米予想価格は599ドル〜、これを受けた国内予想価格は8万6800円〜であるが、これはRTX 4070が当時599ドル/9万9800円〜と考えると北米基準では価格据え置き、日本基準では値下げとなる。発売日時点におけるRTX 4070の最安モデルは8万5000円前後であることも考え合わせると“攻めた”価格設定といえるだろう。

この背景には、RTX 4070より速くてVRAMが多いAMDのRadeon RX 7800 XTが最安では8万円前後で売られており、伸びしろの大きい(と見込まれている)WQHDゲーミング向けGPUシェアを大いに脅かしているからだ。だが、予価11万円というRTX 4070 SUPER搭載製品もアナウンスされているので、9万円切りで購入できるのはごく一部と認識した方がよいだろう。

今回筆者は幸運にもNVIDIAより「GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition(Founders Editionは以降FEと略)」をお借りすることができた。SUPERではRTX 4070基準で性能がどう変化したのか? 既存のRTX 4070 Tiとの性能差はどうなのか? 様々なベンチマークを通じて明らかにしていきたい。

回路構成はRTX 4070の拡大版

ではRTX 4070 SUPERのスペックをチェックしておこう。RTX 4070はRTX 4070 Tiに比してSM数ベースで約25%の大幅ダウンサイズをした結果、性能に大きなギャップが生じたというのはRTX 4070のレビュー(https://ascii.jp/elem/000/004/132/4132616/)で判明している。

RTX 4070 SUPERはその反省からか、RTX 4070から見ると約20%増量、RTX 4070 Tiから見ると7%減(ともにSM数ベース)と、かなりRTX 4070 Tiに寄せている。だがブーストクロックで比較するとRTX 4070 Tiの方が135MHz高く設定されている点を考慮すると、回路規模を大きくしつつもクロックを抑えることで消費電力も抑制した製品、ということができるだろう。

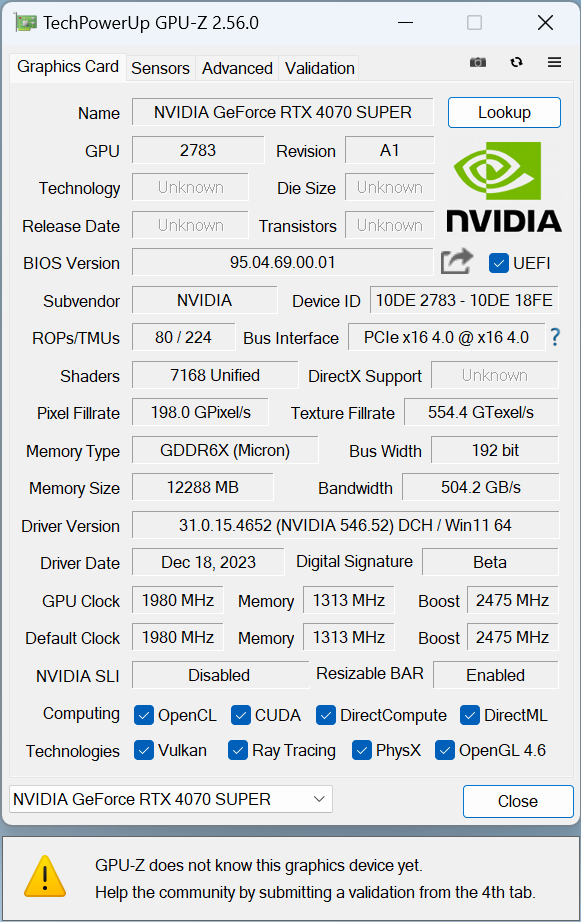

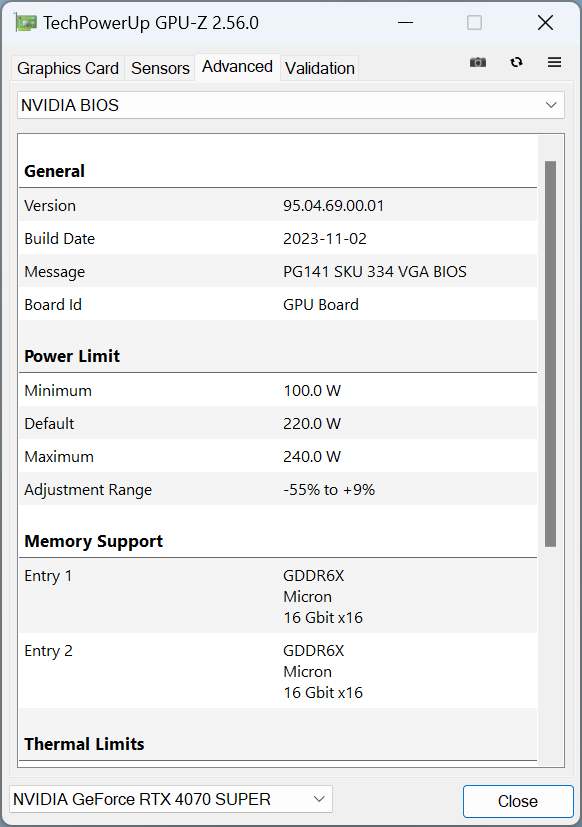

GPUの情報:デフォルトのPower Limit、すなわちTGP(Total Graphics Power、AMDが言うところのTBP)は220W、OCツールを利用することで240Wまで引き上げることができる

ベース設計はAda Lovelaceであるため、設計的な見どころは過去のRTX 40シリーズと変わらない。即ち、L2キャッシュを多量に搭載することでライバル(RX 7000シリーズ)よりもより少ない消費電力で高い描画性能を発揮し、第3世代RTコアと第4世代Tensorコアによる高いレイトレーシング性能およびAI処理性能が期待できる。DLSS FG(Frame Generation。いわゆるフレーム生成)を利用することで対応ゲームのフレームレートを大きく引き上げることもできる点は旧世代GeForceからRTX 4070 SUPERへ乗り換える大きなインセンティブになるだろう。

ただ、フレーム生成機能に関してはゲームの対応を気にせず利用できるRadeon専用の機能「AFMF(AMD Fluid Motion Frames Technology)」が存在するため、DLSS FGのアドバンテージは既に終了している(画質的なメリットは残されているが……)、という点は強調しておきたい。

また、Ada Lovelace世代なのでNVEncはAV1のハードウェアエンコード対応になっている。ただ、RTX 4070 SUPERのNVEncはRTX 4070と同じ1基となっている。NVEncを利用して動画エンコード作業をもっと高速化したい、と考えているなら、RTX 4070 SUPERではなくRTX 4070 Ti(以上)を買うことをオススメする。

検証環境は?

今回、RTX 4070 SUPERの性能を検証するために、既存の上位・下位であるRTX 4070 TiとRTX 4070、さらに旧世代の同格GPU(ちょっと強い70系という意味である)としてRTX 3070 TiとRTX 2070 SUPERを準備。さらにRTX 4070を仮想敵としているRX 7800 XTを準備した。

それ以外の環境は以下の通りである。GeForceのドライバーはRTX 4070 SUPERはレビュー用β、それ以外はGameReady 536.52。RadeonはAFMFに対応したテクニカルプレビュー版23.40.01.10を使用した(AFMFの扱いについては後述する)。また、検証にあたってはResizable BARやSecure Boot、さらにコア分離やWindows HD Color(HDR)も有効としている。

| 【検証環境】 | |

|---|---|

| CPU | AMD「Ryzen 7 7800X3D」 (8コア/16スレッド、最大5GHz) |

| CPUクーラー | ASUS「ROG RYUJIN II 360」 (AIO水冷、360mmラジエーター) |

| マザーボード | ASUS「ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI」 (AMD X670E、BIOS 1807) |

| メモリー | Micron「CP2K16G56C46U5」 (16GB×2、DDR5-5200動作) |

| ビデオカード | NVIDIA「GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition」、 ZOTAC「ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti Trinity OC」(GeForce RTX 4070 Ti)、 NVIDIA「GeForce RTX 4070 Founders Edition」、 NVIDIA「GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition」、 NVIDIA「GeForce RTX 2070 SUPER Founders Edition」、 AMD「Radeon RX 7800 XTリファレンスカード」 |

| ストレージ | Micron「CT2000T700SSD3」 (2TB M.2 SSD、PCIe 5.0、システム用) |

| 電源ユニット | Super Flower「LEADEX PLATINUM SE 1000W-BK」(1000W、80PLUS Platinum) |

| OS | Microsoft「Windows 11 Pro」(23H2) |

性能はTiと無印の中間だが、消費電力は無印寄り

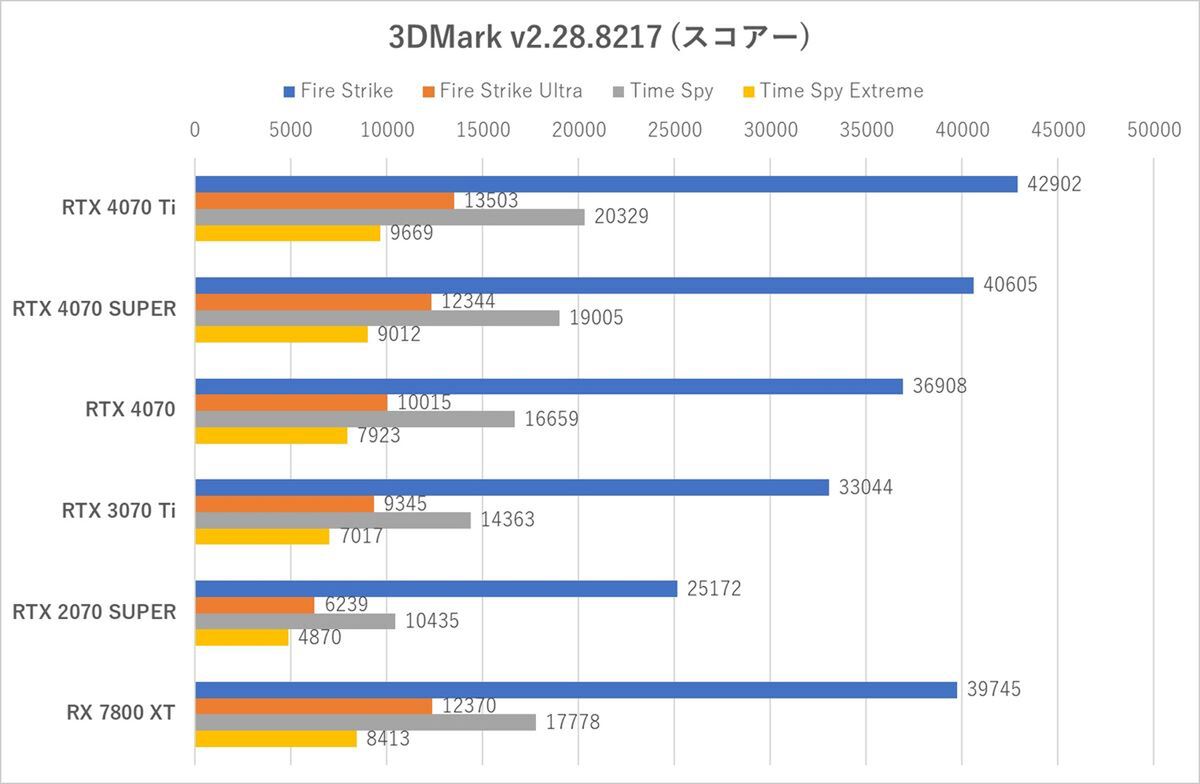

最初に試すのはいつもの「3DMark」からだ。RTX 4070 SUPERはRTX 4070 Tiに近いSM数であるという点から、スコアーはRTX 4070 Ti寄りではないかという予想が立てられる。

予想に反して、RTX 4070 SUPERのスコアーはRTX 4070 TiとRTX 4070のほぼ中間に着地。これはラスタライズ系でもレイトレーシング系でも同様だった。SM数(=CUDAコア数)を増量するかわりにクロックを抑えることで上下関係を破綻させずに調整したといったところか。

また、旧世代GeForceとの比較でいえばRTX 3070 Tiから見ると約23〜47%増、RTX 2070 SUPERから見ると約61%〜153%増となる。RTX 3080あたりだと有効な差分がDLSS FG程度になってしまうが、RTX 3070 Tiから下なら体感できるようなメリットが期待できる。特にTuring(RTX 20シリーズ)世代ならGPUコアの多くの要素が変わっているため、強く乗り換えをオススメしたいところだ。

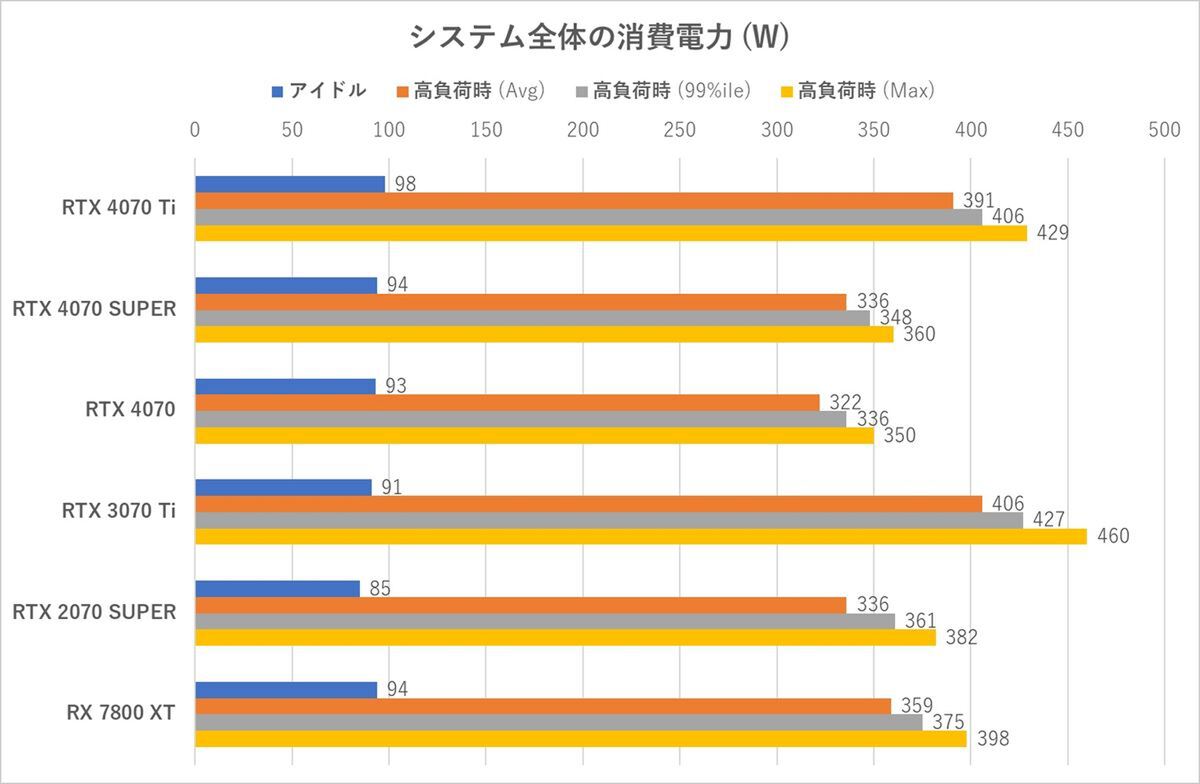

ではここでざっくりとした消費電力比較といこう。3DMarkの“Time Spy”におけるGraphics Test 2実行時における実消費電力を「Powenetics v2」を利用して計測した。ここではシステム全体の消費電力と、Total Board Power即ちビデオカード単体の消費電力をそれぞれチェックする。アイドル時は3分間放置した際の平均値を、高負荷時は平均・最大のほかに99パーセンタイル点も比較する。

今回検証リストに入れた中ではRTX 3070 Tiの消費電力最も大きく、RTX 4070 TiやRX 7800 XTと続く。RTX 4070 SUPERの消費電力はRTX 4070に比べると10W程度しか増えておらず、RTX 4070 Tiに比して非常にワットパフォーマンスが良いGPUであることが想像つくはずだ。ただ、ゲームの処理によって消費電力はいくらでも上下するため、この段階ではTime SpyではRTX 4070寄りの消費電力だった、という認識にとどめておいた方がよいだろう。

素の性能も3DMarkと同傾向

では実ゲームでのベンチマークに入ろう。今回はGPUの限界を知るのが目的であるため、画質は基本的に最高設定、レイトレーシングが使えるならそれも使用した。解像度はフルHD(1920×1080ドット)/WQHD(2560×1440ドット)/4K(3840×2160ドット)の3通りとする。まずはアップスケーラーやフレーム生成を使わない、ドットバイドット表示時のパフォーマンスを観察することとしよう。

ゲームのフレームレートは基本的に「CapFrameX」を利用して測定するほか、ベンチマーク中のGPUのTBP(Total Board Power:実消費電力)やそれを元にしたワットパフォーマンス、さらにシステム全体の消費電力を「Powenetics v2」を経由して取得している。

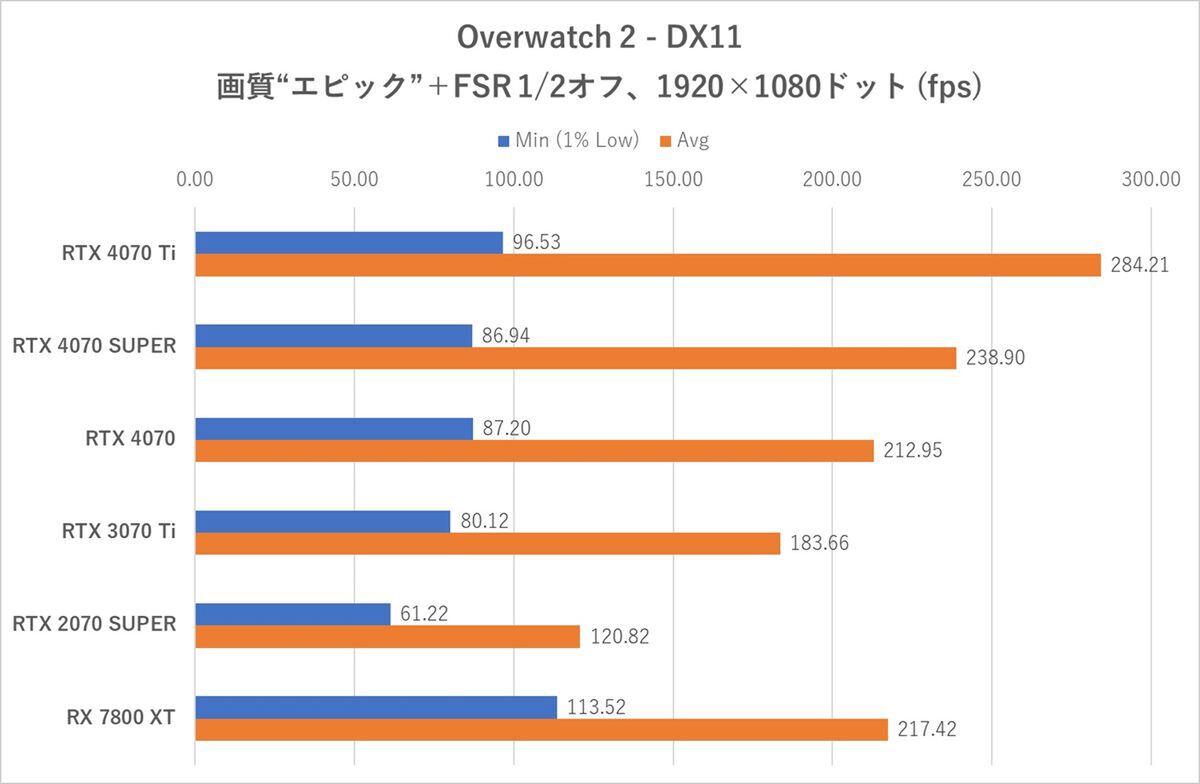

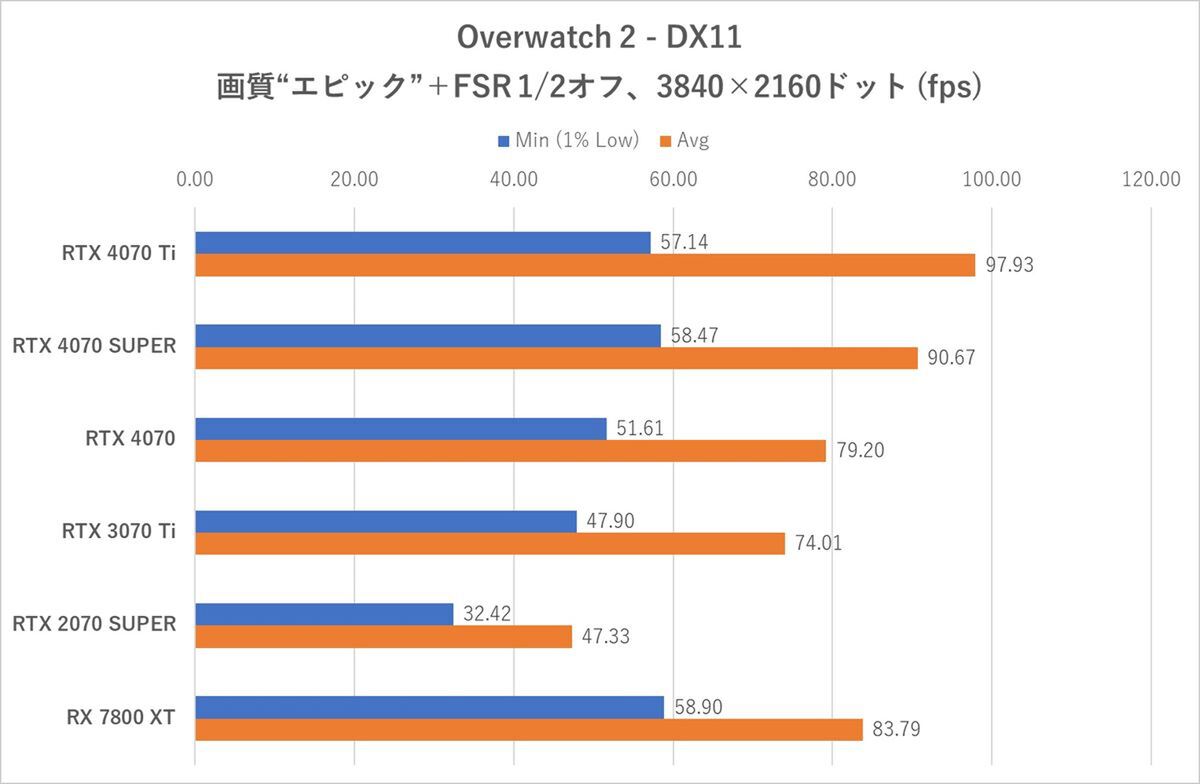

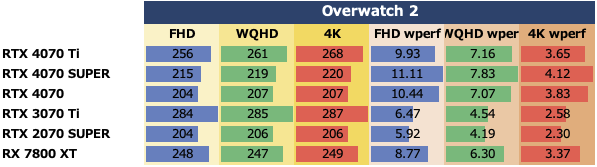

まずは「Overwatch 2」から始める。画質“エピック”をベースにレンダースケール100%、フレームレート上限600fps、さらにFSR 1/2はオフに設定。マップ“Eichenwalde”におけるBotマッチを観戦中のフレームレートを計測した。

RTX 4070と4070 Tiの差が非常に大きかった(RTX 4070基準で最大33%程度上)ところに、RTX 4070 SUPERが滑り込んだ感じになっている。RTX 4070から見るとフルHDで12%程度上の平均フレームレートとなっているため、順当なパワーアップといえるだろう。今回RTX 4060 Tiはテストに含めていないが、RTX 4060 Tiという下があるからこそ、RTX 4070はこのような性能に絞らざるを得なかったと考えることができる。

このゲームでは割とRTX 40シリーズが有利なので、AFMFを使わないのであれば、RTX 4070 SUPERの方が圧倒的にRX 7800 XTに対し優位性がある。VRAMの消費量はフルHDなら5GB前後、4Kでようやく6〜7GBであるため、VRAMの多さは特別なメリットにはならない。

そして上記フレームレートのデータが観測された際に、各GPUが実際に消費した消費電力(TBP:Total Board Power)の平均値、ならびにTBPと平均フレームレートから求められるTBP 10Wあたりのフレームレート、即ちワットパフォーマンスを比較してみよう。言うまでもないがTBPの値は低いほど好ましく、逆にワットパフォーマンスは高いほど好ましいということになる。

Ampere世代のRTX 3070 Tiの消費電力がダントツで高く、続いて性能の高いRTX 4070 Ti、RX 7800 XTと続き4番手にRTX 4070 SUPERが入る。RTX 4070との差は約11〜13Wで、公称スペックのTGPの差よりも若干小さい。

そしてワットパフォーマンスに関しては、消費電力の上昇を最小限に抑えつつフレームレートを大きく伸ばしたRTX 4070 SUPERの圧勝である。RTX 4070もワットパフォーマンスではかなり優秀なGPUであったが、RTX 4070 SUPERはさらにそれを上回った。

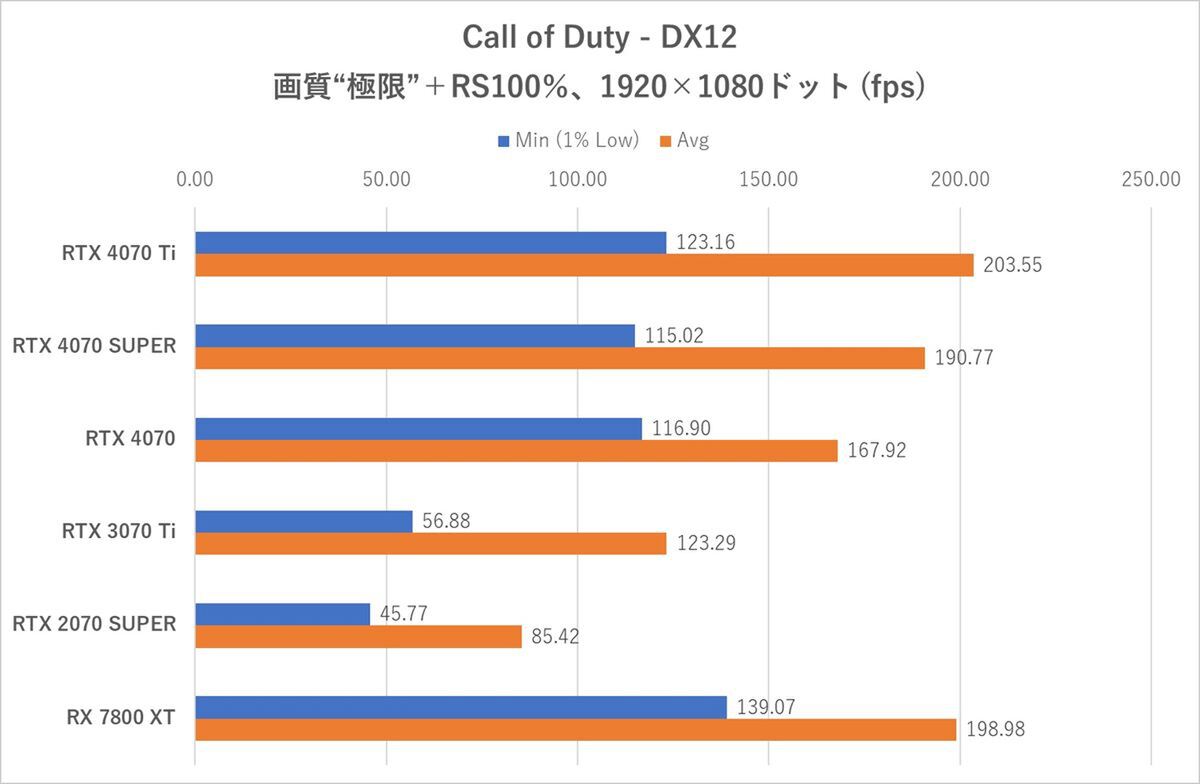

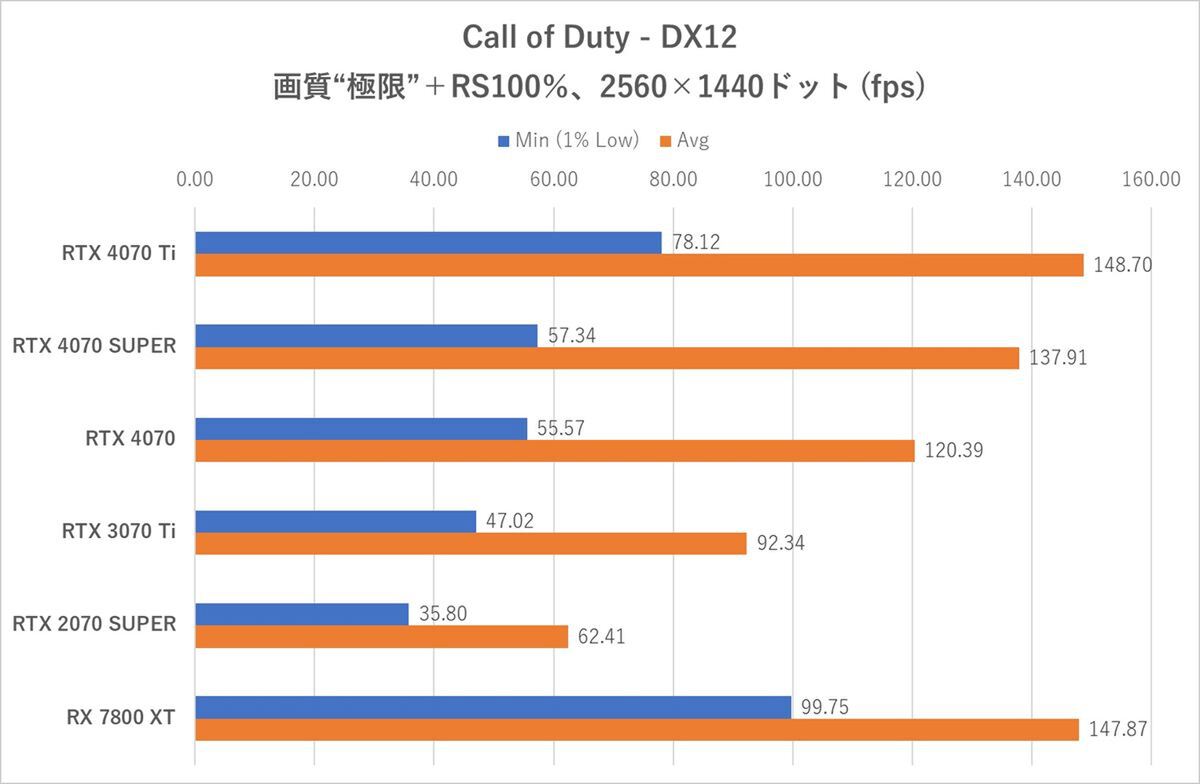

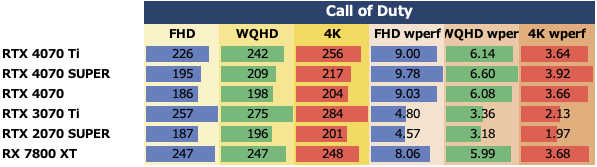

「Call of Duty」でもアップスケーラーやAFMFを使わない状態でのパフォーマンスを見ておこう。こちらはRadeonに対する最適化が非常に進んでいるタイトルである。画質は“極限”とし、レンダースケール(RS)は100%に設定。「Modern Warfare III」についてくるゲーム内ベンチマーク再生中のフレームレートを計測した。

Radeon有利なタイトルであるためRX 7800 XTは本来の仮想敵RTX 4070を上回り、RTX 4070 Tiに迫る平均フレームレートを達成。また最低フレームレート(の下位1パーセンタイル点の平均:1% Low)ではどの解像度においてもGeForce勢を圧倒している。

一方RTX 4070 SUPERに目をむけると、ここでもRTX 4070 TiとRTX 4070の中間に着地。アップスケーラーを使わないとゲームの性質的にフルHDがいいところだが、DLSS FGにも対応しているため、これを利用すればもっとフレームレートを伸ばすことができるだろう(が、これはRX 7800 XT+AFMFでも同じことだ)。

ベンチマー中のTBPやワットパフォーマンスを見ると、フルHDからWQHDまではRX 7800 XTがRTX 3070 Tiに次ぐ消費電力を出していることが分かる。高フレームレートを出しているぶん消費電力も増えているということだが、解像度を変えてもTBPがほぼ変動しないというRadeonの設計的なデメリットも出てしまっている。

AFMFも含めたアップスケーラー入りの性能は?

ここからはアップスケーラー(DLSSやFSR 2)を併用して検証を行う。DLSSもしくはFSR 2の設定は全て“バランス”とし、DLSS FGが付いているゲームではこれも有効とした。今回テストするゲームでFSR 3対応のものはなかったが、RX 7800 XTはAFMFに対応しているためAFMF有効時のデータも検証リストに入れた。ただ原稿執筆時点(1月16日)ではまだ技術プレビュー扱いであるため、RX 7800 XTに関してはAFMFを使わない時のデータと、AFMFを併用した際のデータを併記する。

AFMFの設定:RX 7800 XT環境に関しては、Radeon Softwareのグローバル設定でAFMFを有効化。またAFMF有効時はオン/オフに連動するAMD Anti-Lagのみ併用し、動的に負荷を変えてしまうRadeon Boostは使用していない

ただ、AFMFのデータを読むにあたり1点注意して頂きたいのは、AFMFは一般的なフレームレート計測ツール(CapFrameXやFrameView等)では生成されたフレームを検知できないため、AFMFのフレームレートはRadeonドライバー(Radeon Software)の機能を利用して計測しているという点だ。

また、この結果得られるフレームレートのデータはCapFrameXに比べ粒度が大きいため、下位1パーセンタイル点の平均値(1% Low)を導き出すことができない(フレームタイムから導出するのは時間的制約から断念した)。そこでAFMFのデータのみ、最低フレームレートを掲載している。違うものさしで計測したデータを同じグラフに収めるのは非常に気持ち悪いのだが、AFMF利用時の性能を無視することはできないためこのような形にしている点をご了承いただきたい。

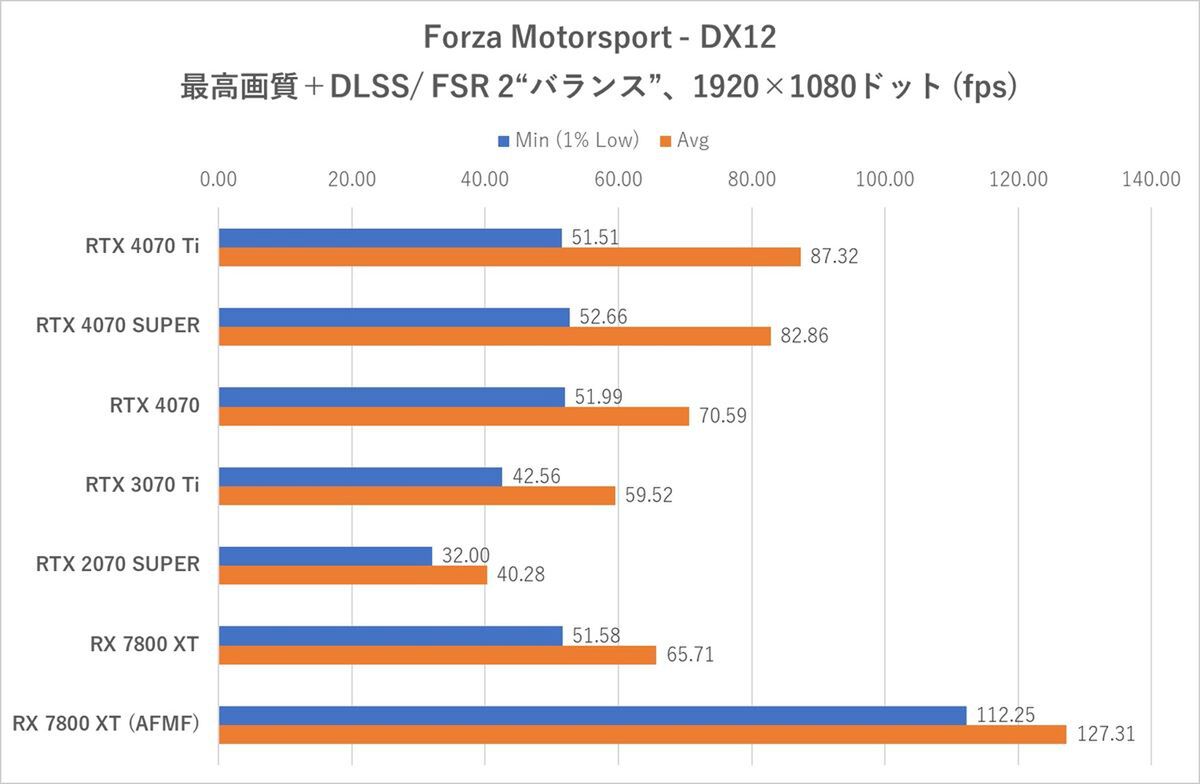

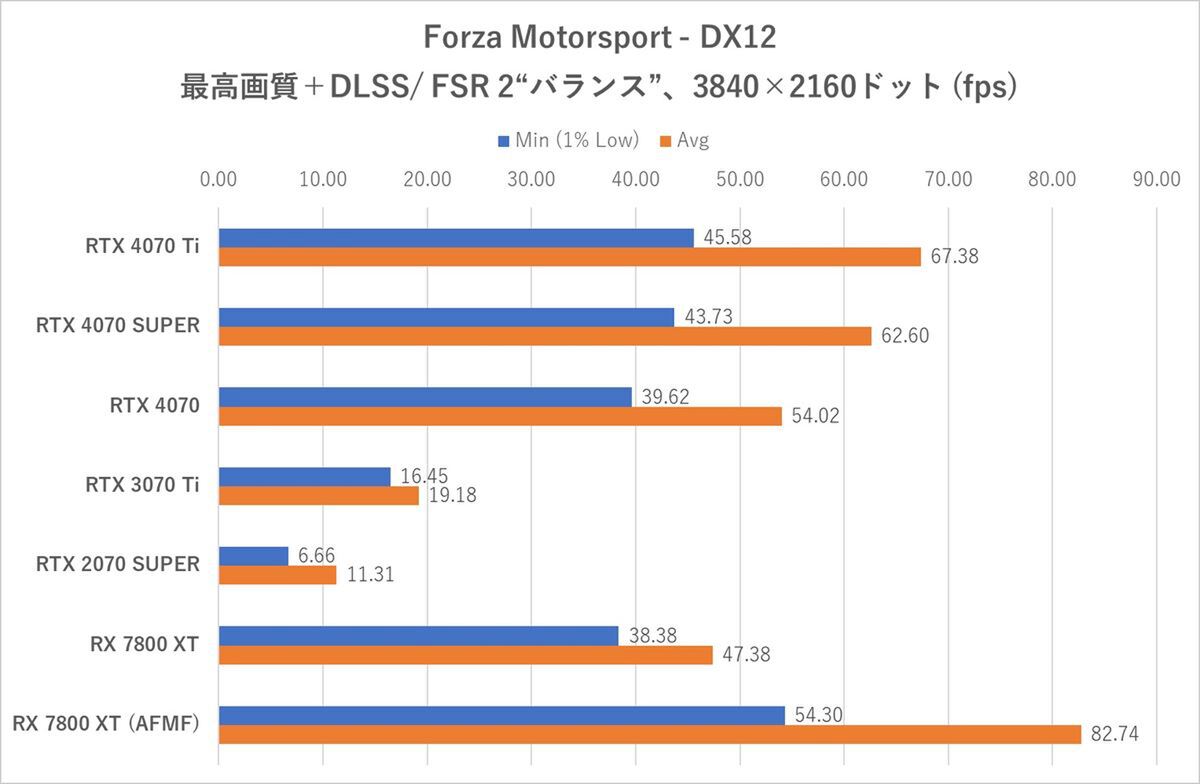

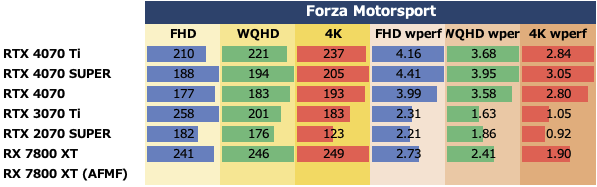

「Forza Motorsport」では、動的な負荷変更機能は全て無効化するように各設定を最高設定、DLSSやFSR 2は“バランス”に設定。ゲーム内ベンチマーク再生中のフレームレートを計測した。

リリースされてから数ヵRTX 4070 Ti寄りといえる。ライバルRX 7800 XTはFSR 2だけ使うとRTX 4070より下回ってしまうが、AFMFを併用すると大逆転。この差は大きい。

消費電力に関してはこれまでの傾向と同じ。AFMF使用中の電力については時間的制約から集計をしていないが、Powenetics v2ではAFMF使用時で大きく消費電力が増加する訳ではない。仮にフレームレートがAFMFで2倍になるとすれば、消費電力的にはRX 7800 XTは不利だが、ワットパフォーマンスでは単純に倍となり、RTX 4070 SUPERを軽くヒネることができる計算になる。

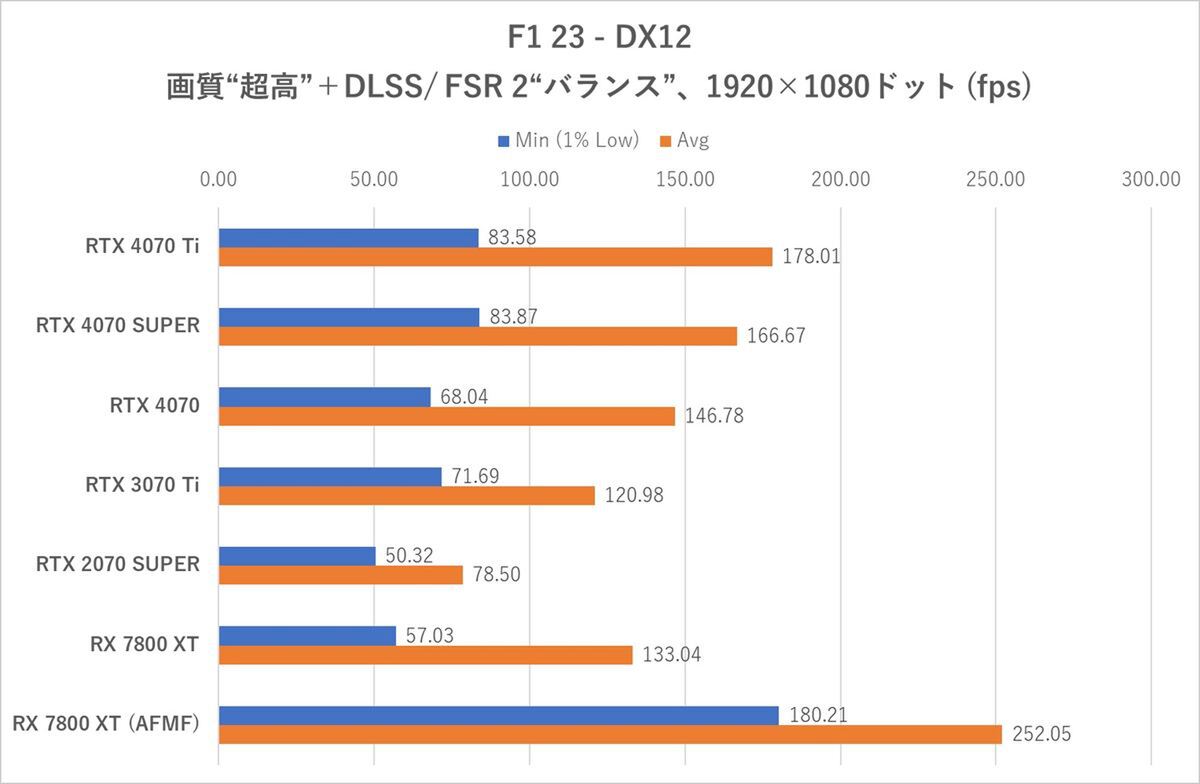

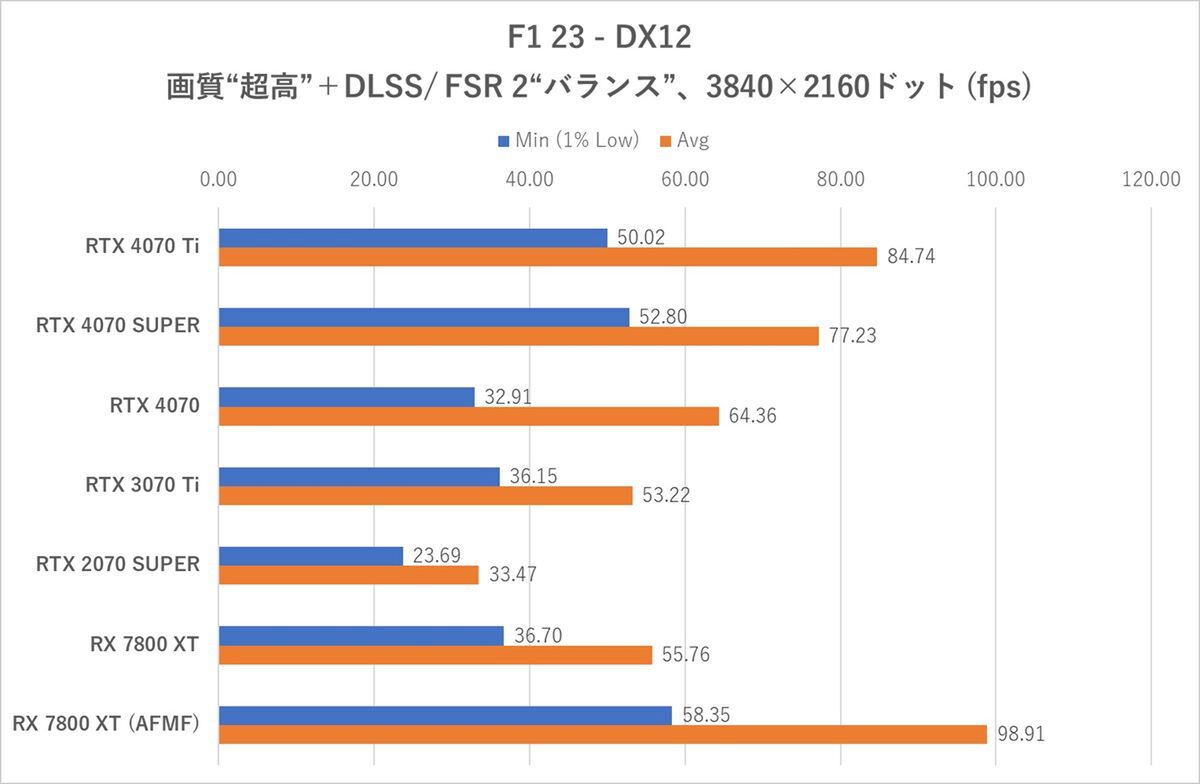

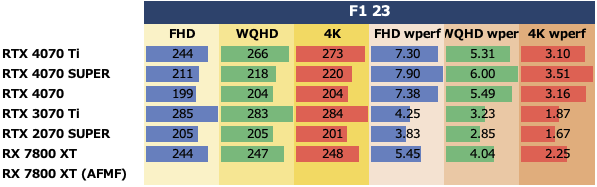

続く「F1 23」では画質“超高”をベースに、DLSSやFSR 2“バランス”とした。F1 23にはDLSS FGを有効化するメニュー項目があるが、まだ有効化できる状態にない(グレーアウトする)ため、DLSS FGは使用していない。ゲーム内ベンチマーク再生中のフレームレートを計測した。

レイトレーシングもしっかり使う設定であるため、RTX 40シリーズはRTX 3070 Ti等旧世代GeForce、およびRX 7800 XTよりも優位に立つ。RTX 4070 SUPERの立ち位置もこれまで観測された結果から逸脱するものではない。そしてここでも、RX 7800 XT+AFMFがRTX 4070 SUPERを大きく上回る性能を叩き出している。

RX 7800 XTの素のレイトレーシング性能はAmpere世代相当だが、AFMFによって帳消しどころかプラスに転じている事実について、NVIDIAは真剣に考えるべきだろう。ただF1 23がリリース当初からずっと塩漬けになっているDLSS FG対応を果たせば、もう少し違った結果になるはずだ。

巨大なL2キャッシュによって低解像度では消費電力が下がるRTX 40シリーズと、ほぼ一定の旧世代GeForceとRX 7800 XTという感じになっている。ここでもRTX 4070 SUPERの実消費電力はRTX 4070から20Wも増えていない。

DLSS FGありでの対決ではどうか?

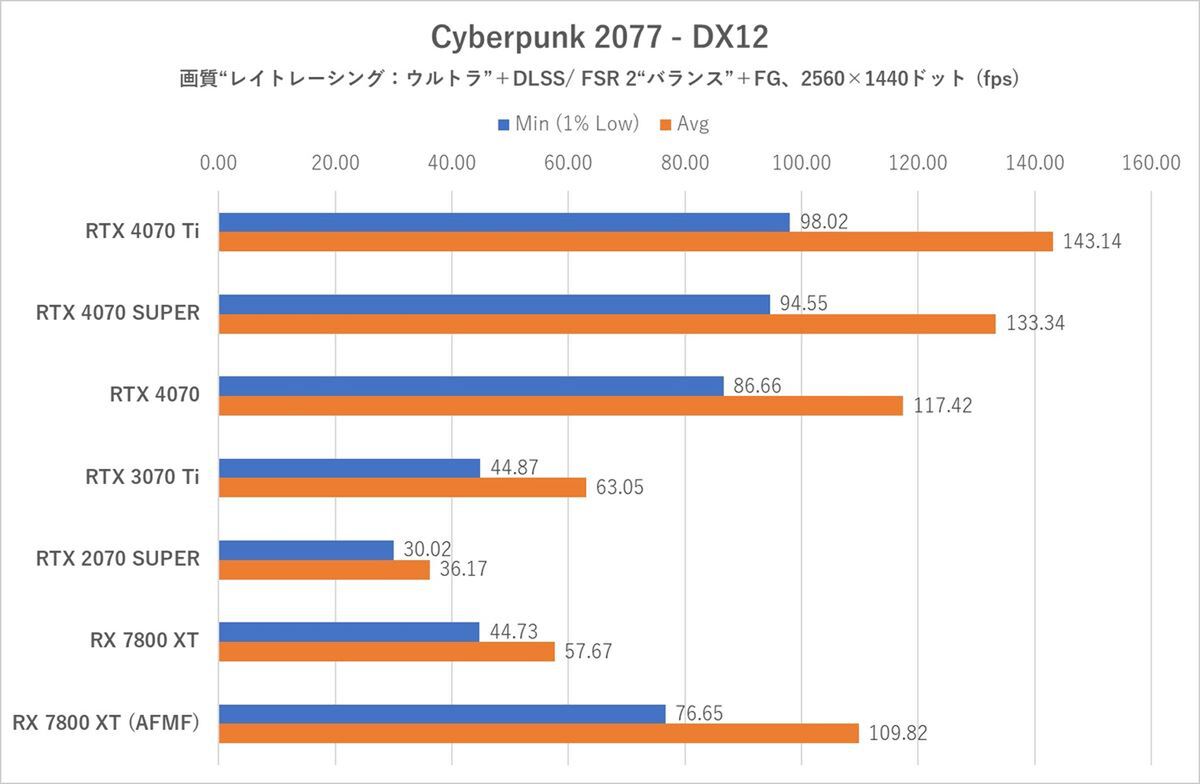

ここでようやくDLSS FGを使った検証だ。「Cyberpunk 2077」は画質“レイトレーシング:ウルトラ”をベースに、DLSS/FSR 2の“バランス”およびDLSS FGを追加した設定を準備。GeForce環境はRR(Ray Reconstruction:レイ再構成)も有効とした。ゲーム内ベンチマーク再生中のフレームレートを計測した。

Cyberpunk 2077はFSR 3に対応を表明しているが、1月16日時点ではFSR 3には未対応。レイトレーシングの処理が重いだけあって、RX 7800 XTは終始不利。AFMFを利用することでフルHD〜WQHDではプレイアブルな性能が出るものの、DLSS FGを使用したRTX 4070 SUPERには劣る。ただAFMFはGPUの縛りが緩い(RX 6000シリーズ以降が推奨)ため、可用性というアドバンテージはRadeonに軍配があがる。

その一方で、本気を出したRTX 40シリーズには負ける、といったところだろうか。VRAMの使用量も多いゲームだが、4K設定時におけるVRAM使用量は最大で11.6GBで、RTX 4070 Ti〜RTX 4070とRX 7800 XTの差もほとんどない(精々0.3GB差)。

低解像度時ほどRTX 4070 SUPERとRTX 4070の実消費電力差が小さいのは、巨大なL2キャッシュのおかげでVRAMへのアクセスが減っているが、解像度が低いほどアクセスも不要になるということを示唆している。RTX 4070 SUPERはRTX 2070 SUPERよりも消費電力は少し大きいが、ワットパフォーマンスという点では倍どころか3倍以上である点に注目したい。

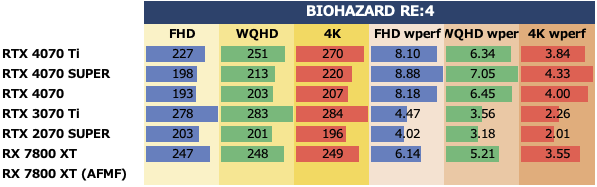

「BIOHAZARD RE:4」ではレイトレーシングを含め画質系はすべて最高、FSR 2は“バランス”に設定。ゲーム序盤で訪れる教会のある村〜次の集落へ続く道を移動した際のレームレートを計測した。

このゲームはDLSSに対応しないため、FSR 2でどこまでフレームレートを伸ばせるか、GeForceとRadeonの純粋な力比べになる。RTX 4070 SUPERはややRTX 4070 Ti寄りの結果を出しているが、RTX 4070 Tiには確実に負けるといったところ。

製品セグメントで競合するRX 7800 XTは単なるFSR 2のみだとRTX 4070と良い勝負でRTX 4070 SUPERには確実に負けてしまうが、AFMFを併用すれば敵はいない。RX 7800 XT+AFMFでは最低フレームレートしかピックアップしていない(前述)が、それでも最低フレームレートにおいてRTX 4070 Tiの平均フレームレートすら超えているのは笑うしかない。

消費電力の傾向はこれまでと同様。AFMF有効時の欄が空欄なのも前述の通りだ。RX 7800 XTは消費電力は大きめだが、ワットパフォーマンスという点ではRTX 20/30シリーズよりも圧倒的に優秀(RTX 40シリーズが化物過ぎるのだ)。ただAFMF有効時はここからワットパフォーマンスが激増すると考えると、GPUのワットパフォーマンスを巡る議論の潮目が一気に変わったと言ってよいだろう。

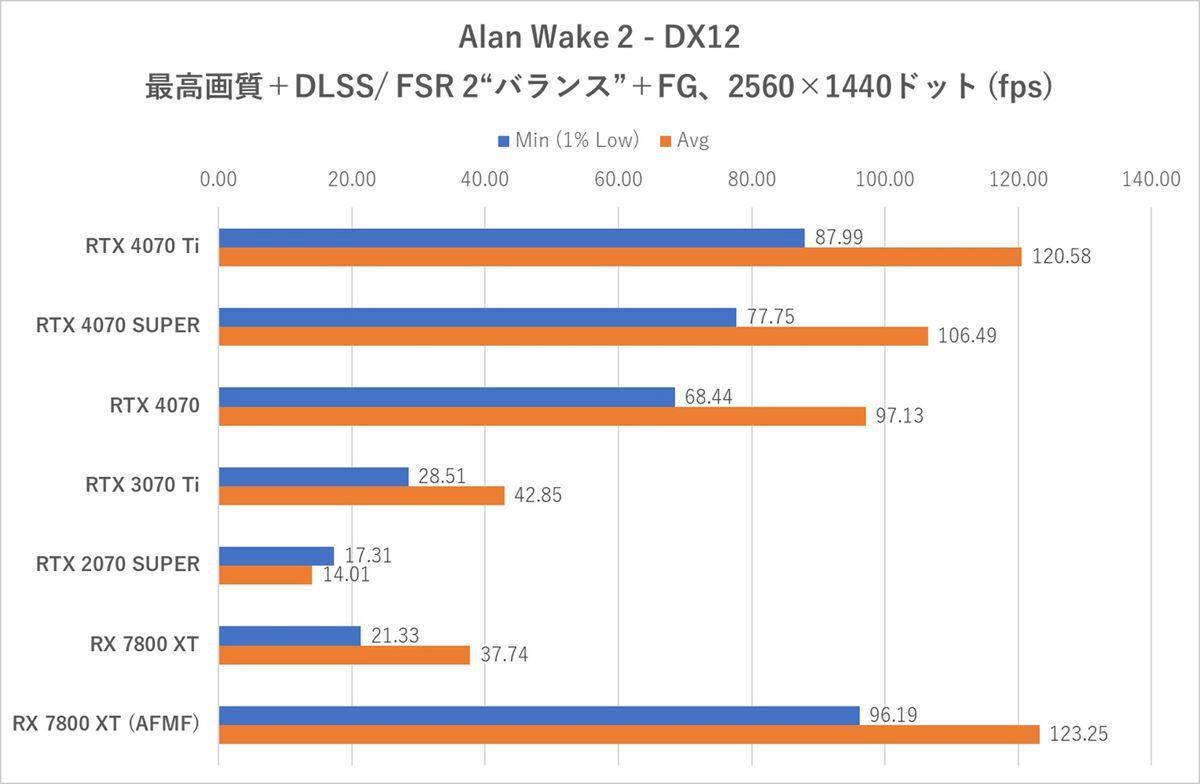

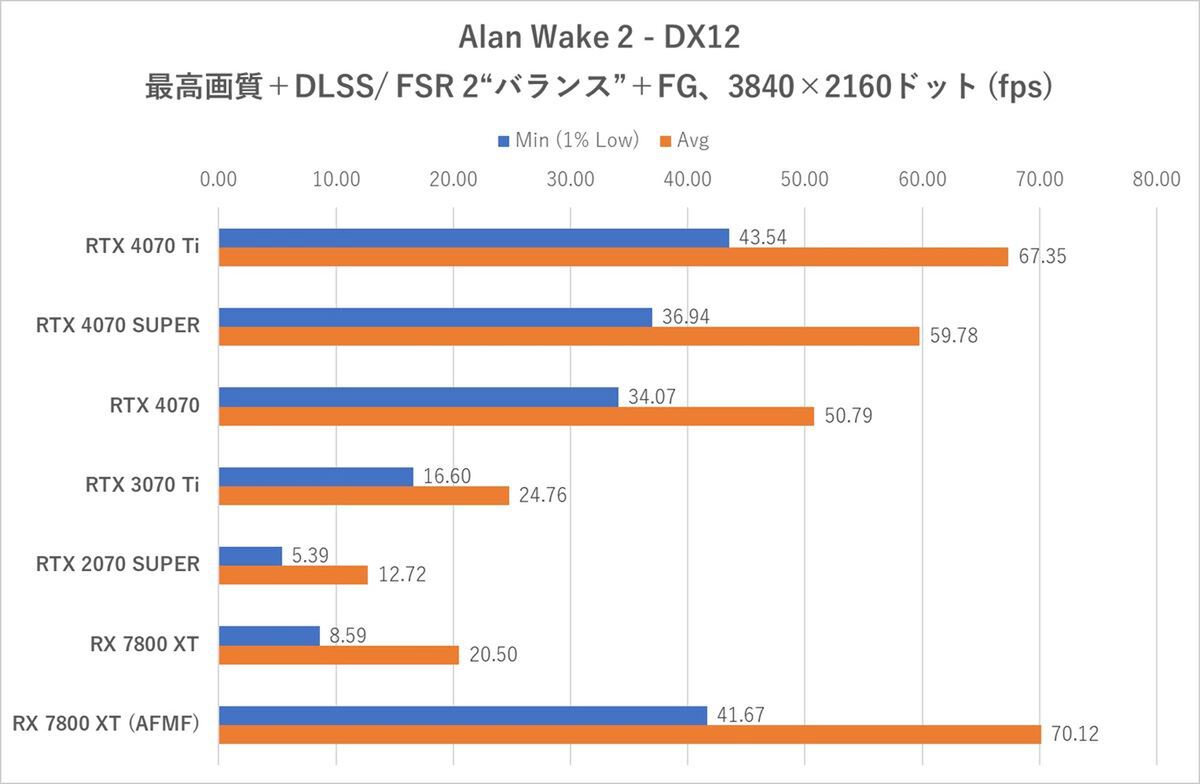

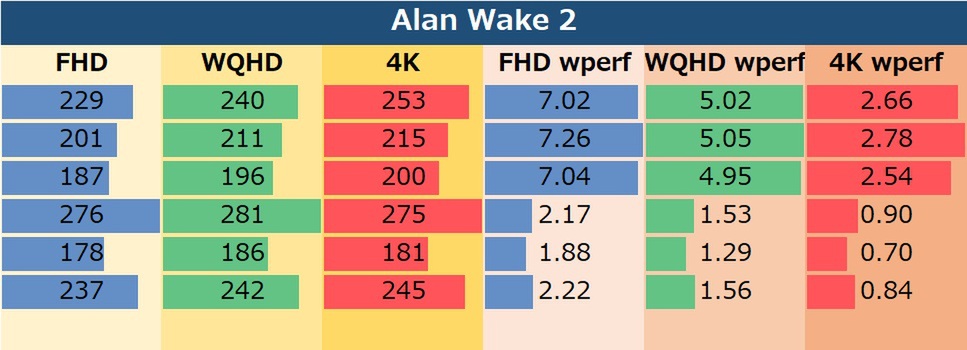

「Alan Wake 2」でも試してみよう。画質はレイトレーシングも含め全て最高設定し、DLSSやFSR 2は“バランス”、DLSS FGもオンにした。プレイヤーが訪れる“ブライトフォール”の町において一定のコースを移動した際のフレームレートを計測した。

このゲームもCyberpunk 2077同様にレイトレーシング処理がキツめ、さらにDLSS FGに対応している。DLSS FGに対応しない旧世代GeForce 70番台から比較すると、RTX 4070 SUPERは劇的なパフォーマンス増となる。RX 7800 XTもFSR 2しか使わなければかなり残念な結果だが、AFMFを併用すればこの通り。

ただし、レイトレーシングの処理が足を引っ張っているのか、BIOHAZARD RE:4ほどのワンサイドゲームではない。同時にCyberpunk 2077ほどRTX 40シリーズの圧倒的優位性は観測できなかった。

消費電力に関してはこれまでの観測傾向と変わらない。RX 7800 XTはワットパフォーマンスがよろしくないのは、FSR 2のみの場合の数値だからだ。だがAFMFを併用することにより、RTX 40シリーズ並とはいかないが、そこに迫るワットパフォーマンスを出せるだろう。

ワットパフォーマンスの強さは顕在

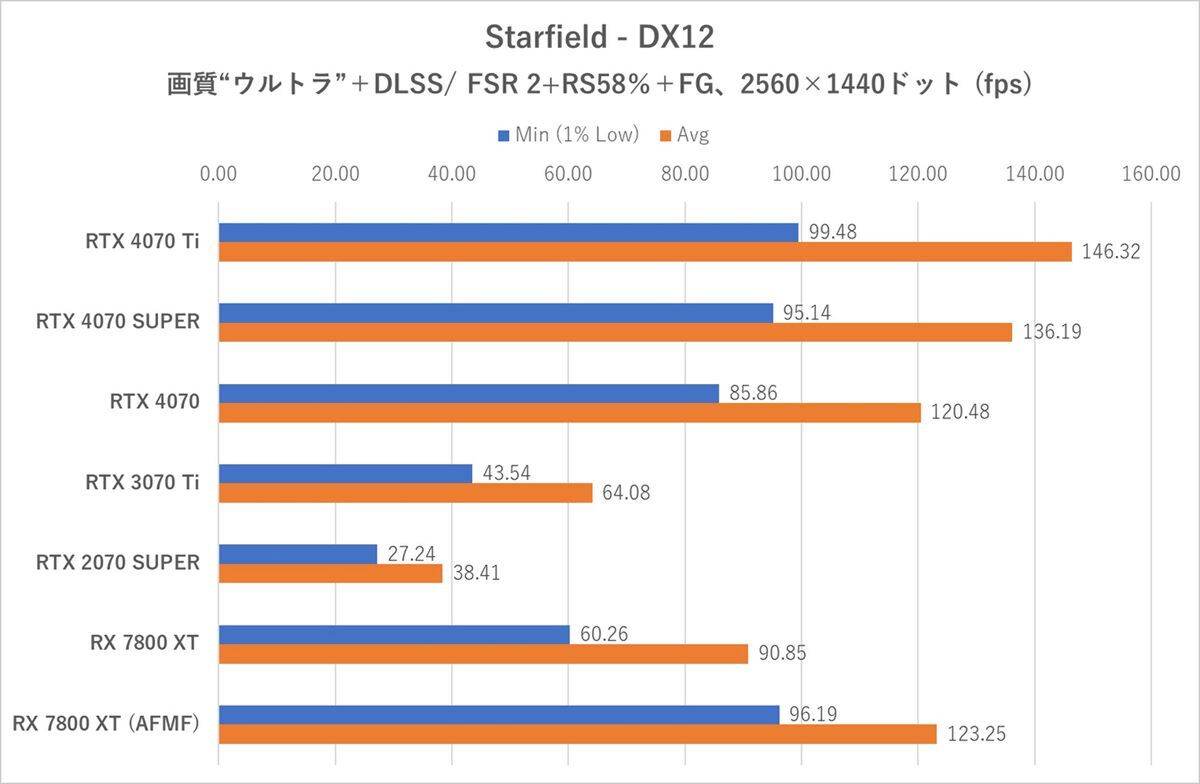

「Starfield」では画質“ウルトラ”に設定し、デスクトップの解像度を変更することで対処。DLSSは“バランス”+DLSS FGを有効に、FSR 2はレンダースケールにて58%設定(バランス相当)とした。都市マップ“ニューアトランティス”のMAST地区を移動する際のフレームレートを計測した。

Cyberpunk 2077やAlan Wake 2のデータと合わせると、AFMFは非常に強力な技術ではあるが、DLSS FGが利用できる状況ではRTX 40シリーズと同程度の性能にとどまる(Cyberpunk 2077がRTX 40シリーズに対し最適化が進んでいるともいえる)。

RTX 3070 Tiや2070 SUPERは消費電力の割に全くフレームレートが出せないためワットパフォーマンスはかなり悪い。一方RTX 4070 SUPERをはじめとするRTX 40シリーズはDLSS FGのおかげで強烈なワットパフォーマンスを発揮する。AFMFを併用したRadeonは素のTBPが高いためRTX 4070 SUPERには及ばないが、AFMFを使わないRX 7800 XTよりも格段にワットパフォーマンスが高くなるだろう。

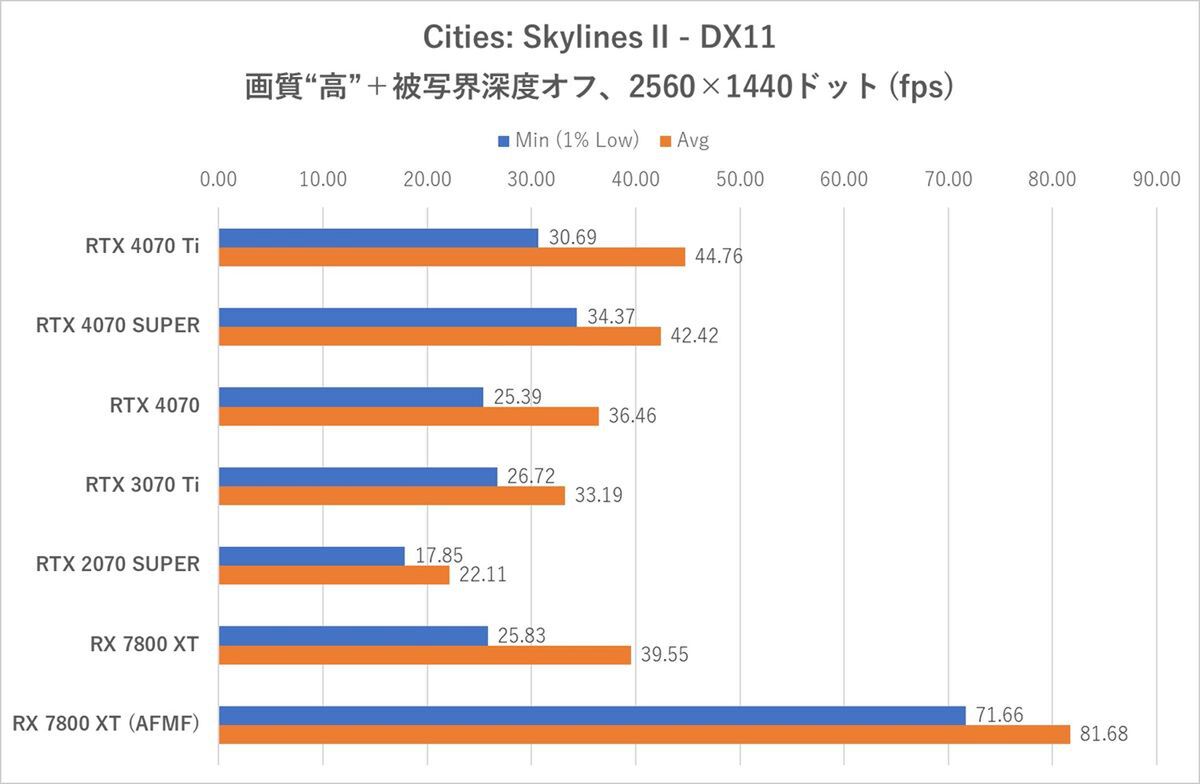

最後に検証するのは「Cities: Skylines II」だ。画質は“高”をベースに、フレームレートを激しく低下させる要因のひとつである被写界深度はオフとした。人口9万人程度の都市を作成し、その上をカメラで移動する際のフレームレートを計測した。

処理的にまだこなれてない感が強いため、フレームレートがすぐ頭打ち気味になってしまうのがCities: Skylines IIの欠点。今回の検証ではどのGPUでも酷いカク付きが観測されたため、特に最低フレームレートの出方は一貫性を得られていると確信できるものはなかった。RTX 4070 SUPERならRTX 3070 Tiをどの解像度でも超えることができるが、RTX 4070だとRTX 3070 Tiに追い付かれそうになっている。

ここで面白いのはRX 7800 XT。フルHD〜WQHDまではAFMFがないとRTX 4070 SUPERよりやや下程度だが、4Kでは唯一20fpsを超えた。AFMFを併用するとフレームレートが伸びるが、4Kだと何かの処理が邪魔しているのか、フレームレートが微増にとどまっている。

全てのGPUで、4K時のTBPがWQHDに比べ下がっている。つまりGPU側の処理が滞りすぎていて仕事ができないか、逆にCPUからの描画指令が滞りすぎているという事を示唆している。いずれにせよ、この消費電力データはフレームレートのデータと同様、最適化不足で参考にするのは厳しいといえる。

順当な性能向上だが、DLSS FGの輝きは失われつつある

以上でRTX 4070 SUPERの検証は終了だ。パフォーマンス的にはRTX 4070 Tiと4070の中間に位置付けられ、順当なパワーアップに仕上がっている。もしこれがNVIDIAの予想価格通りの8万7000円前後で購入できるのであれば、大バーゲンと言わざるを得ない。

ただ、このような価格設定の製品がどれだけ店頭に並ぶかについては疑問が残るため、十分に財布と相談するとよいだろう。既存のRTX 4070 Tiと価格差が小さいなら、RTX 4070 Tiを選んだ方が良いまである。NVEncがシングル仕様であるという要素も考えると、クリエイターというよりはゲームメインで攻めたい人向けの製品に仕上がっている。

しかし残念なのは、AMDのAFMFに相当する機能がないことだ。これまでDLSS FGはRTX 40シリーズを購入する上での強力なインセンティブだった。DLSS FG対応タイトルは少ないとはいえ、DLSS SRも含めるとNVIDIAは大きな手間暇とコストをかけてDLSSを定着させようと頑張っている。ここは評価すべきだが、特定ハード(RTX 40シリーズのOptical Flow Accelerator)に縛られないAFMFのインパクトが強すぎて、DLSS FGのメリットは失われつつあるのだ。

AFMFにより生成されたフレームが今ひとつ安定しない感がある(筆者の主観ではフレーム間隔が短-長-短-長-……というペースに見えるときが割とある)ものの、タダで滑らかさが得られるというのは大きい。画質に関してもDLSSがFSRより優れている局面があることは確かだが、そこだけで売れるようになる訳ではない。GeForceには、Reflexというレイテンシー短縮技術、エンコード機能の強みなどもあるが、フレームレート激増という魅力に抗える人がどれだけいるだろう?

NVIDIAは真剣にAFMFに対抗するための術を見つけなければ、ゲーマー向けGPUの覇権争いではかなり厳しい立場となるだろう。CUDAを使ったクリエイティブ系アプリの存在や、生成系AIでの絶対的な強さもGeForceの強みであるが、ゲームという本来の主戦場には暗雲が立ちこめていることをNVIDIAは自覚せねばならない。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります