日本からは2チームが参戦

どちらも独創的なロボットを使ったが……

日本からは産業技術総合研究所 (AIST)とフランスの国立科学研究センター (CNRS)を中心とした「Janus」と、三菱電機の先端技術総合研究所 春名正樹氏を中心とした「Last Mile」の2チームが参加しています。

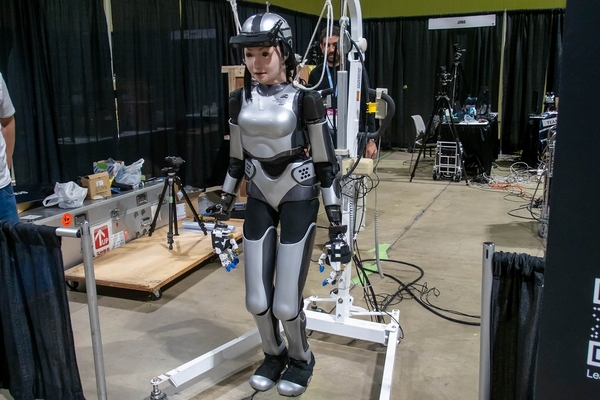

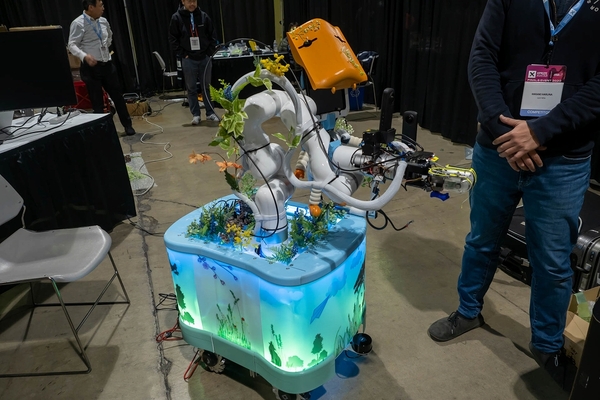

同じ日本チームではあるものの、今回のコンテストへのアプローチはかなり違っていて、Janusは産総研が開発している女性型二足歩行ロボットを今回のコンテストに向けて改良・チューニングしたものを使用。一方Last Mileは、低コストかつシンプルに各ミッションをクリアできるように開発しています。そのためLast Mileは車輪を使って移動となります。

ちなみにほかのチームもほとんどが車輪での移動。ベースとなるロボットはもともと二足歩行ですが、今回のコンペティションのため台車に乗せて動くようにした設計のチームも多くみられました。実際こういったコンテストでは、二足歩行はやはり不利で、残念ながらJanusのロボットは、大会前日のテスト時に転倒し故障してしまったため、リタイアとなっています。

Last Mileもセカンドラウンドには進出したものの、完走にまでは至りませんでした。ちなみに完走できたチームは3つほどで、完走率はかなり低くなっています。ただしJanusの神永拓氏とLast Mileの春名氏の両名とも、コース設定自体はそこまで難しいものではなく、自分たちのアバターロボットで完走は可能と話していました。

完走率の低さは最初からの狙い

操作性こそが勝敗を決するポイントだった

この開発側の認識と実際の完走率の低さこそ、実はANAとXPRIZEが狙っていたもの。今回のコンペティションでは、アバターロボットを操作するのは開発したチームのメンバーではなく、審査員が事前に45分ほどレクチャーを受けて操作するというレギュレーションになっています。

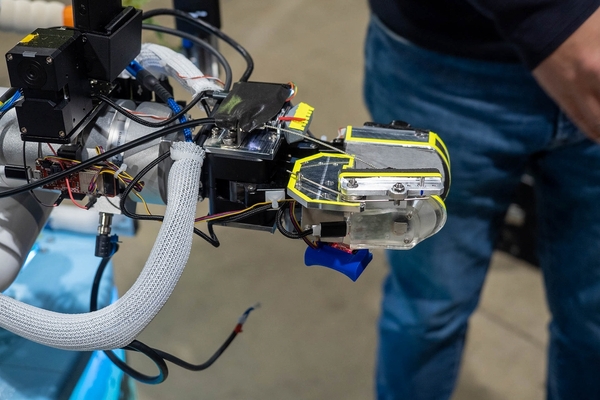

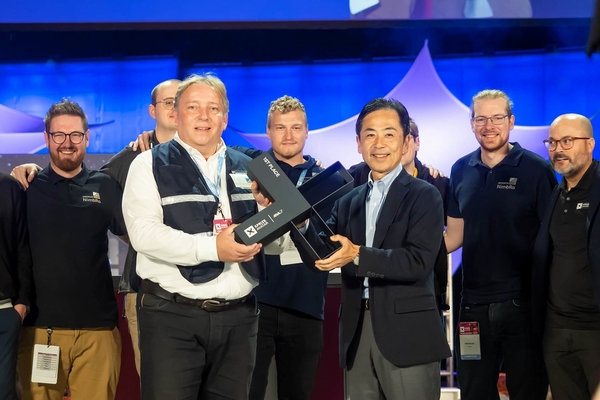

そのためハードウェアのできはもちろん、操作性というソフトウェアも重要なポイントというわけです。今回優勝したドイツチーム「NimbRo」で操縦を担当した審査員に話を聞いたところ、「自分の腕のように操作できた。特に腕をどの辺に動かすか視線で確認しながらでき、そのズレが全然なかった」と話しています。「NimbRo」のアバターロボットは、1回目、2回目ともに10分を切るタイムで完走。各種動作も迷いなくスムーズで、ある意味ぶっちぎりでの優勝でした。

ほかのチームのアバターロボットみていると、操作が恐る恐るといった感じ。それでいていざ動かすとなると、エラーが出てしまうほど大きく動かしてしまい、まともに操作できなくなるというケースも多く見られました。

開発した人が操作する場合には、ある程度の動作のクセやコツをわかっているので、的確かつ安全に動作させられますが、初めて操作する人の場合はそうはいきません。今回、ANAとXPRIZEがこのようなレギュレーションにしたのは、「アバターをいかにストレスなく、自分の身体と同じように操作できるか。さらにHMD(ヘッドマウントディスプレー)やコントローラーを触ったことがない、慣れてない人でも簡単に使えるか」をポイントとしていたとのこと。

つまり今回のコンペティションでは、ハードウェア的にはどのチームもミッションをクリアできる性能はあったが、この「ユーザーの使いやすさ」という点に注力したチームが勝利したという感じです。たんなる技術の高さだけ競うのではなく、「人が使うサービス」には何が重要かというのがよく分かるコンペティションでした。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう