第309回

拡張スロットと補助電源コネクターそれぞれの供給電力を測定

ビデオカードの消費電力を正確に計測するNVIDIAの純正キット「PCAT」と「FrameView」を解説

2020年09月09日 19時30分更新

NVIDIAからお借りしたビデオカードの消費電力を正確に計測する専用キット「PCAT」。限られたレビュワーにしか貸し出されないという貴重極まりないハードだ。なお、一般販売の予定はないという

PCパーツのパフォーマンスは消費電力とのトレードオフだ。特に近年のハイエンドGPUはコア数(GeForceならCUDAコア、RadeonならCU)を山のように盛り、数の力でパフォーマンスを引き上げている。

ここで当然気になるのがビデオカードの消費電力だ。強力なビデオカードほど大電力を消費する。GeForce RTX 30シリーズに乗り換えようと思っているが、前世代からCUDAコア数が倍になっているだけに電力消費がとてつもなく大きいのでは……と危惧している人もいるだろう。だが、NVIDIAは以前からビデオカードの消費電力に関しては大きな関心を寄せており、ハードとソフト両面で改良を続けている。

今回筆者はプレス関係者向けに開催した「GeForce RTX 30-Series Tech Sessions」で明らかになった、NVIDIAの純正消費電力測定ツール「PCAT(Power Capture Analysis Tool)」をテストできる貴重な機会に恵まれた。意地悪な見方をすれば、わざわざ専用ハードを用意するということは、GeForce RTX 30シリーズの消費電力に対する懸念への予防策では? とも思える。しかし、NVIDIAはビデオカードの消費電力に関して真剣に考えており、正確な答え合わせのできるツールとしてPCATを紹介したいのだろう。

そこで、今回はこのPCATを中心にGeForce系ビデオカードの消費電力はどうなっているのか、そしてPCATがない環境ではどんな計測方法があうるかを考察してみたい。

拡張カードスロットと補助電源の電力をそれぞれ計測する

ビデオカードの消費電力はPCI Expressスロットから給電される電力とカードに接続した補助電源ケーブルから給電される電力を合計すれば求められる。補助電源ケーブルのほうは計測機器(クランプメーターなど)を使うことで通過する電流を計測できるが、拡張スロットはそう簡単にいかない。

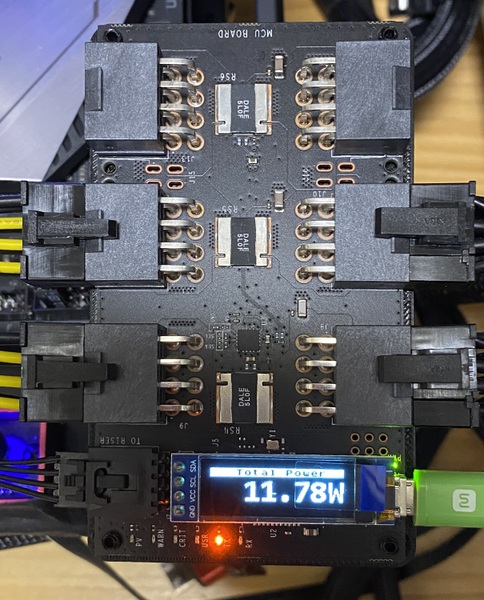

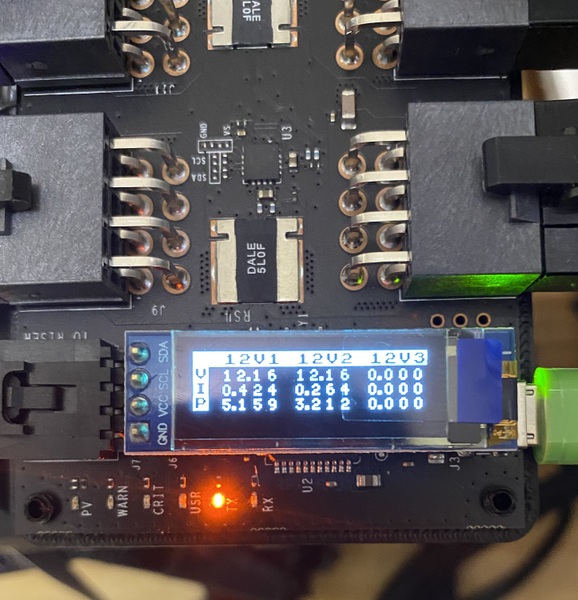

そこで、NVIDIAは専用のライザーカードを作って解決した。補助電源ケーブル(8ピンないし6ピン)を直結できる電力測定基板と組み合わせることで、ビデオカードだけが消費する電力を正しく計測できるようになった、というわけだ。

この専用ライザーカードは電力ラインのみトラップするため、描画性能にはほとんど影響を与えず、さらにGPUのメーカーやアーキテクチャーに依存しない設計になっている。今までは「ワットチェッカー」的なものでシステム全体の消費電力から推測するしかなかったが、PCATならビデオカードだけの消費電力を正確に計測できる。

PCATとビデオカードの接続はこんな感じ。PCI Express拡張スロットの消費電力は計測データのみ右下のPCATメイン基板に送出される。補助電源ケーブルは8ピン×3まで対応可能で、それぞれ「12V 8P1」~「12V 8P3」まで別々にデータを取得できる

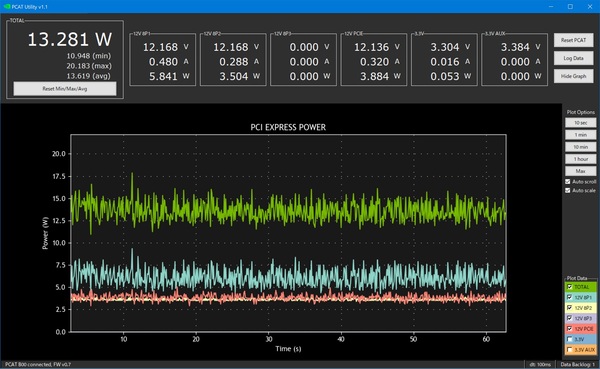

PCATのメイン基板とPCをUSBケーブルで接続し、専用の計測アプリ(pcat.exe)を起動すると消費電力が図のように表示される。左上がカード全体の消費電力で、その右側には各系統ごとの消費電力が並んでいる。GeForce RTX 2080 FEを使った環境だと、カード全体の消費電力はアイドル時で10~20Wあたりをウロウロする

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります