ウイルス v.s. 人類 with テクノロジーの時代なのだ

6月19日から厚生労働省の「新型コロナウイルス接触確認アプリ」がダウンロード可能になった。この記事を読まれている方にもすでにインストールして試されている人も少なくないはず。このアプリの開発に関わられた方には頭がさがるばかりだ。アプリに関してノイズが生じていて大きな問題だと思うのだが、今回は、そのことやアプリ固有のお話ではなく接触確認アプリの有効性にかかわるお話である。

6月21日の「NHKニュース7」で、「新型コロナウイルス接触確認アプリ」の利用状況について伝えていた。渋谷ハチ公前、巣鴨、新宿などで、いろんな人々に声をかけたが、50人中で3人しか「ダウンロードした」と答えなかった。「知らない」とか「友達も話題にしていないので自分1人だけ入れるのも」とか「個人情報のことが心配」という声もあった。

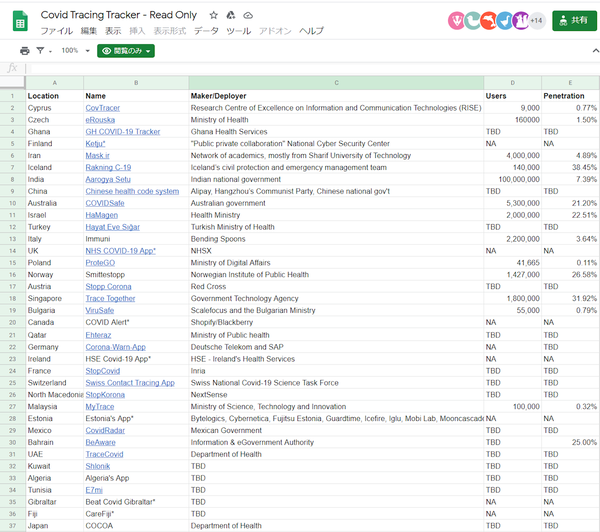

ちなみに、次の表はMITテクノロジーレビュー誌が公開している「コビッド・トレーシング・トラッカー(Covid Tracing Tracker)」という世界の接触確認アプリに関するデータベースだ。いちばん最後に、厚生労働省の「新型コロナウイルス接触確認アプリ」が追加されたところだ(記事執筆時点)。

NHKのニュースはアプリについて前向きな内容だったと思うが、1点、「イギリスの大学研究者は、感染の拡大を止めるには人口の6割が使うことが必要だと推定しています」と伝えたことが気になった。さすがに「推定しています」と慎重な表現になっているのと、その後、NHKのニュースで訂正されたのかもしれないのだが「6割が使うことが必要」というわけではないからだ。

MITテクノロジーレビューの「日本でも始まる新型コロナ追跡アプリ、「6割普及」の正しい捉え方」を読むと、実は、日本だけでなく世界的にアプリは6割普及しないと効果がないという誤った認識が広がっているそうだ。この6割の根拠となった研究を主導したオクスフォード大学ナフィールド医学部のクリストフ・フレーザー教授は“60%”という数字が一人歩きしていると述べている。実際には、普及率が60%に達した場合にしか機能しないのではなく、10%台でも効果があるというシミュレーションがされている(研究グループのサイト)。

ニュースでは、LINEの月間利用者数が日本の人口の66%でそれと同じくらいに普及する必要があるとしていた。これは「限りなくハードルが高い」と感じた人も少なくないのではないか? しかし、アプリの開発に取り組んでいる人たちはそうした数字の規模感は百も承知のはずで、ここはアプリを浸透させるしかないのである(LINEが66%普及しているという実例があるともいえるし英国の研究でもそれは可能とみている)。60%という数字がひとり歩きした理由は、次の1文をメディアが拾いあげたからのようだ。

我々のモデルは、人口の約60%がこのアプリを使用すれば、エピデミック(局地的な流行)を抑えられることを示しています。

これが、伝聞的に記事となっていったというわけだが、このMITテクノロジーレビューの記事(というよりも元になったオクスフォード大学の研究)の読みどころは、“6割”という部分ではなく、むしろ次のくだりだと思う。

スマートフォンの全ユーザーの80%がアプリをダウンロードして使えば、他の防止策がなくても、それだけでパンデミックを十分に抑制できるだろうと論文で述べられている。スマホユーザーの80%とは、スマホを保有している可能性が低い人を除外すると全人口の56%に相当する数字だ。

ポイントは「他の防止策がなくても」という部分である。これはシミュレーションの話であって、他の防止策を積極的にやらないことを勧めているわけではない。しかし、アプリを十分に浸透させれば文字どおり “スマート”に感染拡大をおさえることができることを示唆している。

これは、経済活動を復活させるカギを握るくらいのインパクトがあるといえる。営業時間の短縮や休業、店内人数の制限、1人または2人おきにしか座れない映画館、リモートワーク(これ自体は前向きなことだが無理のある場合も少なくない)、夏のマスク、旅行やファッション、エンタメや文化の停滞、これらが積み重なって社会を不活性にしてわれわれをシアワセから遠ざけている(もちろん今回のことから学び見直すべきこともあるが=環境や過剰消費など)。

もちろん、これはあくまでオクスフォード大学の研究チームによる論文が語っていることであって学術的な根拠があるとしてもすぐに検証できるものではないのはいうまでもない。ネットデジタルという領域の中で「いまやるべきこと」の1つに違いないという以上のことは私自身は言えないのだが。

『MITテクノロジーレビュー日本版』の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」に関する記事リストには、現在160件ほどのニュースが掲載されている。これを見ると味覚の喪失や人工知能による解析を前提とした論文データセット、抗体検査に関する議論など日本のメディアよりも数週間先行して伝えられている(米国のPCR検査の不備や出会い系サイトの現状などあまり伝えられていないニュースもある)。いずれも、論文や専門家への取材をもとにした内容で、治療法や企業の新しいビジネススタイルにも踏み込んでいる。

新型コロナに関する諸状況は、いまだ変化し続けており目を離せない状況にある。この原稿を書いている間にも、英国が、ソーシャルディスタンスの基準を「2メートル」から「1メートル」に改めるとBBCが報じていた。その英国に関しては、「独自の接触者追跡アプリを捨てアップル/グーグル型に切替へ」というアプリに関するニュースもあった。

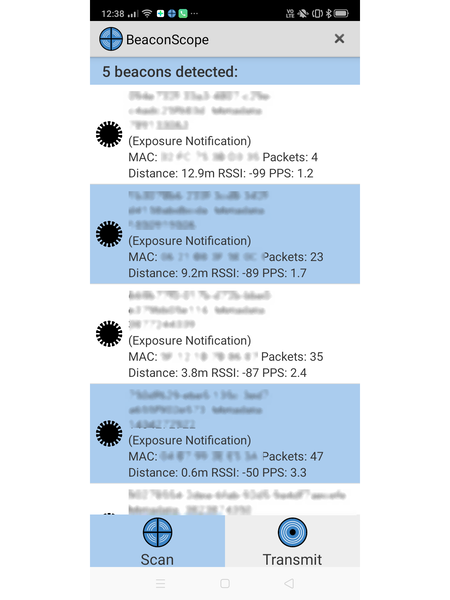

アプリを人々に浸透するために、我々はなにをすべきなのか? まず個人情報やバッテリ消費についての誤解があるとしたらそれを解く必要がある。アップルやグーグルはAPIを提供したわけなので最後までやってほしい。商業施設や企業のとりくみもあるだろう(労働安全衛生法に関係するという意見もある)。すでに利用者の多いアプリから1タッチで入れられるようにすることや、インストールしたらPayPayのポイント付与、スマートフォンを配るだってありうる。

なりふりかまわずくらいにやるべきで、フレーザー教授が、アプリによって接触確認がされるたびに命が救われる可能性があると言っているとおりだからだ。

この危機に関してはまだ間に合う! 周りの人にアプリを勧めよう

いささか余談っぽくなるが、新型コロナウイルスで起きたパンデミックは不可避だったのだろうか? 感染症の広がりに関しては、ビル・ゲイツ氏が、何年も前から警鐘を鳴らしていたとおり予測できたことである。先日モデレーターをやらせてもらったウェビナー「新型コロナで再定義される生活と価値観」でもこれに触れたのだが、「太陽フレア」の問題と比較してみるといい。

ネットフリックスの『イントゥ・ザ・ナイト』というベルギーのテレビ局製作のドラマは、太陽の活動異常によって地球の“昼”側にいた人類や電子機器はすべて壊滅的な状態となってしまったという設定だ。たまたま地球の“夜”側で旅客機にのっていた人たちがそれを知り、地球の“夜”側にいるべく飛行し続けるというお話である(第1シーズン終了)。

このドラマの設定のようなことは実際に起こりうるのか? 6月13日、山形県の高畠熱中小学校(熱中小学校についてはコチラ)で、JAXA 元副本部長の斎藤紀男さんとご一緒させていただいたときにこの質問をぶつけてみた。これに対する斎藤さんの答えは、ドラマは見ていないが、そのようなことは起きてもおかしくない予測できないことだというような内容だった。

2017年に太陽フレアによる電波障害があって、目下、専門家たちも侃々諤々やっている最中らしい。外資系投資銀行に勤める私の知り合いに聞くと、太陽フレアの金融機関におよぼす影響について社内にレポートがあるそうだ。調べると、1859年に「キャリントン・イベント」という太陽嵐と呼ぶ規模のものが起きている。150年前には電信の記録用紙が発火した程度ですんだが、いまこの規模のものが起こると発電所をきっかけに大災害になる恐れがあり米国ではその対策が急がれているといった情報も出てくる。

あっいう間に地球を襲う太陽嵐に比べたら、感染症は、数カ月かけてじわじわとやってくる(反対に時間軸がずっと長い温室効果ガスの問題もまたやっかいではあるが)。要するに、我々は、 いまからでも可能な限りの対策を後追いでもできる(そもそもワクチンはそのようにしてしかできない)。いま起きていることは、ウイルスが広がるのが早いか、人々の意識や行動が早いのかの運動会のような競争なのだといえる。そして、“ウイルス v.s. 人類”ではなく“ウイルス v.s. 人類 with テクノロジー”の時代のはずである。

ネットデジタルを専門にしている私からすると、「新型コロナウイルス接触確認アプリ」を自分の周囲に入れてもらうようにしよう! と言いたい。アプリは、人から聞いてインストールすることがとても多いからだ。私は、アプリの効果を100%信じたいからこんなことを書いているが、万が一うまく機能しなくてもたいして困ることもない(機能してほしいが)。アプリ利用拡大のR値(図式はまるで違うが)をふやそう!

最後にアプリのサイトへのリンクを貼っておきます(新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) COVID-19 Contact-Confirming Application)。

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長などを経て、2013年より現職。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。「AMSCLS」(LHAで全面的に使われている)や「親指ぴゅん」(親指シフトキーボードエミュレーター)などフリーソフトウェアの作者でもある。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。

Twitter:@hortense667Facebook:https://www.facebook.com/satoshi.endo.773

週刊アスキーの最新情報を購読しよう