CPU/GPUベンダーのAMDが、これまで開発コードネーム“Trinity”(トリニティー)で呼ばれてきた新しいGPU統合プロセッサーを、AMD Aシリーズ APUとして5月15日(米国時間)に発表した。このTrinityは、昨年同じAMD Aシリーズ APUとして発表された製品(こちらは開発コードネームLlanoで呼ばれている)に次いで、第2世代のAMD Aシリーズ APUとなる。

奇しくも先日、インテルがIvy Bridgeこと第3世代Coreプロセッサ・ファミリーを発表したばかりだが、今回AMDが発表したTrinityはその第3世代Coreプロセッサ・ファミリーと真っ向から衝突することになる製品で、しかもこれまでAMDのプロセッサーが採用されていなかったある製品群にも採用されていくことになるのだ……。

CPUとGPUというマイクロアーキテクチャーが強化されるTrinity

AMDが発表したTrinityこと第2世代のAMD Aシリーズ APU(ややこしいので、以下Trinityで統一する)は、AMDが昨年発表した第1世代のAMD Aシリーズ APU(こちらも以下Llanoで統一する)に比べて大きく2つの点で強化されている。それはプロセッサーコアとGPUコアの2つだ。

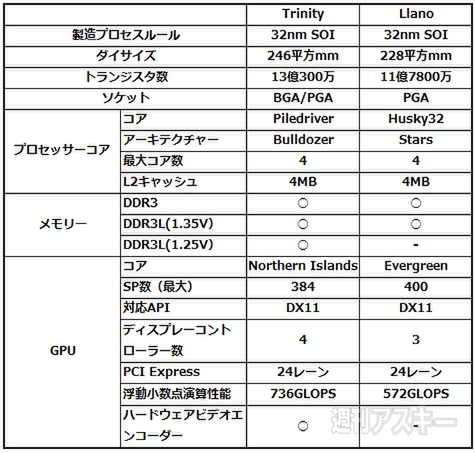

| TrinityとLlanoの違い(筆者作成) |

|

|---|

|

|---|

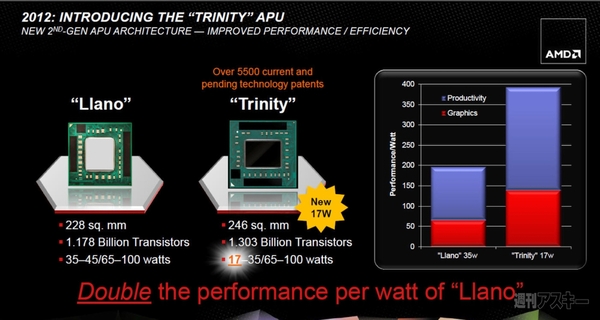

| ↑TrinityとLlanoを比較したスライド。同じプロセスルールで機能の拡張が行なわれているので、ダイサイズはTrinityの方が大きくなっている。 |

|

|---|

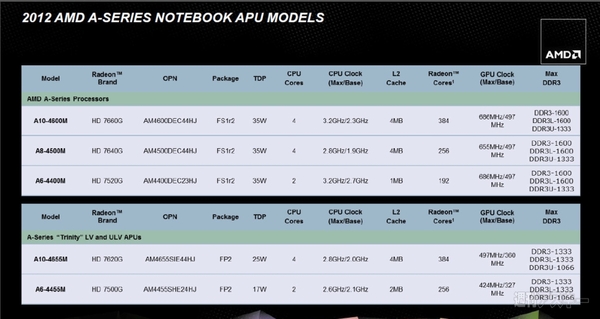

| ↑TrinityのSKU構成。今回はノートPC版のみの発表で、デスクトップPC版は後日発表される。 |

主にプロセッサーの性能が向上し、消費電力が上がるには、2つのパラメータがある。ひとつはマイクロアーキテクチャーと呼ばれるハードウェア設計であり、もうひとつが製造プロセスルールと呼ばれる製造技術の微細化だ。新しいプロセッサーが発売される時には、このどちらかが新しくなったり、両方が新しくなったりと様々なパターンが考えられる(ちなみにAMDのライバル、インテルは、それを交互にアップグレードするやり方で知られている)。

製造プロセスルールだが、今回のTrinityでは32nm SOIを利用して製造されている。この32nm SOIは、AMDから分離したGLOBALFOUNDRIESで製造する際に使われるプロセスルールで、PC用プロセッサーなど高性能なプロセッサーを製造するために利用されている。ただし、前世代となるLlanoも同じ32nm SOIを利用しているため、この点での進化は実質的にはないと考えて良い。つまり、Trinityの改良ポイントはマイクロアーキテクチャーにあるのだ。

CPUにはより高効率なBulldozerベースのPiledriverを採用

そのマイクロアーキテクチャーだが、LlanoではCPUとGPUがひとつのダイ上に統合されAPUとなっていたが、Trinityでも基本的にはその仕組みを受け継いでいる。ただし、Llanoと大きく異なる点は、統合されているCPUとGPUのコアが、いずれも最新版にアップグレードされていることだ。

CPUコアに関しては、従来のLlanoがHusky32と呼ばれるコアを採用していたのに対して、TrinityではPiledriverと呼ばれるコアが実装されている。Husky32とは、AMDの前世代プロセッサーと言ってよいPhenomなどにも採用されているStarsアーキテクチャーを採用したコアになる。AMDがK8(Athlon 64)移行改良しながら発展させてきたアーキテクチャーなのだが、性能は高いものの、消費電力の面で最新のプロセッサーに比べて不利だったりなど弱点も目立ってきていた。

Trinityに採用されたPiledriverは、昨年AMDがサーバー向けCPUに採用した新しいアーキテクチャー“Buldozer”に基づいた新世代のx86コアになる。Buldozerの特徴は、2つのコアがデコーダやL2キャッシュなどを共有する新しいx86プロセッサコアを採用することで、処理の効率を改善し、小さなコアでそれなりの性能を出せるようにしてあることだ。これにより、クアッドコアなどでも従来製品に比べて低消費電力でより高い性能を出せるようになっているのだ。Trinityに採用されているPiledriverは、サーバーやハイエンドデスクトップPC向けとして出荷されているオリジナルのBulldozerからさらに改良されたバージョンになり、分岐予測の精度などを改善することで、Llanoに採用されていたHuskyに比べて30パーセント近い性能向上を実現しているという。

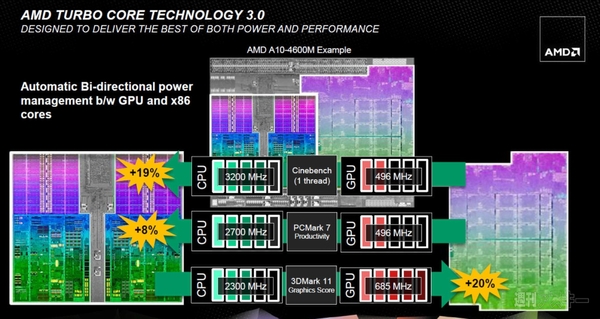

また、Trinityでは“AMD Turbo CORE TECHNOLOGY 3.0”と呼ばれる機能も実装されており、CPUだけではなく、GPUの負荷も自動で検知して、温度に余裕がある場合にはそれをCPUのクロックアップに使うのか、GPUのクロックアップに使うのかをプロセッサー自身が判断し、自動でオーバークロックを行なうようになっている。

|

|---|

| ↑Trinityの強化ポイントのスライド。 |

|

|---|

| ↑AMD Turbo CORE TECHNOLOGY 3.0を利用すると、GPUとCPUを自動でオーバークロックすることができる。 |

RADEON HD6450よりハイスペックなGPUがCPUの中に!

そしてもうひとつTrinityのマイクロアーキテクチャーで大きな改善点となっているのがGPU部分だ。AMD Aシリーズ APUの特徴は、競合となるインテルのCoreプロセッサ・ファミリーに比べると統合されているGPUの性能が強力であることだが、その特徴はTrinityにも引き継がれ、さらに拡張されているのだ。

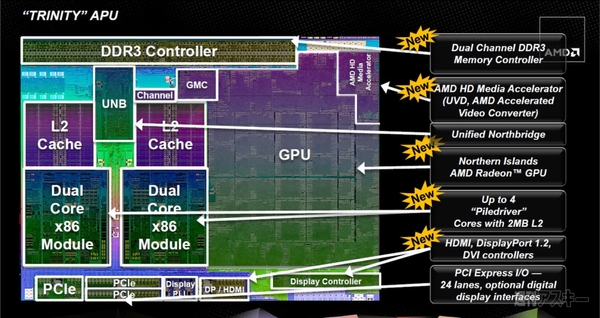

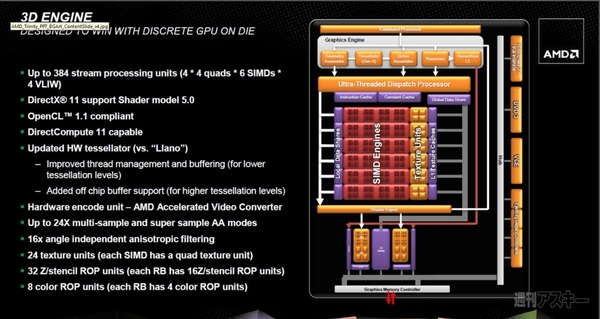

Trinityに統合されているGPUは、AMDがRADEON HD6000シリーズ向けに採用しているGPUコア“Northern Islands”になっている。Northern Islandsは、現在AMDの単体GPUの最新世代となるRADEON HD7000シリーズ(開発コードネームは“Southern Islands”)からすると1世代前となるが、Direct 3D 11(いわゆるDirect X11)に対応するなど、まだまだ最新GPUとして十分な性能を備えたGPUコアだ。

なお、Trinityに内蔵されているNorthern Islandsコアのストリームプロセッサー(GPUに内蔵されている演算器のこと)は384個になっているが、これはNorthern IslandsのデスクトップPC向けの単体GPU、RADEON HD6450の370個よりも多い数になる。つまり、RADEON HD6000シリーズの単体GPUがそのままCPUの中に入ってるというのがTrinityなのだと言える。

さらにTrinityではRADEON HD6000シリーズにはない拡張も行なわれている。それが“AMD Accelerated Video Converter”と呼ばれる機能で、プロセッサー上の専用ハードウェアを利用することで、CPUの利用率を上げることなく、CPUやGPUでエンコードした場合よりも高速にエンコードやトランスコードを行なうことが可能になる。インテルが第2世代/第3世代Coreプロセッサで実装しているQSV(Quick Sync Video)と同様の機能だと考えるとわかりやすいだろう。ただし、QSVがそうであったように、この機能を利用するには、ソフトウェアがこの機能に対応している必要がある。AMDによれば今後、CyberlinkやArcSoftなどエンコーダ/トランスコーダソフトウェアをリリースしているソフトウェアベンダーが新バージョンなどで対応する予定であるということなので、利用するにはそれらのソフトウェアの登場を待つ必要がある。

もうひとつ気になるのは、標準で4つのディスプレーコントローラーを内蔵していることだ。このうち3つを外部ディスプレー出力としてDisplayPort/HDMI/DVIなどとして実装することが可能なので、フルに実装すればノートPCの内部ディスプレー(本体液晶)+3つの外部ディスプレーという形で、1台のノートPCで画面を4つ利用することが可能になる。

|

|---|

| ↑TrinityのGPU内部構造。Northern Islandsベースになり、RADEON HD6450よりも多いストリームプロセッサーを内蔵している。 |

17WのSKUが登場することで、Ultrabookは同じシャシーでAMD版も作れちゃう

このように、Trinityはマイクロアーキテクチャーの拡張により、CPUもGPUも強化されており、Llanoに比べてより高性能を実現している。そう述べると、「では、TrinityはLlanoの高速版なんだ、なるほど」と勘違いされる向きがあるだろうが、実はここからが大事な部分だ。

AMDはそうしたTrinityの特徴を性能を上げる方向だけでなく、消費電力を抑える方向にも利用している。例えば、ピーク時の消費電力を意味する熱設計消費電力(TDP)は、LlanoのノートPC版では45Wがメインで、一部製品が35Wになっているという状況だった。ところが、Trinityでは最も高いものでも35Wで、25Wと17Wという薄型ノートPC向けの低消費電力版も用意されているのだ。

特に17Wの存在は重要で、この17Wという消費電力は、インテルがUltrabook向けとしているいわゆるULV版と同じ熱設計消費電力になっているのだ。つまり、極端な話を言えば、インテルのCoreプロセッサベースのUltrabookを設計した後で、マザーボードだけをTrinityを搭載したものに変更することで、インテル版とAMD版の両方の製品を同じシャシーで作ることが可能になるのだ(実際にはUltrabookはインテルの商標なので、AMD版はUltrabookとは名乗れないが……)。実際、AMDはこの17W版には、インテルと同じμBGAパッケージで提供するので、基板だけをAMDに作り替えてという製品展開は十分可能だ。

このことの意義は決して小さくない。OEMメーカーはこれからUltrabookを設計するにあたり、インテルのCoreプロセッサ/ファミリーだけでなく、AMDのTrinityも選択肢に入れることができるようになるので、インテルに対して価格交渉などでもカードが1枚増えることになる。つまり、これまで無風だった薄型ノートPCのプロセッサー市場に競争が発生するのだ。その先には価格の下落ということが当然考えられるだけに、Ultrabookの低価格化がいっそう進むことになるだろう。

平均消費電力が改善され、バッテリー駆動時間もインテルに負けないレベルに

そしてもうひとつ指摘しておきたいのは、Trinityでは平均消費電力が大幅に改善されていることだ。平均消費電力とは、システムがバッテリーで動いている時に消費している電力の平均で、負荷が高いときの消費電力やアイドル時の消費電力などの平均値となる。この平均消費電力が低ければ低いほどバッテリー駆動時間は延びるため、ノートPCベンダーにとっては非常に重要な指標のひとつになっているのだ。

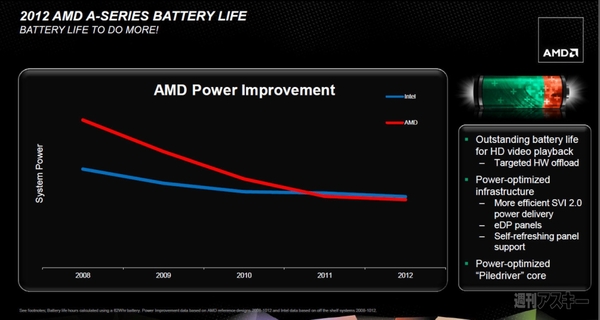

実はこれまでAMDのノートPC向けプロセッサーは平均消費電力がインテルのそれに比べて高かった。AMD自身が公開したスライドでも解るように、2008年の段階ではAMDのノートPC向けCPUの平均消費電力はインテルのそれに比べて1.5倍程度になっていた。もちろんノートPCの部品はCPUだけではないので一概には言えないが、そのぶんだけAMDのCPUを搭載したノートPCのバッテリー駆動時間は不利になっていたのだ。

しかし、Trinityではそうした問題が改善されており、インテルとほぼ同じレベルの平均消費電力が実現されているのだという。これにより、Trinityを搭載したノートPCが、Coreプロセッサを搭載したノートPCに比べてバッテリー駆動時間が短いという事態は避けることができるのだ(もちろんどちらも同じ容量のバッテリーを搭載していると仮定しての話だ)。

こうしたことからも、AMDのTrinityは、インテルのCoreプロセッサファミリーのオルタナティブ(別の選択肢)として十分な資格がある製品となっている。AMDがスケジュール通りに製品を供給することができれば、OEMメーカーにとっては魅力ある製品になる可能性があると言える。特に、インテルは6月に発表する予定のデュアルコア版Ivy Bridgeを武器にUltrabookの戦略をさらに推し進める計画があるだけに、AMDがそうした薄型ノートPC市場に参入したことで、今年の後半はUltrabookのような薄型ノートPC市場がさらに熱いことになりそうだ。

|

|---|

| ↑AMDとインテルのノートPC向けプロセッサーの平均消費電力の比較。Trinityではほぼ同等となっているが、以前は大きな差があった。 |

週刊アスキーの最新情報を購読しよう