ASUS本国の“中の人”に聞く! GeForce RTX搭載グラフィックボード詳細解説

2019年02月14日 11時01分更新

マザーボードからグラフィックボード、果てはゲーミングデバイスからLEDテープまで、自作PCにまつわる幅広い製品を取り扱うメーカーの代表格といえばASUSだ。ハイエンドゲーミングブランド「ROG(Republic of Gamers)」に代表される高機能製品はユーザー人気が高く、なかでも人気を集めているのがグラフィックボード。1月に販売開始となったNVIDIAのGPU「GeForce RTX 2060」搭載グラボでも、すでにグローバルで5つのモデルを発表するなど精力的な製品投入を続けている。

そんな折、ASUS本国のゲーミング&ペリフェラル部門 ディレクターのDavid Yang氏に直接お話をうかがえる貴重な機会をご用意いただいたので、この記事ではその模様をお伝えしていく。発売から間もないRTX 2060の解説がメインだが、なかなか聞けない製造工程に関する話や、CESで発表された注目プロダクト「ROG-MATRIX-RTX2080TI-P11G-GAMING」についても話題にしているので、ぜひご覧いただきたい。

「AUTO-EXTREME Technology」導入から約3年、RTXシリーズ登場で変化も

――本日はよろしくお願いいたします。さっそくですが、ASUSのGeForce RTX 2000シリーズ搭載製品についてお聞かせください。RTX 2000シリーズのGPUは、前世代からの性能向上ももちろんですが、リアルタイムレイトレーシングやDLSSといった新しい機能が盛り込まれたことで大きな話題になりました。当然、開発に関しても苦労があったのではないかと思うのですが。

David おっしゃる通り、RTX 2000シリーズにはRT CoreやTensor Core、そしてVirtualLink対応のUSB Type-C端子など、新機能を実現するためのコンポーネントが多く搭載されています。同時に、RTX 2080やRTX 2070など複数のモデルでは、前世代に比べて消費電力が増加しました。つまり新機能の搭載によって、カードの発熱が増加しているということで、冷却が重要になるわけです。我々としてもその部分をもっとも重視していて、以前より良い、ベターなものを開発する必要がありました。他社の製品と比較しても、冷却には非常に自信を持っています。

――Maxwell世代の「STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING」から採用されている御社の完全自動製造技術「AUTO-EXTREME Technology」も、導入開始から約3年が経過しました。RTX 2000シリーズの製造に関して、以前より進歩した点などはあるでしょうか。

David この3年間で非常に多くの改善がありました。AUTO-EXTREMEの実現を、我々ASUSはとても誇りに思っています。業界に先駆けてこの方式を導入し、3年が経ったいま、完全自動製造を実現できているのはいまだにASUSだけだからです。ただ、3年間で変化した点に関して詳細に話そうとすると非常に多くの時間を要するので、本日は重要なポイントだけを解説させてください(笑)。

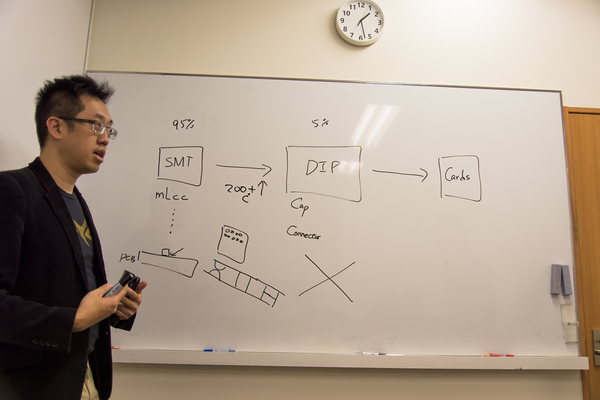

David 一般的に、こうした製品の製造工程としては、SMT(Surface Mount Technology。いわゆる表面実装)とDIP(Dual in-line Package。基板に穴を開け、部品を挿入して実装する)という2つの重要な段階があります。SMTはおもに微細なセラミックコンデンサなどの小型部品、DIPはコネクターなどのより大きな部品を実装するための工程です。多くのメーカーは、最初にSMTによる実装を行います。95%の部品がここで実装され、残った5%の部品をDIP工程で実装するわけです。しかし、DIP工程に入る前にはいったん200度以上に加熱した基板の冷却を行い、はんだを定着させなければいけません。DIP工程に入った時点で基板は再加熱されるのですが、この再加熱のプロセスで、SMT工程で定着させた一部のはんだにわずかなダメージが入ってしまいます。この2段階の工程を踏む場合、基本的にダメージは避けられません。

我々のAUTO-EXTREME Technologyの大きな目的のひとつは、この再加熱の工程を省くことにあります。SMTの工程ですべての実装を行うことによりDIP工程の必要をなくし、再加熱のプロセスを省くことで、はんだの損傷を避けられるのです。

――「すべてを自動化した」と聞くと、作業に人間が介入しないことによるメリットの大きさを想像してしまうのですが、それ以外に大きな目的があるのですね。

David もちろん、自動化それ自体もAUTO-EXTREME Technology導入により改善した要素のひとつです。DIPの工程がある場合は人の手による作業が入るのですが、ヒューマンエラーは絶対に発生します。例外はありますが、機械は基本的にミスをしませんので、DIPを省いたことにより製造のクオリティーも改善していると言えます。また、自動製造には高度な機材を使ってはいるものの、工程を減らし、多くのコンポーネントを使用しないことで、製造自体のコストはそれほど高くなっていません。

――実際に、AUTO-EXTREME Technologyを導入したことでどの程度不良率が改善したか、というデータはあるのでしょうか。

David AUTO-EXTREME Technology導入前と導入後では、PCBの不良に由来する製品のリターン率(出荷後の返却率)が30%ほど減りました。しかし、先ほどの再加熱の問題について言えば、製造時点でのダメージはごく小さなもので、おそらくマイクロスコープなどで観察しなければ分からないようなものです。多くの場合、製品として出荷された直後は問題になりませんが、1年、2年と長期間使っていくことで、はんだ割れなどによる不具合を起こす可能性があります。AUTO-EXTREMEによってそうした問題を回避できているという意味では、見えている数字以上の成果を上げていると言っていいでしょう。

――RTX 2000シリーズの製造にあたっても、基本的にはこうした製造プロセスを継続されているのですね。

David その通りです。しかし、新しいコンポーネントなどを導入する必要があり、前世代に比べれば全体コストは増加しています。カードの裏面を見ていただければ分かるのですが、GTXシリーズと比べ、RTXのコンポーネントは非常に多く、実装の密度も高いんです。この密度での実装を実現するために、我々は設備をアップグレードしなければなりませんでした。解像度に例えると、フルHDが4Kになったようなものです(笑)。ロボットアームも緻密な動きができないと駄目ですからね。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう