サンフランシスコではUberよりもLyftがメジャー

企業による利用も盛ん

日本ではUberの方がメジャーなサービスだと思いますが、サンフランシスコ周辺ではLyftを主に使っている人が多いようです。Uberは黒ですが、Lyftはピンクがテーマカラー。

ライドシェアのサービス自体でも、Lyftが先駆けだったり、ドライバーからも収入の割が良いと支持されていたり、トップが破天荒で辞めていったりしないなど、理由はいくつかあります。

またLyftは、意外と企業利用も盛んです。

たとえばレンタカーを予約すると、自宅からレンタカーの店舗まで、お店側がLyftを手配してくれます。車を返すときも自宅までLyft。米国の都市は、日本の都市のように交通機関がある場所ばかりじゃないので、ありがたいサービスです。

また、最近ではテクノロジー企業がカンファレンスを開催する際、プレス向けにLyftのコードを配る手法が一般的になりました。シャトルバスを出すにしても、期間中の数日間、バスを定期運行させなければなりません。それに比べれば、Lyftコードの方が安上がりで融通も利くということなのでしょう。

そんなLyftの車中で、筆者はピッチを受けました。ピッチというのは、簡単に言えば、自分たちのビジネスプランを短く話して興味を持ってもらおう、投資してもらおう、というプレゼンです。実際は1時間以上の移動だったので、「短い」というピッチの定義からは大幅に外れていましたね。

兄の会社をピッチするLyftドライバー

ライドシェアサービスを副収入にすることは、ベイエリアでは珍しくありません。とにかく家賃が高い、教育費が高い、食費も外食をすると、とても高い……。

息を吸って吐くだけで収入の大半が消えていったり、定期収入では足りなくなっている人が増えています。LyftやUberなどのライドシェアサービスは、通勤時間を収入に変えるアイディアとして、非常に一般的です。

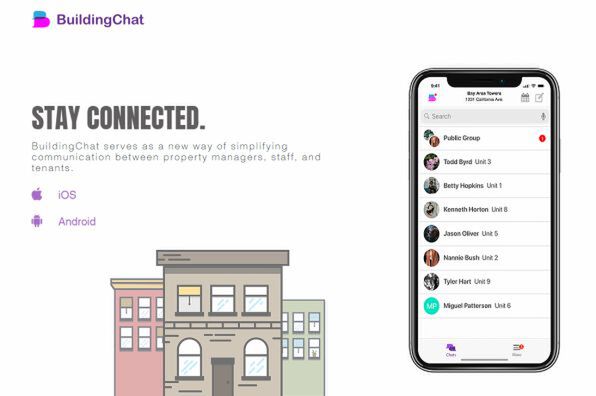

1時間超えの移動のLyftドライバーは、Building.chatというスタートアップでセールスを担当しているそうです(https://building.chat/)。

このスタートアップを起業したのは実の兄だそうで、ニューヨークでストリートキッズ同然だった状況から独学でコードを学び、人気ゲームアプリをいくつかリリースするまでになったそうです。西海岸の大手テック企業からのオファーを断って、Building.chatを創業し、成長を狙っているとのこと。

同じ建物の中の人たちを結びつけるコミュニケーションツール

災害が続く日本でも必要なサービスでは!?

Building.chatのストーリーは、東京で育ってバークレーに引っ越してきた筆者にとって、非常に共感できるものでした。

筆者はバークレーに引っ越してきて、部屋を変えたことは1度ありますが、その後、7年間同じアパートに住み続けています。便利な立地やゴールデンゲートブリッジが見渡せるテラスが気に入っていることももちろんですが、筆者が今住んでいる3階の住人が良い人ばかりで、引っ越したくないとまで思うほどです。

一方、東京で暮らしていたとき、アパートの同じフロアの人と日常的に話したり、マンションの近隣の人たちとの電話番号交換は一切していませんでした。

中央区大伝馬町のアパートに住んでいたとき、本当に偶然、中学からの同級生と大学の同期が住んでいたのですが、だからといってちょくちょく話すかと言われたらそうではありませんでした。

核家族化や生活様式の変化で近所との関係が希薄な点は、米国でも同じ。しかも米国は日本にように治安が良くないため、近所づきあいで治安を高めようという取り組みを自治体が奨励しているほどです。

Building.chatは、建物の人たち同士と管理人が、電話番号や深い個人情報なしでつながることができるプラットホームとして作られました。しかも、その動機は非常に鬼気迫るものがありました。

アパートが火事になったときのこと。そのときアパートにいた人同士はお互いに避難し合ったり助け合ったりすることができました。しかしそこにいなかった人が、本当に不在なのか、逃げ遅れてしまったのか、確認を取る手段がなかったと言います。

家の電話番号は知っていてもケータイの番号まではしらない。そもそも家族構成もわからない。そんな場面に直面したとき、現代の生活における最も身近な「安全」を守る手段が失われていることに気づいたそうです。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります