第335回

Rocket Lake-Sこと、第11世代インテルCoreプロセッサーの実力は?

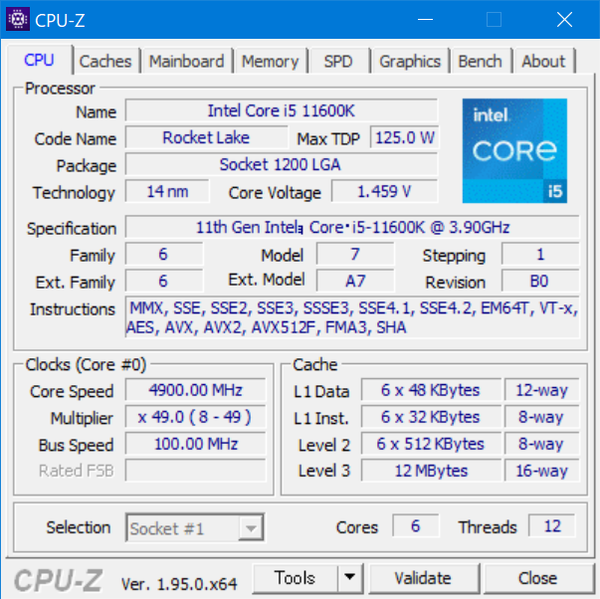

Core i9-11900K、Core i7-11700K、Core i5-11600K速攻検証!Ryzenからシングルスレッド最速を奪還

2021年03月30日 22時00分更新

新たなブースト機能の存在も明らかに

第11世代Coreのスペックや仕様などについてはジサトライッペイ氏の既報、シリコン寄りの技術的な側面については大原氏の記事にまとまっているので、そちらをご覧いただくのが良いだろう。

とはいえ、手っ取り早く第11世代Coreの概要をつかみたい方のために、簡単ではあるが押さえておきたいポイントと、レビューキット提供直前にインテルからもたらされた新情報を紹介したい。

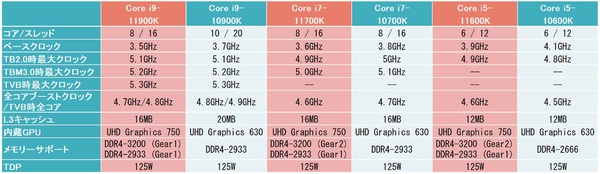

【1】物理コア数は6〜8基でシングルスレッド性能を重視した設計

メインストリームCPUはRyzenがもたらしたコア数競争のさなかにあるが、第11世代Coreはコア数を絞ってきた。Core i5は前世代と同じく6コア/12スレッド、Core i7も8コア/16スレッドと据え置きだが、最上位のCore i9は8コア/16スレッドだ。第10世代のCore i9は10コア/20スレッドだったので、あえて2コア減らして勝負してきたことになる。Ryzenの上位モデルは12コア/24スレッドや16コア/32スレッドまで存在することを考えると、コア数が何より必要なユーザーを捨てているようにも見える。

インテルがコア数を増やせない理由については改めてここで解説するほどのものはないが、14nmプロセスなので回路を小さくできないことや、14nmを高クロックで回すことで発熱や消費電力面での制約が厳しいことが挙げられる。さらに、リングバスとモノリシックダイにこだわるあまり、ヒートスプレッダーの限界近くまでダイが迫っている(今回のダイもかなり縦長だ)ことなども理由のひとつだろう。

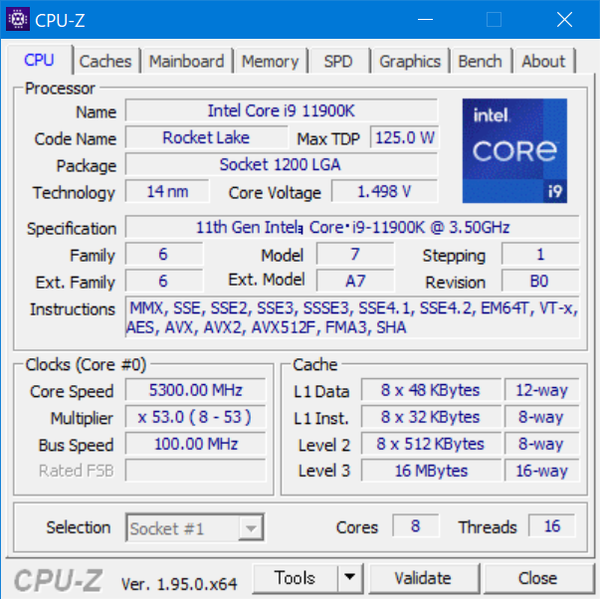

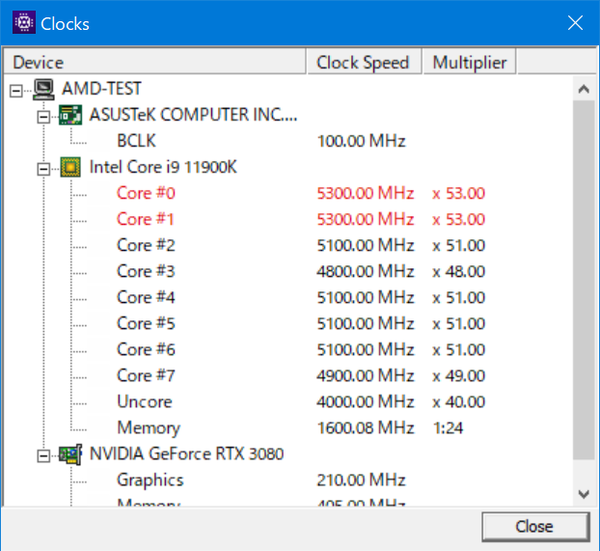

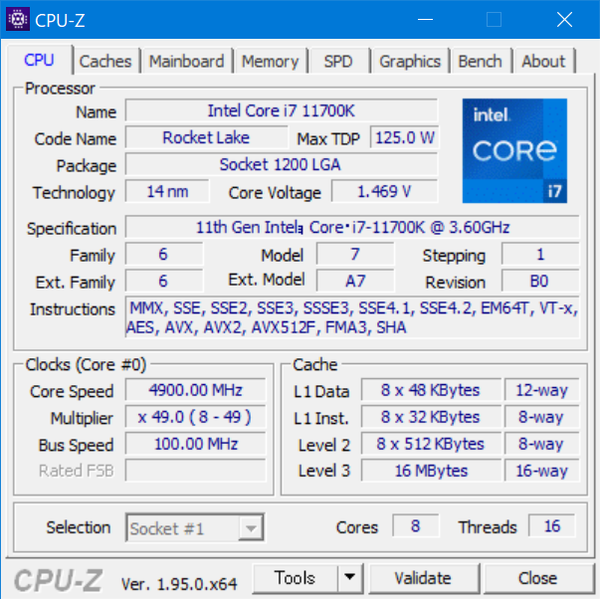

コア数が増やせない以上マルチスレッド性能の引き上げは難しいが、シングルスレッド性能の引き上げ余地は残されている。そこで、Cypress Coveアーキテクチャーを採用してCPUコアの処理効率(IPC)を向上させ、シングルスレッド性能にフォーカスしたのだ。ただし、今回はクロックの上限を引き上げず、最上位のCore i9-11900Kも1世代前と同じ5.3GHz動作(TVB=Thermal Velocity Boost発動時)にとどめている。

そして、前世代のCore i9-10900Kでは、良い条件(CPUの個体差、CPUクーラー、BIOSの出来など……)が揃わないと5.3GHz動作を見ることさえできなかったが、今回のCore i9-11900Kでは5.3GHzが拝みやすいと感じた。ただ、全体的に動作クロックは第10世代Coreよりも微妙に低めに設定されているモデルが多い点にも注目したい。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります