|

|---|

Twitterサービスが誕生したのは2006年6月。2007年には最初のオフィスをサンフランシスコ市内に構える形で本格的にスタートし、その後、サービスの拡大と従業員の増加とともに拠点を移し、今年6月、現在の新オフィスへと移転した。今回、新オフィスを訪問して取材する機会を得たので、写真ツアーの形で紹介していこう。

■新社屋は“治安が悪い”とされる地域の築75年ビル

Twitterは現在までに何度か本社を移転しているものの、実はサンフランシスコからは一度も出たことがない。これまではSOMA(ソーマ)と呼ばれる市内の振興開発エリアを中心に移転していたが、新社屋はテンダーロインと呼ばれる、市内でも最も治安の悪いエリアに位置する。すぐ側には壮麗な建築で知られる市庁舎(Civic Center)やオペラハウス、国連ビルがあるなど市の中心部でもあるのだが……。周辺には多くのホームレスが路上で寝泊まりする姿も見られる。ある種、不思議なエリアだ。

|

|---|

|

|---|

|

Twitterの入居するビル“Market Square”は、かつては“SF Mart”の名称で呼ばれた1937年建立の商業ビルだったが、10年近くテナントもない状態で放置されていたもの。かつては家具問屋がショウルームを構えるなど商業地区として栄えていたものの、現在ではガラス窓には板が張られ、当時の面影はない。

サンフランシスコ市は、このかつて栄えたビルを大幅にリフォームし、急成長で大きなオフィス空間を必要としていたTwitterに7~9階部分を提供した。世界的企業であるTwitterを中心に新興IT企業を呼び寄せ、荒れ放題だった同エリアの再開発を進めるのが狙いだ。

|

|---|

|

シリコンバレーがAppleやIntel、HPなど世界的IT企業を輩出した場所であることは広く知られているが、その多くはより南側のパロアルトやサンノゼといった場所を中心とし、サンフランシスコはどちらかといえば本流から外れた地域に位置していた。しかし、最近ホットなTwitterやZynga、Instagramといった企業の多くはサンフランシスコを拠点としており、シリコンバレー企業の北進が進んでいる。その先兵がTwitterというわけだ。

■木を基調にしたあたたかみのあるオフィスは継続

移転してまだ2週間と新しいTwitterのオフィスを訪問すると、エレベーターホールや受付は木をふんだんに使った内装とデコレーションに包まれ、“鳥と森”をイメージした雰囲気。(このイメージは日本社屋も継承している。)

|

|---|

|

|---|

|

天井は打ち付けのままの剥きだし状態だが、壁面やオブジェクトは板張りに森をイメージした草木のデコレーションなど、シックでお洒落な外観になっている。待合室のテーブルには鳥類図鑑も……。

|

|---|

■オフィス内に巨大なオープンカフェ

受付けを抜けてオフィスへと入ると、そこには広大なオープンカフェが広がっていた。これは“Commons(コモンズ)”と呼ばれるカフェテリアで、社員食堂のほか、ミーティングや作業スペース、そしてイベント開催場所としての利用などを想定している。

|

|---|

|

|---|

|

実際、取材当日は夜に社内コンサートが予定されており、椅子やテーブルが撤去され、中央にステージを設営しているところだった。

コモンズ横には“Rooftop Deck(屋上デッキ)”と呼ばれる屋外テラスへの出入り口があり、外の空気を吸いたい従業員は社屋から出て、カリフォルニアの青い空を満喫できる。

|

|---|

|

|---|

|

シリコンバレー企業ではお馴染みのレクリエーションルームも。ドリンクサーバーやスナックサーバーのほか、リラックスできるゲームゾーンがある。

|

|---|

|

|---|

|

Twitterによれば、ビル最上部の9階はこうした共用スペースが中心で、実際に従業員の多くが作業しているのは下の7階と8階部分だという。今回案内されたのは9階部分だけだったが、机のみが設置されて人のいない作業スペースが多数見受けられた。同社がいまだ急成長中の企業であり、近い将来にはこれら机もすべて従業員で埋まることになるだろう。

|

|---|

↑会議室には“@blackbird”など、それぞれにTwitterアカウントのような鳥の名称が。これは日本のオフィスでも同様。

さらにオフィスのあちこちでは、さまざまなアートワークを見ることができる。音楽や美術など、多数のアーティストや文化を輩出しているサンフランシスコならではの雰囲気。

|

|---|

|

|---|

|

|

|---|

↑オフィス内にみられるアートワークの一種。Twitterのマスコットがナンバープレートを加工して作られている。

オフィスには通常の作業スペース以外に多くのフリーのミーティングスペースが用意されており、気分転換にノートPCを持ったまま自由にオフィスを移動して作業や打ち合わせができる。

|

|---|

|

■新オフィスに移転して

新オフィスについて、従業員はどう思っているのだろうか?

米本社で開発部隊のマネージャを務める上田学さんが驚いたのは、その成長速度だったという。

|

|---|

上田さんは米Googleに7年在籍し、昨年、新天地を求めて転職してきた。当時500人だった従業員数は、わずか1年で1000人以上へ倍増した。今回の取材直後にも従業員採用面接のスケジュールが入っていたりと、その対応に大忙しのようす。十分な広さを持つビルへと移転してきたTwitterだが、遠からずまた手狭になってしまうのかもと思わせるほどだ。

また上田さんは新オフィスでの作業スペースの多さを褒めている。社内にはカフェやレクリエーションスペースを含め、社内のいたる場所に椅子やテーブルが配置され、自由に作業可能だ。エンジニアは主にノートPCで作業し、無線LANの完備された社内を自在に動きまわって作業したり、時には立った姿勢のまま机で作業することもあるとのこと。いろいろな姿勢で気分転換しながら作業するのが、エンジニアにとっていいアイデアを生み出す源泉だという。

|

|---|

こうしたエンジニアの活動をサポートするのが人事系のディレクターであるBrandy Conterasさんの役割。Walt Disney Company(ウォルト・ディズニー・カンパニー)の出身だというBrandyさんは、以前の会社が従業員ごとに部屋で区切られたオフィススペースだったのに対し、Twitterが非常にオープン性を重視したオフィスレイアウトを採用しているのが特徴だという。

|

|---|

「CEOが突然隣にやってきて従業員と意見交換したり、ミーティングへと混ざる風景はディズニーでは見られなかったもの」と、そのカルチャーの違いに驚いたとか。現時点で同社はエンジニアとそれ以外で従業員比率は1:1の半々だというが、「やはり技術企業であり、エンジニアが中核」ということで、こうしたエンジニアらが快適に作業できる環境を提供していくのが重要と語った。

荒れ放題だった地区にTwitterがやってきて、周囲の再開発や盛り上がりに貢献するかという点については、まだわからないとのこと。だが上田氏は「ここ最近だけでも近くにレストランやカフェが新規開店しており、周囲の環境としてはまずまず」と評しており、多少なりともTwitter効果は期待できそうだ。

■Twitterのこれから

実はTwitterと日本は深いつながりがある。英語以外の初の多言語対応が行われたのが日本語で、海外オフィスもロンドンとダブリンを除けば、世界で唯一の海外拠点となっている。その意味で、世界的に見てもかなり優遇されているといえるだろう。

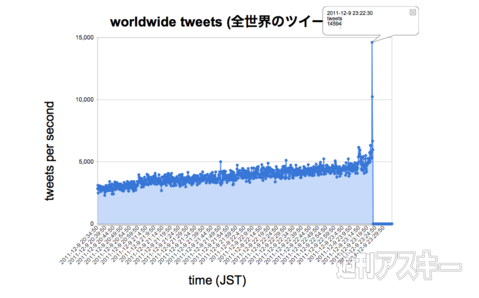

上田氏によれば、インターネット人口に対するTwitter利用比率は日本が世界で最も高く、ラピュタの“バルス”や年末年始の“あけおめ”ツイートなど、単位時間あたりのツイート数記録は、日本が他を圧倒的に引き離しているという。これは他の国に比べても顕著で、同氏は「1つの出来事にみんなが同時に盛り上がる」、「ハッシュタグを使った新しい遊びの発掘」などが日本で顕著な利用傾向だと分析する。

|

|---|

↑昨年末、“バルス”のシーンが放送された時間帯に、日本国内で1秒間に1万1349ツイートという驚異的な数字をたたき出し、世界記録を塗り替えた。

また昨年の東日本大震災を受け、インフラとしてのTwitterを今後もより強化していくのが目標のひとつとなる。表面上の見た目はそれほど変化していないものの、2010年~2011年にかけ、バックエンドのシステムに大幅に手を加えており、安定性が大きく向上しているという。

例えば、以前はアクセスが集中したりしてシステムが不安定になると、空飛ぶクジラ(Flying Whale)が表示される現象が頻繁に見られた。だが現在ではシステム全体がモジュラー化されており、システムが部分的に落ちることはあっても全体が一度にダウンすることはなく、「クジラを見るのは非常に困難」だと語った。

ただ、筆者が取材した6月22日はTwitterで約半年ぶりの大規模システムダウンが続いており、インタビュー時点で“原因は不明”と言っていたが、後にバグがシステムの連鎖ダウンを引き起こしたことが公式発表された。公共インフラとしてのTwitterを目指す旅は、まだ続きそうだ。

※【6/26追記】初出時、適切でない表現を用いた箇所がありましたので修正致しました

週刊アスキーの最新情報を購読しよう