第39回

意識高まるAI活用の実態 人工知能ビジネスカンファレンス “AI World Conference and Expo 2017” 参加レポート

「食われる前に自ら食え」米国最大級AIイベントで聞いたAI時代の脅威への有効策

2018年01月18日 09時00分更新

国内の”知の最前線”から、変革の先の起こり得る未来を伝えるアスキーエキスパート。KDDI総合研究所の帆足啓一郎氏による人工知能についての最新動向をお届けします。

「人工知能」という言葉がまたも盛り上がった2017年が終わった。世の中における「人工知能」の位置づけは、ピーク期から徐々に幻滅期に入りつつあるという見方もあり、次のバズワードを模索する動きも見えてきている。こうした状況の中、12月に米国・ボストンにて世界最大級の人工知能関連ビジネスイベント「AI World Conference and Expo 2017」が開催された。バズのピークを越えつつある「人工知能」は米国のビジネス現場でどのように取り上げられ、活用されているのか? 筆者の参加レポートとともにお送りする。

「ピークを越えた」人工知能をテーマとしたビジネスイベント

昨年、本連載に寄稿した記事「人工知能活用で浮き彫りになる日米の違い」にて、2016年11月にサンフランシスコで初めて大規模に開催されたAI関連ビジネスイベント「AI World Conference and Expo」を紹介した。この時期は「人工知能」がアカデミアからビジネス領域への進出が本格的に始まったタイミングで、人工知能をテーマとしたビジネスイベントが複数行なわれていた。ガートナーのハイプサイクルでいうところの「黎明期」から「ピーク期」の真っ只中ならではの活況といえる。

上記の記事がきっかけとなり、株式会社コラボレート研究所が主催する「北米AI動向調査ツアー」を「団長」として率いる機会をいただいた。本ツアーは、2回目の開催を迎えた「AI World Conference and Expo」への参加、および最近AI関連の研究開発やビジネスが活発なカナダ・モントリオールを訪問する内容で、昨年12月に無事に催行することができた。

このツアーが終わったから言うわけではないが、実は筆者は本ツアーの目玉パートの「AI World…」について、事前に一抹の不安を抱いていた。というのも、筆者としては「AI」というワードが、その実態からかけ離れた形で盛り上がっている感覚があったからである。「AI」領域において米国は日本よりも一歩進んでいる。そのため、「AI World…」の盛り上がりが低調で、新たな気づきも得られないのでは……? といった不安である。

結論からいうと、この不安は完全に杞憂であった。確かに、ビジネスカンファレンスということもあり、研究者である筆者にとっては(技術的には)驚くような内容は少なかった。しかし、それよりも、「AI」をビジネスにどのように活用すべきかなどに関する地に足のついた議論を通じ、米国企業のAI導入に関する意識の高さを肌で感じられたことが大きな収穫であった。

以降、「AI World…」全般を通じて筆者が感じとったキーメッセージを、同イベントでの議論を取り上げながら紹介する。具体的には、経営者とビジネスの現場のそれぞれに向けられた大きなメッセージをそれぞれ説明する。

経営者向けのメッセージ:AI中心のビジネスを再構築せよ

本イベントにおける、企業の経営層・マネジメント層向けの最大のメッセージは、「AI中心ビジネスの再構築」である。英語でいうと「Re-think」「Re-design」「Re-create」「Re-define」などといった言葉が個々の講演で何度も繰り返されるなど、「AI」中心ビジネスへの変革が強く訴えられた。

では、この「再定義」や「再構築」に必要な考え方とは何か? 1つはAIを含む未来の労働力(ワークフォース)の活用、もうひとつはAI中心のビジネスにおいて必要となるリーダーシップの再定義である。

AIを含む未来のワークフォースは、より具体的にいうと、現在の人手中心から AIと人間が協業する「Human-machine mixed workforce」である。本イベントの講演の中で、Forrester社のPrincipal Analyst・J.P. Gownder氏は「AIと人間の協業のあるべき姿、そしてそれを前提としたマネジメントへの理解が今後は不可欠になるだろう」と話した。

現状のビジネスプロセスは、効率化を追い求め続けた結果、「プログラムのアルゴリズムに近づいている」(同講演より)。日々の業務が本当にアルゴリズムに近づいているのであれば、人間よりも決められた定型業務を確実にこなせる計算機(AI)に置き換えた方が良いのは必然である。すなわち、既存のビジネスプロセスの中でAIを活用するだけでは、人間が直接仕事する必要性はどんどん減っていくことになる。

したがって、AI時代の経営者に必要になるのは、AIと人間がそれぞれ得意・不得意とする仕事を熟慮した上で、AIと人間の役割分担を再定義することである。今のAIにとっては難しいとされている創造性の高い仕事などを人間に任せ、それ以外の業務をAIに完全に移管するといった発想転換は無論のこと、こうした未来を想定した人材の再配置や、能力育成も含めた変革も必要になる。

こうした変革を生み出すためには、従来のリーダーシップとは異なる発想を持つことが必須となる。AIが現業を変革するのであれば、当然ながら経営層の意識も改革しなければならない。AIの本質を理解し、AIと人間のワークフォースをうまく回し、自社事業を成長させるための組織やプロセスを設計する必要があるからである。

たとえば、機械学習をベースとしたAIを実現するためには、膨大なデータから適切な判断を導出するまでの学習の過程が必要である。従来の経営・マネジメントではトライ&エラーはあまり歓迎されないが、AIの導入においてはむしろ避けて通ることができないプロセスなのである。このようなAIの本質について、経営層・マネジメント層がきちんと理解し、業務プロセスや組織を作る上で意識しなければならない。AI時代のリーダーには、失敗をともなう変化を自社内で奨励するような考え方、および役割の転換が必要なのである。(図2参照)

現場向けのメッセージ:AIは未だ黎明期だが導入は急ぐべし

上記とは裏腹に、ビジネスの現場に向けた「AI World…」のメッセージは、実態としてのAIはまだ黎明期であるという現状を認識した上で、その導入を促進すべし……といった現実路線の内容であった。

AIが黎明期にあるという認識の根拠は、現時点において実際に導入している企業の少なさと、技術的な完成度の低さの2点にある。

MIT Sloan Management Reviewの報告書によれば、現在AIを自社のビジネスに導入している企業は、全体の23%にとどまっている。また、本イベントでの講演では、「実際の導入率は数%程度」という調査結果も紹介されていた。これらの情報を総合的に判断すると、今のAIはキャズム越えにはほど遠い現状が見える。この現状分析は筆者としても真っ当なものであると考える。

一方、現時点のAIの技術的な完成度の低さについても、いくつかの講演で紹介されていた。その中でも筆者の印象に最も残ったのは、人工知能の現状について考察したGartner社のTom Austin氏による講演である。

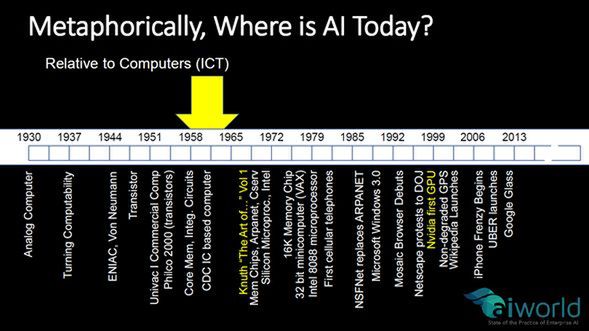

この講演では、蒸気機関車や電気といった、人類に革命をもたらした過去の革新的な技術の発展との比較により、今のAI関連技術の発展状況を分析。講演のスライド(図3)の中では、過去の革新的な技術のひとつである計算機(コンピュータ)の発展の歴史に対し、今のAIの現状を考察した結果、計算機の歴史でいうと1958年相当という結論を導き出している。その理由として、今のAIには1958年の計算機と同様、標準仕様などはまだ定まっておらず、市販品相当のアプリケーションもない。また、マニュアルに類する書籍は数少なく、必要なモノがあれば開発者が自ら作らなければならない状態にあることなどをあげている。今の計算機の技術の状況を勘案すると、まだまだ発展・成熟の余地があるという考察である。

では、そんな未成熟なAIの導入を、企業はなぜ今急がなければならないのか? それは自社の外から押し寄せてくるAIの脅威である。

自社のビジネスが大きければ大きいほど、それを成立させるためのプロセスや組織も拡大していく。その分、非効率的な部分が増えてくるのが大企業の宿命といえる。これに対し、思いもよらない形でマーケットに進出してくるのがスタートアップ企業などの新規参入者である。これらの新規参入者は、当然ながら自社のビジネスをスピーディーに構築する必要がある。そのための武器として、AIを活用することは必然である。すなわち、ビジネスの開始段階にて、すでに「AI中心」発想なのである。

この脅威に対し、大企業として最も有効な対抗策は自らAIを導入すること……というのが、ビジネスの現場を意識した本イベントの重要なメッセージである。自らのビジネスを守るという発想は、いわゆる「イノベーションのジレンマ」の主要因のひとつである。しかし、低コストで進められるAIの導入は、新規参入者のみならず、大企業にとっても着手しやすいはずである。そして、現場におけるトライ&エラーが必要不可欠なAIであるからこそ、現場で自社の事業の実態を把握していることが大きな強みとなる。

「食われる前に自らを食う」発想に素早く転換することができる企業がAI中心の時代において生き残り、発展を遂げられる。このAI中心発想への転換を、経営層からのトップダウンと現場からのボトムアップの融合によって実現することが、本イベントの各セッションでの議論から発信されたキーメッセージであると筆者は理解した。

AI中心の発想転換の象徴:対話AIの進化

上記の議論の象徴として、本イベントで特に注目度が高かったのは自然言語による対話インタフェース(以下、「対話AI」)である。”Intelligent assistant”、“Conversational interface”、“Virtual assistant”など、さまざまな呼称で表現されていたが、本イベントでは対話AIを主テーマとしたセッションが2件組み込まれていたほか、キーノート講演やデモ出展ブースなどでも対話AIに関するサービスや製品が数多く紹介されていた。

本記事執筆時点から1~2年前くらいに、「チャットボット」が大きく話題となっていた(参考:本連載への寄稿記事「遅れをとる日本型チャットボットの挽回は『おもてなし』にあり」)。LINEやFacebookなどがチャットボットを開発するための環境を公開した結果、ちまたの開発者などがこぞってチャットボットの開発に興じ、各プラットフォーム上で公開する動きが活気を帯びていた。この動き自体は、現在もAmazon Alexaなどの場において活発だが、現時点ではこれといったキラーアプリは出現していない。

その大きな要因となっているのが、自然言語解析技術の難しさである。特定のタスクを解決するために、あらかじめ定められたシナリオ通りの対話を実現することはさほど難しくはない。しかし、ユーザからの複雑な要求を理解し、想定外の発話にも対応可能な対話AIを作ることは、世界最先端の研究者にとってもいまだ難しい課題である。

それでもなお、米国のビジネス現場、特にコンシューマー向けの事業を展開している企業の対話AIへの期待は大きい。その期待は一言でいうと、自然言語でのコミュニケーションによる理想的な顧客体験が提供できる可能性にある。

現在の企業と顧客との間のインタフェースは、従来からの電話応対に加え、インターネット上のウェブサイトやスマホ向けアプリケなど、多岐にわたっている。さらに、スマートスピーカーという新たなチャネルも徐々に存在感を増している。顧客から見ると、企業との接点が増えるというメリットはあるが、それよりも多数のチャネルをそれぞれ使いこなすために生じる混乱の方が大きい。この混乱を解決するために、人間にとって最も自然なコミュニケーション手段である自然言語を扱える対話AIの実現が期待されている。

上述の通り、あらゆる状況に対応可能な対話AIの実現にはまだまだ多くの技術的な課題が残っており、現在公開されているチャットボットのほとんどは実用レベルに至っていない。この現状は当然ながら本イベントの参加者も理解している。それでもなお、顧客にとっての理想的な体験を実現するために「あるべき」対話AIの設計や実現方法など、視座の高いレベルの議論が行なわれていた点が、筆者にとっては印象的であった。

具体的な議論ポイントをいくつかあげると、対話AIによる「顧客対応」から「顧客エンゲージメント」への進化、マルチチャネル対話AIによる顧客体験の全体設計、自社ブランドを対話AIで顧客に伝えるためのペルソナ設計の必要性(図4参照)などがあった。これら内容以外にも、高度な対話AIを実現するための方法や、実際に導入した企業からの知見の紹介など、議論は多岐にわたっていた。

(図4)自社ブランドのペルソナ設計の重要性について説明した講演スライド2枚。自社を象徴するキャラクター(右スライドなど)があれば、それに沿った対話AIの演出が必要。明確でない場合は、対話AIを通じて伝えたいブランドイメージを表現するペルソナを設計すべし

本イベントで議論されていた高度な対話AIを実現するためには、相当な技術の進化が必要であり、いつ世の中に出てくるかは未知数である。それでもなお、高度な対話AIだからこそ実現できる理想的な顧客エンゲージメントを前向きに模索している姿勢は、この領域における研究を進めている筆者にとって大きな刺激となった。

要素技術ではなくビジネスのコアとしてのAI

以上、「AI World…」への参加を通じて筆者が感じた2つのキーメッセージと、本イベントにおける主な話題のひとつとして、対話AIの将来に向けて行なわれた議論を紹介した。

「人工知能」をビジネスの現場で導入する際には、乗り越えなければならない技術的な課題はまだ多く残っている。そのため、確実にAI導入効果が出ることを目指すのであれば、技術の成熟を待つ判断をするのが経営者にとっては賢明に思える。この傾向は米国といえどもまだ多数派である。人工知能のビジネスでの利用がキャズム越えしていないという調査結果はその証左のひとつである。

しかし、今回の「AI World…」への参加を通じ、筆者としては米国におけるAI活用への意識が高まっていることを強く感じた。前回の「AI World…」では現場におけるAI活用の始め方に関する技術志向の議論が多かったのに対し、今回は企業の経営層を含めた意識改革にまで議論のレベルが上がっていたからである。

経営トップが人工知能の活用に大きく舵を切る判断をすれば、一気に成果を出すのが米国の企業の特長であり、強みでもある。日本企業のAIへの取組が、未だに現場の担当者やAIに興味をもつエンジニアなどの「ギーク」任せなのだとしたら、米国企業に対し、さらに周回遅れになる危険性がある。日本においても、AIを自社のビジネスを変革するための強力な武器としていかに活用するのか、本格的に考えるべきタイミングにきているのではないだろうか。

アスキーエキスパート筆者紹介─帆足啓一郎(ほあしけいいちろう)

1997年早稲田大学大学院修了。同年国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社。以来、音楽・画像・動画などマルチメディアコンテンツ検索の研究に従事。2011年、KDDI研究所のシリコンバレー拠点を立ち上げるため渡米し、現地スタートアップとの協業を推進。現在は株式会社KDDI総合研究所・知能メディアグループ・グループリーダーとして、自然言語解析技術を中心とした研究開発を進めるとともに、研究シーズを活用した新規事業創出に取り組んでいる。電子情報通信学会、情報処理学会、ACM各会員。経済産業省「始動Next Innovator 2015」選抜メンバー。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります