第182回

生成AI時代の非知的生産の技術(2)CURSORを知的文具に

「めちゃめちゃ文章を書くのが楽になった」―― AIと共に書く時代

2025年04月07日 11時30分更新

やっぱり、「CURSOR」を使わないのは損だ

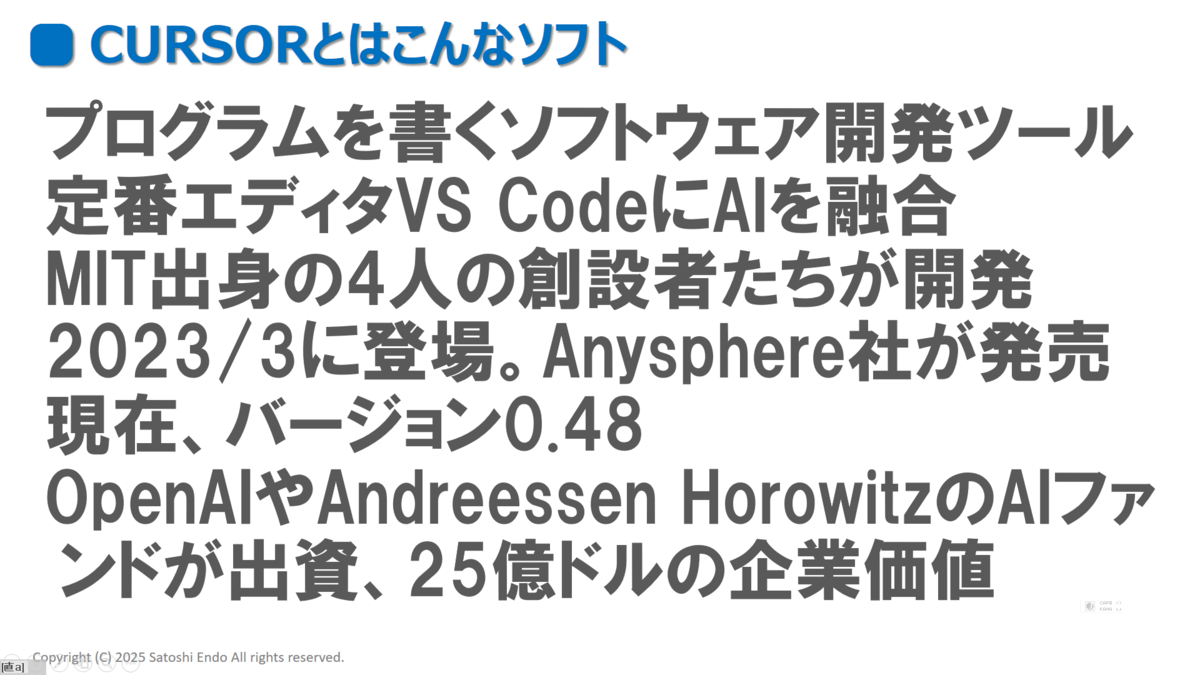

1ヵ月ほど前に「いま文章を書くのに「CURSOR」を使わないのは損だ」という記事を書いた。CURSORは、プログラムを書くためのコードエディタだが、それを日本語の文章を書くために活用しようというのが、その記事と今回の原稿のテーマである。

つまり、この原稿は前回の記事のアップデート版であり続編でもあるが、はじめて読む方にもわかるように書いている。執筆のきっかけは、「あの記事を読んでCURSORを使いはじめました」と何人かの知人から声をかけられたことだ。そして、

「めちゃめちゃ文章を書くのが楽になった」

という声をいくつも聞いたからだ。また、JEPA(日本電子出版協会)でCURSORのセミナーをやらせてもらうことになった。4月4日にオンラインで開催された「遠藤諭氏『AIと共に書く』 CURSOR入門」である。

そこで、セミナーのために用意したスライドを何枚か引用しながら「AIと共に書く」という体験がどんなものになるのかを紹介したいと思う。CURSORの最大の特徴は、エディタにAIを融合したことなのだ。

このスライドは、セミナーの冒頭で使用したもので、CURSORの基本情報を説明している。スライドに記載されている25億ドルという数字は、2025年1月22日付けの『The New York Times』の報道によるものだ。この評価額が示すのは、CURSORが「AIを活用した新分野を切り開き、それをリードしている」という市場からの高い評価である。

CURSORに関するニュースは日本でも報じられている。4月2日、「カカクコムが全エンジニアへCURSORを導入」というものである。同社の発表によれば、「プログラム開発だけでなく、日々のタスク管理、仕様書や議事録の作成・整理などにもAIを活用し、業務効率を大幅に向上させる」という。「エンジニア以外にも、プロダクトマネージャーやデザイナーなどへの展開も視野に入れている」ともある。

これは、まさに私が伝えたかったことに通ずる取り組みといえる。「CURSORはプログラミング以外の用途でも活用できる」という認識が広がりつつある。では具体的に、CURSORを文章作成や編集に使うとどのようなことができるのか、そしてどのような効果が得られるのか?

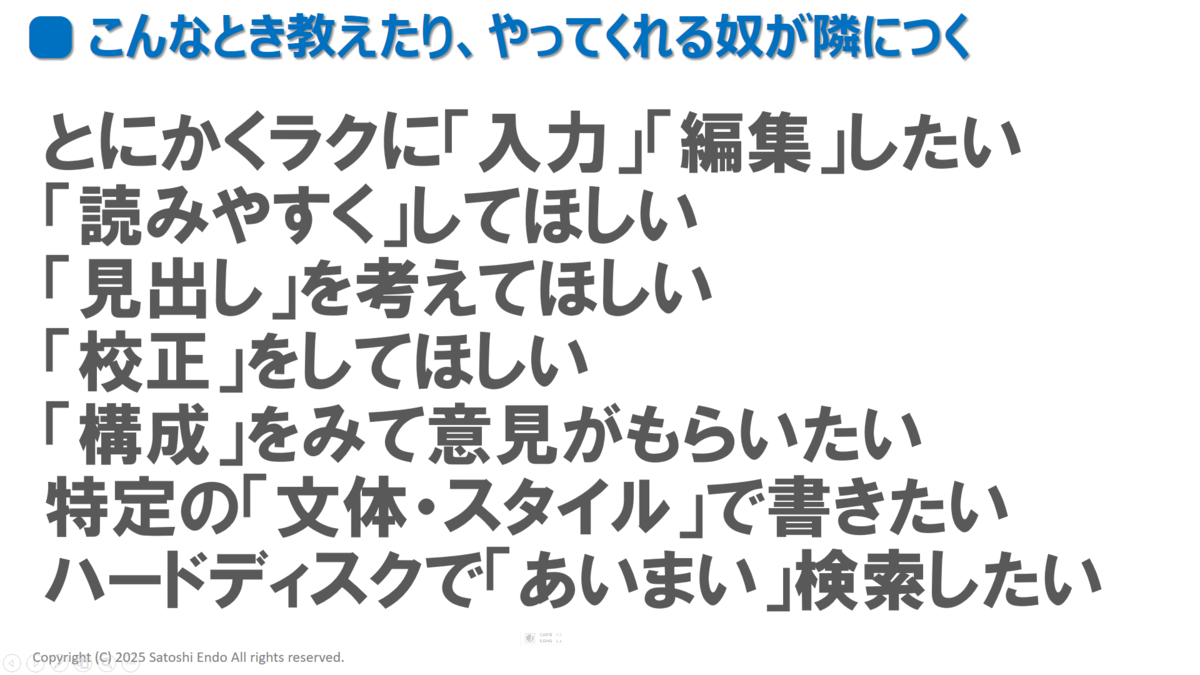

1つ1つ説明するのは省略するが、要するに文章を書いたり編集したりするときに行う、ほぼあらゆる場面でCURSORは、我々を助けてくれるといってよい。

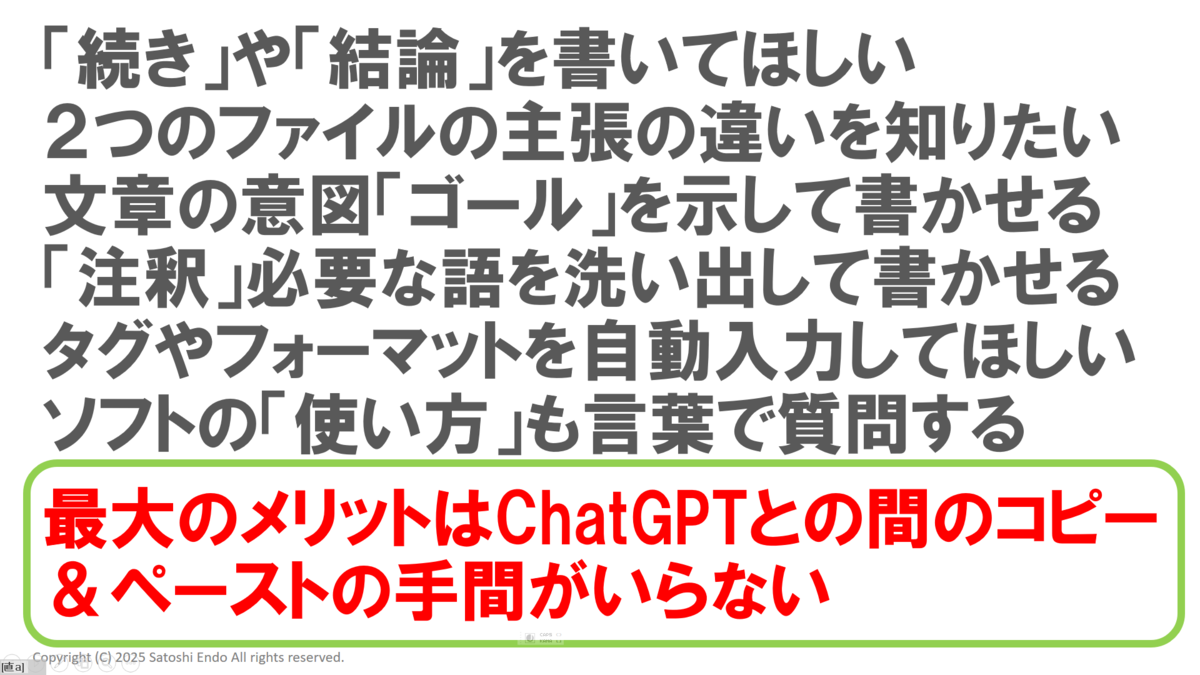

実のところ、CURSORのAI能力は、ClaudeやGPT-4といったLLM(大規模言語モデル)を呼び出しているだけである。つまり、基本的な使い方に関してはChatGPTでもできることが少なくない。しかし、それがCURSORというエディタの中で直接できてしまうため、最後に「最大のメリットはChatGPTとの間のコピー&ペーストの手間がいらない」と書いた。

しかし、これは非常に控えめな表現である。エディタとAIが一体となったことで、CURSORは、ちょっと驚くパフォーマンスを発揮する。このような融合は、これから登場するであろう多くのAI活用アプリケーションのヒントにもなるはずである。

ワードやサクラエディタにできてCURSORにできないこと

CURSORを試す前に知っておきたいことがいくつかある。その中でも特に重要なのが料金プランだろう。CURSORには無料版と有料版があり、有料版は月額30ドルとなっている。日常的に使用する場合は、有料版の利用を前提に考えたほうがよいと思う。なお、OpenAIのAPIキーを持っている人は、それを使用することもできるし、上限を設定した従量課金制のプランも用意されている。

CURSORはセキュリティの重視をうたっており、その詳細は公式サイトのセキュリティページで確認できる。本質的な問題ではないが、大規模言語モデルの利用は外部へのアクセスであるし意味検索のためのデータベース(Codebase)のインデックス部分に関してはサーバー側に作られる。料金やセキュリティについては、契約前に必ず確認することをお勧めする。

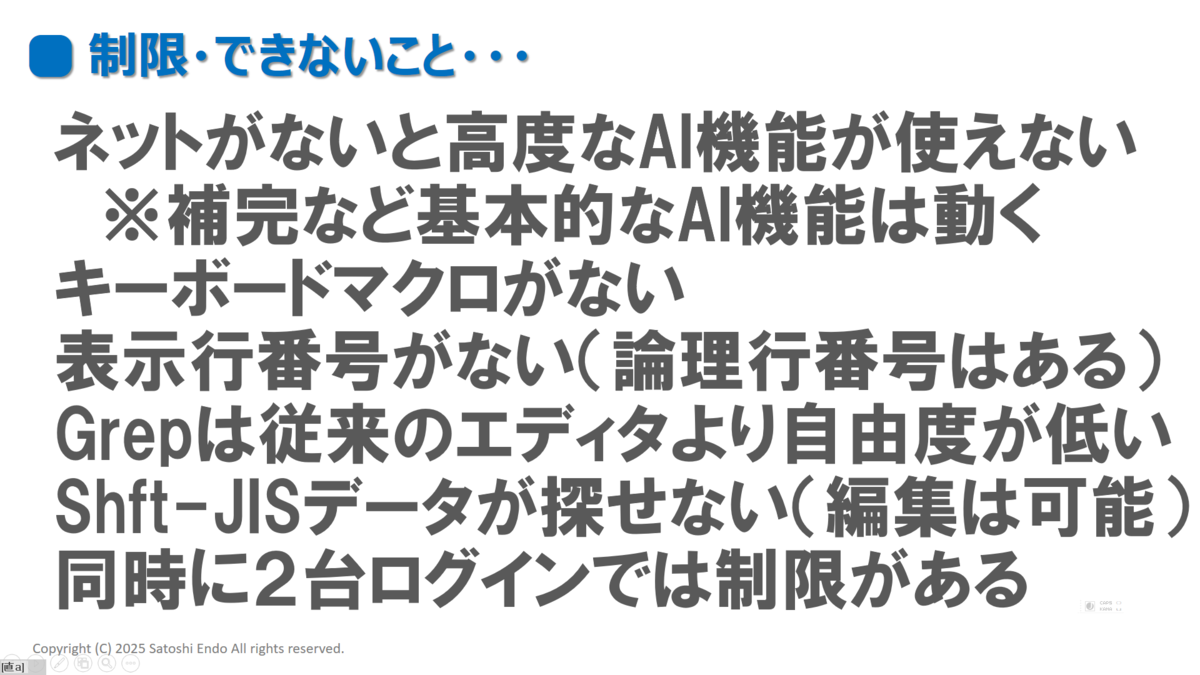

CURSORには、ワープロや従来型のエディタで当たり前のように使える機能のうち、使えないものがいくつかある。「キーボードマクロ」や「表示行番号の表示」などの機能が使えないことは、多くのユーザーにとって意外に感じられるかもしれない。

しかし、キーボードマクロについては、現在はほとんど必要性を感じていない。なぜなら、このあとで説明する「テキスト補完」の機能によって、キーボードマクロでやるようなことは、CURSORでは、AIがやってくれるからだ。なお、「表示行番号」に関しては、苦肉の策として「拡張機能」(Extension)を自作してしまった。

CURSORの基本的な画面構成

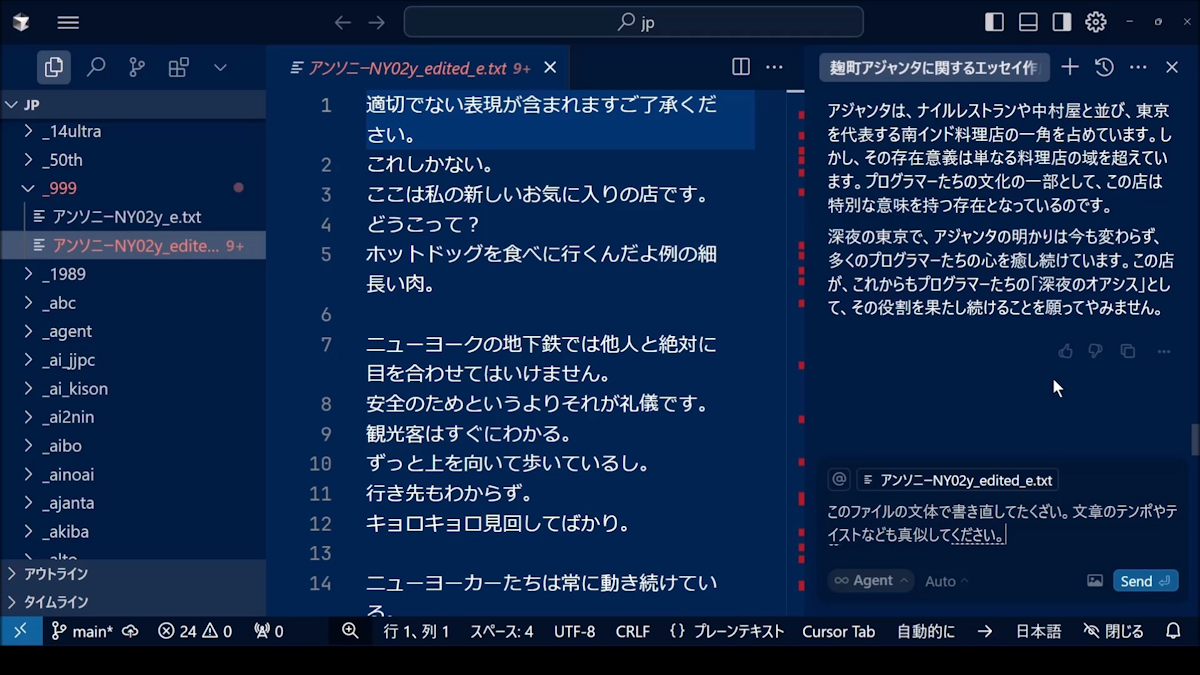

それでは、CURSORの基本的な画面構成から見ていくことにしよう。

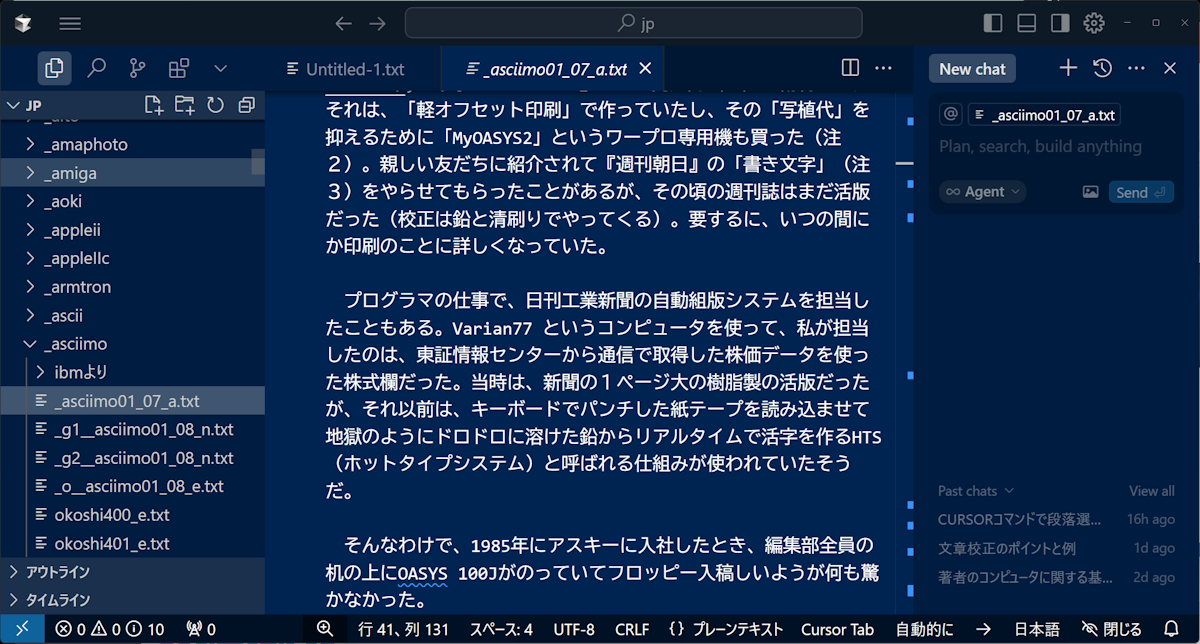

CURSORの画面は、大きく3つの部分に分かれている。中央にあるのがメインのエディタで、ここでテキストの入力や編集を行う。左側のペインは「プライマリサイドバー」と呼ばれるもので、この状態ではファイルやフォルダの一覧が表示されている。右側には「AIペイン」があり、ここでAIとチャットができる。なお、これらに加えてプログラミング用のターミナルも用意されている。

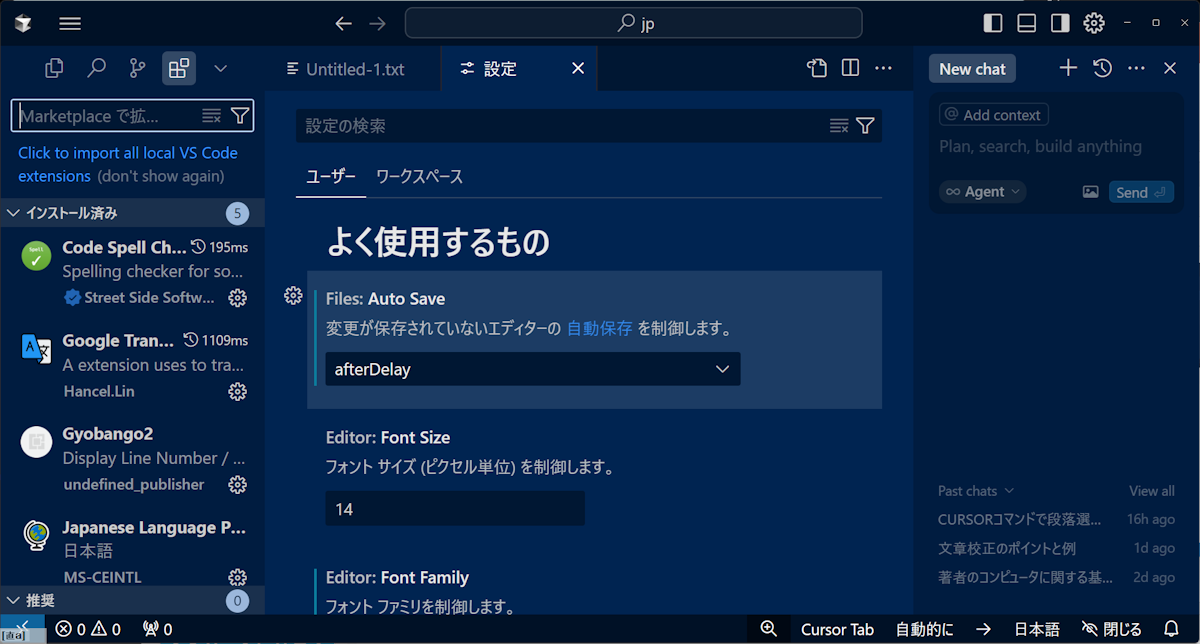

左のペインは、検索機能や拡張機能のインストールなどに切り替えることができる。この状態では、現在インストールされている拡張機能の一覧が表示されている。中央のエディタ部分は、Ctrl-,キーを押すことでセッティング画面に切り替えられる。また、これらのペインは画面右上のボタンで表示・非表示を切り替えたり、マウスでドラッグして幅を調整したりすることができる。

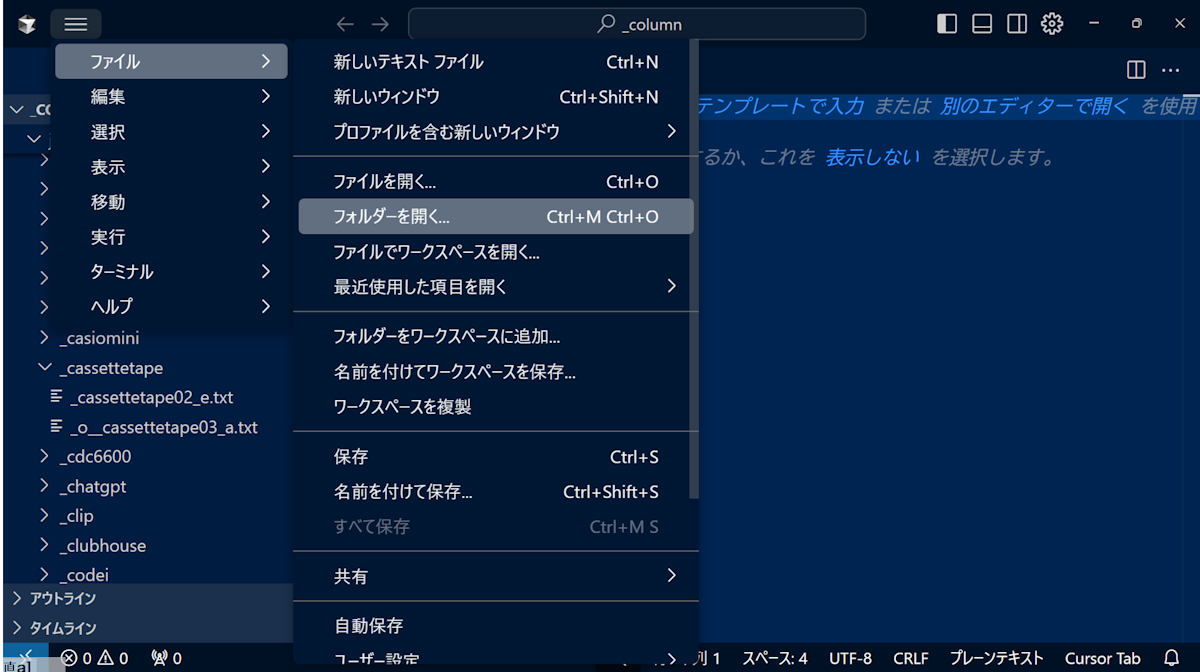

画面上部には、左からハンバーガーボタン、中央の検索窓、右側には設定ボタンがある。ハンバーガーボタンからは「ファイル」「編集」などの一般的なメニューを選択できる。中央の検索窓ではコマンド操作や検索が可能だ。右の歯車アイコンからはCURSORの設定画面を開くことができ、使用する言語モデルやプロンプトのルールなどを設定できる。画面最下部には、エディタの状態を表示するステータスバーがある。

正直なところ、普段ワープロソフトを使っている人にとっては、少し複雑な画面構成に見えるかもしれない。

AIアシスタントとしてのテキスト補完

CURSORのAI機能は、大きく3種類ある。1つ目はエディタ上で使える「テキスト補完」、2つ目は「インラインチャット」(「プロンプトバー」とも呼ばれる)、そして3つ目は画面右側のAIペインで行う「チャット」である。

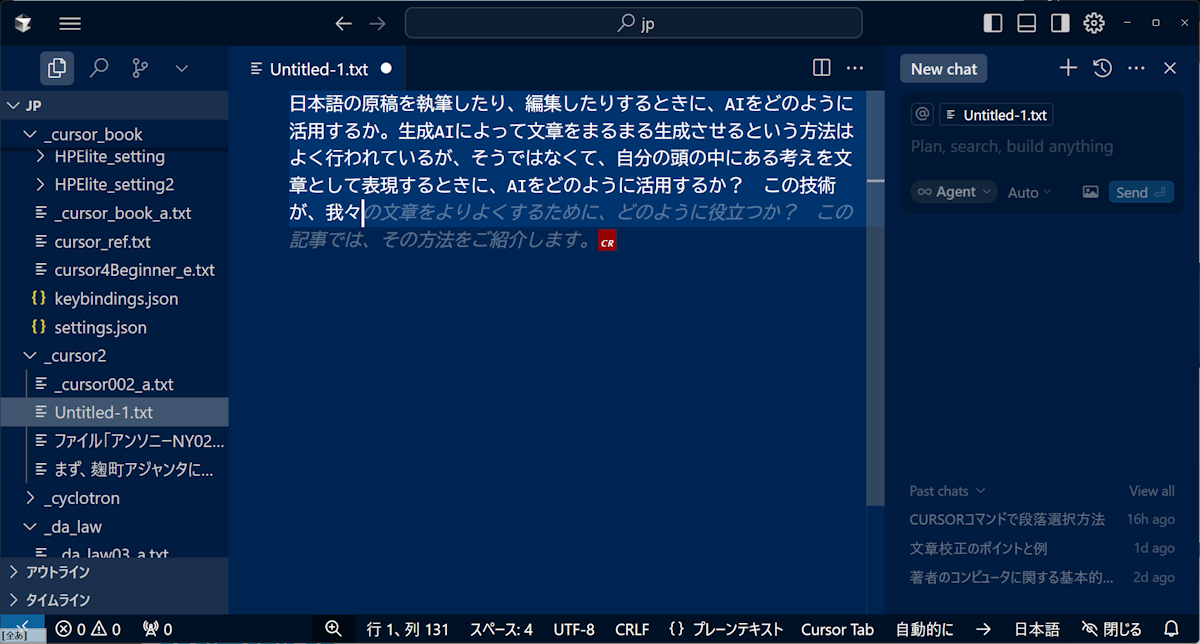

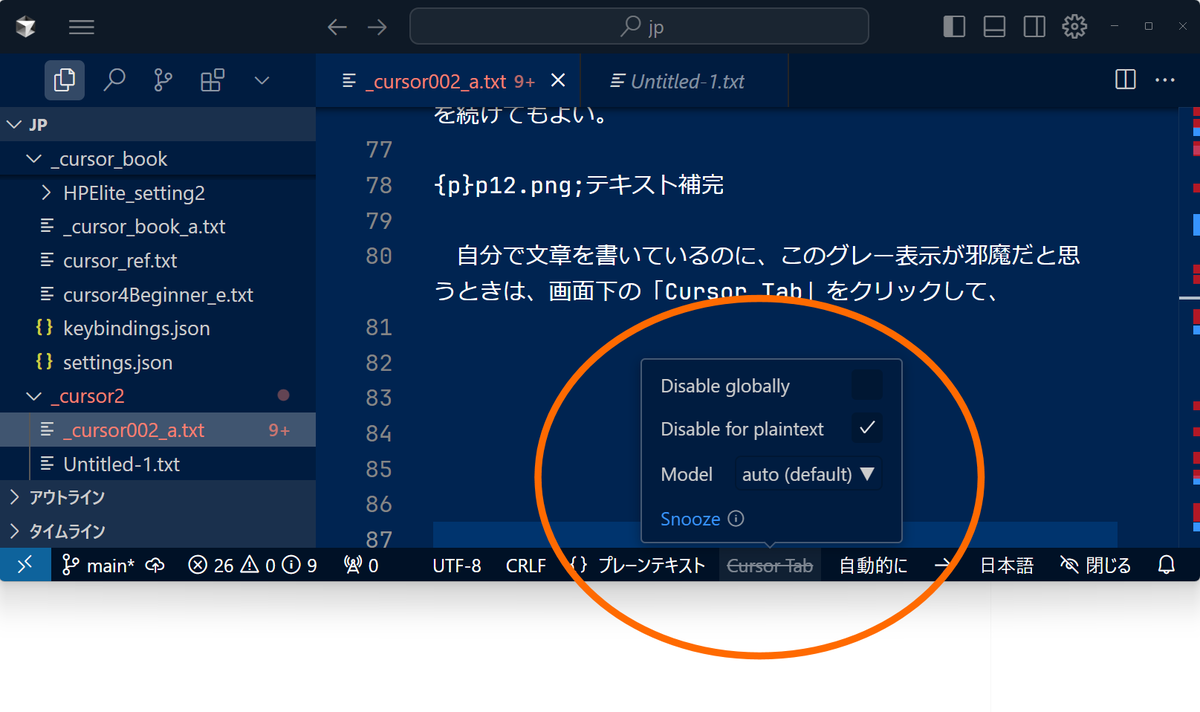

まず特に便利なのが「テキスト補完」機能である。エディタ上で文章を入力していくと、AIが続きの文章を予測してグレーの文字で表示してくれる。この候補は、Tabキーを押せば採用できるし、無視して自分の文章を書き進めることもできる。写真の例では、AIの予測がやや完璧すぎるように見えるかもしれないが、実際に使ってみると、自然にTabキーを押して採用していることもある。

このグレー表示が邪魔に感じられる場合は、画面下部にある「Cursor Tab」をクリックし、「Disable for plaintext」にチェックを入れることで無効化できる。

CURSORには、インテリセンスと呼ばれるもう1つの補完機能がある。これは、候補の先頭に「abc」と表示され、カーソルキーで上下して選択できる。プログラミングやビジネス文書など、定型文を多用する場合に便利な機能である。私の場合は、普段この機能をオフにして使用している。

一方、テキスト補完は常にオンにしておくことをお勧めする。なぜなら、単に文章の続きを予測して候補を表示するだけでなく、文章の編集作業そのものを手助けしてくれるアシスタントのような存在でもあるからである。先ほど述べたように、キーボードマクロが不要と感じるのも、このテキスト補完機能のおかげなのだ。

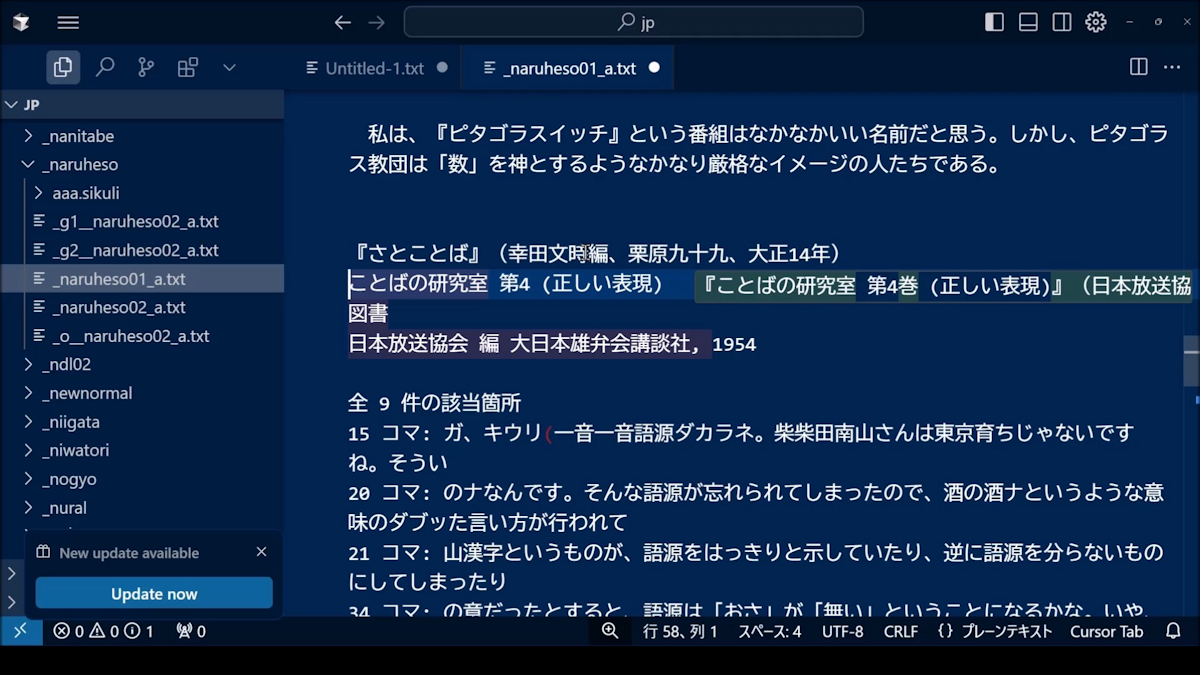

たとえば、次の画面は、国立国会図書館デジタルコレクションで検索した結果をエディタに貼り付け、箇条書きにまとめようとしているところである。このような資料整理の作業は、編集者にとって日常的な仕事の一つである。

いま、1冊目の「さとことば」という本を『書名』(著者名、出版社名、発行年)という形式に編集した。そのあと、2冊目の「ことばの研究室 第4(正しい表現)」という部分にカーソルを移動させたところだ。すると、すぐにテキスト補完が右側に表示された。『ことばの研究室第4巻(正しい表現)』(日本放送協会、大日本雄弁会講談社、1954)というのが補完候補である。

1冊目でやった形式を見て、AIが自動的に編集してくれることがわかる。人間が手作業でやると、『』を入力し、カーソルを動かし、DELキーを押し、「、」を入力するなど、手間のかかる作業になったところだ。

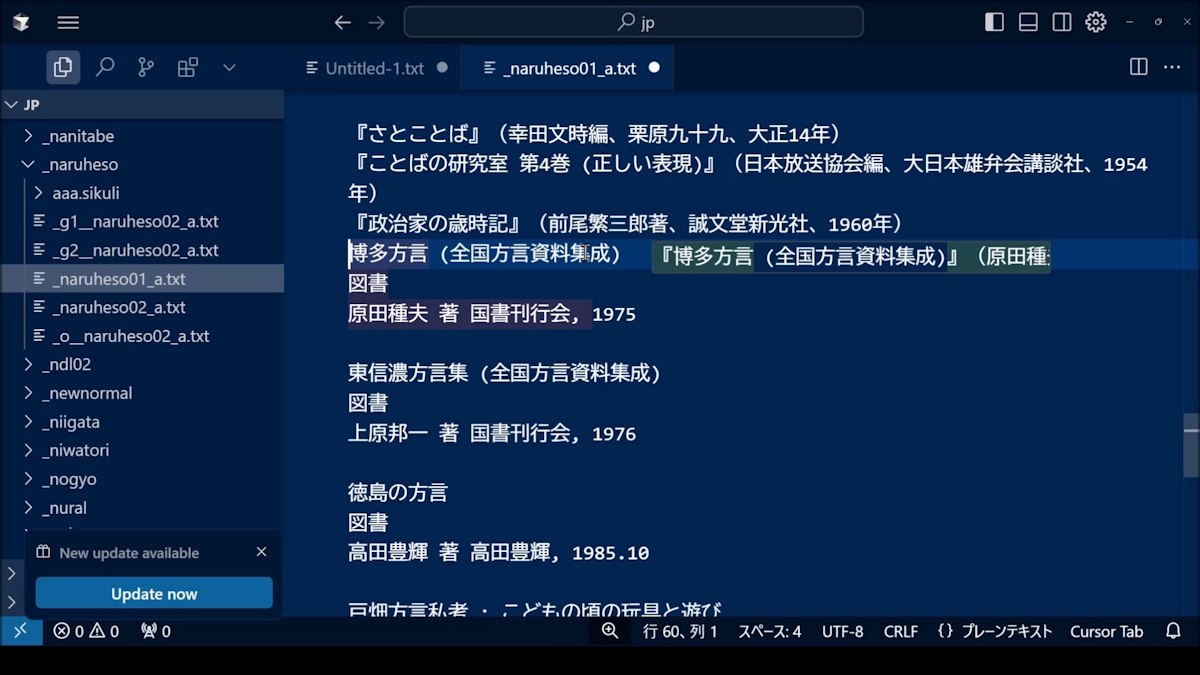

カーソルを移動して不要な行を削除しながら進めていくと、3冊目、4冊目もTabキーを押すだけで自動的に編集されていく。まるで手品のようだ。手作業と比べると、少なく見積もっても10倍、20倍以上の効率である。実際の動きを見たい人は、次の動画を参考にしてほしい。

ここまで説明してきた「テキスト補完」は、プログラミングの世界では「コード補完」と呼ばれている機能である。この機能は、エンジニアでない人にとっても役立つ。たとえば、HTMLや入稿用のCMSのタグを入力する必要がある場合、次々とタグが自動的に作られていくため、大いに威力を発揮するだろう。

過去原稿や資料を横断した「意味検索」と「文体模写」

CURSORでは、「プロジェクト」という単位で原稿を管理する。たとえば「ASCII.jpの連載」や「ZEN大学のインタビュー記事」など、同じ系列の原稿を1つのフォルダにまとめて、それをプロジェクトとして扱うのだ。

フォルダを開くのは普通のエディタと同じ操作だが、CURSORはその際に内部で「Codebase」というものを作成する。この例では、私のASCII.jpの連載原稿約180本が入ったフォルダを開いているところだ。

Codebaseとは、プロジェクト内のテキストから単語を抽出し、それらの関連性を数値化したデータベースのことである。単語同士の意味的な近さを計算できるため、「意味検索」という便利な機能を実現している。たとえば、画面右の「AIペイン」に「料理について書かれた部分」といったあいまいな言葉を入力すると、その内容に関連する原稿を探し出すことができる。

それには、まずAIペインの使い方について知っておいたほうがよい。まず、《チャットの対象範囲》を明確にしておくことがいちばん大切である。

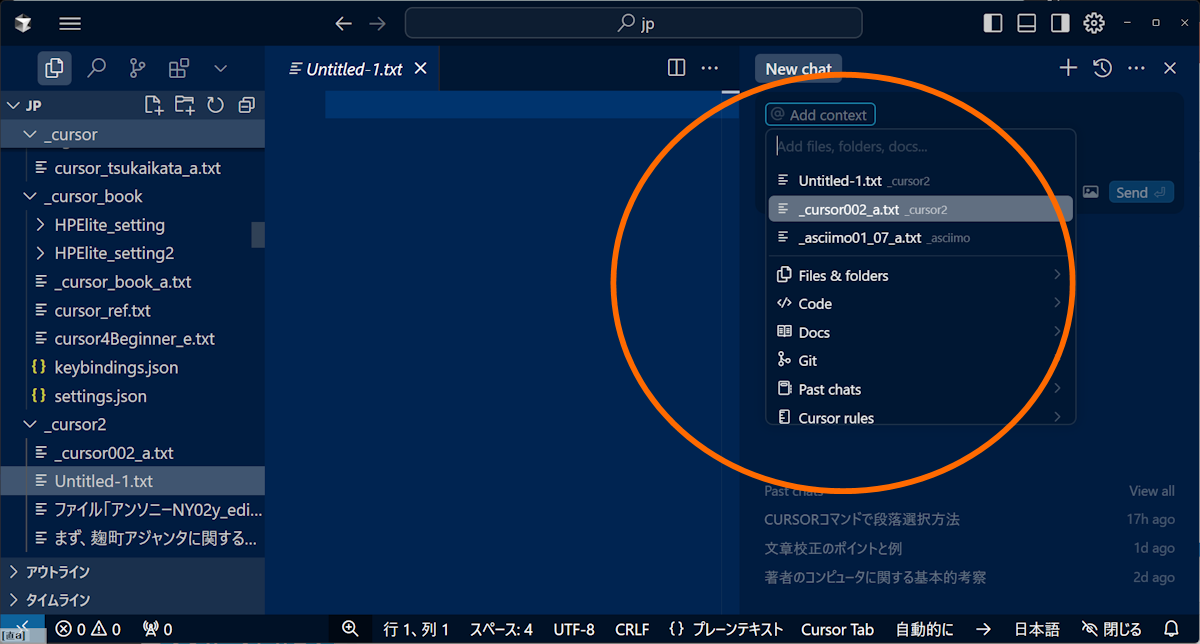

AIペインは、Ctrl-Lキーを押すか画面右上のボタンをクリックして開く。チャットの入力欄の上部には「@ Add content」かファイル名が表示されている。「@」をクリックすると、チャットで扱いたいファイルを選択できる。

特定のファイルを対象としたくない場合は、ファイル名の横の四本線をクリックし、「@ Add content」に戻す。

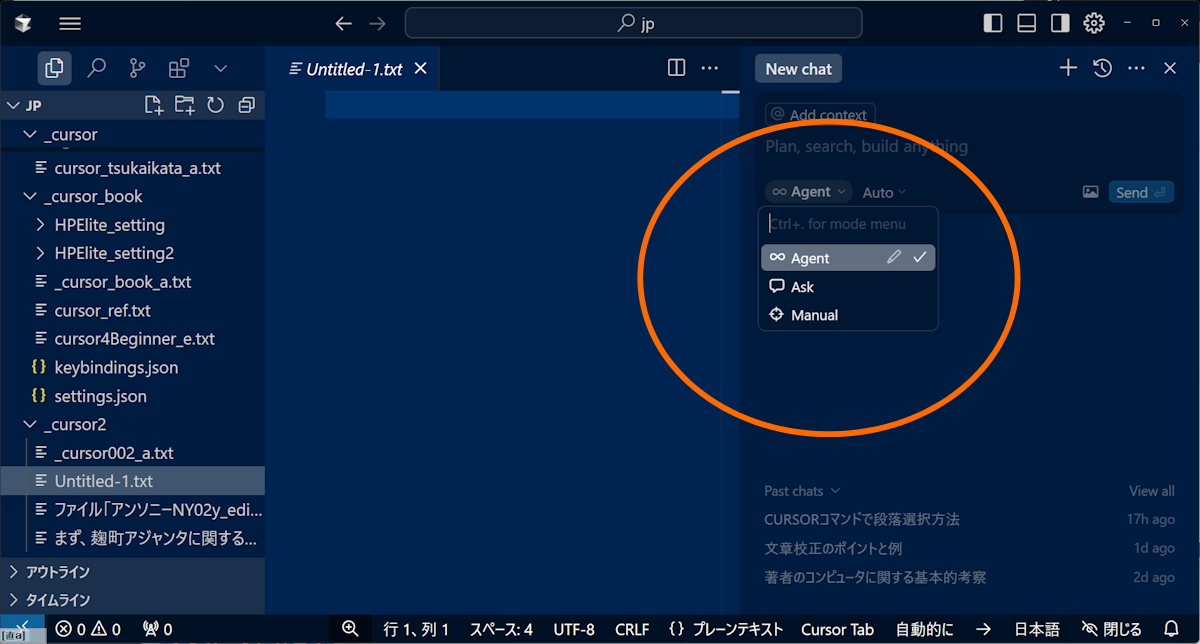

チャットには「Ask」「Agent」「Manual」という3つのモードがある。「Ask」は、文章の評価や改善点を求めるといった基本的なAIとのやりとりに使う。「Manual」は、使用する言語モデルの選択やThinkingの設定ができる。

意味検索を行う場合は、「@ Add content」(ファイルなどを指定していない状態)で「Agent」モードを選択する。

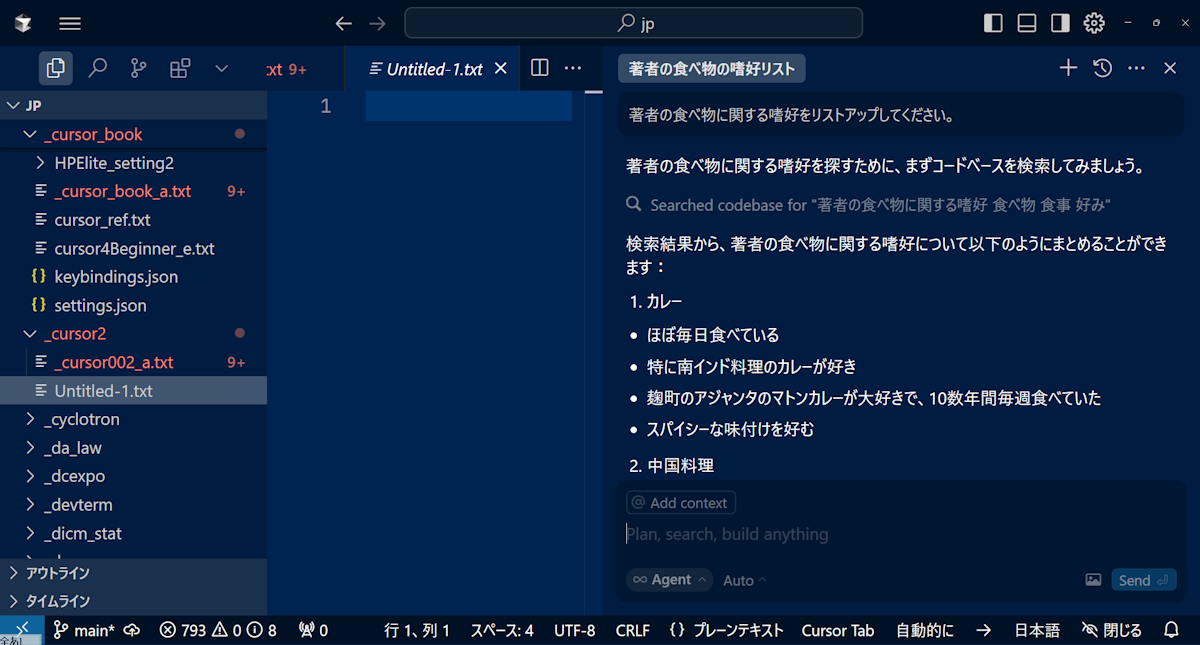

これでいまの場合、私のASCII.JPでの180本の原稿からできたCodebaseをもとに、意味検索ができる状態となった。「著者の食べ物に関する嗜好をリストアップしてください」と大ざっぱな質問をすると、「Searched codebase for "著者の食べ物に関する嗜好 食べ物 食事 好み"」というコマンドが実行されたことが分かる。そして、結果が出てくる。

「カレー」については、「ほぼ毎日食べている」「とくに南インド料理のカレーが好き」「麹町のアジャンタのマトンカレーが大好きで、10数年間毎週食べていた」など、かなり的確な答えが表示された。続く「中国料理」などの結果も同様に適切なものとなっている。

これを可能にしているのは、生成AIの世界では「エンベディング」や「RAG」といった分野の技術である。これに関しては、私は、2023年7月頃にllamaindexというライブラリとOpenAIのAPIを組み合わせて遊んでいた。「ChatGPTに接続して魯山人に「お茶漬け」について教えてもらう」を参照。

2年前と異なり、今ではChatGPTでもファイルをアップロードすれば同様のことができるようになった。しかし、180本もの過去原稿をすべてアップロードするのは手間がかかる。かつて自分でプログラムを組んでやっていた作業が、今では執筆環境の中で自然に、ほぼ無意識にできるようになったのは素晴らしい。

「AIペイン」では、ChatGPTのように自由にプロンプトを与えることができ、「@」から対象とするリソース(ファイルだけでなくWebページなども指定可能=メンションとも呼ばれる)を指定できる。私は編集中のテキストに対して「注釈が必要な単語を洗い出し、その注釈を書いて適切な節の最後に入れて」といった使い方もしている。これもChatGPTで同様のことは可能だが、カット&ペーストの手間が省ける点が大きな利点である。

文章を書くこととなると「文体」を気にする人も多いだろう。リソースを指定することで、「文体模写」とでも呼ぶべき、特定の文章のスタイルを模倣した書き換えも簡単にできる。

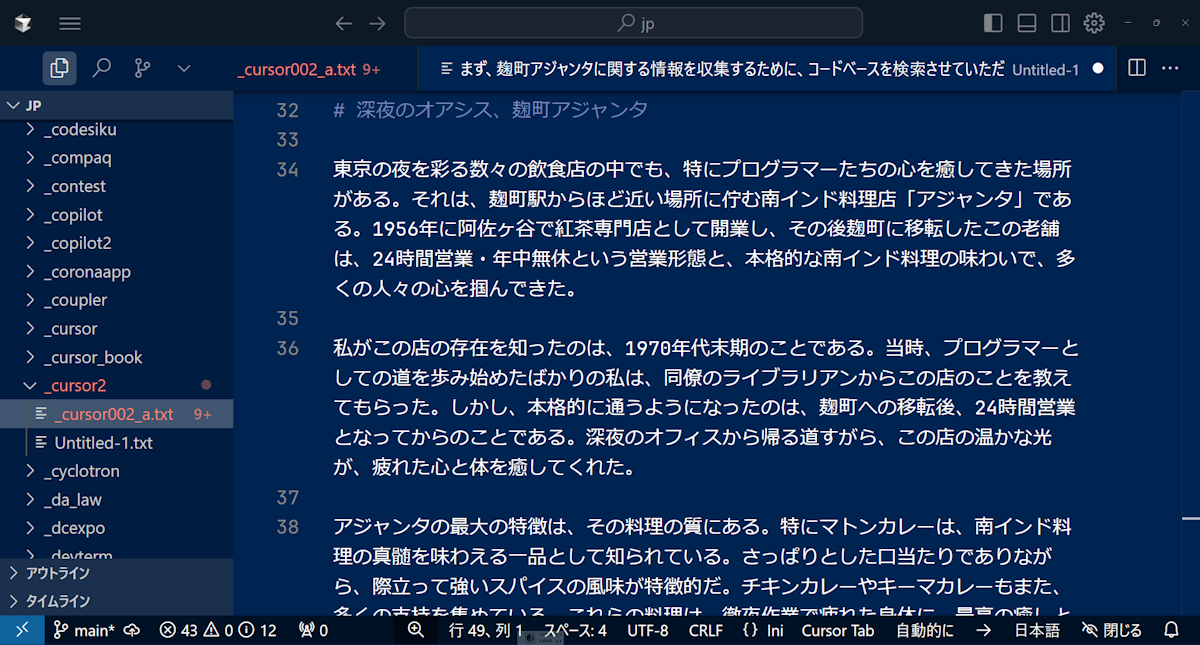

まず、前段階としてCodebaseをもとに「麹町アジャンタ」についてのエッセイを生成してみる。その結果が次の画面である。

このように単純な文章生成であっても、自分の過去原稿をもとに生成された文章は、Webからの学習データだけを使ったChatGPTの文章とは、かなり異なる読み心地のものとなる。

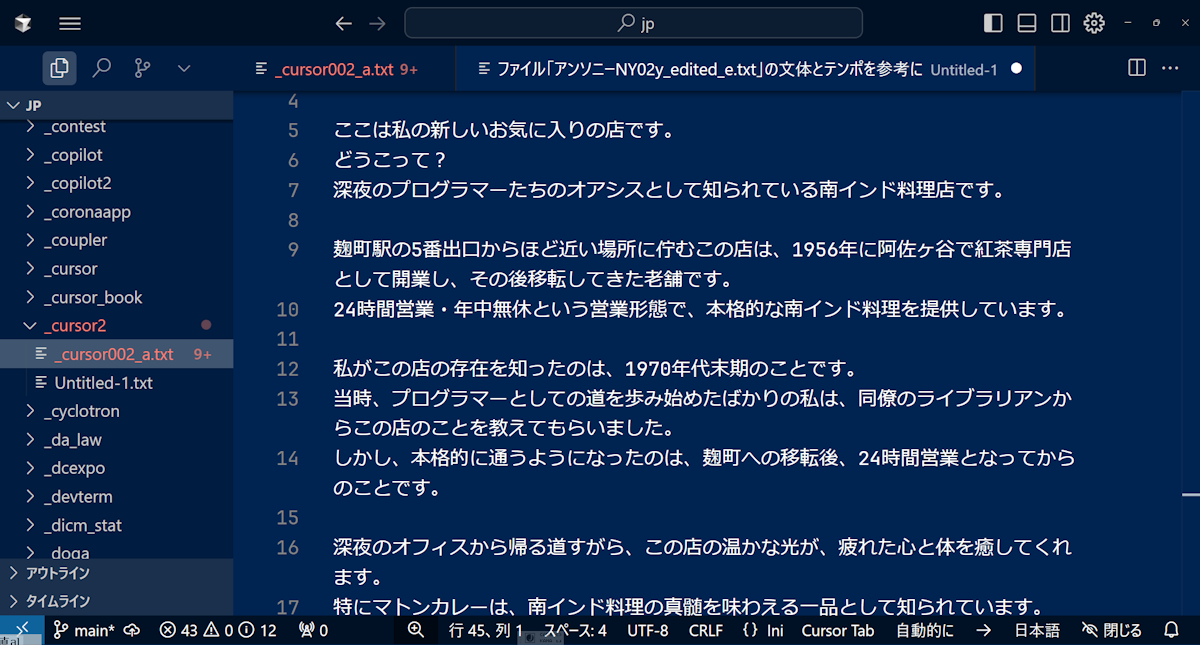

そこで次は、私が敬愛する料理人アンソニー・ボーデインのニューヨークレポートから字幕データを持ってきて、それを模写の対象として指定してみることにした。それは、次の画面のエディタ部分に表示されているものだ。

「ここは私の新しいお気に入りの店です」「どうこって?」「ホットドッグを食べに行くんだよ例の細長い肉」「ニューヨークの地下鉄では他人と絶対に目を合わせてはいけません」「安全のためというよりそれが礼儀です」といった調子で、本当に大好きな文体である。

先ほどの麹町アジャンタのエッセイに対して、このボーデインの字幕を指定して「このファイルの文体で書き直してください。文章のテンポやテイストも真似してください」というプロンプトを与える。その結果が、次の画面の文章である。

文体は、アンソニー・ボーデインらしくなっていると言えないだろうか。事実関係が元の原稿と混ざり合って少し混乱している部分はあるが、それはご愛敬というレベルである。ボーデインの真骨頂である洒脱で皮肉めいた味わいが足りないのも、元の原稿の内容が淡々としていたためだと思われる。

もう、はじめて書き下ろした原稿もこのフィルターを通して発表したくなってくる気分だ。

JEPAのセミナーでは、この「文体模写」のデモをうまくお見せできなかった(なにぶん「生」での実演である)。実際の動きについては、以下の動画で見ていただきたい。

インラインチャットにおける魔法のプロンプト

エディタの中でCtrl-Kを押すことで使える「インラインチャット」は、範囲選択と組み合わせると絶大な効果を発揮する。

たとえば、文章の一部を範囲選択して「読みやすく」とか「だ・である調に、表記はここまでのとおりで」といったプロンプトを与えることができる。「表記はこのままで」というのは「Computer」と「コンピューター」などの表記を統一するためのもので、AIに表記の統一まで一緒にやってもらえる。

私がよく使うのが、範囲選択してCtrl-Kで「見出し」をつけてもらうことだ。前回も触れたように、文章を書くときに使う脳と見出しを考えるときに使う脳が違うためである。プロンプトを工夫することで、見出しのニュアンスも調整できる。

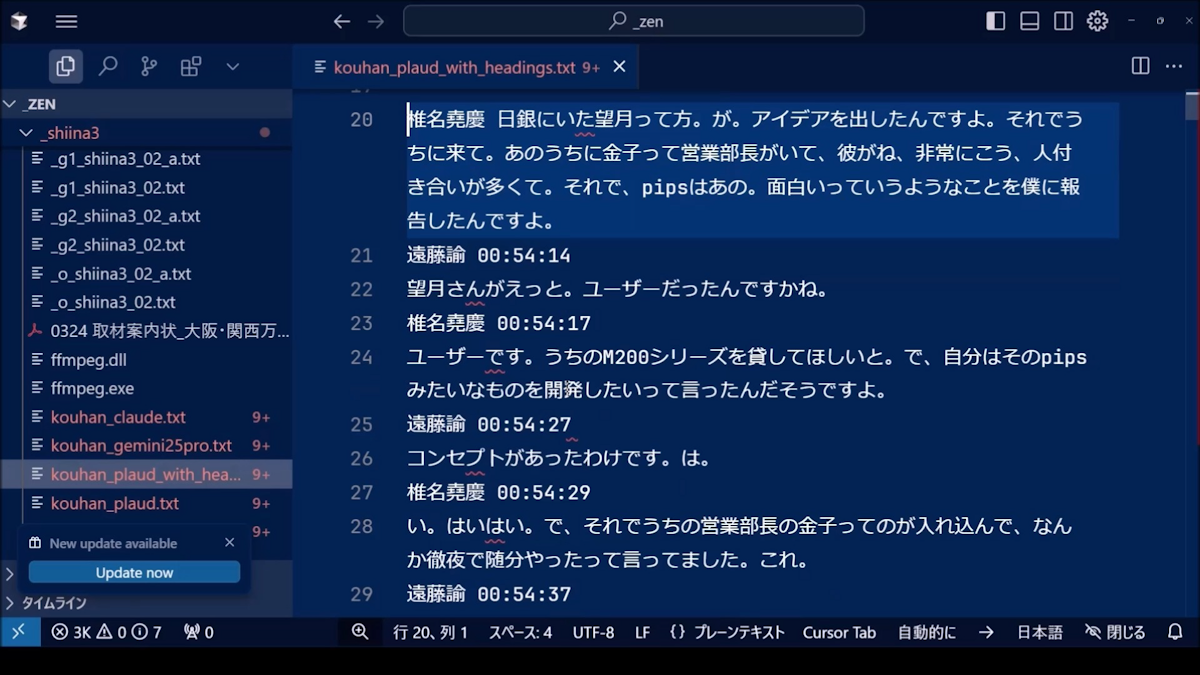

そして、私がいちばん助けられているのが、インタビューのまとめである。インタビューは元々が話し言葉なので、そのまま文章にすると読みにくい。余計な発言があったり、一瞬の勘違いがあったり、その場にいればニュアンスも含めてよく伝わったものが、文字にすると誤解を生じかねないこともある。

これを読みやすいインタビュー記事に仕上げる作業には、頭と手作業の両方を駆使するちょっとした職人仕事のようなところがある。

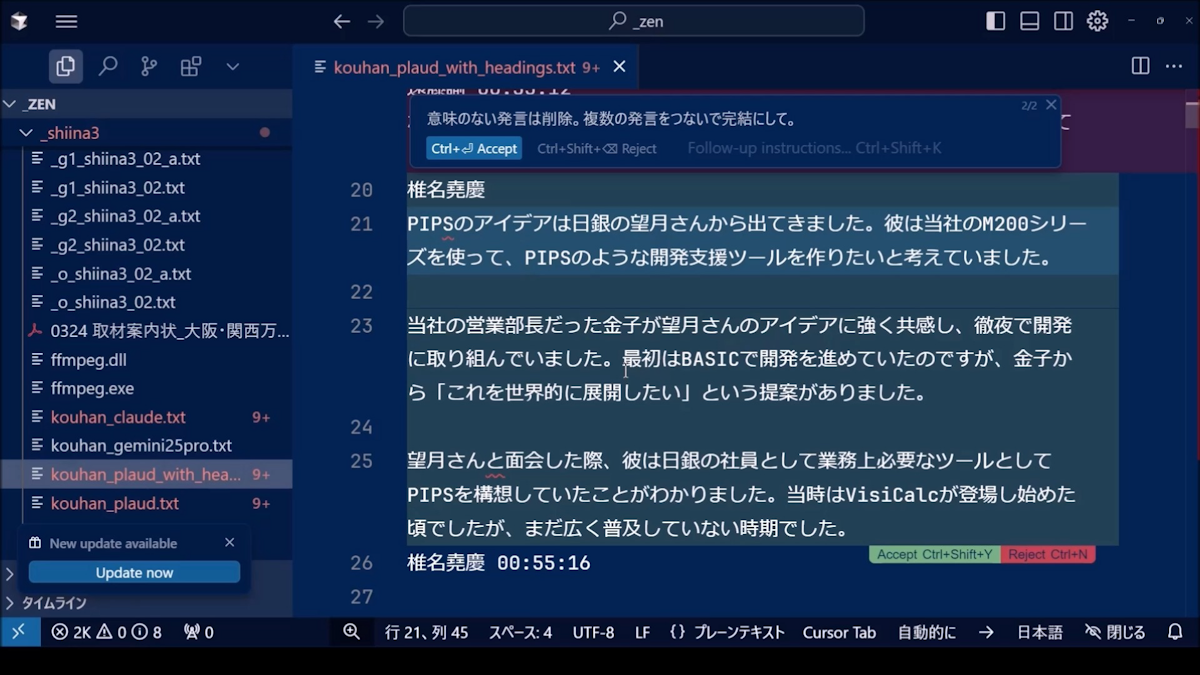

このとき私が使っているのが「意味のない発言は削除、複数の発言をつないで簡潔に」というプロンプトだ。これは本当に魔法のプロンプトと呼べるものである。AIで文字起こししたものに対して、このプロンプトを投げた結果を見ていただきたい。

同様の作業は、ChatGPTなどでも可能だが、その場合はAIの出力と元のテキストを一つ一つ比較・確認する必要がある。これは非常に手間のかかる、気の重い作業となる。

しかし、この確認作業を省くと大きな問題が生じかねない。特にインタビュー記事の場合、元が会話文であるだけに、文脈を誤解して伝えてしまう危険性が高い。インタビュー記事では何より話者の発言意図を尊重することが重要であり、一連のやりとりを丁寧に確認していく作業は避けて通れないものである。

そこで、AIの支援を受けながら、効率的かつ確実に編集作業を進めていくというのが、このアプローチなのである。

自分の考えを表現するためにAIを使い尽くす

これまでCURSORを使った私の執筆・編集の方法を紹介してきたが、実は、AIを活用した文章作成のためのソフトやサービスは、ほかにもいくつも登場してきている。

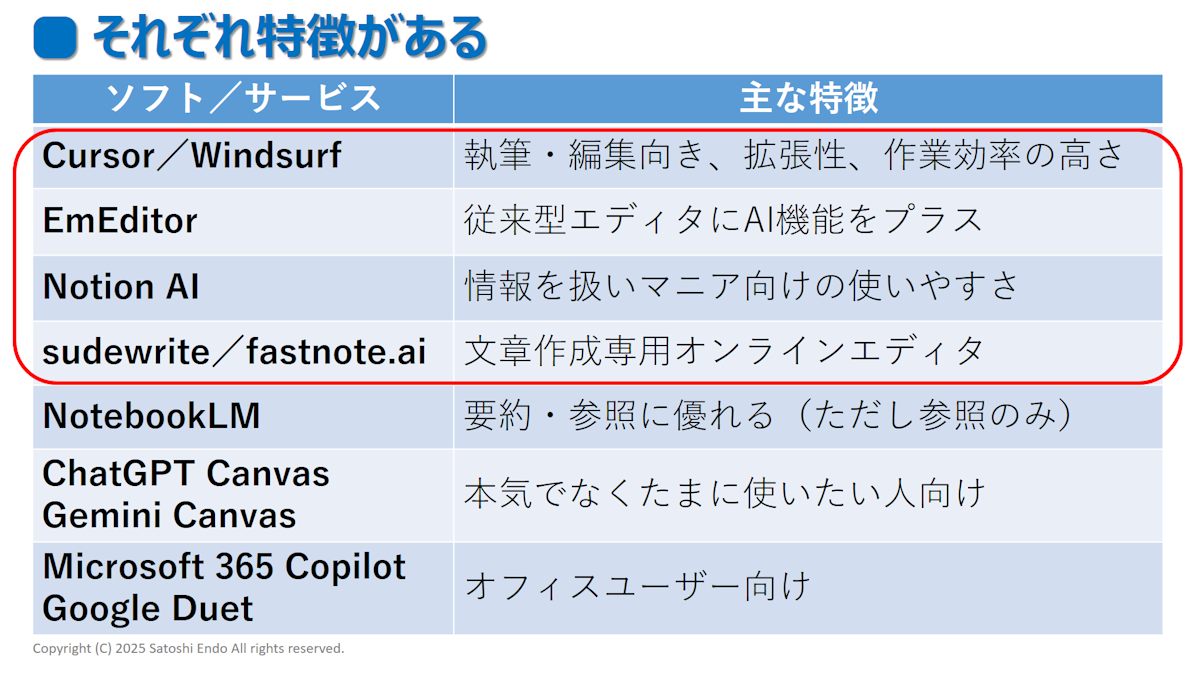

主要な執筆・編集系のAIツールは、大きく4つに分類できる。まず、CURSORのようなインストール型のツール(右上)がある。次に、クラウド上で利用できる文章の執筆系のサービス(左上)がある。さらに、ChatGPTやGeminiのCanvas機能(左下)、そしてプラットフォーマーが提供するOffice系のツール(右下)といった分類となる。

それらの特徴を簡単にまとめたのがこの表である。Windsurfというのは、CURSORのライバルとして登場してきたAIエディタである。EmEditorは、私も使っていたことのあるテキストエディターだが、最新版ではAIが組み込まれている。これ以外にも、ClineというVS CodeにAI機能を与えるソフトウェアも登場していてこのグループに加えてもよいだろう。

オンラインサービスでは、NotionのAI機能が高い評価を得ている。小説執筆にも向くSudowrite、国産のfastnote.aiなど、文章作成に特化したサービスも登場している。また、Jasper AIや国産のSAKUBUNといったマーケティングやコンテンツ制作向けの専用ツールもある。NotebookLMなど、隣接する便利なAIツールもあるのはご存じのとおりだ。

こうした中から、自分が書こうとする文章のタイプや目的によって使うツールを選べばよいわけだ。利用料金とAI機能のグレードのトレードオフなどいくつかの判断基準があるはずだ。

しかし、文章の執筆や編集を仕事にしている、プロフェッショナルということならば、CURSORは間違いなく検討してみる価値がある。インストール型なので、自分のコンピューターに保存してある過去の原稿や資料を自在に参照しながら作業を進められる。

CURSORは、多くのプログラマに支持されているVS Codeをベースにしており、ショートカットキー、画面テーマ、拡張機能など、利用者の好みに合わせて柔軟にカスタマイズできる。今回はAI機能を中心に紹介したが、使えば使うほど「人馬一体」ならぬ「人エディタ一体」といった感じになってくる。生産性の向上と利用者の負担軽減を追求してきたコードエディタの利点を、そのまま活用できる。

私たちは今、文章を「書く」という従来の行為から一歩進んで、AIと「共に創る」という新たな領域に踏み出した。CURSORのライバルたち、そしてマイクロソフトやグーグルといった大手ITプラットフォーマーの取り組みによって、この分野はさらなる発展を遂げていくだろう。そうした動向も見守りつつ、まずは実際に使ってみることである。

重要なのは、AIが生成したものをありがたく、あるいはちゃっかりいただくのではなく、あなたが自分の考えを表現するためにAIをつかい尽くすことだ。

JEPAで開催されたセミナー「遠藤諭氏『AIと共に書く』 CURSOR入門」には、文化人類学者の大川内直子さんがゲストとして参加してくれた。大川内さんは私の記事がきっかけでCURSORを使い始めたそうで、文章が書き出せない時にCURSORが助けになるなど、私とは異なる視点での感想を語ってくれた。このセミナーのようすYouTubeでアーカイブ配信されているので、興味のある方はぜひご覧いただきたい。

CURSORは、この原稿を書いている時点でようやくバージョン0.48になったばかりで、日々アップデートが重ねられている。しかし、基本的な機能についてはほぼ安定してきたとも言えるので、より踏み込んだ使い方やインストール、設定、拡張機能などについても、あらためて解説したいと思っている。

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。MITテクノロジーレビュー日本版 アドバイザー。ZEN大学 客員教授。ZEN大学 コンテンツ産業史アーカイブ研究センター研究員。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より現職。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。その錯視を利用したアニメーションフローティングペンを作っている。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。

X:@hortense667

Bluesky:https://bsky.app/profile/hortense667.bsky.social

mixi2:@hortense667

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります