FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸わう夏@NIPPON BUDOKAN 2023

福山雅治のライブがDolby Cinema映画に、ライブを超えたライブ体験

1月12日、Dolby Vision/Dolby Atmos制作のライブフィルム「FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸わう夏@NIPPON BUDOKAN 2023」の先行公開が全国のDolby Cinemaで始まった。1月19日からは4週間限定で全国の劇場で上映。

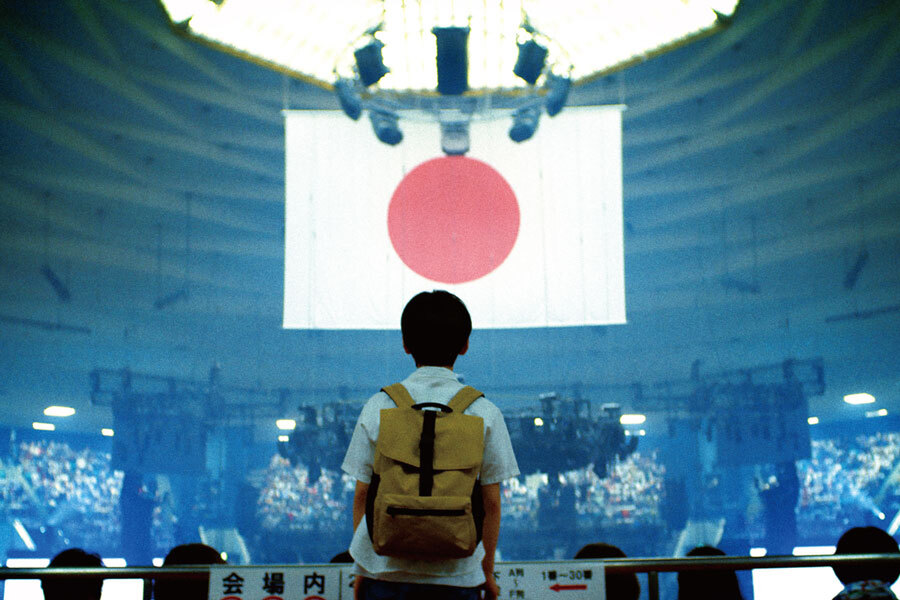

ステージを中心とした特別な空間を演出するアングルの妙

2023年8月に東京・日本武道館で実施した公演を映像化したもの。公式情報では“映画化”と表現されているが、言葉の通り、ライブの単純な再現(疑似体験)を目指したものではない。アーティストの福山雅治自身が監督を務め、現実のライブを超えた、究極のライブ体験の提供を目指した映像作品に仕上がっている。

上映に先立つ1月9日に実施された試写会でその作品に触れたが、特徴的なのはセンターステージをぐるりと観客が囲むステージ空間を生かした映像の演出、そしてこの空間に存分に没入できる音響の完成度の高さだ。

映像は、ひとりの少年がライブ会場に脚を運ぶシーンから始まる。俳優の柊木陽太が演じる少年は、福山雅治の少年時代を投影したもの。武道館のステージは40台ものカメラを使って様々なアングルで収録。日本武道館では初というアリーナに人を入れた有観客状態でのドローン撮影も実施している。会場についた少年が席に着くと、目の前に大きなステージが広がり、そのステージの光景はドローンによる主観的な映像でなめまわすようにくまなくカメラに収められる。その後に展開される映像と音響の世界は、この少年が体験したライブであると同時に、ステージの中心で演じる福山雅治が観客とともに感じている世界そのものなのだ。

左右だけでなく天井からも降り注ぐような歓声と手拍子。ステージ上でパフォーマンスする福山雅治の姿は、あるときはステージの正面だけでなく無数のリストバンドの輝きが揺らめく観客席を背に浮かび上がり、また別のタイミングではステージ上を回り込むドローンによる今までにないダイナミックなアングルでとらえられる。熱唱する福山雅治のアップと独特な空間性の交錯。最初はその把握に少し戸惑うが、時間が進むにつれて没入感が高まり、演者と観客という区切られた関係性ではなく、すべてがライブの一部になったかのような一体感や充足感へと変わっていく。一般的なライブ収録にはない迫力があった。

現実のライブ映像の途中に、実写映像もインサートされ、ステージの中心に立って演じるアーティスト自身の主観や心象なども表現する内容となっている。映像表現は福山雅治氏のリクエストにより、フィルムライクな粒状感がある仕上げ。ステージ上でパフォーマンスする自身にフォーカスしつつ、照明の見せ方、青色の見え方、濃度などにも工夫。コントラスト比と豊かな色彩表現に、Dolby Visionの持つ力が存分に発揮されているほか、ライブのシーンとそこに挿入されるイメージ映像はそれぞれの雰囲気が異なっているのもこだわっているポイントだという。リアルを収めた映像ではあるが、見たままとは異なる、雰囲気を感じさせる映像でもある。

こうした目の満足に加えて、音への満足感もある。何より福山雅治の太く芯の通った声がいい。そして、抜け感と見通しがいい高域は空間の雰囲気を良く伝える。特にバラードでは繊細で解像感の高い緻密な音を感じることができた。

没入感あるライブの表現に欠かせない音響だが、福山監督自身が体験する歓声を含む、脳内にある理想のライブの音を再現するため、Dolby Atmosによる最先端の表現と工夫が多数盛り込まれている。この音響はこれまでも福山雅治のライブ作品を多数手掛けてきたミキサーズラボ・三浦瑞生氏によるステレオミックスを軸に、ソナの染谷和孝氏、ヒューマックスシネマの嶋田美穂氏を加えた3名の人物が中心となり、Dolby Atmosならではのミックスとして仕上げたものになっているという。公開に先立ち、1月8日に開催された試写会では3名のトーク形式で制作の裏側が紹介された。

これまでのライブ収録ではあり得ない規模の作業に

Dolby Atmosミックスの制作では実に127個のオブジェクトをリスナーを中心とした半球状の空間に自在に配置できる。染谷氏は「柔軟な対応ができるチームが必要」と語り、「チームワークがキーとなったプロジェクトだった」と振り返る。

三浦氏は、ステレオミックスの仕込みの前に福山監督と打ち合わせた際には、普段のライブよりも「オーディエンス(歓声)を上げ目にして観客の声を聞かせたい」という要望のほか、「センターステージに立った際に感じる天井から歓声が降ってくる感覚を表現したい」という意図を伝えられたという。この時点ではまだ明確にコンセプトが固まっていたわけではなかったが、ミックスの仕込み後にスタジオでチェックする過程では、福山監督自身のイメージも固まっており、「通常のライブミックスではやらない試みなども交えつつ、最終的な作品に仕上げていった」と話す。

一方、染谷氏は「ステージで実際にアーティストがどのような音を聞いているのかを理解するのには時間がかかった」こと、嶋田氏は「360度ステージのライブをDolby Atmosで表現する意味は大いにあると確認していたが、オーディエンスにただ包まれる感覚より先に進んだ何かをどう表現するかについては答えがなかった」点に言及。可能性を感じつつも、各人が手探りの状態から始めた作業であったことが伝わってきた。

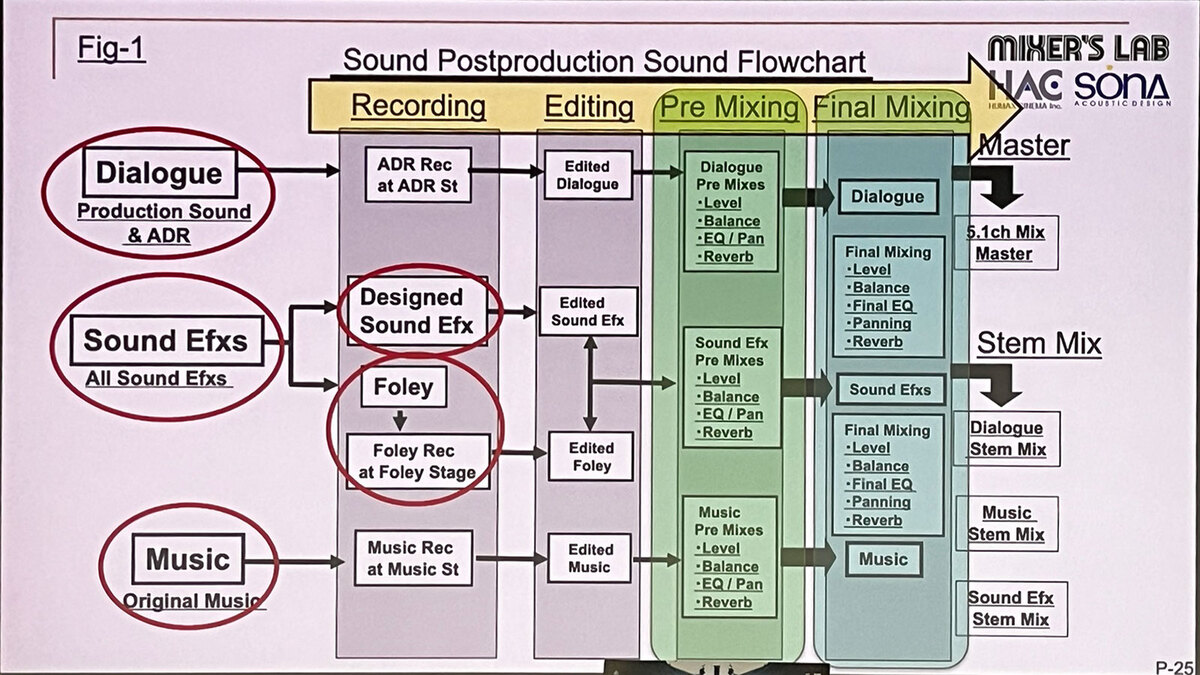

Dolby Atmosミックスの制作にあたっては、収録した多数のトラックをどのようにDolby Atmosのイマーシブオーディオにまとめ上げていくか、映画音響と音楽制作の相互理解が必要となる。制作にあたっては、まず会場で収録した音をベースにステレオミックスを作り、そこに含まれるトラックを楽器やボーカルといった単位でグループ化したステム素材にする。このステム素材をDolby Atmosのオーサリングツールを使い、空間上の適切な位置に配置して、3D音響に仕上げていく形だ。

ライブ当日に武道館で収録したトラック数は128chで、オーディエンスマイクについては通常のライブ収録で使う場所に加え、染谷氏のリクエストに沿った形で複数を追加しているという。なお、ライブ音源の制作では、収録にシーケンスデータという音源を足すことで厚みを出す手法がとられるそうだ。リズムやコーラスなど4つの部分を左右合計で8chぶん追加するが、今回は単なるライブの再現ではないという制作意図を反映し、シーケンスデータにはライブの音源だけでなくスタジオ制作の音源も付け加えているという。

各トラックにはリバーブなどのエフェクトなども追加されている。ほか臨場感を高めるオーディエンスのトラックもある。こうしたさまざまなトラックを重ねた結果、トラックは増え続け、最終的には480chというライブのミックスでは普通は考えられない数になった。データ数も膨大。48kHz/24bitの品質で約3時間の尺となるため、容量は1TBに達し、作業に使うMacのローカルディスクには入りきらないため、外付けのSSDに保存したデータを直に読み書きせざるを得なかったという。

三浦氏によると「従来のライブ音源制作では拍手などは盛り上げるが、演奏はしっかり利かせるバランスにしていた」とのこと。しかし、今回の音源では「演奏中に盛り上がっている様子を出すため、拍手(手拍子)なども聞かせるようなバランスにして、ライブ会場にいるような雰囲気がなるべく伝わるようにしている」という。また、Dolby Atmosにすることで、音の解像度が上がり、ステレオでは聞えなかった音がより明確に聞こえるようになる。逆にここはあまり目立たせたくないなど、その逆の指摘もあり得るだろうと想定。そこで、福山監督からのリクエストに柔軟に対応できるようステムの分け方に関しても非常に細かく設定したとする。実際、福山監督のこだわりは強く、予想通り修正はかなり多かったそうだ。

嶋田氏が担当した音楽パッケージの制作作業には、映像のタイムラインに合わせて適切なタイミングで音が鳴るようにする作業が含まれている。音楽トラックの数は480トラックと書いたが、これをステムにまとめた状態で111トラック。作業はだいぶ楽になるが、これを一気に動かす際にはさすがに緊張したという。選択を間違い、縦のライン(音が出るタイミング)にズレが生じるとコンテンツが台無しになってしまうからだ。また、これだけの数を扱うことは普通ないため、制作ソフトの画面内にもトラックが入りきらず、さらに気を遣う原因になったとする。

臨場感を伝えるオーディエンスへのこだわり

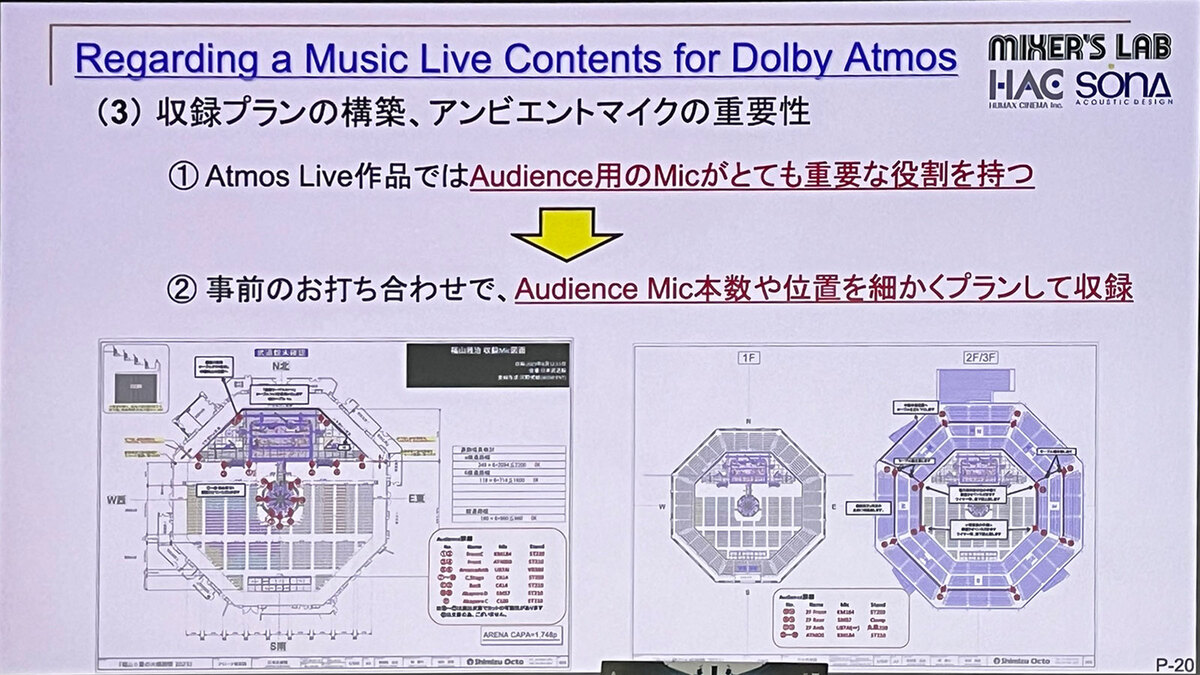

会場の没入感を伝えるうえで大きなポイントとなるオーディエンス。しかし、これは収録したものをそのまま使えばいいというわけではない。編集ポイントによっては足りない場合もあるし、マイクの近くにいる人の声や音が大きく入って全体のバランスに違和感が出る場合があるからだ。足りない場合は、別のところから歓声を持ってきて貼り付けることになるが、シーン、シーンで会場の空気感は常に変化しているため、なかなかつながらない。「28本のオーディエンスマイクを組み合わせるむずかしさに直面した」という。

また、近すぎる拍手 大きすぎる歓声などを滑らかにし、シーンに合った形に掃除をするレストレーション作業も手のかかるものだった。ステレオ音源では、目立たないのでそのままにしておく場合もあるが、解像度の高いDolby Atmosではそれぞれの音がくっきりと聞こえる。一方で、こうした音をならしすぎると、パチパチという拍手の音がサーというホワイトノイズのようなメリハリのない音になってしまう。空気感を残すために、消しすぎず、薄くすることがコツだという。

嶋田氏は「完パケ直前まで、ノイズと戦っていた」と話すが、こうした作業を経た結果、(スペクトラム波形データをみるだけで)「拍手か、歓声かが分かるぐらいまでに慣れた」ともコメントしていた。また、分業することで、それぞれが異なるポイントを繰り返し聞くことで、全体のクオリティーがアップし、層の厚い表現につながったという指摘もあった。

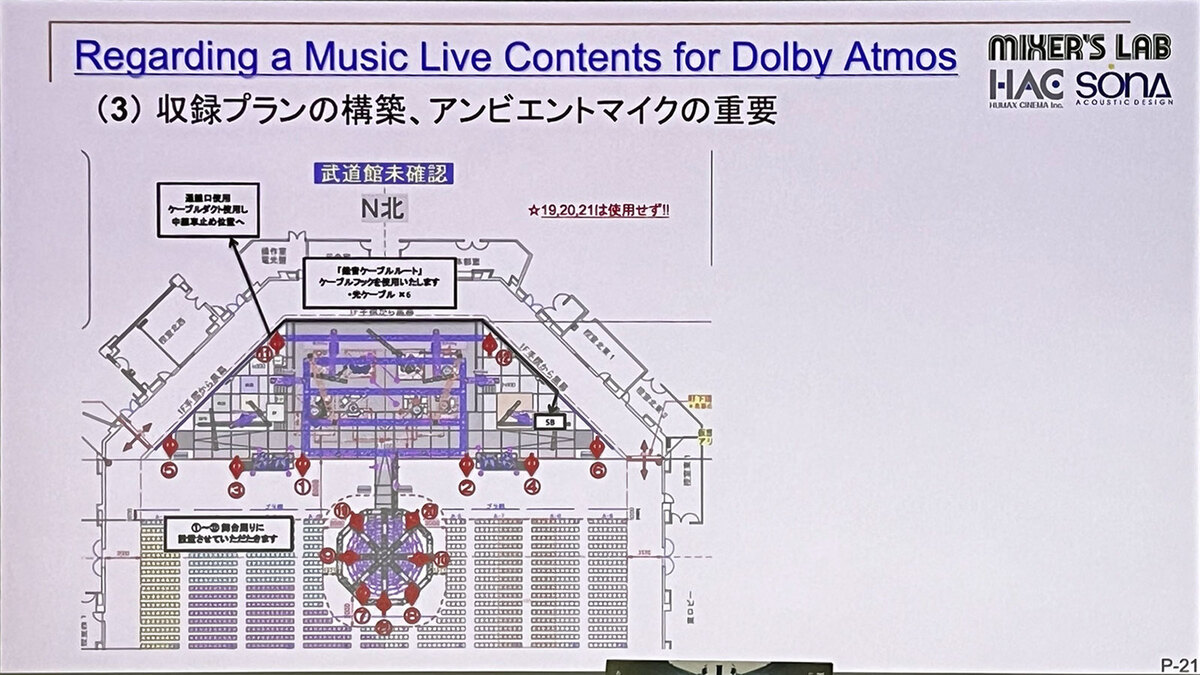

28本あるオーディエンスマイクは設置位置も非常に重要だ。染谷氏によると、配信を担当するWOWOWのスタッフとも打ち合わせし、綿密な収録プランを検討した。重要なのはフロントだが、高さを出すために2Fと3Fのマイクも強化している。これらが音楽と一体となって再現されることで、会場にいるような、あるいはステージ上に立っているような臨場感が得られるわけだ。三浦氏は「Dolby Atmosで空気感を出すためには、マイクの本数を増やす必要がある。ステレオミックスの歓声であれば、ステレオぶんのトラックを足せば済むが、28chそれぞれに足していくとなると、すぐにトラック数が増えていく」と苦労を語った。

分業と効率化をするための試みも

なお、Dolby Atmosには映画館用のCinemaフォーマットと、家庭用のHomeフォーマットの2種類があり、扱えるスピーカーの数などにも差異がある。映画館で上映するためには最終的にCinemaフォーマットにする必要があるが、その作業すべてをスタジオにこもって仕上げるのは時間的にもコスト的にも難しさがある。そこで今回はHomeの環境でプリミックスして、最終的にCinemaのファイナルミックスに挑むプランにし、コストにも功を奏したという。ミキシングの工程は2回あるが、Home環境のヒューマックスとハウスのスタジオでも、東映のダビングスタジオでの最終ミックスを想定した作業を実施した。

Homeの再生環境でCinemaのダビングステージをイメージできるようにすることが大切だが、嶋田氏はそのためにHome環境の機材を適切にメンテナンスしておくことの重要性も指摘した。Home環境でモニタースピーカーのセレクトが間違っていないか、配置や音圧がしっかりと揃っているか、さらに機材のメンテナンスをしっかりとすることが大切なのだという。また、染谷氏はスミス・リサーチ社の「A16」などヘッドホンを使ったモニター環境も活用し、有効だったとコメントした。

録音が生まれた場の雰囲気やスタッフの動きを知っている意味

嶋田氏は「企画の話を聞いた当初から自分の中で音の輪郭のイメージはあったが、オーディエンスマイクは重要だと思っていた。福山さんのパフォーマンスと会場の熱気を音でどう表現するか。それを音にするためには、現場の空気感を知っていることが大事。現場に行くべきだといつも思っている」とコメント。また、「音の完パケは、映像化の最終工程であり、多くの人が携わってきた熱意を大事にしたいと思っている。その思いを閉じ込めたい。現場のスタッフの動きなどもチラ見している。それも現場に行かないと分からない」とコメントした。

これについて染谷氏は「こういう作業があるから、コンサートができているというのはある」と、収録されている音源だけでなく、その制作される過程やイベントを成功させるスタッフの空気感を理解して伝えることが、最終的な音のクオリティを上げるうえでも重要であるという見解を示した。

ライブに基づいた映像音楽作品という新しい可能性

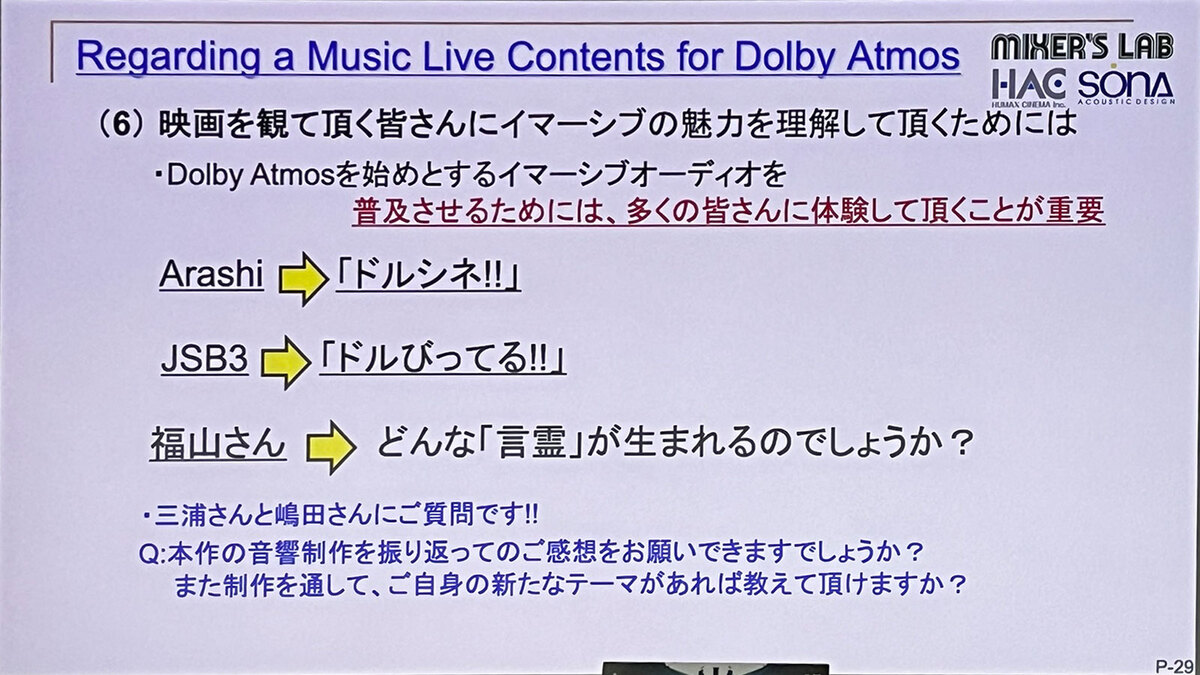

こうしたさまざまな取り組みを経て完成したDolby Atmosの音響はぜひ劇場で体験してほしい。染谷氏は最後にこうしたコンテンツを通じて、Dolby Atmosを使ったライブ体験の場を増やすために力を注いでいきたいと話した。そのためには、魅力的な作品がたくさん必要であること、クライアント、制作者、メディアなどに理解を得るため、試聴、説明の機会を積極的に作ること、そして、世界基準の音響制作を学習し、世界で通用するMade in Japanのコンテンツを作っていくことが大事だと話した。

三浦氏は「データ数も多く、未体験のゾーンに踏み込みました。正直言ってとても大変でしたが、とても楽しかった。ステレオミックスを作って、それがDolby Atmosになるとここまで出るのかという感動がありました。ライブを超えたライブ体験、声が降ってくる感じ、バラードの曲で静かな声がぐっと近くなって、本人の息遣いが聞える。これは普通のライブフィルムでは難しかったと思う。彼(福山監督)の目指すものに近づけたと思います」とコメント。

嶋田氏は「素晴らしい作品に関わらせていただいたことが幸せですし、感謝しています。Dolby Atmosの特徴は没入感だが、作業を進めていく過程で、この作品の本当の没入感は何なんだろうかとずっと考えていました。結論は、パフォーマンスしている福山さんそのものが没入感であること。それに気付くことで、成功を確信できました。スタッフの想いが詰まった作品は世界の人々を喜びで包む(イマーシブ)なものになったと思います。Dolby Atmosを引き続き使いながら、その喜びを世界中に届けていきたい」とコメントした。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう