アドビの考える生成AI「技術と法律」作家に利益を還元、“無断画風コピー”の禁止も提案

2023年10月17日 08時00分更新

今年のAdobe MAXは「生成AI祭り」だった。一方で、生成AIが関わるトピックとして気になるのは、やはり「運用ルール」であり「権利」の問題だろう。

アドビはこの問題をどう考え、対処を考えようとしているのか? 筆者は今年も現地で取材をしたが、イベントと合わせ、関係者取材から得られた内容を含めて考察してみたい。

アドビの生成AI「Firefly」とは

まずは少し状況を振り返ってみたい。アドビは今年3月、独自開発した生成AI「Firefly」を発表した。

Fireflyは学習にアドビの素材・作品ストックサービスである「Adobe Stock」と、著作権がクリアーされたフリーのコンテンツを使っている。Adobe Stockの中でも、特定のIP(例えばマリオやミッキーマウス)が含まれないものが対象であり、「企業が安心して使える、透明性の高い生成AIである」ことが特徴、とアドビは主張する。

今回のAdobe MAXでは、Fireflyに大幅な機能アップが実施されている。1つは「モデルの進化と追加」。画像生成用の「Image Model」が2になり、ベクターデータを生成する「Vector Model」と、文書のレイアウトデザインを生成する「Design Model」が追加された。時期は未定ながら、「Video Model」「Audio Model」「3D Model」の開発がスタートしていることも公開された。

これらは素晴らしいことではあるが、ある意味予想の範疇でもある。より仕事現場での活用に重要なのは、「生成Match」と「Modelのカスタマイズ」だ。

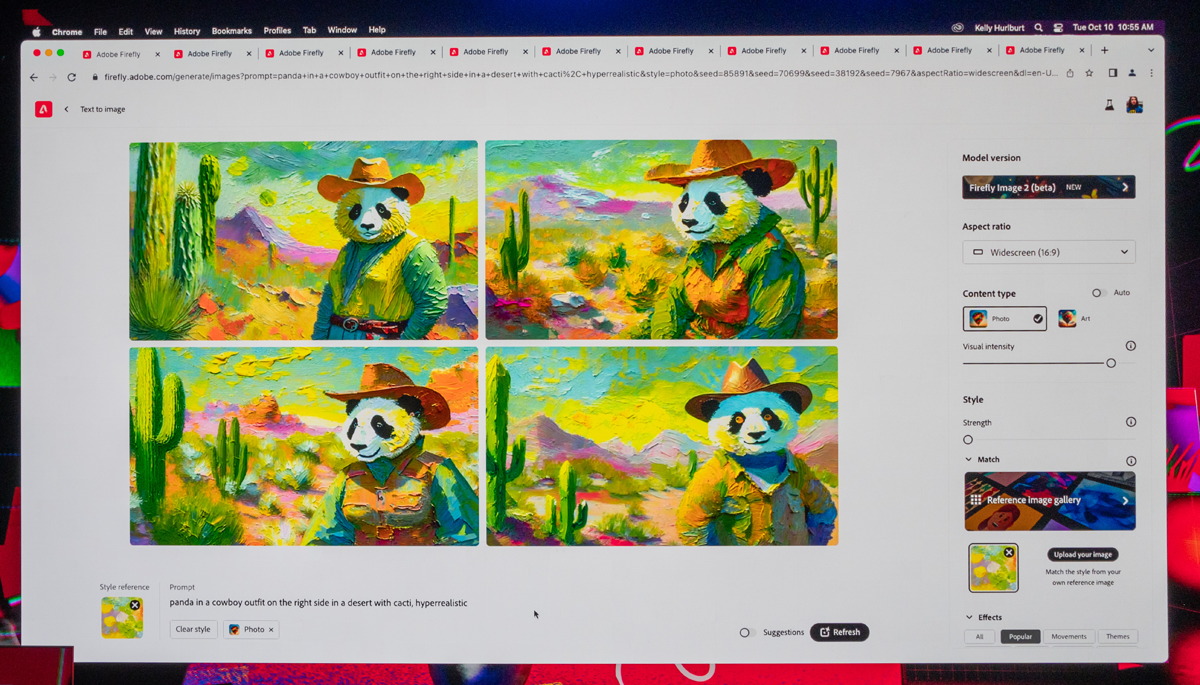

前者は、すでに誰でもウェブ版のFireflyから使える。プロンプトから画像を作る際、イメージの元になる画像を用意して、そのテイストに合わせて画像を生成する。

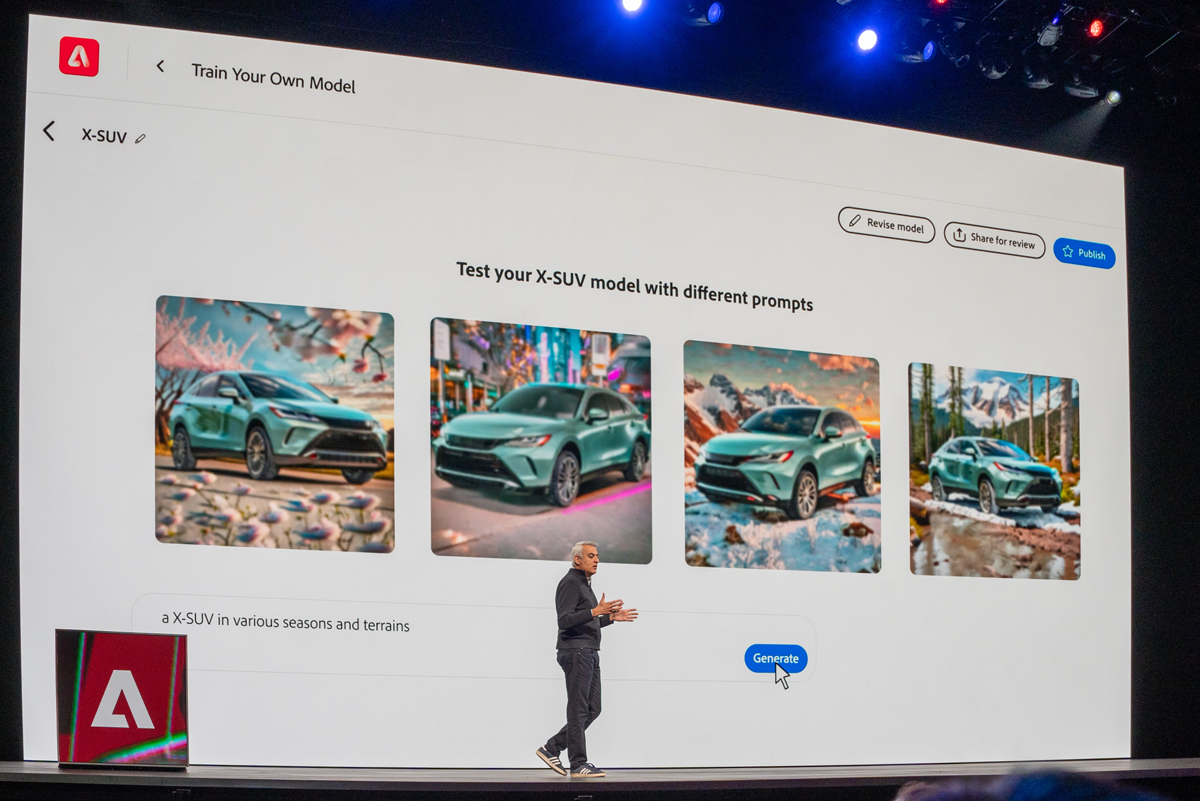

後者は主に企業向け。数枚の画像を用意し、そこから得た結果をFireflyにプラグイン的に適応し、特定のテイストに沿ったコンテンツを生成するもの。ざっくりいえば、企業のロゴやカラールールを組み込んだコンテンツを用意し、それを読み込ませて生成すると「その企業っぽいコンテンツが用意される」と思えばいい。

生成AIに映像を作ってもらう場合、目的はいくつかあるだろう。ある人はアイデアを得るためのイメージボードを作ってもらうために使うのだろうし、またある人は、広告のために使う画像のバリエーションを増やすのが目的かもしれない。

アドビ デジタルメディア事業部門代表のデビッド・ワドワーニ氏は、クリエイティブ・コンテンツのニーズが「2026年には現在の5倍以上に跳ね上がるだろう」と予測を語る。

複数の地域で、複数のメディアに対し、より個人に最適化したマーケティングをしていくのだとすれば、コンテンツへのニーズは必然的に増加する。それをカバーするには、生成MatchやModelのカスタマイズが必要になる……というのも理解できる。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります