APUも8コア版登場でインテルの牙城を崩せるか?

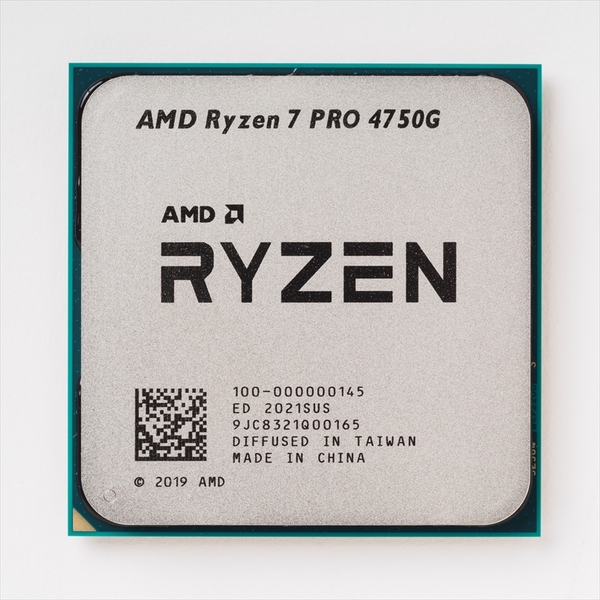

では最初に販売が始まったRyzen PRO 4000 Gのスペックや特徴をまとめておきたい。アーキテクチャー的にはCPU部がZen2、GPU部がVegaであり、既存のRyzen 3000 Gシリーズと比較するとCPU部の世代が1つ新しくなり、現行のRyzen 3000シリーズに「近くなったもの」といえる。

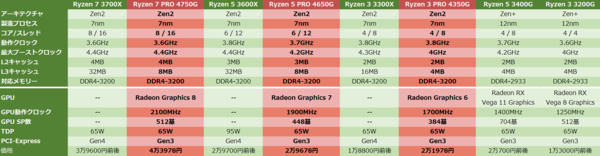

本邦で流通が始まったRyzen PRO 4000Gシリーズとその近傍の製品のスペック。既存のCPUの価格情報は7月28日時点の実売価格。Ryzen 3 3300Xは大人気のため、初値よりも値段が上がっている

Ryzen PRO 4000 Gシリーズの詳しい技術解説については、既に大原氏が詳細な記事を上げている。詳しく知りたい方はそちらをご覧いただくとして、ここでは注目すべきポイントを挙げるのみにとどめたい。

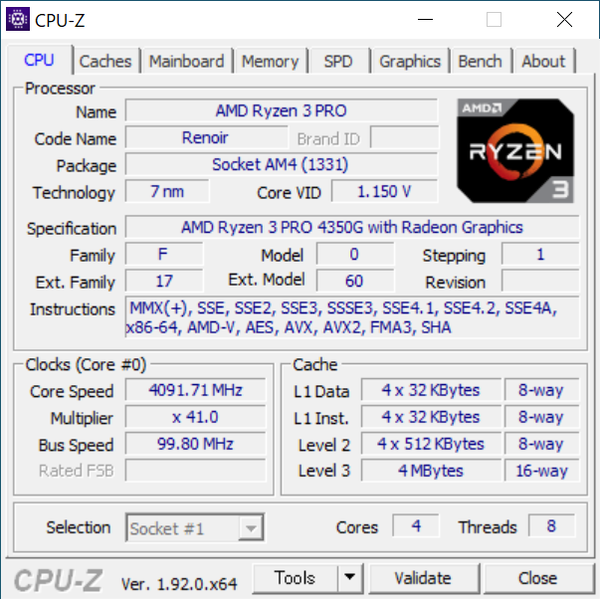

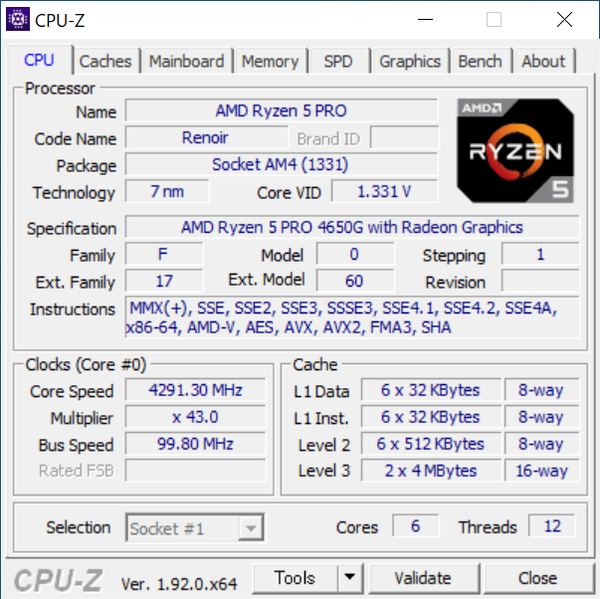

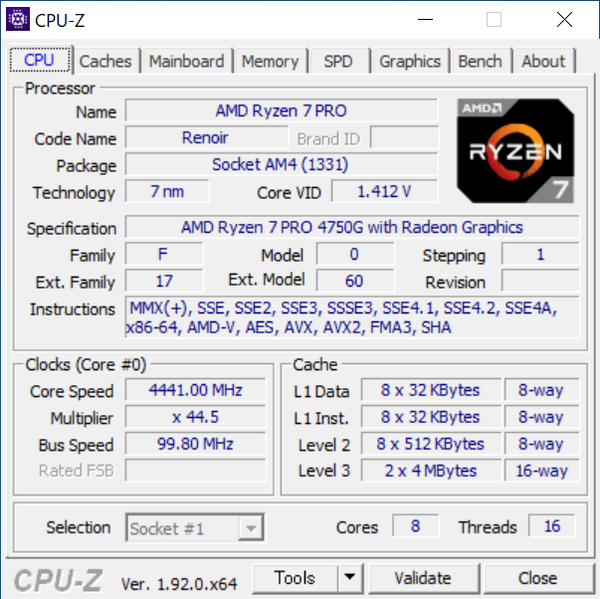

●物理コア数は4/6/8コアの3モデル&TDP65W、GPUなし版よりもクロックはやや下

先世代のRyzen 3000Gシリーズは4コア(C)/4スレッド(T)もしくは4C/8Tの2モデルしか存在しなかったが、今回は4C/8Tから始まって6C/12T、さらに最上位は8C/16Tとコア数が大幅にアップした。コア数だけを見れば、Ryzen 3000シリーズの方が安くてコア数の多いモデルが手に入るが、内蔵GPUを持たないためビデオカードの組み込みが必須になる。だがRyzen PRO 4000Gシリーズならば、ビデオカードを省略できるためASRock「DeskMini」のような小型PCで運用できるのは大きなメリットだ。

動作クロックについても前掲のスペック表の通り、同コア数のX付きモデルと同じか、それより微妙に低い値に設定されている。GPUを統合したことでCPUと電力を分け合うことになるため、TDP65Wのまま同クロックで納めるのは少々厳しいのかもしれない。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう