NEDOシンポジウム「AI&ROBOT NEXT」基調講演レポート

AI開発最前線、産学で「方向性の違い」が強まる

「NEDO AI&ROBO NEXTシンポジウム〜人を見守る人工知能、人と協働するロボットの実現に向けて〜」が、2020年1月16日と17日に、新宿ルミネゼロで開催された。

初日は、オープニングの挨拶のあと、三菱ケミカルホールディングス Chief Digital Technology Scientistで日本人工知能学会会長でもある浦本直彦氏による基調講演「人工知能技術の現状と未来」で幕を開けた。

AIを使って何をするかを明確にする

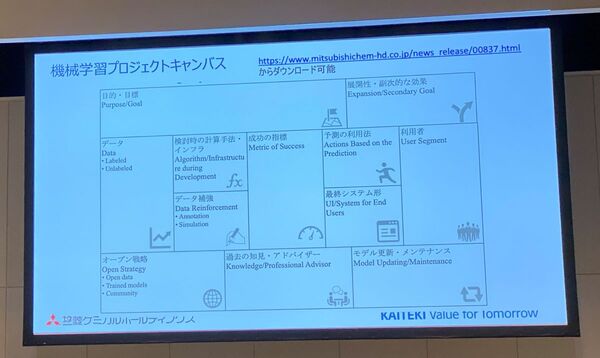

浦本氏は、人工知能の技術について、「AIが何かをする」のではなく「AIを使って何かをする」のだと強調する。AIといえば、機械学習、データ分析を思い浮かべる人も多いが、イメージされるものと、現実にはギャップがあるという。目的や利用者が不明確なままデータだけ集めて分析しても、実際の業務に組み込めないものが出来上がってしまうこともある。そのようなことを少なくするためにAI開発の目標や利用者などを定めて効率的な開発ができるようにするために「機械学習プロジェクトキャンパス」というものを作成し、公開している。

また、人工知能技術(統計的機械学習)の課題も挙げられた。機械学習は、過去データに基づいて未来を予測するが、データが少なかったり偏りがあるとその結果にも影響する。そもそも、過去に起きていないことは予測できない。例えば1年に1回程度の頻度でしか発生しない事象に関しては10年蓄積しても10例しかデータがないということもある。それに対しては、「強化学習」の手法で対応できるのではないかという策が示された。

AIが導き出した答えが現場に受け入れられにくいという課題もある。熟練技術者の場合、過去の経験からかけ離れた判断を示されると反発されることが多いのだとか。なぜそうなるのか、なぜそのようか結果になるのか、など納得できる根拠や説明があれば受け入れてくれるので、そういった機能、役割もAIには求められるのではないかということだ。

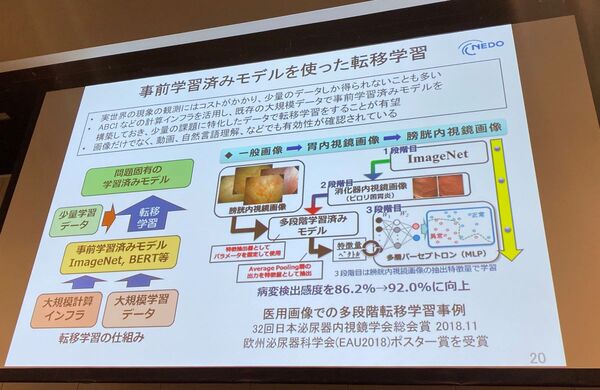

さらに、現場において使えるデータが少ない点も課題だ。取得するデータの項目や意味合いが変遷することもあり、セキュリティ面などでネットワーク的に独立していてアクセスが難しいなどの面もある。この課題に関しては、少ないデータからの学習、一般的なデータで学習しておきそれをサンプル少ない事象に当てはめる転移学習などのアプローチが試みられている。

AI研究はどこまできたか

人工知能技術は、デジタル化の波と相まって、単なるブームの域を超え、社会に浸透しつつある現状にも触れられた。特に現在は、産学が連携して研究が進められており、相互に良い影響が得られている。

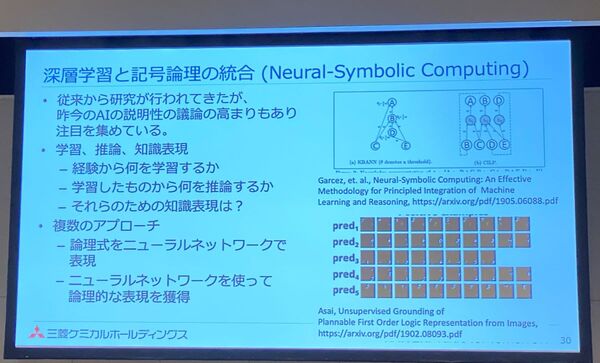

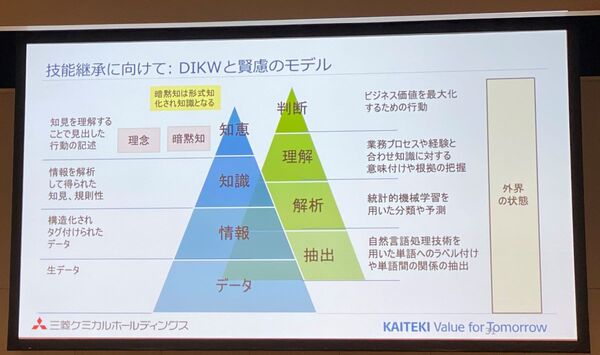

最近のトレンドとしては、AIによる深層学習と昔ながらの記号理論の統合があり、例えば、技能継承においても、データから知識へ、知識から知恵へというアプローチが重要になってくる。大量のデータを高速に扱えるのが機械学習の利点だが、そのデータを知識、知恵へとしてゆく過程、経験に基づく知見、いわゆる暗黙知を形式知にして、誰もが理解できる知識へと昇華させてゆく。どのような知識をどのような形式で継承していくかという段階になっている。

浦本氏は、心理学者であり行動経済学者であるダニエル・カーネマン氏の提唱する理論「System1&System2」を紹介して人工知能の研究の流れを説明した。

無意識、直感的、非言語的、高速などの特徴を持つSystem1は、通い慣れた自宅への道のりは、考え事をしながらでも勝手に歩いて帰宅できてしまうというように、繰り返し学習することで実現する作業、工程であり、今までの人口知能の技術で実現できていたこと、人工知能が得意とされてきたことであった。

一方、意識、ロジカル、言語的、低速などの面を持つSystem2は、初めて訪れる場所に行く際、ナビをセットしたり現地の情報を収集するなど、問題解決に向かって考察をする技術を指す。現在、System2の技術開発も始まっているという。

機械学習の公平性とは

人工知能技術は、より複雑でクリティカルな状況で使われるようになる一方で、社会的な課題に取り組む必要がある。

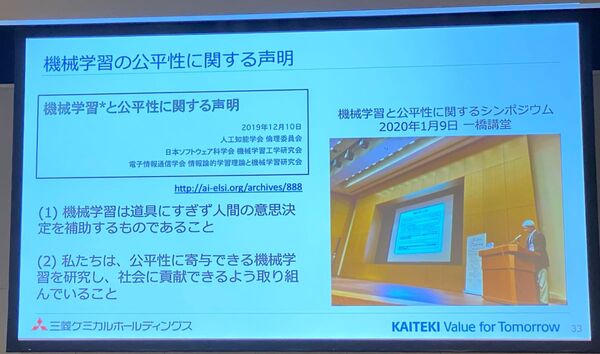

まず、「機械学習と公平性」の課題。機械学習は、データの偏りや間違いによって判断が異なる現象が生じる。2020年1月9日に行なわれた機械学習と公平性に関するシンポジウムでは、人工知能が判断するのではなく、人間の意思決定の補助であるという認識を持ち、公平性に寄与できる研究、社会貢献できるよう取り組んでいるという声明を発した。

次に、「技術に対する悲観主義と楽観主義のバランス」の課題。技術には、人を幸せにするものもあるがそうでないものもある。全体としては技術の進化が人の幸せの役に立ってはいるが、その中で必ずしもそうならない技術も生じてしまう。そんな「避けられない進化」を受け入れて、対応してゆく必要もあるし、健全な議論をしてゆく必要があると浦本氏は訴えた。

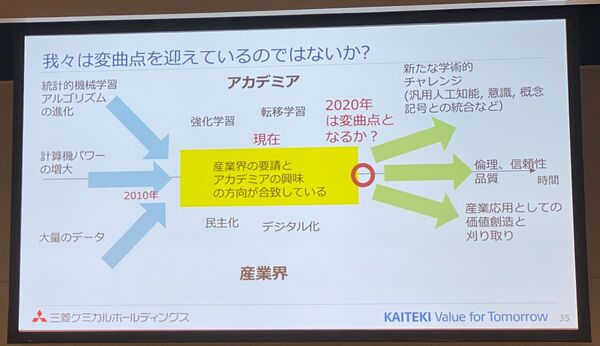

「アカデミアと産業界の意識が離れてゆくのではないか?」という危惧もある。現在、産業界とアカデミア(学術界)の興味、方向性が合致しているが、アカデミアは新たな学術的チャレンジを目指そうとしている。一方で、産業界はサービスや商品を今の技術で作ってと商売をしたいと考え始めている。

今までは、AIの研究、開発という目標で一致していたが、産業界は投資の回収や収益化もしなくてはならない。浦本氏は、「NEDOには、産学をまとめる役割を期待している」と締めくくった。

計算基盤の次はエコシステム、NEDOのAI開発プロジェクト

続いて、産業技術研究所フェローで人工知能研究センター センター長の辻井淳一氏が、「『AI for Society and Industry』-実世界で人と相互理解し協働できる人工知能に向けて-」と題して講演した。

辻井氏は、「次世代人工知能・ロボット中核技術開発/次世代人工知能技術分野」・「人工知能技術適用によるスマート社会の実現」プロジェクトリーダーを務める。冒頭に、本プロジェクトの背景として、以下の概要が語られた。

ICT、情報技術と言っていたものの大きな部分がAIに集約されてきており、単なる人工知能というよりは、社会の基盤を支えるインフラになってきている。機械学習に必要なデータに関しても、ネットのサービスを通じデータ量が急増し、その大量のデータを「機械学習」することで人工知能の性能が向上するという循環が今までのAI開発の肝だった。故に、大量のデータを処理できる計算能力を持つことが重要だった。

つまり、人口知能の研究=データ活用の力=組織や社会の頭の良さが組織、社会全体の生産性、競争力に直結ということで、世界各国で研究センターが立ち上げられるようになった。

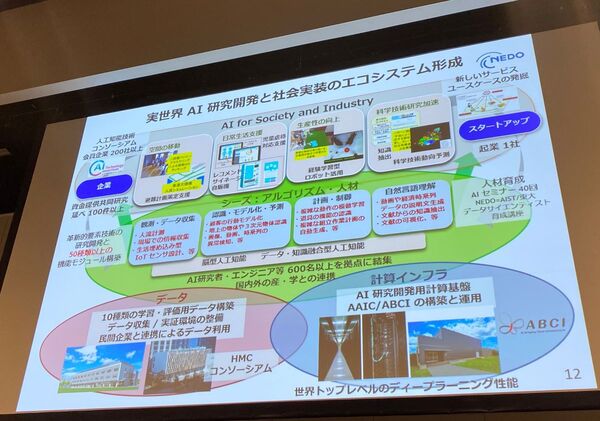

AIの開発に関しては、縦型要素技術から統合型へ変わってきている。AIのマルチステークホルダー化、つまりAIのプレイヤーが増えて、連携の場や、関わる人、関連職種が増えている。単純な2者協業でなく多くの関係者が連携して開発、活用するようになってきているのが最近の流れだ。

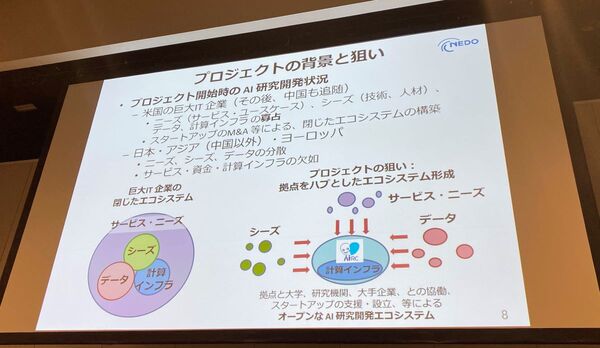

AIに関する研究開発は、GAFAに代表されるアメリカの巨大IT企業(テンセント、百度など中国も追随)は、閉じたエコシステムを構築して業界をリードしてきた。一方、日本や中国以外のアジア、ヨーロッパなどは、ニーズ、シーズ、データなどが分散し、計算インフラや資金などが不足していることが課題。さらに、GAFAのやり方も行き詰ってきており、オープンなAI研究開発のエコシステムを作る必要に迫られているのが現状だ。

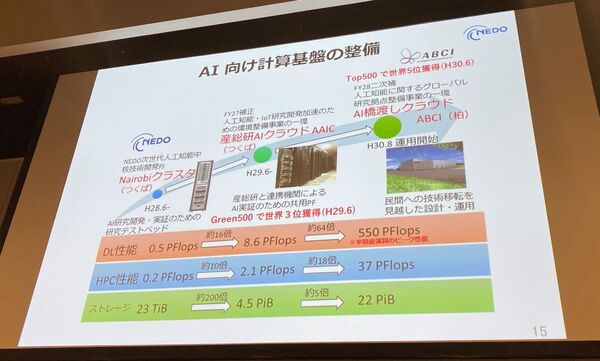

では、そのエコシステムをどのように構築してゆくのか。エコシステムにまず必要なのは計算インフラということで、NEDOは世界トップレベルのディープラーニング性能を持つAI橋渡しクラウド(AI Bridging Cloud Infrastructure、ABCI)を用意。平成28年には、NEDOがNairobiクラスタというAI研究開発・実証のためのテストベッドを開発。その翌年にはDL性能で約16倍、HPC性能で約10倍、ストレージに至っては約200倍の産総研AIクラウドAAICを整備。平成30年にはDL性能でさらに約64倍、HPC性能で約18倍、ストレージでは約5倍のABCIの運用が開始された。

計算能力があれば、かつて1日かかっていた処理が5分で済むなど試行錯誤の回数も増え、AIの性能を向上できる余地が大きくなる。

エコシステムには、計算能力の他に、モジュールやアプリケーションを組み合わせて最終的なサービスを構築する企業や研究機関、センサーで得られた情報の処理やセンサーそのもの、データ解析や制御のアルゴリズムなど、計算能力を活かすための中間技術などが揃っている必要がある。研究開発だけでなく製品・サービス開発など産業でも活用され、その成果がフィードバックされるというポジティブループを描かないといけない。

計算インフラの整備の次は計算環境を使いこなすソフトの開発、たとえば事前学習済みモデルを使った転移学習など、大量データを使った事前学習モデルを使い、個々のアプリケーション向けに転移学習させることで、少ないサンプルから有用な学習モデルを作ることができ、性能向上が見込まれる。

たとえば映像解析による機械学習でも、今は静止画でやっているが、計算能力が向上すれば動画でやることができる。動画を解析するには静止画処理と別なアルゴリズムやモジュールを開発したほうがよいなど、循環するモデルも描かれる。それを利用して現実世界での問題解決のプロジェクトを進めていきたいというのがプロジェクトの狙いだ。

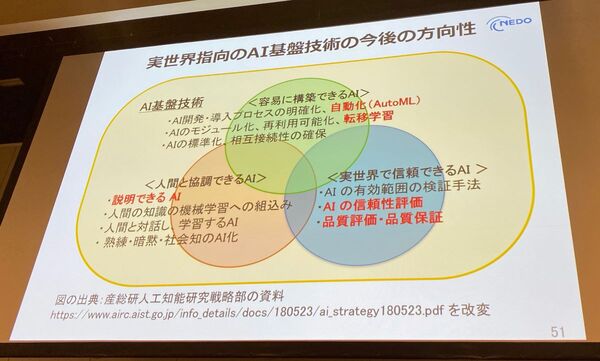

AIの分野では、さまざまな技術や手法が多くのプレイヤーによってなされている。自動化や転移学習は、構築を容易にし、言語解析などによって対話や学習が可能になる。品質評価やフィードバックを循環させることで信頼性も向上する。

エコシステムはかなりできてきており、第一段階としては良いところまで来た。辻井氏は、次のステップとして本格的にやっていくにはいくつかの問題解決が必要な部分もあるが、現時点でも実用面で活用できる部分はあるので、そのリソースや機能を使いたいという案件に関しては積極的に対応してゆきたいと締めくくった。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう