甘エビ爆売れの衝撃 日本の水産業を変えるフーディソンが10億円調達へ

2015年08月05日 10時00分更新

|

|---|

| フーディソン 山本徹代表取締役 |

5月、福井県にある地方漁港の冷凍庫から大量の甘エビが消えた。

2015年3月に発表された、地方創生の水産事例第1弾となる福井県坂井市との北陸新幹線開通記念フェア。実施したのは、水産業界の活性化を目指すスタートアップであるフーディソン(Foodison)が運営する魚の小売店sakana bacca(サカナバッカ。現在、武蔵小山・中目黒の2店舗)。店頭で提供された甘鯛やメバルといった北陸の旬の味が受け入れられただけでなく、同時に行った飲食店向けの試食会での評価が高かった。

産地への出荷要請は止まず、飲食店からは1日平均で90件、キャンペーンを行った月間で通算約2700箱もの甘エビが売れた。現場も混乱し、漁港側の体制が追いつかず坂井市の自治体職員が出荷の手配を代わりにやるほどだったという。

「福井での取り組みはかつてない大成功。都内店頭での消費者向けキャンペーンも好評だったが、料理人さんに食べてもらったエビが全部売り切れたことは驚きだった」と語るのは、フーディソンの山本徹代表取締役。

好評なのは地方だけではない。同社が手がける飲食店専門の魚発注サービス『魚ポチ』の契約店舗は2000を超え、今年2月からの約半年で2倍に成長。ほとんどが個店で、6月だけでも半数近くで利用実績があったという。

小売店・サカナバッカも順調で、売り上げだけで見れば2店舗だけで法人向けサービスである魚ポチ以上となっており、都立大・梅ヶ丘・戸越公園への出店拡大も進めている。

そして8月5日、フーディソンは独立系ベンチャーキャピタルのグローバル・ブレインから約5億円の資金調達実施を発表した。資金の用途は新規の店舗出店が主で、そのほかにIT面での投資、人材、オフィス、海外事業、物流投資など、最終的には10億円もの調達を見込んでいるという。

一気に事業拡大の段階へ進むことになる同社だが、10億円もの調達で何を狙うのか。以前のインタビューで示した「完全なIT化の筋道」は立ったのか、再び山本代表に話を聞いた。

|

|---|

| アカイサキ(産地:長崎 「刺身も焼きも旨かったです」)※知られていないけどこの夏が旬でおいしい魚の調理法もフーディソンに聞いてみた |

おいしい魚を消費者は買ってくれる

フーディソンは現在正社員18名で、パート・アルバイトなども含めると42名。この半年で増えたのは小売店にかかわる人材だという。

「実際に店舗をやってみてわかったのは、消費者はおいしいとわかった魚は買ってくれるということ。例えば、鹿児島で取れるハチビキという刺身でおいしくいただける魚がある。取れる数が多くはないため市場の人も送ってほしいと言われないが、地元では消費されている。サカナバッカでそういうものが売れている。100~150種の商材のうち、イカやサケといった定番は20~30種だけ。信頼を得ることで、オススメを買ってくれる。武蔵小山店などは商店街の中に立地しているため、常連のお客さんも多い」

都内での地方名産の鮮魚の消費を拡大する狙いは、着実に結果に成果をあげていた。自治体との取り組みでも福井の次が動いている。

店舗内のショーケースを産地の魚のアピールの場所として買い取ってくれるケースもあり、店自体をメディア化できるメドも立っているという。「生活のライン内での店舗配置を検討している。大手デベロッパーの地域再開発での店舗の1つとしても声をかけていただいている」

山本代表によれば今回予定している調達金額はトータルで10億円。5億円がグローバル・ブレインに対する第三者割当増資。残りは商社や金融系のベンチャーキャピタルに声をかけているところだ。今回の調達で一番大きな用途となるのが、サカナバッカの多店舗化だと語る。

ここでフーディソンがかかげる主な3つの戦略をまとめてみよう。

第一に、少量多品種での受け皿となっているサカナバッカの多店舗・IT化。鮮魚のEC化という面でしばしばAmazonは引き合いに出されるが、ここは自社オリジナル製品(Amazonベーシック)による直販の部分にあたる。

|

|---|

↑鮮魚店"sakana bacca"(サカナバッカ)。魚食文化普及のため、既存の魚屋のUI・UXを変えるように店舗のデザインから店頭体験までこだわってつくられている。においや暗さがない店内、親しみやすいビジュアル、手に取りやすい商品や加工食品など商品形態の拡大、店頭でのイベント、産地訴求などを積極的に進めている。売り方でも従来の量販店が行っていたパック売りから、丸魚(未加工)の状態での店頭販売を目指し、加工方法・消費方法を消費者に伝えるコンセプトをもつ。来店顧客に旬の魚の情報から調理方法、少量しか取れないがおいしい品種などを提供することで地域のファンを増やしている。

第二に、水産品が消費者に届くまでのさまざまな業務活動すべてにおけるリアルな現場と融合したITインフラの提供だ(いわゆるバリューチェーンの垂直統合とIT化)。

|

|---|

↑飲食店限定の鮮魚発注サービス『魚ポチ』。日々産地から上がる魚のデータをまとめ、リアルタイムで提供している。品目は1000種以上。午前3時まで発注を受け付け、スマホなどにも対応している。

そして第三に、集荷から物流、消費サイドまでを含めたプラットホームの自社構築、そしてオープン化によるサービス提供を目指す。水産品におけるマーケットプレイス(インターネット上の取引市場)として、市場的な役割までを担うつもりだ。

|

|---|

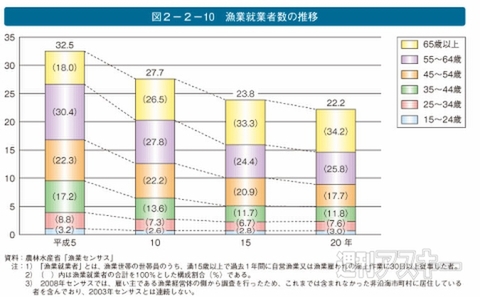

| 出典:水産庁 世界の中の我が国の水産業 |

↑背景にあるのは、国内における水産品の産業構造の問題だ。この30年来、量販店による大量仕入れが中心となったため、産地の力が弱まり高齢化・就労者の減少が進行。消費者が多様な魚食にふれあう機会も減り、国内消費もダウントレンドにある。とくに40代以下では深刻な魚食離れが見えている。魚食の減少とともに鮮魚店の数も減り、負のスパイラルに陥っている。

フーディソンでは、上記問題の打開を“産地のおいしい水産品を消費者に届ける”ことを目的に展開。「水揚げされたたところから消費者の胃袋に入るまでを見ている」と山本代表は語る。

それらをソフト面で担いメリットを提供するのが、『魚ポチ』も属する同社のIT基幹システムとなる。目指すのは、鮮魚流通のビッグデータ化だ。産地から消費地までの各段階で五月雨になっていた手入力の注文や紙で仕入れた情報を整理するだけでも、だいぶ状況は変わってくるという。

すでに業務負荷を軽減している事例も多く、内部のオペレーションを理解した実業にフィットしたシステム提供ができるという。「イニシャル(初期投資)で200~300万のシステムを導入している中小企業も多い。優先順位が低いためまだ深くは入らないが、より安価な形でサービス提供できる自信がある」

IT化は小売店をスケールさせるのに最も重要な役割を果たす。量販店はバイヤーを中央に配して一括大規模展開でスケールをするが、地域最適化はなかなか難しい。全国一律で、サケ・イカ・マグロだけしか店頭に並ばない判で押したような小売店ができあがってしまう。

「サカナバッカの実績で面白いのは、武蔵小山と中目黒は3倍も客単価が異なる点。それぞれの地域、個店ベースで求められるものは違う。これまでは目利きのできる店長の属人化した技術で補うしかなかった部分。だが、魚ポチのデータベースをもとに、店舗とつなげるPOSシステムのようなものを自社開発している。これで仕入れに対してレコメンドがフィードバックできる。地域の商品に最適化させることができるはず」

店舗で始めている事例では、一般の釣り人とのつなぎこみがある。その日に取れたばかりの生きたイカを売り出すのが人気だが、これは店舗で売ることが目的ではないという。「店舗と直接取引をすることで中間マージンがはぶかれ、本来2割しかもらえない取り分が3割に増える。釣りもので釣ったいい魚でも、少量では量販店には卸せない。大量に扱うモノは市場に活用してもらう一方で、小さいニーズを束ねるのがITの得意なところ」

微減傾向にあるとはいえ、現時点で流通と消費を合わせ国内約13兆円となる鮮魚に関するマーケット。参入による効率化により、同社としては1.3兆円ものマーケット縮小を見ているが、それでも市場としては十分に大きい。

また海外を見れば、水産物の輸入貿易額は1000億ドル(約12兆円)を超えて伸びている。土台となる国内市場を固めたあとは、海外への日本ブランドとしての魚の輸出も狙っている。まだ戦略は描けていないが、シンガポール・マレーシア・香港で日本の魚を売るテストマーケティングを始める予定だという。

|

|---|

| クマザサ(産地:沖縄 「唐揚げで旨かったです」) |

魚のAFC、キュレーションメディアを立ち上げたい

旧来のIT化されていなかった業種の変革という点でAmazonのサービスはあらゆる面でお手本とされているように、水産業の改革という点でも、しばしばAmazonは引き合いに出される。

例えばAmazonは世界中に商品の管理・ピッキング・配送などの拠点となるフルフィルメントセンターを設け、倉庫のコスト削減と配達のスピードアップ、ITへの最適化を図った。フーディソンも当然、物流の最適化を狙っている。

「今回の増資では、最低でもプラス10店舗、合計13店舗を都内で目指す」と山本代表は語る。東急沿線を中心としたドミナント型の出店戦略だ。サカナバッカはすでに2店舗で1日あたり数100キロぶんの魚が売れている。10店舗を超えると、魚の小売りではちょっとした規模になってしまうそうだ。「市場での一定量、フロア相当で買い付けられるようになると、一気に扱える規模が広がる。B2Bでの飲食店・小売店もあるので、買付面でもこれまでの企画モノだけでない協力ができる」

コストメリットと鮮度メリットを提供するのは、物流を担うフル稼働の自社物流センターの実現によるもの。「魚のAFC(アマゾンフルフィルメントセンター)をつくる。流通だけではなく、加工まで行う企業は既存の業界では存在しなかった。バーコード化できなかった水産品のマッチングがようやく実現となる。出店している強みを生かし、市場のニーズをリアルタイムで読み取っていきたい。実際物流だけでも、垂直統合することでのニーズがあり、メリットも大きい。自社配送のノウハウはまだまだ足りないが、配送実験で差が生み出せるとわかっている」

さらに、消費者に向けては“魚のキュレーションメディア”の立ち上げを検討していると山本代表。魚に関するメディア立ち上げと言っても、なかなかイメージがわかない。

魚が特殊なのは、情報が極端に閉じていることだと山本代表。そもそもの種類から旬のタイミング、食べ方・調理法まで情報を持っている人間が限られている。その特殊性を利用しようというのがもくろみで、築地市場をはじめとした市場の協力と、飲食店とのネットワークを利用する。知らない食材の調理法はそもそも広まることはない。相対的な情報格差に加えて、タイムリーな情報流通を利用する。

「築地の人と話をしているとノウハウがあるのがわかる。秋口になるとサンマそろそろ食べたいよねといった以上の、詳細な情報提供ができる自信がある。ローカルでの需要喚起、量販店・小売店のつなぎこみはメディアでないと難しい。これまで流通面で供給側だけのメリット提供を進めているが、実際のところノウハウを奪われたらそれで終わり。店舗だけではない需要喚起が必要。おいしい魚をどう食べたらいいかを伝えられることで初めて、一気通貫なあり方が実現できる」

|

|---|

| ウメイロ(産地:高知 「刺身で旨かったです」) |

水産業はIT化していないわけではなかった

「これまでIT化が必要だと言っていたが、実際に現状を知れば知るほど、ローカルな現場ではITが進んでいるとわかった」(山本代表)

港で漁師さんは取った魚をデータとして入力し、市場に届けば今度は仲買人が買った魚をデータにしている。ただし、それらは全てがつながっておらず、全体をまとめることが必要だと山本代表。それこそが、具体的にリアルなオペレーションとITをつなぐ点となるという。

現在でも産地と築地市場をつなぐのは、紙と電話とFAX(メールはかなりまれ)だ。「僕らができるのは、消費地のネットワーク活用。それぞれの立場で共通化していないシステムに毎日データを入れているがつながっていない。だが、サーバーに直接魚のデータを入れ込めれば、一瞬ですべてが終わる。ツールを提供することで、徹底的に手間をかけさせないようにしたい。空いた時間で、産地のことをより調べてもらったり、漁師さんとのコミュニケーションをもたらすことができるようになる。スペシャリストならではの専門性が発揮される業務に集中できるよう支援したい」

AmazonであれGoogleであれ、革新的な経営システムによって、既存市場の破壊者として君臨してきたイメージが強い。音楽や出版といった既存の市場にそれらの波がやってきたとき、既存のプレーヤーはいかにこのサバイバルを生き抜くのかという立場だった。だが、国内水産業では同じやり方ではやっていけない。目指す方法が似ていても根底で異なるのは、「既存のプレーヤーを破壊するのではないやり方」だと山本代表は語った。

少量多品種の水産品流通においては、多段階の業務が労働集約型であり、かつ中小零細事業者によって成り立っているため、単純なリソースの一元化が難しく、情報も開けてはいない。外部から強引に仕掛けるやり方では、ただ反発を受けて締め出されるだけだ。

大手量販店を中心に30年以上にわたって稼働した日本の水産業の仕組みは、事実上きしみが生まれていたのだが、漁師、セリ人、仲買人、大手量販店、魚屋、外食チェーン、外食店、消費者のいずれの立場でも、問題意識がこれまでなかったわけではない。それぞれの現場では、問題を解消しようとITの仕組みを入れ、世の動きに追いつこうとしていた。だが、ワンストップでの鮮魚流通を核とした産業構造レベルでの改革にはつながらなかった。

|

|---|

| 「水産業界の問題に取り組めているプレーヤーは多いわけではなく、実際我々くらいしかない。だが、同じ問題認識がある人が多く来てくれる」 |

その一方で競争原理が働かない点については厳しい見方も生まれてくる。「市場や消費者に対して、適正な価値が提供できなければ、結局支持はされなくなってしまう。そのための価値提供ができている会社とは積極的に協業していきたい」と山本代表。「大事なことはお客様が何を望むのか」だと語る部分は、Amazonと重なりを見せる。ただし違うのは、ここで言うお客様が既存のプレーヤーも含んでいることだ。

具体的にはどういうことか。例えば築地での商売を前提にすると、従来のような「イワシ100トン」をやりとりする場合ではITツール面での支援ができる。一方で、「カサゴ10尾、ウナギ100本」といった少量の産地であがったものをまとめて買い付けるなど、これまでまったく価値がついてなかった規格外の漁獲の行き場も見つけられる。

「リアルな店舗があるため差を生みやすい。実際、ITにこだわらなければ卸売にはすでにいろいろな企業がある。既存の規模に並ぶレベルのネットワークが卸と小売りでミックスできれば、そこでようやくスケールアウト(事業規模拡大)できる」

調達の軸にあるのは、既存のプレーヤーの手助けや魚のビッグデータ化以上に、リアルな地域の消費動向を変化させることのようだ。小売店1店舗にかかるイニシャル(初期投資)は数千万円規模でも、人件費をはじめとしたランニングコストを含めれば、10店舗を進めるには足りない。残り5億の調達を進めるだけでなく、物流・冷蔵庫の会社などとの事業提携も今後進めていきたいという。

「半年前、これから小売店について検証しますと言っていたが、実際にやってみたらそれがないと絶対にできないとわかった。店舗を出すことを信じてやりきろうと思っている。外部への公表は資金を集めるだけでなく、一緒に事業をやっていくところも集めたい。声をかけてもらったらうれしい」

写真:フーディソン、曽根田 元

■関連サイト

フーディソン

sakana bacca

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります