「パズドラには対抗しない」わずか1ヵ月で400万の大ヒットアプリ『Q』はゲームの原点を目指した

2015年02月10日 17時30分更新

|

|---|

1月9日のリリースから1ヵ月で合計約400万ダウンロード。画面は基本モノクロ、大きなプロモーションもせず、口コミ中心に大ヒットしているのがリイカのパズルアプリ『Q』だ。

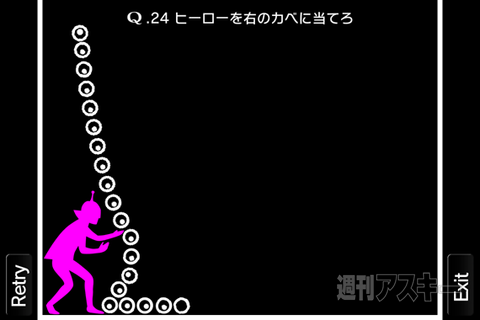

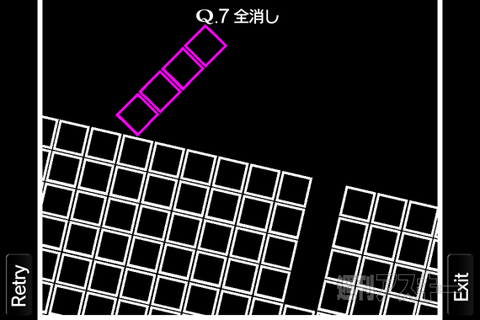

画面をなぞって線を描くと、アプリ内に仮想の重さを持ったモノが現れる。現れたモノを使い「コップからボールを出せ」などの問題に答えていくシンプルな図形パズルだ。

問題は異様に難しく、ヒントはない。YouTuberマックスむらいも挑戦し、「えーっ」「やべえ、頭かってえ」「あれ……あ、あれ?」と苦悩する動画は36万回以上再生された。

プログラムのテストで作られたようなそっけない見た目のゲームが、なぜ空前の大ヒットにつながったのか?

企画書の前にゲームが出来た

|

|---|

Qの製作を担当したのはリイカの栗田祐介プロデューサー。サポート役だった熊谷亮徳プロデューサーは「狙ってやったわけじゃない」と本音を話す。

リイカの得意分野は「バカゲー」と呼ばれる分野。最初のヒット作『毎日の耳かき』を始め、『おやじ観察キット』などちょっとした息抜きになるカジュアルゲームの開発を得意としていた。

プロデューサーは2人ともi-modeやezwebなどケータイゲーム開発会社ジー・モード出身。カジュアルゲームにノウハウがあり、当時の経験を活かしてスマホゲームを開発してきた。

だが、Qが生まれたきっかけはそれまでのノウハウとは無関係、プログラマーの自由時間だったと熊谷プロデューサー。当時、仕事の隙間にプログラマーが『Unity』という開発環境で遊んでいたのがきっかけだったという。

描いたモノが物理法則に従う。テコの原理なども使える。最初は「シーソーだ~!」などと子供のように遊んでいたが、あるときビーカーを書いた社員が「はい、中にある点をどう出したらいいでしょう」と言いはじめてから、社内の雰囲気が変わった。

ビーカーを「攻略」したあと、今度は左の壁に当てさせよう、もっとビーカーを高くしてメスシリンダーにしようと、社内の人間が次々に集まってきた。栗田プロデューサーは思った。こんな面白いゲームがあるか。企画書なんて作らず、進めてしまおう。

「こんな進行の仕方は初めて。ゲームは企画書ありきという会社も多いが、Qに限っては実際に触ってこそという内容だった」(栗田プロデューサー)

ちょっとした偶然がきっかけで、『パズル&ドラゴンズ』(パズドラ)と同じパズルゲームの種が生まれた。だが、Qはパズドラとは正反対の道を選んで成功することになる。

パズドラの逆を進んで大成功

|

|---|

パズドラを抱えるのは、直近の売上高にして1730億円程度の巨大資本ガンホー。王者にまともにぶつかっても勝てるわけがない。むしろキャラクターやソーシャル要素の強いゲームの逆を行き、パズルの面白さ一本で勝負しよう。

そう考えたため、最初から「パズドラに対抗しようとは思っていなかった」と栗田プロデューサーは話す。

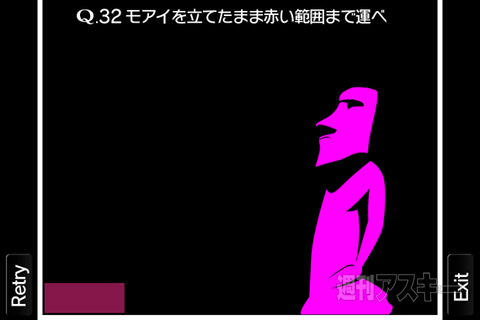

課金要素もなければ、ゲーム内で友だちと競争するような要素もない。かわいい美少女もいなければ、かっこいいドラゴンも出てこないゲームを目指した。きれいな絵を入れたところで、ゲーム全体が把握しづらくなったら無意味だと考えた。

難度もあえて下げなかった。徹底的に攻略を難しくして「パズルゲーム界の『デモンズソウル』(極めて難しいことで知られるアクションRPG)を目指そうとした」(栗田プロデューサー)。

結果としてQは利用者を熱中させることに成功した。利用者からは「ゲームをやっていないときも、つい攻略法を考えてしまう」という声をもらったそうだ。

引き算の発想で目指したのはシルエットの美しさ、潔さ。手本にしていたゲームは1972年にアタリが出した『ポン』(PONG)。いわばコンピューターゲームの原点だ。栗田プロデューサー自身、生粋のゲーム好きとして憧れの存在だった。

ゲームメディアの編集者からはQを「初代PlayStation時代にソニー・コンピュータエンタテインメントが出していたゲームに似ている」と評価されることも多いと言い、「クリエイター冥利に尽きる」と栗田プロデューサーは感慨にふける。

ゲーム性そのもので大ヒットしたQだが、続編はまだ考えていない。代わりにコラボレーションを考えている。だが、パズドラのように人気マンガのキャラクターを登場させるタイプのコラボとはまったく違う方向になりそうだ。

シンプルゆえに海外展開もしやすい

|

|---|

リイカでは現在、ゲームデザイナーや映像作家、作曲家などにゲームの面を考えてもらう方向でのコラボレーションを考えているという。ゲームと画面のシンプルさをそのまま活かせるためだ。

将来を考えても、シンプルでバリアフリーなゲーム性は最大の武器になる。利用者層は50~60代の『親世代』まで広がっていると言う。キャラクターやストーリーなど文化的なイメージがほぼないため、海外展開にも意欲的だ。

最近のスマホゲームは、ソーシャル要素が強い大手資本のゲームがランキング上位を占める傾向にある。そんな今だからこそ、ゲームと1対1で向き合ってストイックに勝負をさせる、そんな鋭角の会社が注目を集めているのかもしれない。

「『変なことをする』という柱はある。ちゃんとしたものは作るが、『なんか変なことをやってんな』と思ってもらえれば本望」(栗田プロデューサー)

画像:リイカ

■関連サイト

リイカ

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります