板に貼り付けるだけはさびしいよね

「1万2000円で2048×1536ドットのRetinaディスプレーを自作」(関連記事)では表示実験までしかやりませんでしたが、実際に使うとなると、むき出しというわけにはいきません。DisplayPort用のケーブルは固くて取り回しにくく、コントロール基板をしっかりと押さえていなければ、すぐに液晶ごと引きずって動いてしまうからです。このまま使っていると、最悪、液晶側のケーブルを壊してしまう危険すらあります。

イチバン簡単なのは、強力な両面テープで液晶の保護材に貼り付けるというものですが、いくらなんでもそれはやっつけ仕事過ぎるでしょう。ほかの人はどんなケースを作っているのかと探してみると、iPad用の保護ケースを流用していたり、iPadの本体そのものをケースとして使っていたりと、イロイロと工夫されていました。なかには、タブレットに液晶を組み込んで、液タブ化している、なんていう猛者までいましたが、さすがにこれを真似するのはむずかしそうです。

| 『intuos 3』に液晶を内蔵している猛者が! |

|

|---|

| ↑海外ではタブレットに組み込んでいる人も。液晶のケースとしては最強とも言えますが、いくら手順写真があっても、同じものを作るのは難易度が高そう。 |

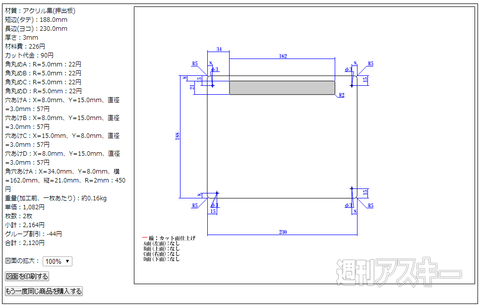

自作液晶の情報を教えてくれたベーコン小林氏は、図面を作ってアクリル業者さん(関連サイト)に加工をお願いしていました。2枚のアクリル板で液晶を挟むようなシンプルな形のものなので、2~3000円で作れたようです。自力で加工するのが難しい人は、こういった加工までやってくれる業者さんを探すのがオススメですね。

| アクリル加工業者で専用ケースを作成 |

|

|---|

| ↑アクリルショップ「はざい屋」さんで注文。数値入力で図面が作れるので、今回の液晶に限らず、ちょっとしたケースを作るのに重宝するサービスです。 |

公開されている3Dデータでケースが作れる!?

見栄えがよく本格的なのが、3Dプリンターを使ったケースです。コントロール基板を扱っているAbuseMarkさんで3Dデータが公開されていますので、3Dプリントサービスをやっているところにもっていけば、比較的手軽にケースが手に入るでしょう。

なるべく手を抜きつつ安くケースを作るなら100円ショップ!

3Dプリントはかなりキレイにできるのですが、問題はお値段。ケース代で液晶+コントロール基板の価格を超えてしまうというのは、たとえ予算的に許されても、気持ち的には抵抗があります。やはり、工作好きを自称するのであれば、イチから自分で作りたいところです。

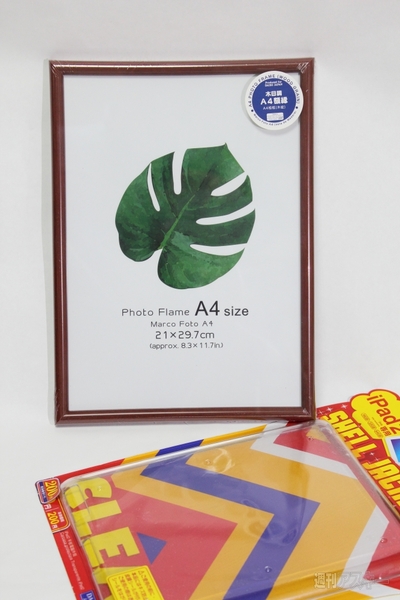

なにかいい材料がないかとホームセンターで材料をあさってみたのですが、ちょうどいいものがありません。ほかの製品を流用するのはどうかと、中古やジャンクを扱うお店をうろついてみたのですが、こちらも空振り。最後に、どうせ流用するなら雑貨がいっぱいある100円ショップはどうかと行ってみたところ、ここであるものが目に入りました。そうです、フォトフレームです。液晶の横幅がこのフォトフレームにピッタリ合うので、上下さえなんとかできれば使えそうです。

| 100均で見つけたA4サイズのフォトフレーム |

|

|---|

| ↑21センチという横幅が、液晶の横幅にピッタリ。透明板はガラスとプラスチックの2種類ありましたが、ガラスのほうを購入。なお、右下のiPad2用のケースも同時に購入しましたが、使っていません。 |

フォトフレームを使ってケースを自作

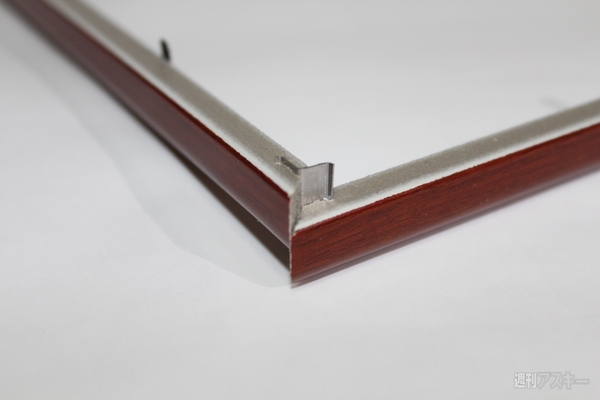

ここから工作となりますが、文字で書いてもわかりにくいので、写真多めで紹介していきましょう。まず、フォトフレームのサイズを液晶に合わせて小さくする加工からです。ちなみに、このフォトフレームは背面の押さえ板の固定に金属板を使ってますが、これは必要ないので引っこ抜いてしまいます。

|

|---|

| ↑フレームはL字の金属板で止まっているだけなので、ゆっくりずらしていくと分解可能。手を切らないように注意。 |

|

|---|

| ↑現物合わせで印をつけて、45度にカット。外した金属板を使って、元のように組み立てます。 |

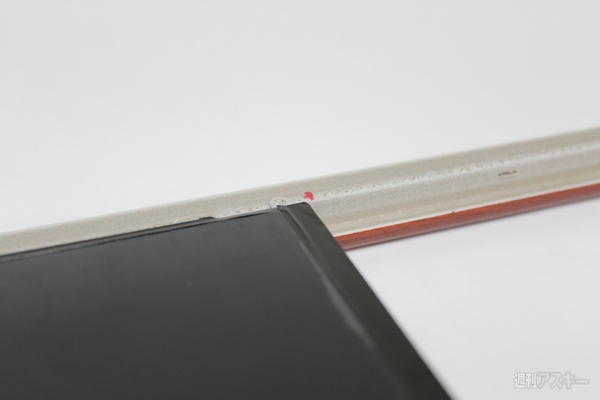

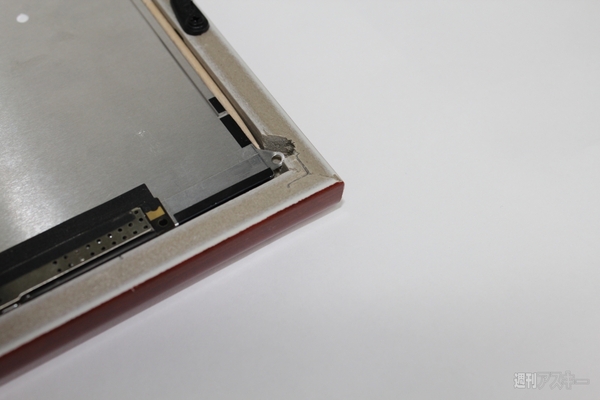

ここで再び液晶をあててみると、固定用の突起がジャマになっていることがわかります。どうせ使わないので切り取ってしまってもいいのですが、今後使わない可能性がゼロではないので、フォトフレーム側を削ることにしました。

|

|---|

| ↑液晶とぶつかる部分を削る。このフォトフレームの素材はかなり柔らかいので、カッターなどで簡単に削れます。 |

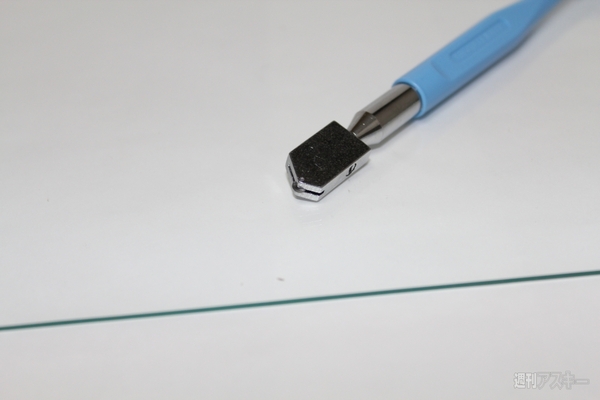

次にガラスを切って両面テープで貼ります。ガラスカッター(1000円くらいから売られている)が必要となるので、入手しておきましょう。なお、ガラスを切るのが難しいというのであれば、手持ちのアクリル板などで代用するか、最初からプラスチックの板を使っているフォトフレームを使うのがいいです。

|

|---|

| ↑ガラスカッターでガラスを切ります。サイズは小さく加工したフォトフレームに入るよう、現物合わせで決めましょう。 |

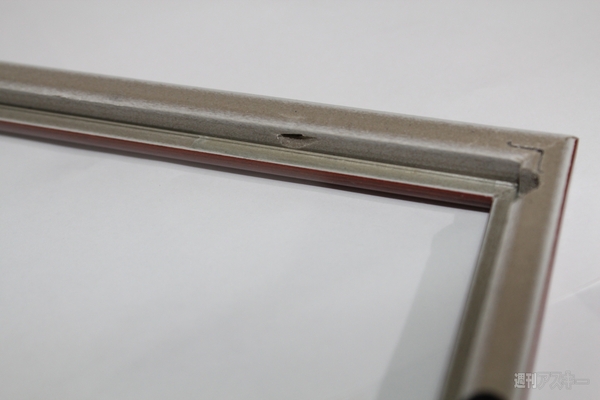

|

|---|

| ↑3ミリ幅くらいの両面テープを使って、ガラスをフォトフレームに貼ります。これでフレームが歪みにくくなります。 |

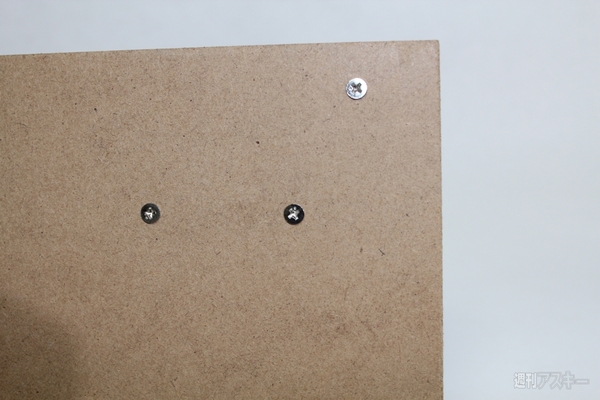

フォトフレームの押さえ板は、液晶を押さえるためにそのまま利用します。液晶のケーブル部分を隠さないよう気を付けながら、現物合わせでカット。液晶のケーブルが届く範囲でコントロール基板の位置を決め、固定用のネジ穴を開けます。そこに5ミリのスペーサーを取り付け、基板を固定しましょう。

|

|---|

| ↑固定用のネジ穴をあけ、ネジが通るかを確認。4ヵ所ではなく3ヵ所なのは、手持ちのスペーサーが足りなかったから。 |

|

|---|

| ↑5ミリのスペーサーを使って基板を固定。3ヵ所でもしっかりと固定されるので大丈夫。 |

液晶の周辺はテープ状のもので保護されていますが、見た目があまりキレイではないため、黒の厚紙で周囲を隠すシートを作ります。液晶の表示範囲にかからないよう、一度画面を表示させてからサイズを測るのがオススメ。ちなみにこのシートはズレないように、液晶にテープで固定します。

|

|---|

| ↑開口部が大きいと美しくなく、小さいと画面を隠してしまうので注意。固定はテープで数ヵ所留めればオーケーです。 |

液晶を入れて組み立てれば完成!

加工の最初で押さえ板を留める金属板を引っこ抜いてしまったので、替わりとなる留め具を取り付けます。手持ちがなければ、額縁用の部品として100円ショップで売られているので、それを使いましょう。

|

|---|

| ↑写真立てや額縁などで使われている留め具。回転させると押さえ板を外せるのが便利です。4ヵ所ほど固定しましょう。 |

ここまでくれば、もう完成は間近です。作成したケースに液晶を入れ、押さえ板で固定。コントロール基板に液晶のケーブルを接続します。正面から見て液晶が左右どちらかにズレているようなら、小さく折った紙や爪楊枝などを使って、隙間を埋めてやるといい感じになります。

|

|---|

| ↑液晶をセットして組み立てれば完成。背面から見ると、こんな感じになっています。 |

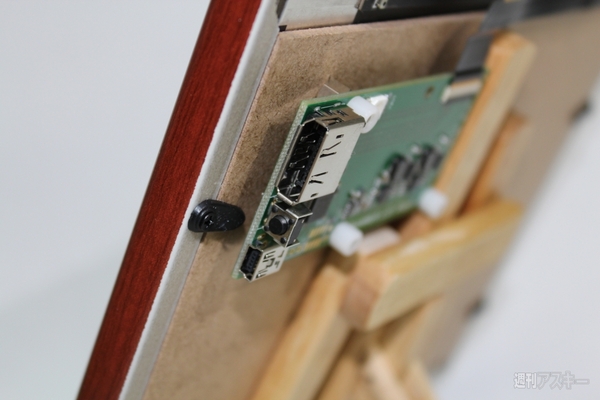

|

|---|

| ↑インターフェース部のアップ。むき出しの基板が気になる人は、なにかカバーを作りましょう。 |

|

|---|

| ↑正面から見た完成品。ミニイーゼル(これも100円ショップのもの)などに置くと、使いやすいです。 |

デュアルディスプレーなんかにも挑戦してみたい

駆け足でしたが、100円ショップで売っているフォトフレームを利用した液晶ケースの作り方を紹介してみました。もちろん、この通りに作る必要はまったくありませんので、それぞれ工夫してみてください。今回は液晶が1枚の場合でしたが、そのうち液晶2枚を使ったデュアルディスプレー用ケースなんかも作ってみたいですね。4096×1536ドットの横長ディスプレーとか、結構使いやすいそうです。

最後にお約束ですが、この記事は液晶の自作をすすめるものでも動作を保証するものでもありません。チャレンジするときは、怪我やトラブルも含め自己責任でお願いします。

|

|---|

| |

週刊アスキーの最新情報を購読しよう