あの宇宙作戦はどこまでリアルなのか? ヱヴァ:Q冒頭作戦を佐原准教授に聞く

2013年01月01日 17時00分更新

大ヒット上映中の劇場アニメ『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』の冒頭では、宇宙を舞台に、とある作戦が展開される。

スピード感と重量感にあふれ、観客を惹き込む宇宙のシーン。そこには、ある宇宙工学の現役研究者が裏付けと重みを添えている。エンディングロールに“宇宙考証協力”としてクレジットされているのは、はやぶさのイオンエンジンと同じ、電気推進の研究によって学位を取得し、現在は人工衛星を始めとする宇宙システムを専門とする、首都大学東京システムデザイン学部航空宇宙システム工学 佐原宏典准教授。すでに研究室サイトにて、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q 冒頭6分38秒 宇宙考証の解説』と題する記事を掲載している佐原准教授に、あらためて作品が追及した“宇宙のリアル”について聞いてみた。

※『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』の研究室サイト『宇宙考証の解説』」とそれに基づく本記事は佐原准教授の独断によるものです。実際の設定とは異なる可能性があります。また、内容について『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』の製作者は何ら責任を負うものではありません。また、ネタバレと思われる箇所も多少含まれておりますので、ご了承ください。

――『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』、冒頭の宇宙作戦のシーンですが、まず前提として……あれは、どの程度の高度で展開されているものなのでしょう?

|

|---|

佐原:だいたい高度400~600キロメートルくらいで計算しています。低軌道ですね。300~400キロメートルくらいのところにいるターゲットめがけて、600~500キロメートルくらいのところから狙っていく、という感じで検証しています。

――高度300~400キロメートルというと、国際宇宙ステーション(ISS)の高度くらいですね。

佐原:そうですね。

――目標は、低軌道、300キロメートルくらいのところを周回しているんですか?

佐原:うちの解説サイトでは、やや独断も入れて周回しているものとして解説しています。ひとつありうる現実性のある軌道例としての計算という感じです。低軌道には違いないので、大きくは外れていないと思います。

――周回の速度は?

佐原:秒速7.6~7.7キロメートルくらいだと思います。だいたい、いわゆる軌道速度ですね。

――そこでさらに上に打ちあがってから楕円軌道でアプローチしてくると。

佐原:そうですね。楕円軌道での軌道力学的に言うと、高いところに行って降りてくるほうが楽なんです。下から上に行くほうがたいへん。高度差数100キロメートルしかないのであれば、そんなに劇的に得にはならないですが、どちらかというと上から下のほうが楽ではあります。

――映像の作戦のスピード感には圧倒されるものの、一般の人からすると、どうしてこういう動きになるんだろう、という疑問が同時にわいてきますね。軌道上で、ある物体を奪取しようとするのに、ターゲットに追いつくために逆噴射して減速する。地上の感覚とはまったく逆です。なぜ、追いつくのに“減速”なのですか?

佐原:まったく軌道運動をせずに、秒速1キロメートルの加速といったものすごい推力でバーッと行けるのであれば、それはもうほぼまっすぐ行けばいいんですけど、あくまで軌道運動をしている中で追いつくには? という場合ですね。それには、何種類か方法があります。作品の中では、2号機とターゲットは違う円軌道で最初回っています。下のほうが軌道速度が速いですから、上から楕円軌道に移って追いついて、2つが交差する、いずれ出会うという軌道に入る必要があります。

|

|---|

追いつこうと思って噴射してしまうと……アクセルを踏んでしまうと、実はターゲットと出会えません。加速してしまうと、もっと大きな軌道に入ってしまいますから、絶対出会わない。下の軌道と交わるためには、降りるために減速しないといけない。降りるために減速するというのは、軌道速度以下になるということですから、その軌道を維持できないということなので、降りてきます。降りてくる間に、地球の重力で速度がついてきますから、あるところで、ある軌道速度を満たす速度になるんですね。速度と高度というのが軌道運動の場合一意に決まります。そして、別の楕円軌道に入る。それをうまく調整することで、ターゲットの軌道を横切るような軌道に入れる、ということですね。

――地上での直観とは反対ですね。

佐原:宇宙では、直観とは逆の現象が起こりうるということなんです。前に行こうと思えばブレーキを踏む、ということがありうるということです。数式が忠実に目の前に現われる形になる、というのが宇宙の世界なんですね。地上では、風が吹いたりいろんな外乱があってかき消されたりするんですが、宇宙だと、数式がそのまま、物理がそのまま成り立つ場というのが日常とはまったく違うところですね。

日本が最初の人工衛星を打ち上げるときに、切り離したロケット下段が上段に追突したことがあったんです(※補足)。これはまさに数式がそのまま成り立つので、追突したということなんですね。地上だと、風が吹いたりして、ほっといてもどこかに外れていくだろうという感覚で人工衛星を打ち上げたら、分離して追いついてしまってゴツンと。“初等物理がそのまま成り立つ世界だ”と本で読んだことがありまして、確かにそう思います。

(※補足)日本初の人工衛星『おおすみ』打ち上げを目指した“L(ラムダ)-4S”ロケット。実験機のL-4T機、4号機で第3段の残留推力による、第4段への追突が起きた。5号機めでついに人工衛星打ち上げに成功した。

――“作戦”として考えると、減速する噴射のタイミングといった手順は、あらかじめ地上で用意しておくんですかね?

佐原:そうです。打ち上げる段階から、裏方さんが軌道計算を綿密にやっていると思います。軌道計算だけでなく、ロケットの組み立てなども。

――作戦のウインドウもちゃんと決まっていた?

佐原:そうでしょうね。いつ打ち上げて、いつ減速して、いつ出会う。きっと、手順書みたいなものがあったと思いますね。アスカ達も会議に出て、資料の読み合わせみたいなのをやったんじゃないですかね。現実的に考えるとそう思ってしまいますね。現場判断というのは、基本的にできないので、あくまでマニュアルに従うんです。きっとアスカの頭の中には、“こうなった場合にはワイヤーを打ち込む”とか手順書があったんじゃないですかね。

ただ、途中でターゲットが変な動きをして……という場合の対処は、パイロットの現場判断だと思うんです。最初は2機で行く予定が、1機は高度が足りなくてダメになっています。そのときに聞こえてくる管制官の音声では「単独でやる」という判断を下しているんですね。そのあたりは、ちゃんと手順に従っているのだと思いますね。

――どうして高度が足りなくなってしまったんでしょう。

佐原:多分、打ち上げの段階で軌道速度が出てなかったんでしょうね。理由はよくわからないですが、ありうることですね。人工衛星でも軌道速度が出なくて、回らなくて落ちてくるというのは往々にしてあることです。

――そういえば、アポロ宇宙船を打ち上げた、サターンVロケットの機体が出てきますね。

佐原:サターンの1段目を束ねたようながのが出てきますね。『S-IC』といって、あれが宇宙好き、ロケット好きの人には受けがよかったようで、私も好きです。

――何か、S-ICでなくてはならない理由があるのでしょうか?

|

|---|

| ©NASA |

佐原:打ち上げるヱヴァの体重とかにもよりますが、計算してみると、確かにサターンVの第1段を使うと成り立つ、という検算をしています。技術者というのは、制約条件を与えたら、その範囲内でつくりますから、たとえば“半分の大きさでやれ”と言われたらきっとつくるとは思いますね。これは私の独断ですが、急いでつくったので高信頼のサターンVを使ったのではないかと。サターンのF-1エンジンは非常に優秀で、事故らしい事故も起きていないんです。

――ところで、映画の映像の上での6分間と、作戦上の6分間は同期しているんでしょうか?

佐原:私は、リアルタイムだという前提で計算しています。そうすると、最初のブースター1段、2段の噴射が3.5秒×2回なので、やや短いなとは思うものの、それでもあの高度で交差するくらいの減速ができているなあと。実現性はあります。アスカが最後に逆噴射するのも、15秒くらいで、ざっくり計算するとむちゃくちゃではない。数倍くらいの差を“ファクター倍”と呼びます。100に対して200なら“ファクター2”ですね。ファクター倍くらいなら「がんばればできるかな」というくらいだと思うんですね。ケタが変わるとそれは厳しいんですが……。

1000必要なミッションに対して100しか出せないのでは無理ですが、200に対して100なら「じゃ、もう1個つけようか」ということで対応できると思いますね。そういう意味で、あの作戦は実現性に矛盾がない。実際にそれを合わせるのは技術的にはなかなかたいへんだと思いますが。

――すると、実現にあたっては相当に針の穴を通すような技術が必要で、それだけのことができる人たちが実行しているということでしょうか?

佐原:そうですね。……ヤシマ作戦のときのプロジェクトマネジメントってすごいと思っているんです。どこかで誰かがプロジェクトマネージャになって指揮しているんだろうなと。サブマネージャがいて、班に分かれて、連絡も滞りなく伝わるとか。あれはなかなか……現実にはもっとはるかに小さいプロジェクトでも、“ほう ・ れん ・ そう(報告・連絡・相談)”がスムースにいかなくて失敗したりするくらいですから。このくらい、朝飯前なんだと思います。組織がどうなって、人員がどうなっているのかはわかりませんが。

――実行した人たちもすごいですし、成り立たせるだけのインフラが残っているというのもすごいですね。

佐原:もしかしたら、どこからか引っぺがしてきて再利用したのかも。あのサターンVも、アメリカのどこかの地下に埋もれていた骨董品とかを拾ってきたのかもしれないですね。それに各自のモチベーションがすごいなと思います。「何のためにやっているの?」といった疑問をもつ人たちが出てくると、別の問題が発生したりするので。各自モチベーションと目標が共有されているなら、あんなふうにスムーズに進むのだと、見習いたいなと思います。目標がはっきりしているんでしょうね。

――今回、映画の宇宙考証に関わられた経緯とは?

佐原:相談を受けたんですね。試作段階のフィルムを見まして、まずはきれいさにびっくりしましたね。「動きがちょっと違うな」という感じは受けたんですけれど、そう思ったのはだいぶ後になってからで、そのまま出しても、たぶん誰も気づかないんじゃないか、と思うような完成度の高いものだったんです。それを見て、開発現場で「これはこうじゃないかな」、「このぐらいじゃないかな」とざっくり計算したりして。雑談しているような感じでざっくり絵をかいて「これはこうだね」とか「成り立つね」と。

見事にそれを反映していただきまして、まったくそのまま忠実に、かつものすごくいい、しかも本当に重量感のあるものが動いている感じで、映画を観てびっくりしました。あの表現力はすごい。本当に圧倒されます。

――佐原先生ご自身のお話をお聞かせいただけないでしょうか。これまで、宇宙工学の分野でどのような活動をされてきましたか。

佐原:ドクターをとったのは電気推進“DCアークジェット”の研究ですね。そのときは、当時の宇宙科学研究所(現:JAXA宇宙科学研究所)の『はやぶさ』のイオンエンジンを開発した研究室にいて、学位取得後は当時の航空宇宙技術研究所(NAL、現:JAXA調布航空宇宙センター)で太陽熱を集めて動かす“太陽熱推進”の研究をしました。

|

|---|

専門は推進機関なんですけど、ちょうどそのころ、東大の中須賀先生の超小型衛星が立ち上がったころで、いろんな小さな人工衛星の開発に携わることになりました。同時に観測ロケットのプロジェクトにも関わって宇宙にものを持っていくときのモノづくりというものを勉強したんです。

東大阪の『まいど一号』と並行して走っていた『PETSAT』(パネル展開型衛星)にも関わったり。これは打ち上げるまでは、たたんでいくんですが、上に行ってぱたぱたぱたと開いて、大きく広がる。そんな衛星でした。そこで、東大阪の町工場のおっちゃんたちから、いろいろ、ものづくりの現場を教えていただきました。

首都大学東京に来てからは、とにかく“宇宙がおもしろくなることならなんでも研究しよう”という研究室をやっています。“宇宙システム”という大きな枠を設けまして、いろんなことをやっていますね。推進機もあれば姿勢制御もありますし、毛色の違うところでは、小さな人工衛星の信頼性の解析とか。あとは、木星や土星を探査するときに、途中に中継衛星を置いてデータを中継するとかそういうのもあります。

“人工衛星から流れ星を発生させよう”というテーマもありますね。本当はサイエンスの、小惑星とかに弾丸を撃ち込んでサンプルを採るような使い方をするんですが、一般にわかりやすい応用として、大気圏に突入させて、人工的に流星をぴーっと打ち出せればいいなと。

――おおーっ。それは、地上から観測するんですか?

佐原:そうです。サイエンスの面からは、発光を見ると大気の状態がわかりますので、大気観測用なんです。でもどうせ光るなら事前に予告しておいて「いついつ、空を見上げてください」と。「願い事を用意しておいてください」というのもできたらいいなあと将来的には思っています。ときには上を見上げてほしいなということです。

あとは、軌道計算とか、テーマがものすごく多いので……人間の感性を持っているような探査機かな。どういう感性かにもよるんですけど、たとえば「こういう写真を撮りたい」というときに、探査機が自分でそういう写真を撮る。そのために感性、好みの、こういう写真を撮りたいなというようなのを、探査機にデータとして入れ込みまして、それで撮影するとかですね。

――超小型衛星の開発もされていますね。

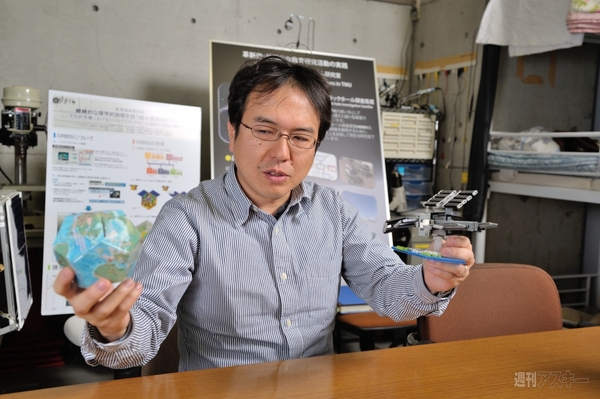

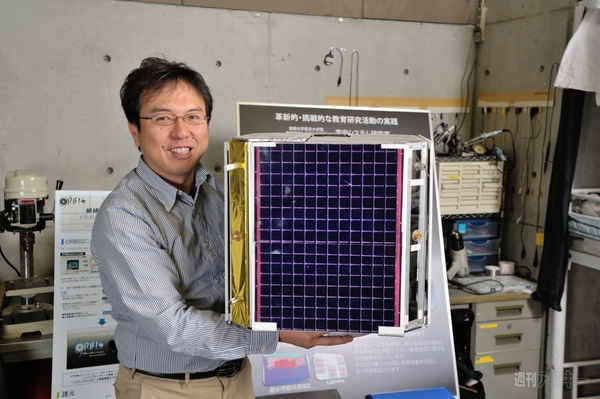

佐原:衛星設計コンテストの第18回設計大賞を受賞した、バイナリブラックホール探査衛星『ORBIS』ですね。平成27年度打ち上げを目指しています。

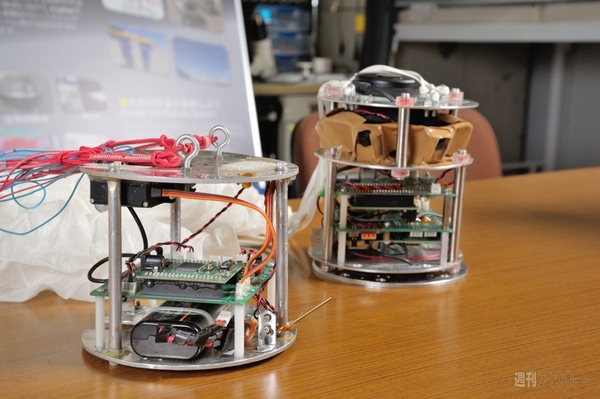

|

|---|

最初はこういう模型から始めて、次に熱構造モデルというもので、ロケット打ち上げの振動に耐えられるか、といったことを確認します。さらにエンジニアリングモデルというほとんど最終形態の試作機で試験を行ない、実際に宇宙に行くフライトモデルを製作します。

うちの学生にも職人になってもらいたいんですね。単なるホワイトカラーではなく、自分で手を動かして何かをつくれるような。会社へ入って実際には図面を描くだけかもしれないんですけど、まるで手を動かしているような感覚で、図面を描ける。そのためには、実際にものをつくる経験が役立つかなと思っています。

――宇宙科学研究所では、衛星の開発はメーカーに出すのだけれども、発注する内容を自分でつくれないといけない、という話をうかがったことがあります。

佐原:確かにそうです。業者さんに、自分の思ったものをつくっていただくためには、ものづくりの立場に立った図面の描き方なり指示の出し方をしないといけないと思うんですね。単に3行くらいの指示で「こんなものをつくってください」というだけでは、思ったものと違うものが来るかもしれないし、何か問題が起こったときに対応できなくて、誰も解決策を知らないような状況になる。自分に足りないのは加工技術の経験だけで、それ以外の部分はやはり技術者として責任をもってやりたいなと思っていますね。

研究室では、“CanSat(缶サット)”という、モデルロケットで高度4キロメートルくらいに打ち上げる模擬人工衛星の製作も行なっています。

|

|---|

CanSatはシステムをつくる、組み上げるたいへんさを経験してもらい、人工衛星をつくるための練習なんですね。CanSatですと、構想から始まって設計、製作、試験、そして本番のロケットでの打ち上げまで長くても3ヵ月くらいでプロセスを経験できます。最初に「こういうことをやります!」と宣言するので、打ち上がったときには、何ができて何ができていないのか、ということがはっきりわかるんですね。そうすると、身をもって“成功”、“失敗”というのが明確にわかります。その前にも“動かない”と悩む時期があるので、そこでも問題解決能力を高められます。

学生にはぜひ、モノづくりに挑戦して失敗して、痛い目にあってほしい、悔しがってほしいと思っています。成功した場合も、成功して万歳ではなく、なぜ成功したか、何がよくて成功したか、という分析も必要ですね。失敗、成功どちらの場合もレビューが必要です。

――そうした“モノづくり”と、映画製作と共通する部分はありますか?

佐原:映画に関わる中で、“中入り”といって関係者が集まって「お疲れさまでした、後半も頑張りましょう」という会合に参加させていただいたんです。人工衛星を打ち上げるのと同じくらいか、もっと多くの人がいたかもしれない。ものすごくたくさんの人がいて、一堂に会して、歓談して、という場があったのが実は衝撃的でした。

人工衛星をつくっていると、なかなかそういう場がないんです。そんな時間があるなら開発しろ、という雰囲気があるような気がします。なので、“中入り”ということを宇宙でもやったほうがいい、全員の結束を高めて、目標をもう一度共有する場があったほうがいいと思うんです。そういう意味で、すごく勉強になりました。みんなでひとつのものをつくる、というのは、プロジェクトという意味で宇宙でも映画でも同じですね。

そのときに庵野総監督が「宇宙をちゃんと描きたい」とおっしゃっていて、この人はすごいなあと。総監督が関わられた『オネアミスの翼』が大好きで、DVDを何十回も観ているのですが、これを聞いて、ああなるほど! と理解しました。『風の谷のナウシカ』の巨神兵のこだわり方を観ていても、すごい人だなあと思います。

――映像としては、事実と見栄えとのバランスというのもあるかと思いますが。

佐原:エンタテインメントであって宇宙のお勉強ではないですから、絵の、見栄えのほうを優先するというのはありだと思うんですね。本当に考証を厳密にやると、噴射をもっと長くしないといけないといった面もあります。すると、2分間ずーっと噴射が続くということになってしまいますが、そこは実際は15秒になっていました。ただ、考証することで、お勉強になってしまうのではなく、考証して、さらに絵もきれいで、出来がよくなるなら、そういうお手伝いができたのはとてもうれしいですね。もっというと、それを元に宇宙に興味をもっていただけるとうれしいです。

本記事は、週刊アスキーの新連載『2013年宇宙の旅 ~宇宙をちょっと知っちゃうコーナー~ 』に掲載したインタビュー全文記事です。週刊アスキーでは、毎週、知っているようで知らない宇宙の知識を、優しく読み解いていきますので、ぜひそちらもお楽しみください。

■関連サイト

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q 冒頭6分38秒 宇宙考証の解説』

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q 公式サイト

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります