VRは人工知能と一緒に取り組むべきテーマだ

MIT Technology Reviewに「期待はずれだった平昌五輪のVR配信、東京に生かせるか?」という記事があった(原題は「I thought VR would make watching Olympic snowboarding awesome. Sadly, it sucked.」)。よく読むと、録画については「時にワクワクした」(occasionally exhilarating)と書いているのだが、スノーボードを見ていて「VRは奇妙な転機(weird juncture)に来ている」と感じたそうだ。

理由は、VRのための道具は十分に安くて高性能になった(ある要求満足度を満たしている)。ところが、それを使って十分に観客を魅了する手法に確信を持てていない。

たしかに、ソニーのPlayStation VRは昨年12月で出荷台数が200万台を超えたと発表している。ヨドバシカメラやドンキホーテにいけば、数千円のVRゴーグルがたくさん売っている。今回のインテルと米NBCによる中継も、お薦めはGear VRなどだが、Google Cardboardのような簡易HMDでも楽しめるとある。VRは「HMDが十分に安くなれば」と言われてきたが、その条件は満たされつつあるのにというわけだ。

ちなみに、この記事の読みどころは「意外なことに、カーリングはVRでのライブ視聴にはるかに適していた。カーリング競技は室内の平面で行われ、常に少ない人数だけが参加する。照明は一貫しており、どんな視点からでも動きを容易に追いかけることができたし、カメラの視点を切り替える時間にも余裕があり、競技の最中に何かを見逃すこともほとんどなかった」というくだりだ。

同じようなスポーツのVRコンテンツといえば、「NHK VR」の「女子団体パシュート 」がある。平昌五輪で金メダルを獲得した、まさに高木美帆、佐藤綾乃、高木菜那の3選手のヘルメットに取り付けた全天周カメラによる360度映像を堪能できる(ただし撮影は昨年10月)。しかし、これも1周400メートルの非常にシンプルなコースの上を滑る競技だからかもしれない。

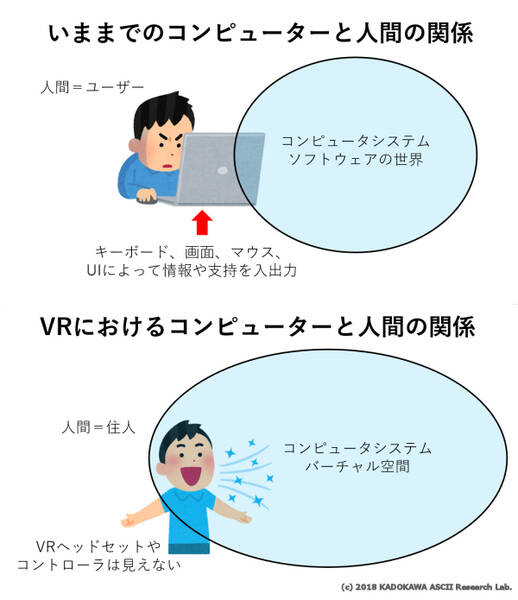

「奇妙な転機」というのは、デバイスとコンテンツの成熟度のバランスが逆転したと言いたいのだろう。しかし、VRは、少し前の360度見まわせる空間という以上のものを我々に提供しつつある。それは、ここでも触れたことがあるユーザーインターフェイスとしてのVRの意味である。つまり、もう1つの「転機」が来ていると思う。

VRでは、人間とシステムが対称性をもって相互に感じあい、作用しあうことができる。人間が意図的にサインを送ったりしなくても、ちょっとした体の動きを察知して「あ・うん」で共同作業をこなすこともできるようになるだろう。

たとえば、現状では、VR内でメニューなどの操作は現実空間と同じように自分の手でやることが多い(Oculusの中でそれをやっているしMagic Leapのデモを見てもそうだ)。これは、将来的にはシステム内のアシスタントが私の表情を見てさっと次なる操作で使う道具を手渡してくれてもよいと思う。そのために、いまHMD内にカメラをつけてユーザーの表情(感情)を読み取る技術も注目されている。

そして、VR/ARと人工知能はいっしょくたに取り組むテーマになるべきだ。なぜなら、それは視覚・画像情報を(しばらくは)中心にあつかうものだからだ。

没入するのはバーチャル空間の景色ではなく、コンピューターシステムそのものだ

VRの世界では、いまでも「没入感」という言葉がよく使われる。エンターテインメントや創作的な分野、教育(ビジネス分野を含む)や医療(痛みの軽減やメンタルな分野)などでは、「没入感」は重要な意味をもつのだろう。そのための優れた試みやシステム開発も積極的に行われている。

しかし、VRの世界は、この言葉にとらわれ過ぎていると感じることがある。むしろ、VRの世界を観察しようとしたり(グーグルの教育VRのExpeditionsのように)、積極的にコンピューターから何かを説明されている場面も多いからだ。これは、とても重要なことで、人工知能の世界で大きなテーマとなりつつある「説明可能なAI」(Explainable Artificial Intelligence)のアウトプットとしても期待できるはずだ。

没入感とは、「immersive」の訳語であるわけたが、この単語、一般的な辞書にはのっていない(たとえば小学館の『ランダムハウス英和大辞典』にも出ていない)。IT業界が作ってしまった言葉で、元になった「immerse」は液体などに「浸す」意味で、「夢中」にさせる、「没頭」させるの意味もある。だから訳語として「没入感」というのはおかしいわけではない。

しかし、浸されるのはバーチャルな空間の景色の中ではなく、コンピューターシステムそのものに浸されると考えるべき時期に来ている。VRは、“目的”ではなく、すでに“手段”であるべきだからだ。

2月28日(水)に開催の「OMC 2018」のテーマは、「VR/ARからxRへ テクノロジーによるカンブリア紀の到来」となっている。ここで、VRについてお話をさせていただくことになった。私以外の登壇者の方々は、VR/ARの専門的な解説や事例を紹介していただけるので、私は、ネットデジタル全体との関係で捉えたところにチャンスがあるという話をするつもりだ。

とくに、GAFAMと呼ばれるグーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフトの5社は、いずれもVR/ARにまじめに取り組んでいる。彼らは、VR/ARについて、自分たちの次のコンピューティングを見つけるための大きなヒントだと考えているからだと思うのだ。たまには、Oculus、HTC VIVE、PSVR、Daydream、Unity、Steamといったキーワード(実は重要なのだが)が出てこないVRの話があってもいいでしょう。

2月20日(火)に、VIPO(特定非営利活動法人映像産業振興機構)が、経産省・文化庁と合同で「VRコンテンツセミナー」を開催した。経済産業省の平成29年度予算「先進コンテンツ技術による地域活性化促進事業」の一環で、『VR等のコンテンツ制作技術活用ガイドライン2018』が紹介された。私は、ほんの少しだけ関係していて、いま重要なのはノウハウや留意事項の蓄積もであるのだが。

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 取締役主席研究員。月刊アスキー編集長などを経て、2013年より現職。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。著書に『ソーシャルネイティブの時代』、『ジャネラルパーパス・テクノロジー』(野口悠紀雄氏との共著、アスキー新書)、『NHK ITホワイトボックス 世界一やさしいネット力養成講座』(講談社)など。

Twitter:@hortense667Mastodon:https://mstdn.jp/@hortense667

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります