月間30億円超の取引額に成長したビットコイン取引所

「勝算はないからやめておけ」猛反対の中でビットコイン市場を開拓したcoincheck

2016年02月19日 07時00分更新

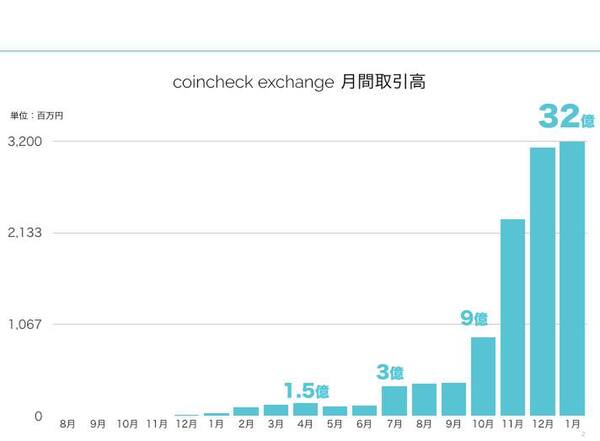

レジュプレスが提供する、仮想通貨ビットコイン(BitCoin)のサービス『coincheck』(コインチェック)。その機能の1つであるビットコイン取引所の取引額が順調に増えている。2014年8月にスタートしたcoincheckは、2015年3月には早くも月間取引額1億円を突破。だが、それで驚いてはいけない。2015年12月の月間取引額は31億円にも上ったというのだ。

「ここまで急激に成長するとは思っていなかった。サービス開始当初に考えていたのは、1年後の取引額が5億円ぐらいになればいいということだった」。レジュプレスの取締役・共同創業者の大塚雄介氏はこう明かす。

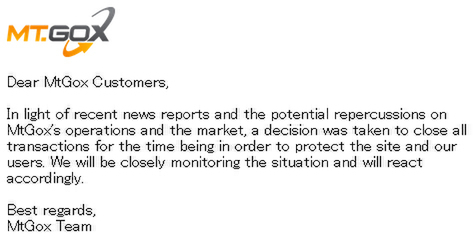

同社がcoincheckのサービスを開始する約半年前。ビットコインの名を一躍全国に知らしめた出来事があった。当時、世界最大のビットコイン取引所だった「MTGOX(マウントゴックス)」が突如取引を停止し、経営破綻に陥った事件だ。この事件によってMTGOXの会社経営破綻と、ビットコインというテクノロジーに対する信頼が混同して語られる現象が起きた。

そんな環境の中でビットコイン事業を始めると言った大塚氏らに対し、周囲の目は冷ややかだった。「金融(の業界)は大人な戦い方が必要なので難易度が高い」といった声が大勢を占めたのだ。そして、大塚氏はその反応を十分に理解できた。なぜなら大塚氏自身もビットコイン事業は難しいと考えていた時期があったからだ。

レジュプレスの大塚雄介取締役・共同創業者

難易度が高いと思っていたビットコイン事業

時計の針をもう少し戻してみよう。

「レジュプレスは基本的にエンジニア中心の企業で、エンジニアドリブン、テクノロジードリブンで世の中を変えるようなサービスを提供する会社」だと大塚氏は言う。同社はcoincheckを始める前、自分のライフストーリーを自由に投稿できるサービス『STORYS.JP』(ストーリーズ)を提供していた。そのサービスから生まれ、書籍化されてヒットしたストーリーは多数ある。映画化もされた「ビリギャル」はその代表格だ。

エンジニアとしてSTORYS.JPの開発をリードしたのが、レジュプレス代表取締役社長でもある和田晃一良氏。「STORYS.JPは安定的に利益を生むサービスに成長していたが、和田の開発能力をSTORYS.JPだけに充て続けても会社としての最大の結果を得られないと考えていた。当時、STORYS.JPは他のメンバーに引き継がせて、和田の開発能力を生かして新事業を立ち上げる時期に差し掛かっていた」と大塚氏は語る。

では、新事業としてどんなことに取り組めばいいのか。和田氏と大塚氏はお互いにテーマを持ち寄って1カ月間考え続けた。そして、和田氏が着目したのが金融業界の非効率性だった。

インターネットの登場により、多くの領域でシステムが効率されてきた中にあって、金融業には古いシステムが残ったまま。そこに大きな市場があり、大きな価値の転換が起きる可能性が高い。そのようなパラダイムシフトを起こせる可能性として、ビットコインという技術的ブレイクスルーがあることに和田氏は気づいたのだ。

「初めてその話を聞いたとき、MTGOX事件があったのでビットコインに対しては懐疑的であり、金融事業に近しいビットコイン事業は難易度が高いと思った。しかし、和田の話をしっかりと聞き、彼が勧めた本を読んでみると、本質的にはビットコイン自体が持っている技術的な可能性は高く、MTGOXという会社の経営がおかしかっただけだということがわかった」と大塚氏。新しい事業として、ビットコインのサービスを提供することが決まった。

広がっていたブルーオーシャン

ビットコインのサービスを始める前に、自分自身で金融サービスを体験する必要があると考えた和田氏と大塚氏は、FX(外国為替証拠金取引)や株式投資などを自ら行ってみた。残念なことにつぎ込んだお金はほとんど失ってしまったが、得られるものもあったという。金融サービスに対するユーザーの気持ちがわかったのだ。実体験から、サービス利用者の立場に立った機能を考えられるようになったという。

「所有していた外国株の価格が一晩で5000円ほど下落したことがあった。小額取引しかしていなかったので大きな痛手は受けなかったが、仮に数千万円の株式を所有していたら、数百万円の損。そうなると、深夜でも叩き起こしてくれるサービスがほしくなる(笑)。それは冗談としても、実体験を通してユーザーが求める機能を作り出すことは重要」(大塚氏)

前述の通り、レジュプレスがcoincheckのサービスを開始したのは2014年8月のこと。「じつはこのタイミングが絶妙だった」と大塚氏は言う。MTGOX事件が起きたことで、ビットコインに対してネガティブな印象が持たれ、大企業側は企業評価リスクの観点から参入できていなかった。当時は法整備や担当官庁も決まっていなかったので、参入するには非常に事業リスクのある領域となっていた。その一方で、安全が担保された形でビットコインの取引をしたい人たちの受け皿がなくなっていた。ライバルが少なく、目の前にブルーオーシャンが広がっていたというのだ。

「もちろんリスクはあった。ベンチャーキャピタルも支援しにくかっただろう。しかし、僕らにはSTORYS.JPで得た資金があったので金銭的な課題はクリアできた」と大塚氏は振り返る。

課題はほかにもあった。テクノロジーが先行しても法律が整備されていないとビジネスとして成り立たないのだ。だが、調べてみると、日本政府がビットコインを通貨ではなく、価値記録という実物資産(モノ)として扱うと決めており、スタートアップが参入できる市場環境が整っていたのだ。

背景には、米国でビットコインの流通が進んできており、このままでは米国のルールがグローバルスタンダードになり、日本はそのルールのフォロアーになってしまうという政府の危機感があった。

「日本が先頭に立ってルールメーカーになり、世界のビットコイン市場を引っ張っていこうと考える先見性のある人が政府内にいたのでは」(大塚氏)

だが、和田氏にも大塚氏にも金融業界のバックグラウンドや人脈があったわけではない。周囲からは「勝算はないからやめておけ」と忠告を受けた。「でも、やれるところまでやってみようと思っていた。忠告は、その人の過去の経験から得た知見からくるもの。僕たちがやろうとしていることは、誰もやったこともないことだった」

ところで、なぜ米国でビットコインの流通が進んできたのか――。米国ではショッピングなどの支払いにクレジットカードを利用する文化が浸透している。便利な面がある一方で、磁気カードに書き込まれている情報を抜き出し、まったく同じ情報を持つカードを複製するスキミング犯罪が横行し、その安全性に疑問が持たれ続けている。そこでクレジットカードに替わる決済手段が求められ、それに応じたアイデアが生まれて実験を繰り返している状態であり、ビットコインもその1つというわけだ。

一方、日本ではクレジットカード決済の文化が米国ほど浸透していないだけでなく、クレジットカードを狙った犯罪もそれほど多く起きていない。安全が保たれた中で新たな実験を行う必要性を感じる人は少なく、ビットコインの日常的な流通も進んではいないというわけだ。そのため、「日本のビットコイン市場は米国に比べて1~2年は遅れているのは事実」だと大塚氏は話す。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります