春日俊彰の「なるへそ」と山根青鬼の『なるへそくん』

最近、Yahoo!知恵袋で興味深い質問を見つけた。

「なるへそ」はオードリー知っている人しかわからない造語でしょうか?

春日俊彰さんが作った造語「なるへそ」を昼休み使ったら、みんなに無視されました。

たしかに、先日もNHKの『100カメ』の「"世界タウン"新大久保 日本で暮らす外国人たちの素顔」という回を見ていたら「なるへそ」と発言していた。それで、Yahoo!知恵袋のこの質問には3つの答えが寄せられていて、次のようなものだった。

春日と同年代ですが、

小学生時代からある言葉です。

(1980年代に流行したらしい)

春日語じゃないです。「死語」です。

正確には、この回答には『死語の辞典』というところへのリンクも貼られている。なんとも楽しそうなサイトがあるというわけなのだが、その『死語の辞典』というサイトを開いてみると次のようにあった。

なるへそ(1980年代)

「なるほど」の言い換えで、意味は同じ。

どちらかと言えば、心底納得してはいないときや、指摘されて少々ウザったく感じているときに使う。

たしかに、そんな感じで使われているのは事実なのでよいとして「1980年代」というのが気になった(1980年代によく使われたよねということかもしれないが)。というのは、この「なるへそ」という言葉、私が小学生の頃(1960年代)から使われていたからだ。その頃に『なるへそくん』という人気マンガがあったのが、その理由だと思う。

ということで、メルカリやヤフオクを探してみるとありました『なるへそくんカルタ』やら『なるへそくんメンコ』など。これはもう入手するしかないということで、入手したのが記事冒頭の写真のメンコである。『なるへそくん』の作者は、山根青鬼で、弟の山根赤鬼とともに、当時はなかなかの人気マンガ家でありました。

そこで、山根青鬼氏のWikipediaを開いてみると、ありました『なるへそくん』。それによると、「(週刊少年キング 1966年頃) - 和泉製菓のキャラを漫画化。TCJ(現:エイケン)制作でアニメ化の予定だったが実現しなかった」とある。和泉製菓(現ちぼりホールディングス)のチョコのキャラクターとして作られたマンガなのだとか。知らなかった!

山根青鬼先生の『なるへそくん』だが、いきなりヘソがビビビビビーと鳴りだす、頭にはアンテナがついた少年が主人公という作品。内容は、いかにも昭和なナンセンスコメディなのだが、子供心にそのシュールさに衝撃を受けたという人は少なくないだろう。そして、名前だけでなく「なるへそ」というセリフが、このマンガの中には出てきたのだ。

ルーブ・ゴールドバーグとピタゴラ装置の違い

などとここまで書いているたったいまも、NHKの『ピタゴラスイッチ』で「なるへそ」が連発されているではないか! しかも、「なるへそ」スタンプ的なマークまで画面にポンと押された感じで出てくる。「すわっ、ピタゴラスイッチは《なるへそ》推しか! 《なるへそ》で何か狙っているのか?」となりそうである。

『ピタゴラスイッチ』は、NHK Eテレ、私の時代には「NHK教育放送」というチャンネルの番組である。そんなわけで、関係者は「なるへそ」という国語の教科書に出てこないような言葉を使っていいのか? と大いに議論した可能性がある。

この番組の中核をなすのが『ピタゴラ装置』と呼ばれるビー玉やら定規やらが作用して連続的に動いていく仕掛けなのはご存じの通りだ。どんなプログラミング教育よりもソフトウェアを作ることの楽しさを伝えているコンテンツではないかと思えるものだ。しかも、さりげなく東銀座のナイルレストランのカレー粉の缶など「オヤッ?」というものが使われていたりするのも楽しい。

この種の装置の先祖はといえば、米国の漫画家ルーブ・ゴールドバーグだが、ピタゴラ装置の場合は「とくに何か実用になるわけではない」ところが異なる。ルーブ・ゴールドバーグの作品は、何か生活に役立てるという妄想がテーマである。それに対して、ピタゴラ装置は、リアル空間でかつあくまでもアルゴリズムを楽しむ的な茶の湯的ともいえる楽しさがある。

「ピタゴラスイッチという番組そのものが《なるへそ》の塊のような番組といえるのではないか?」

「そもそも『ピタゴラスイッチ』という番組はこの「なるへそ」の精神に導かれて生まれた番組なのではないか?」

「機械仕掛けを見つめる《なるへそ》こそが日本の戦後復興を可能にしたのではないか?」

「いまこそ、日本には《なるへそ》の精神が必要なのではないか?」

などと議論が重ねられて、はれてNHK Eテレというチャンネルにおいて「なるへそ」の正式なデビューとなったものと思われる(『ピタゴラスイッチ』でいつの放送から「なるへそ」が使われ始めたのか知らないのだが)。この際、番組の中で「なるへそ」をどんどん増殖してほしい。ピタゴラス教団は「数」が神みたいな人たちなのでより現実的な「なるへそ」をというわけだ。

「なるへそ」の源流をさぐる

「なるへそ」が1980年代のものであるという『死語の辞典』の記述に対して異論を唱え、個人的な経験として1960年代の山根青鬼の『なるへそくん』があるという指摘をした私である。しかし、この「なるへそ」の本当の成立時期などについてはまるで知らない。

こんなときに絶大な威力を発揮するのが国立国会図書館デジタルコレクションである。明治維新から1987年代までの日本で出版された膨大な本を全文検索できる(オンラインでの閲覧は一部のみ:コチラ参照)。

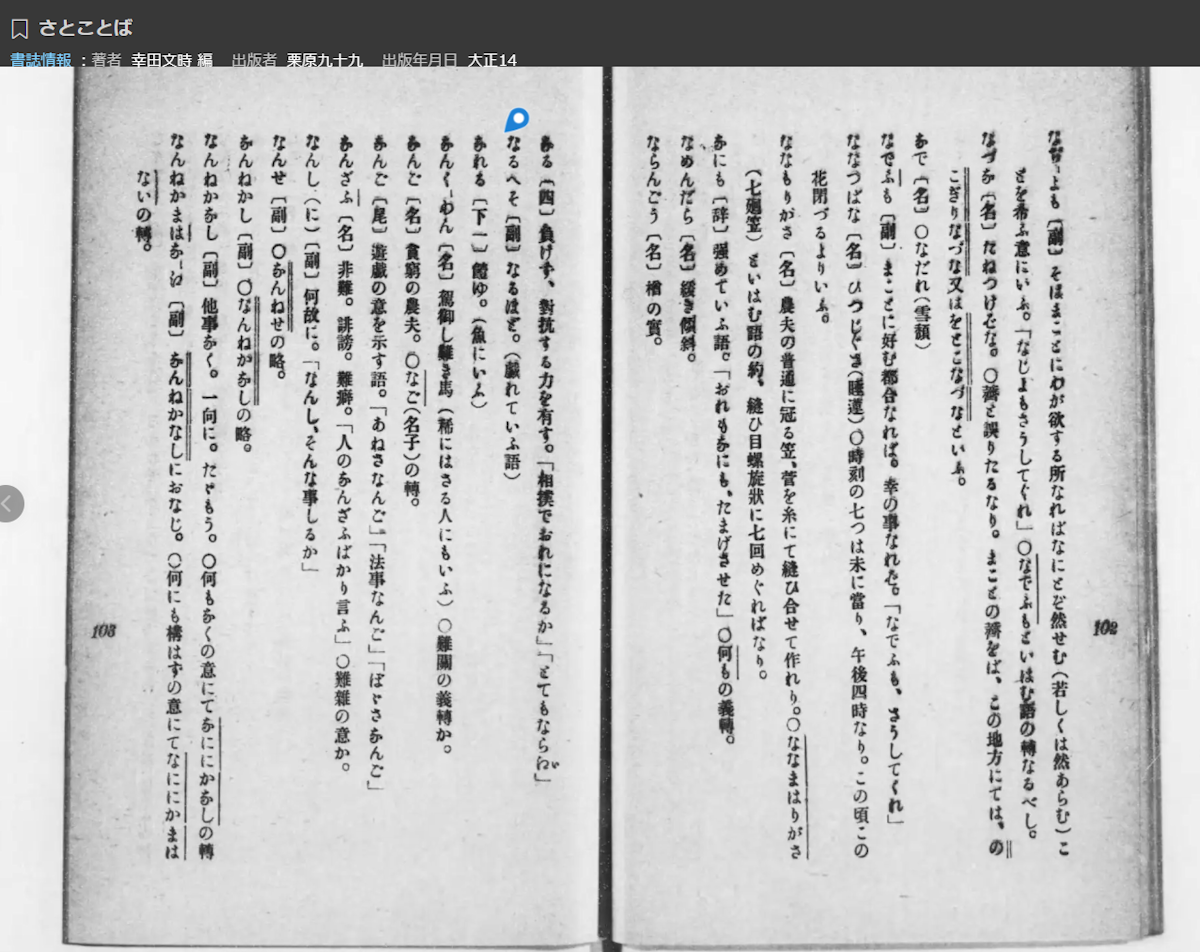

さっそく「なるへそ」で検索してみると、昭和10年頃の出版物において「なるへそ」が多く出てくるように見える。しかし、今回の検索において「なるへそ」が使われた最も古いと思われるものは、大正14年(1925年)の『さとことば』(幸田文時・著、非売品)という本である。

「さとことば」というのは、要するに「方言」のことである。本文を読んでみると「新潟県西蒲原郡吉田村大字鴻巣」というところで用いられていた言葉を集めたものだそうだ。その方言辞典のような本に「なるへそ〔副〕なるほど。(戯れていふ語)」と出てくるのだ。

ここで注意すべきは「副詞」とだけあり、『なるへそくん』のときには明らかにそうだった「感動詞」としては記述されていないことである。そして、「なるへそ」を方言だとする本は、国立国会図書館デジタルコレクションでは何冊も見つかるのだった。

『博多方言 (全国方言資料集成)』(原田種夫著、国書刊行会、1975)

『東信濃方言集 (全国方言資料集成)』(上原邦一著、国書刊行会、1976)

『徳島の方言』(高田豊輝著、高田豊輝、1985.10)

『戸畑方言私考 : こどもの頃の玩具と遊び』(伊崎吉兵衛著、伊崎吉兵衛、1969)

『盛岡のことば』(佐藤好文編著、盛岡市、1981.3)

『駿河岡部の方言と風物』(佐藤義人著、大学書林、1967)

全国各地で「なるへそ」が、その土地の方言として記録されてきたことがわかる。どの地方でも「おらが方言」として「なるへそ」を使ってきた。しかし、これらの本の刊行年を見ると1970~1980年代のものばかりだ。山根青鬼の『なるへそくん』の連載から5~15年も後のことである。地域文化や言語の研究者は、ちゃんと『少年キング』を読むべきである。

「なるへそ」を方言としてではなく紹介している本も、もちろんある。逆に、『なるへそくん』より10年以上前に出版された『ことばの研究室 第4(正しい表現)』(日本放送協会編、大日本雄弁会講談社、1954)である。

『ことばの研究室 第4(正しい表現)』は、約20人の執筆者による「ことば」の使い方についての解説書だ。その中で「なるへそ」は、国語学者の浅野信さんが「慣用句の誤り」という文章で次のように触れている(一部省略)。

《「なるほど」という語を俗に現代風にしゃれて「なるへそ」と言う人がありますが》

「なるほど」(成程)が音の響きから「なるほぞ」となり、「ほぞ」は「臍」(へそ)なので、「なるへそ」となったとする「なるへそ」の成り立ちにまで論じているではないか。ちなみに、「ほぞを噛む」という言葉に対して、「へそを噛む」という人もいるとも書かれている(どうにもならないことを後悔するの意味、念のため)。

ちなみに、この本は「日本放送協会編」、つまり『ピタゴラスイッチ』を放送しているNHKによるものだ。本当に「なるへそ」は日本全国で「方言」として使われていたのだろうか? それが1950年代までに「現代風」となったのだろうか? Yahoo!知恵袋で答えた人も『死語の辞典』も、『なるへそくん』があったよねと言っている私も、自分のスコープで言っているのは同じである。ことばの世界は難しい。

『小学五年生』1998年(小学生も使ってる)、『日本の名随筆 別巻 35』1994年(「なるへそ」と相槌を打たれると、全身が脱力する思いがするとある)、1990年代にも細々と使われていたことがわかる。

「なるほど」の依存症な私たち

河口洋一郎先生(東京大学名誉教授)にお聞きした話なのだが、たしか東京大学の卒研の発表会で、学生の発表に対して教授陣は「《なるほど》という言葉は使わないようにしよう」となったことがあるそうだ。「なるほど」では何をどう評価したか分からないからだ。これは、なかなか理にかなった提案である。

ところが、東京大学の教授陣が「なるほど」という言葉が使えなくなったとたん、ものすごいストレスに見舞われたのだそうな。どんな学生の発表に対しても、ウググとなり、まるで自分の体がコントロールできない呪縛にあったような凄いことになったらしい。

いかに我々が「なるほど」という言葉に依存して生きているか。「なるへそ」ではなく「なるほど」である。

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。MITテクノロジーレビュー日本版 アドバイザー。ZEN大学 客員教授。ZEN大学 コンテンツ産業史アーカイブ研究センター研究員。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より現職。雑誌編集のかたわらミリオンセラーとなった『マーフィーの法則』など単行本も手がける。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。その錯視を利用したアニメーションフローティングペンを作っている。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。

X:@hortense667

Bluesky:https://bsky.app/profile/hortense667.bsky.social

mixi2:@hortense667

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります