第13回

積み上がる課題とタスクをチームで前向きにさばくためのBacklog活用

メンバーのやる気をMAXにするチーム組成術 コミュニティイベントから学ぶ

2025年03月26日 09時00分更新

バックログスイーパーが課題を整理 週次ミーティングで進捗を確認

大谷:Backlogに落とし込む作業はどのように進めたのでしょうか?

清家:去年までのマイルストーンや、ガントチャートの大本になるスプレッドシートを元に、課題を一気に作っていきました。ただ、これに関しては「僕がやった」と言うよりは、バックログスイーパーとしてよく名前の挙がるデジタルキューブの恩田さんがきれいに課題化してくれました(関連記事:バックログスイーパーの恩田さんに、タスク管理成功の秘訣を聞いた)。だから、「この課題を全部やり終えたら、Backlog Worldが終わりますよ」という状態が最初から見えていたんです。

しかも、この課題の切り方も「これを片付けなければいけないけど、具体的な方法は書かれていない」みたいな絶妙なさじ加減でした。今になってみると、やらなければならないことは見えているけど、方法に関してはメンバーで考えていこうということだったんだなと思います。

井上:恩田さんに関しては、絶対メンバーにいた方がいいからと激推しして、2024年にも運営に加わってもらいました。僕が実行委員長だった2023年のときには、イベント自体のBacklogの課題テンプレートはすでにありました。ただ、粒度の細かいテンプレートだったので、これを恩田さんにいったんばらしてもらったり、修正して清家さんに渡したんです。

大谷:なるほど。イベント運営でも恩田さんは“バックログスイーパー力” を発揮してくれたわけですね。

清家:はい。各チームに関係するカテゴリが作られており、タスクの内容や完了の条件、担当者などを設定するようになっていました。必須で書かないといけない項目も課題に記載されているので、課題を追加する際にも、なにが必要なのかわかります。だから、チームごとに誰の役割なのか、どのチームがやるべきなのかは明確でした。

ただ、課題をオンラインでこなしていくだけでは、ボタンの掛け違いもあるので、週次ミーティングを実施していました。こちらは議事録をベースに進めており、議事録にアジェンダがあり、そこに議題が書かれています。チームごとに議題を挙げてもらったのですが、これをBacklogの課題単位にしました。「こんな課題があるので、このチームと相談したいです」とか、「この課題に関しては、判断が必要です」といった内容のミーティングになるので、週次で解決したかった課題がどんどんクリアになっていきます。

大谷:あとから考えて課題の抜け漏れはなかったのでしょうか?

清家:当然、やっていくうちに新しい課題も出てくるので、それは週次ミーティングの中で課題化していきます。つまり、週次ミーティングは課題の解決だけではなく、掘り起こしも行なう場でした。

掘り起こされた課題は、前述したように、タスクの内容と完了の条件、担当者などが設定されるので、ミーティングが終わった時点からすでに手を付けられる状態です。担当者はその課題を解消するように作業し、次のミーティングで進捗として報告します。

ちなみに、Backlog World開催の直前に「ドキュメント」という機能が追加されました。便利なのでこれを議事録で使えたらよかったなあとも思いました。

「判断待ち」や「進めてください」「相談させてください」などの状態を追加

大谷:プロジェクト進行中のBacklog利用の工夫を教えてください。

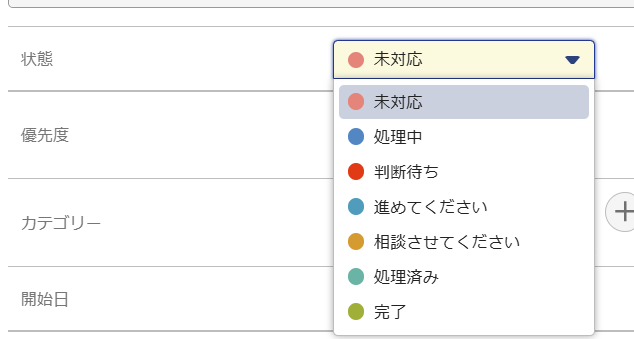

峠:たとえば、Backlogでは「未対応」や「処理中」「完了」などの「状態」が設定できるのですが、今回のプロジェクトでは、ここに「判断待ち」「進めてください」「相談させてください」などを追加しました。

非同期でメンバーが動いている中、期限が迫ってくるタスクをどんどんさばかなければならない。これを的確に迅速に回すために「状態」を追加させてもらいました。たとえば、課題が「判断待ち」の状態になっていて、清家さんが「進めてください」に変えたら、担当者は進めてOKだとわかります。だからステータスがつねにわかるようになっていました。

大谷:なるほど。ワークフロー的な使い方を加えているんですね。

峠:はい。ステータスを見て、PMOの恩田さんからは期限が切れている課題に関しては、「これどうなってますかー?」というコメントが来ます。だから、「誰がボールを持っているかがわからない」「各担当者がなにをすべきかがわからない」という不安定な状態がどんどん潰されて、運営が回ります。

大谷:さすがバックログスイーパーのプロジェクト回しですね。実際にどんなやりとりをしていたのでしょうか?

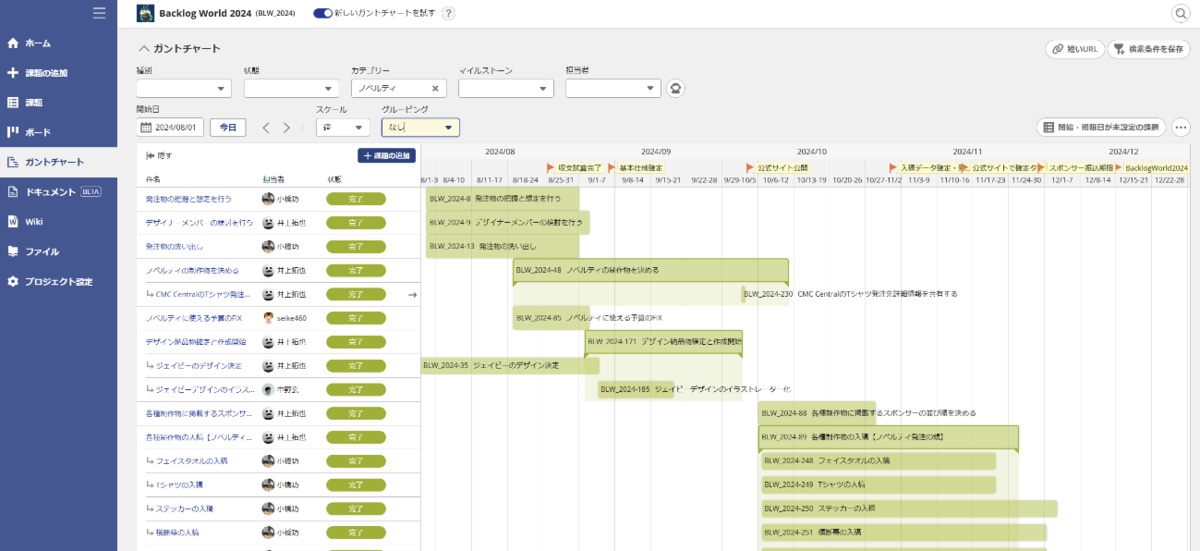

井上:Backlog上のログで具体的に説明しますね。2024年8月頃のガントチャートを表示させて、カテゴリを「ノベルティ」にしてみます。この画面で「発注者を把握する」「デザイン案の想定を行なう」「発注物を洗い出す」という最初に作られていた課題。ここから粒度を細かくしていって、子課題で「フェイスタオルの入稿」や「Tシャツの入稿」などを立てています。

これらの子課題はノベルティ担当の私ともう1人が担当者を分け合って、ボールを回しながら担当していて、1つの課題に20くらいのコメントがついています。この中にはデザイナーさんも入ってもらって、デザイン案の画像も具体的にやりとりしています。デザイン案にOK出したり、コメントし合っているところに、清家さんがのぞきに来るとか(笑)。

チャットを併用したら情報が迷子に やはりBacklogへの集約が重要

大谷:メールやら、チャットに情報がばらけないで、Backlogで全部見られるのは便利ですよね。

井上:この粒度のタスク管理は、僕と担当者の2人が見ていればよくて、最終的なアウトプットは定例で清家さんにサマリーを渡すという進め方をしていました。

峠:実は、チャットとしてDiscordを使っていたのですが、一時期プロジェクトの話が、Backlogにあるのか、Discordにあるのかわからない状態になりました。そこで途中からBacklogのコメントに統一することにしました。粒度が多少細かすぎても、Backlog上でやりとりを完結することで、どんな背景でそれが決まったのか、わざわざ打ち合わせをしなくてもわかるようになりました。

清家:Discordは軽いやり取りができるコミュニケーションツールとして使いたかったんです。Backlogでコミュニケーションすると、判断が重くなってチームアップが進まないということを懸念してのことです。ただ、結果として先ほど峠さんが言っていた「どこにあるのかわからない」が起こってしまったんです。これは完全に反省点です。

そこで、ある時点で僕がいったんDiscordの全チャンネルを回って、「これが取り残されている」という内容を洗い出し、Backlogの課題として起票し直しました。これでなんとかBacklogに全部やりとりが溜まっている状態に戻すことができたんです。

大谷:チャットから手動でデータを移したんですね。

清家:けっこう大変だったので、Backlogを使ってもっと軽いコミュニケーションができる方法を用意しておけばよかったなと思っています。たとえば、わたしの会社Fusicでは、雑談用という課題を作ることがあります。まあ、それはそれで運用も難しいんですけど、そういう方法をとればよかったかなとあとから思い返しました。

反省点もありましたが、結果的には全部Backlogに情報を集約できてよかったと思っています。特に今回の運営メンバーは、みなさんBacklog慣れしていたので、最初からBacklogだけにまとめてもよかったかもしれません。これは今回の取材で一番お話ししたかったことでもあります。峠さん、この話をしてくれてありがとうございます。

(続く)

週刊アスキーの最新情報を購読しよう