ライバルのGeForceとRadeonの良さを取り入れた2世代目

インテル“Battlemage”世代の新GPU「Arc B580」はRTX 4060/RX 7600以上の性能になる?

2024年12月03日 23時00分更新

eスポーツゲーマー歓喜の「Xe LL」

DLSS FGやAFMF、FSR 3 FGといったフレーム生成技術はその性質上、利用時にE-Eシステムレイテンシーが著しく増大するという欠点がある。そのためゲーム側でDLSS FGを利用する際には「Reflex」を自動的にオン、AFMF使用時には「Radeon Anti-Lag」が自動的ににオンになるような実装になっている。

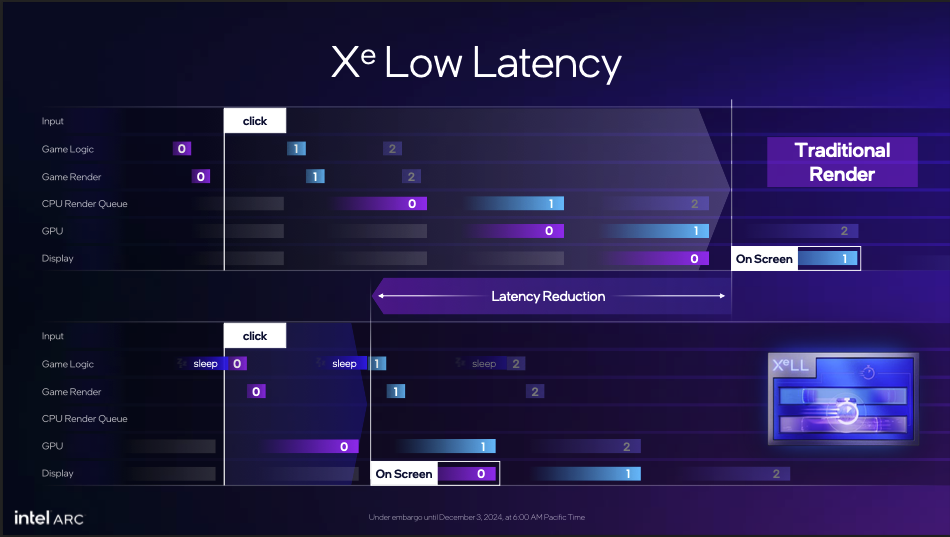

インテルもXeSS-FGを実装するにあたり、同様のレイテンシー低減技術を投入する。それが「Xe Low Latency(以降、Xe LLと略)」だ。

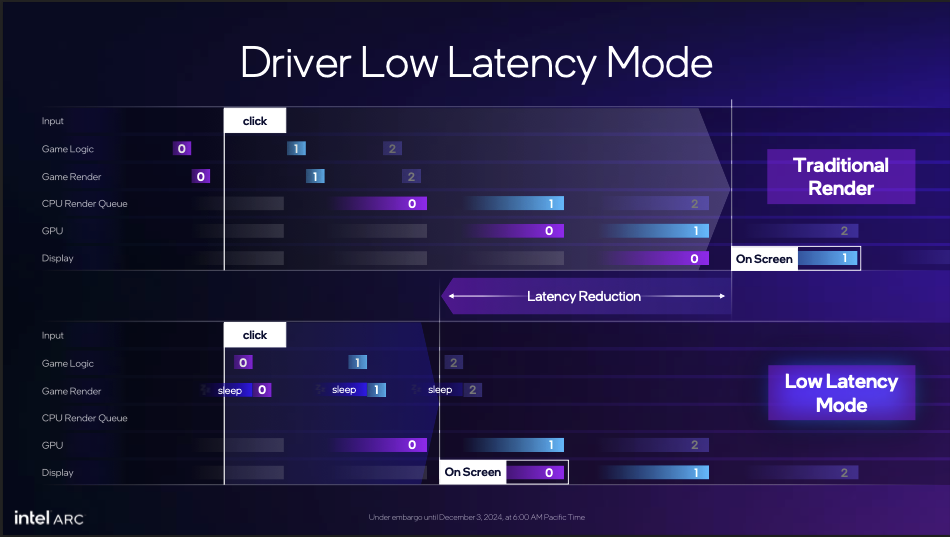

Xe LLは既存のレイテンシー低減技術と同じだ。マウスクリック(キー入力でも同じことだが)を入力する際に、CPUが前のフレームの処理をしている(レンダーキューが積み上がっている)状態を常態化させてきたからレイテンシーが発生するわけだが、逆に前のフレームの処理が終わるまで待ち、受け付けたらそのフレームの処理をすぐ始めるようにすればレイテンシーは最小限に抑えられる。

NVIDIAのReflexのようにゲーム側の対応で実装できるが、GPUドライバーの設定からでも似たようなことができる。技術的詳細については不明な部分が多いが、NVIDIAとAMDの良いところをうまく取り入れたような技術のようだ。

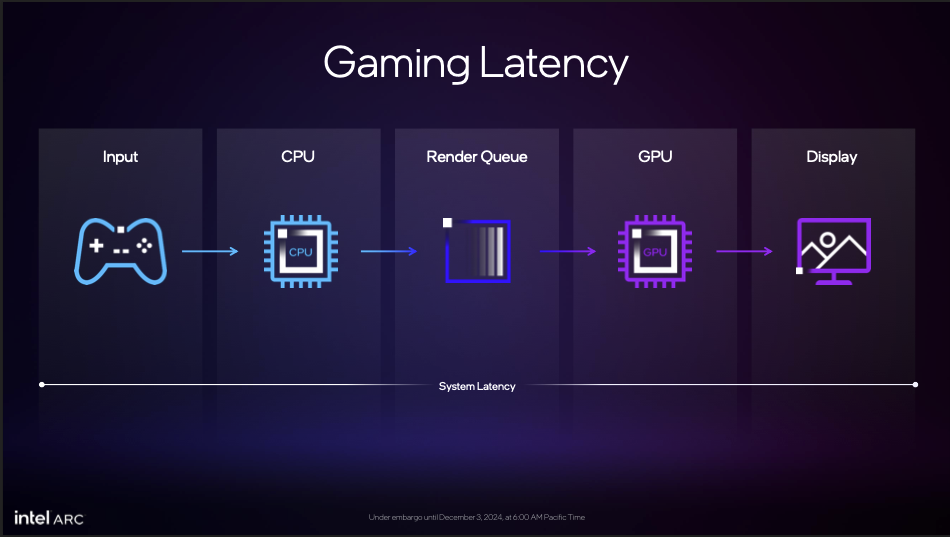

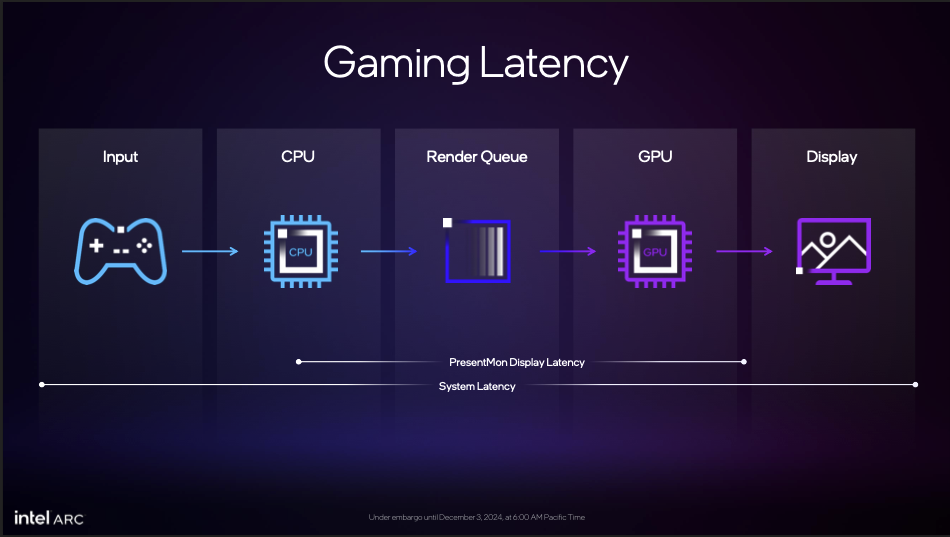

ゲームにおけるプレイヤーの入力は即時画面に反映されるわけではなく、CPUとGPU側でそれぞれ処理されるタイムラグが必ず発生する(正確にはディスプレーの性能もこれに加わる)。操作が画面に反映されるまでの時間がシステムレイテンシーであり、これをNVIDIA的に言えばE-Eシステムレイテンシーとなる

これまでのゲームの処理(上)では入力を受け付けた(左上の1と表示されている部分)ら、それが画面に反映される(中段右端の1)まで時間がかかった。Xe LLをゲームに組み込むと、前フレームのGPU処理が終わるまでゲームエンジンを“一時停止”させ、表示された瞬間に入力を受け付けるようにする。こうすると最短の時間で画面に出力されるようになる

インテルはフレームレート計測ツール「PresentMon」でCPUとGPU由来のレイテンシーを計測できる機能を追加した。これがこの図における「PresentMon Display Latency」だが、実はこれはNVIDIAの「FrameView」で表示されるPC Latencyと共通。インテルはNVIDIAと協議し、物差しを共通化するよう根回しをしていたのである(ちなみにFrameViewのコアもPresentMonだ)

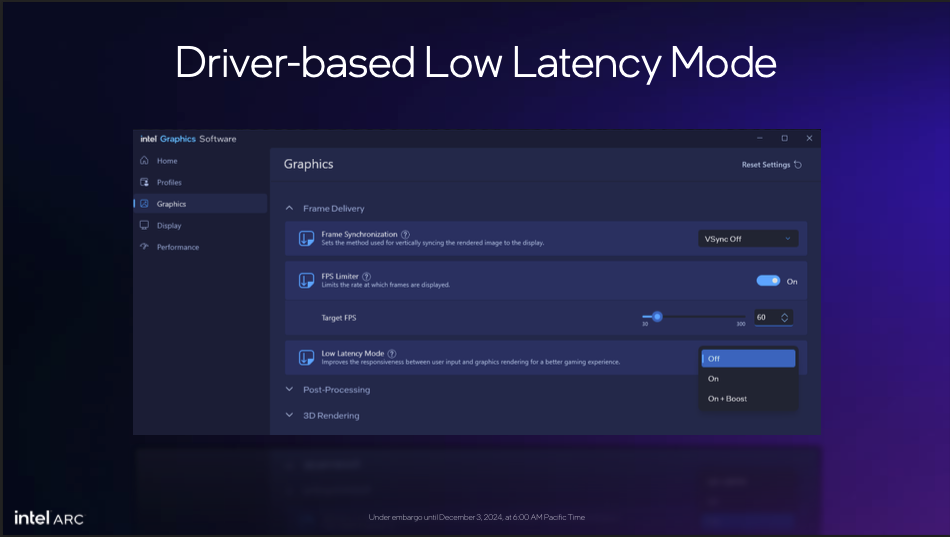

新ドライバーではドライバーレベルでXe LLを有効化するスイッチが実装されている。この時の選択肢は「OFF」「On」「On+Boost」の3段階だが、これはNVIDIAのReflexの表現そのまんまである。On+Boostの意味するところ(ゲームエンジンを待たせている際もCPUのクロックが下がらないようにする設定)もReflexと同じだ

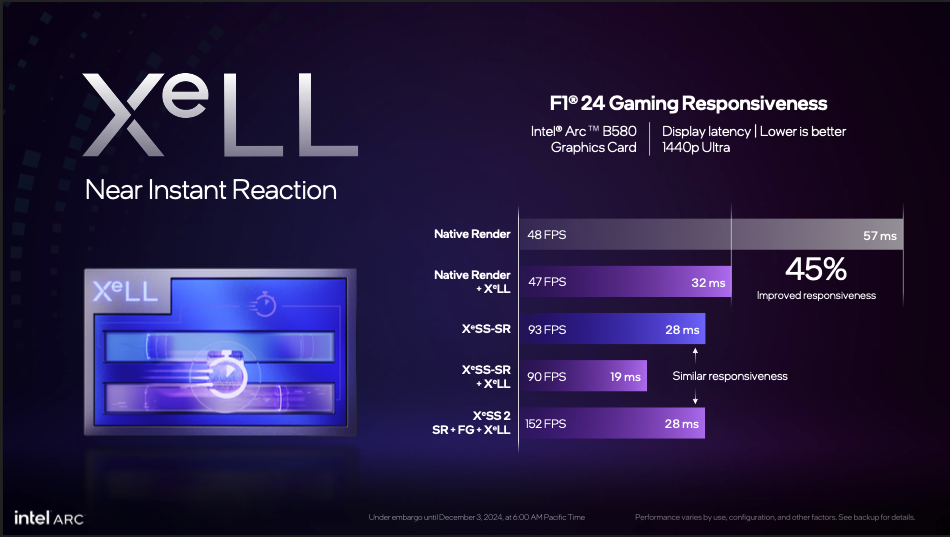

「F1 24」を用いたE-Eシステムレイテンシーの比較。従来型のレンダリングでは57msもあったレイテンシーが、Xe LLを使うだけでほぼ半減。XeSS-SRでも28msまで短縮できるが、XeSSにXe LLを併用すれば19msまで詰められる

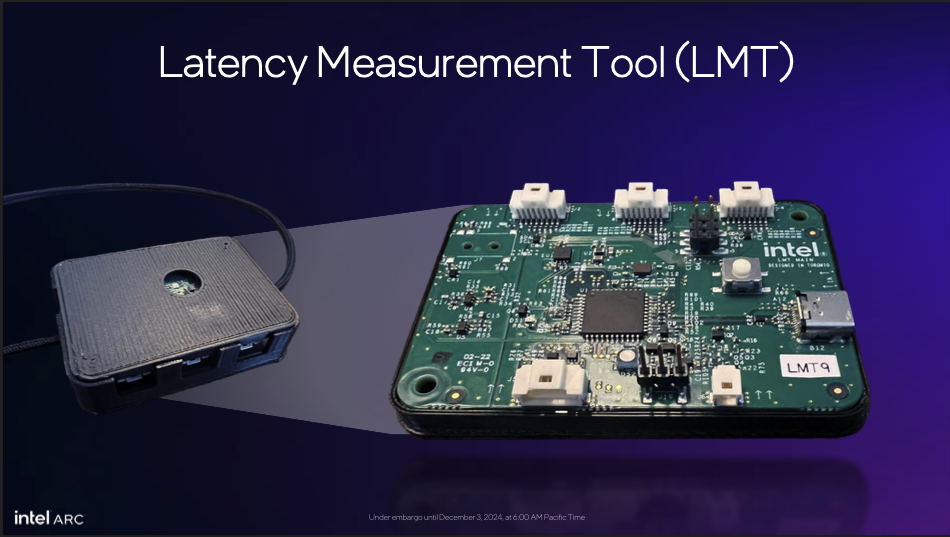

インテルはE-Eシステムレイテンシーを正確に計測するための測定デバイス「Latency Measurement Tool」、略してLMTも開発したという。コントロール基板が大きいだけで機能的にはNVIDIAのLDAT/LDAT2(https://ascii.jp/elem/000/004/031/4031107/5/)に近いものと考えられる。レイテンシー学会員としてはぜひとも入手したいものだ

RadeonとGeForceの折衷化が進む

Xeアーキテクチャーは元AMDのRaja Koduri氏主導のもと開発されたとされており、Xeコアの構造にもどことなくRadeonぽさが感じられた。

今回のXe2アーキテクチャーは全体構造は変わっていないものの、XeSS-FGやXe LLといった付加価値に関してはかなりGeForceテイストの強いものとなった。アップスケーラーをXeSS-SRと呼ぶやり方であるとか、Xe LLの設定名(On+Boostが特に……)がそれだ。

XeSS-FGをAMDのようにドライバーベースの機能にしなかった理由に関しても、動きベクトルや深度といったプラスαの情報が得られないため画質が犠牲になるからやらなかった、としている。この点はNVIDIAがまだAFMFに相当する機能を実装していないことに通じるものがある。

しかし、インテルが忘れているのは、Arc Bシリーズはチャンピオンに挑む挑戦者どころか、ボクシングで言うところの“3回戦ボーイ”のポジションにいるということだ。フレーム生成も実装した点は褒めるところだが、今の段階で画質うんぬんと言えるのは王者NVIDIAだけだ。3回戦ボーイがチャンピオンへの挑戦権を獲得できるまでは、画質はかなぐり捨ててでもライバルの機能をどんどん取り入れるくらいの気概でなければ到底生き残れない。

ただこれも、パフォーマンスと価格のバランスさえ良ければすべて許される。それを判断するパフォーマンスレビュー解禁まではまだ時間がある。それまで楽しみにして待ちたいところだ。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります