第224回

多角経営で乱立したシステムをキラーアプリでつないだ高橋

ヨガインストラクターから開発担当に kintoneはチャレンジの機会をくれるツール

2024年06月11日 09時00分更新

2024年5月21日、kintoneユーザーによる事例・ノウハウの共有イベント「kintone hive 2024 fukuoka」が開催された。福岡での同イベントの開催は実に9回目。今回は6組の登壇者中、5組がペアでの登壇となり、バラエティ豊かな成功事例が披露された。

本記事では、トップバッターを務めた高橋の大江涼氏によるプレゼン「ヨガで身体をととのえる仕事からkintoneで会社をととのえる仕事へ」のレポートを紹介する。

ヨガインストラクターからkintone担当へ、立ちふさがるのは乱立した社内システム

高橋は、繊維業からスタートした、創業87年と長い歴史を持つ企業だ。今では、スポーツクラブやアミューズメント施設の運営、飲食、農業、不動産など、福岡を中心として地域に根差した多角的な事業を展開する。

アクティブなことが好きな大江氏は、kintoneの開発を担当する前は、同社でヨガのインストラクターとして働いていた。「インストラクターの仕事は大好きでしたが、朝は早くて、夜は遅く、公私のバランスがとり辛い仕事でした。結婚をするにあたり、今後のキャリアについて悩んでいました」と振り返る。

一方で、高橋自体も悩みを抱えていた。多角的に事業を展開するにつれ、各業種で業務プロセスが個別に進化し、膨大な情報が散在している状態だった。「kintoneのCMのように、誰がつくったかわからない、何が正しいかわからないファイルが数多く存在していました。グループ全体で地域を盛り上げたいのに、そのための仕組みがボトルネックになっていました」(大江氏)

この悩みを解消すべく、業務プラットフォームの開発プロジェクトが立ち上がる。「これなら働き方が合うかも」という気持ちで、大江氏は社内公募に参加。大江氏をはじめとするプロジェクトチームに立ちはだかったのは、多角経営ならではの乱立した社内システムだ。

ボーリングではスコアリングのシステム、スポーツクラブでは会員やクラス管理、予約のシステム、カフェではレジや決済のシステムといった形で多様なシステムが混在。加えて、情報を得るには各システムに都度ログインする必要があり、現場にとって大きな負担になっていた。同社はシステムの再構築を決定し、統合プラットフォームとしてkintoneを採用。大江氏自身もkintoneと出会った。

必ず触れるキラーアプリ作成へ、開発経験のなさはツールの組み合わせでカバー

kintoneでの再構築のコンセプトは、「kintoneを開けばすべての業務がわかる」こと。そして、従業員にとっての“メリット感”を意識した。「ビジネスや業務の変化は激しく、迅速に各業種へ浸透させたいものの、強制してもサラリーマンは“やったふり”をしてしまう。社員にとってのメリット感、つまり楽になったね、便利になったねと感じてもらうことを重視しました」と大江氏。

優先的に取り組んだのが「キラーアプリ」の作成だ。これがないと業務ができない、すべての従業員が必ず触れるアプリとして、ワークフローアプリから手を付けることに。

同社のワークフローは、もともとガバナンスを意識しており、各申請に対して起案者から決済者まで、細かく設定されていた。加えて、申請フォームは39種類も存在するなど複雑で、採用の手続きなども含まれるため、正確性も求められる。

正確性を維持しながら効率化できるアプリを模索していたが、チームのメンバーは少なく、開発のノウハウもない。「どうやらkintoneアプリはjavascriptで使いやすくできるらしいというのはわかりましたが、書けないし、読めないし、メンテナンスできない。一から作らずに何とかできないかという考えに行き着きました」(大江氏)

kintoneを学んでいく中で、公式サイトの「kintoneの歩き方」では、活用方法がわかりやすく紹介されていた。アルゴリズムをノーコードでつくれるアールスリーインスティテュートの「gusuku Customine」も見つけた。kintoneのエコシステム上にあるツールを“組み合わせて”、必要となる機能を実装することにした。

ワークフローアプリは、1日2000回アクセスされる社内で“当たり前”の仕組みに

例えば、gusuku Customineを利用して、雇用契約書を自動出力できるようにし、契約書での入力ミスをなくせるようにした。自動化ルールの「Zepier」を利用して、Google Formsとkintoneをつなぎ、kintoneのアカウントを持っていない応募者のエントリーをkintoneに統合できるようにした。

このように、39種類のワークフローを、ひとつひとつのプロセスを考えながら設計。「ここまで来てやっぱり業務とシステムはイコールなんだと実感しました」と大江氏。

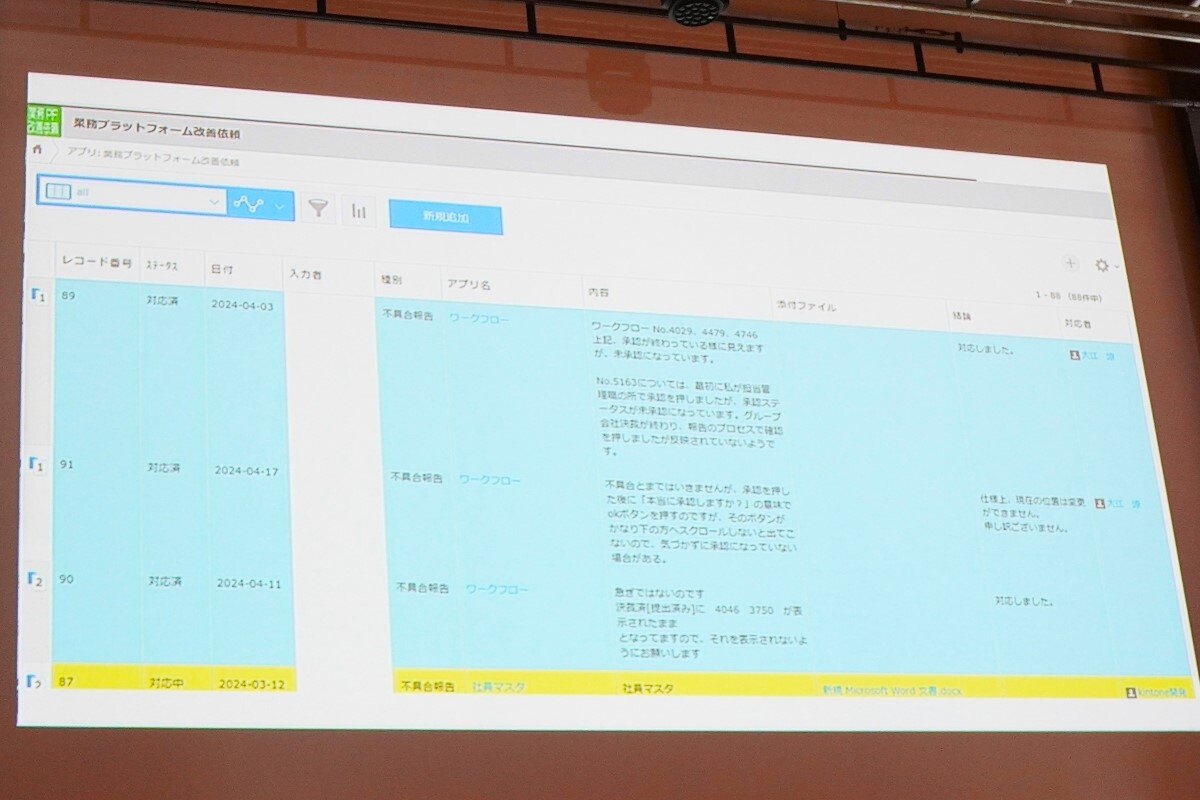

加えて、とにかく早いリリースを目指すために、現場からの文句(依頼)を促し、アジャイル的な考えで、改善や機能追加を繰り返した。ポータル画面にて、「業務依頼」という“オープンに文句をいえる”アプリを設置。届いた依頼はステータスごとに分類され、完了した依頼はポータル上でアップデート表示することで、現場の意見を反映していることをアピールした。

苦労して完成したワークフローアプリは、社員数約100名の中で、多いときには1日に2000件アクセスされ、社内で“当たり前に”利用されるアプリとなった。

情報が容易に把握できるようになっただけではなく、想定外の効果も得られた。現場で情報が入力されたタイミングで、総務や経理などが確認できるようになり、専門知識のない現場のスタッフの安心感の向上にもつながったという。

これまでは、会社を横串につなげるアプリを中心に作成してきたが、今後は、グループ全体でプロセスを標準化しつつ、各業種のオリジナリティが出るアプリを作成して、kintoneをさらに浸透させていく予定だ。

「もともと私はヨガインスター。私にとってkintoneは、さまざまな立場の人にチャレンジできる機会を与えてくれるツール。今回のプロジェクトを通して、自信を得られ、キャリアも拡がりました。まだまだ道半ばですが、これからも楽しくkintoneの開発をしていきたい」と大江氏は締めくくった。

kintone開発でも活きた、ヨガインストラクターの経験

プレゼン後にはサイボウズ 九州営業グループ福岡オフィスの大南友誉氏から質問が飛んだ。

大南氏:CustomineやZepierなどをつなげるなど、kintoneのエコシステムを活用することで業務の幅は広がったのでしょうか?

大江氏:広がりました。やはりkintoneの標準機能だけでは応えられない機能追加や業務改善の依頼が上がってきますので、そこをエコシステムで補えました。

大南氏:非常に良いなと思ったのが、“キラーアプリ”や“文句が言える場所”、“安心感”などの視点です。ヨガインストラクターの現場で働いていたからこそ出てきた視点かと思いましたが、いかがでしょうか?

大江氏:現場で働いていた時に、採用などの専門知識が必要な業務も、不安もありながらたくさん取り組んでいました。kintoneの開発担当になって、それらを現場の意見として反映できたのは良かったと思います。

2025年3月末までの限定公開です

週刊アスキーの最新情報を購読しよう