光電融合デバイスのロードマップ

光電融合デバイスは、明確なロードマップが示されている。

第1世代のCOSAは、13.5×10.5×2.2mmのサイズに収めた光回路で構成し、それ以外の信号処理を行うDSPと光源となるレーザーは分離させた構造となっている。2023年にはこれが進化して、CoPKG(コパッケージ)となり、11.5×21×3mmのサイズに光回路とDSPをパッケージ化する。これにより、より多くの企業が光電融合デバイスを利用できるになるという。

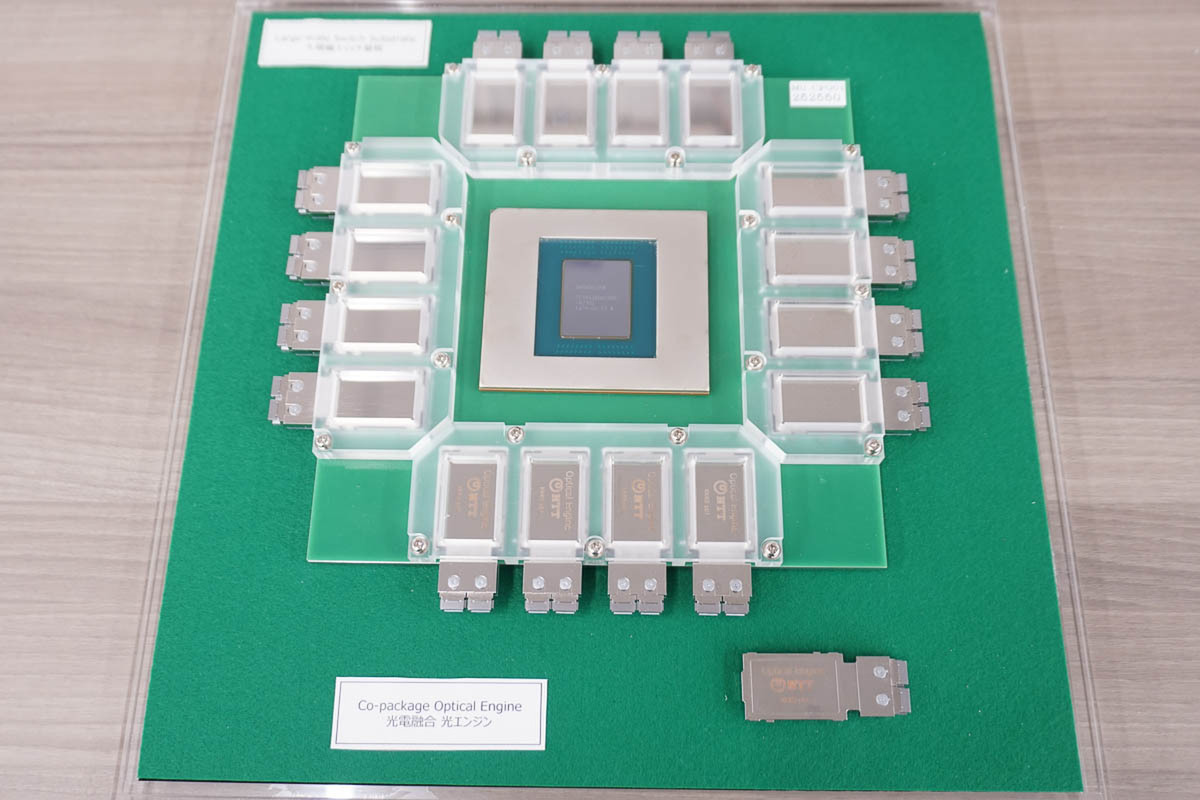

2025年に商用化する予定の第3世代は、「光エンジン」と呼び、光回路や信号処理方式の変更とともに、FAU(Fiber Array Unit)を取り込むのが特徴だ。中心部にLSIを配置し、それを取り囲むように16個の光エンジンを配置する構成となり、サイズは20×50×7mmと大きくなるものの、省電力化や高速化が図られる。データセンター内での活用も想定しており、光電融合デバイスの用途が、長距離伝送による通信領域からコンピューティング領域へと広がることになる。ここでは、光電融合デバイスを搭載した低消費電力サーバーの商用化も見込まれる。

また、2025年に開催される大阪・関西万博では、第3世代の光電融合デバイスを公開する予定であり、アプリケーションやソリューションを実装したモデルを紹介することになるという。なお、NTTイノベーティブデバイスでは、このほど、第3世代光電融合デバイスのモックアップも初めて公開している。

そして第4世代は、2028年に商用化する予定であり、薄膜レーザーを取り込みながらも、5×10×3mmへと大幅に小型化する。これにより、光融合デバイスをチップとして活用できるようになり、チップ同士の接続にも光が利用されることになる。

2032年になると第5世代へと進化する。2×5×2mmという超小型サイズを実現し、半導体パッケージのなかに光電融合技術を取り込むことができるようになる。ここでは、Heterogeneous System MCMにより、機能ごとの光電融合チップレットにより、コストや機能のバランスをとった構成が取りやすくなるというメリットも生まれる。

NTTイノベーティブデバイスの塚野社長は、「ムーアの法則に限界が訪れているとの指摘があるが、それを超えるキーテクノロジーのひとつが光電融合技術である。電気の限界を、光と電気の融合によって解決し、その先の将来では、すべてを光に置き換えていくことになる」と語る。そして、「光電融合デバイスは、通信領域から、データセンターやサーバーなどのコンピューティング領域、コネクテッドカーやPC、スマホなどのコンシューマ領域にも適用することで、適用台数は数万個から、数億個へと拡大することになる。2030年の世界人口は85億人が見込まれているが、ここに掛け算をする規模を想定して、事業を進めていく」とする。

ひとつのたとえとして、塚野社長は、「光電融合デバイスは、ゆりかごにも搭載されることになる」とも語る。ゆりかごがIoT化したり、デジタルツインを実現したりするための要素となり、そこに光電融合デバイスが活用されるというわけだ。このように、あらゆるシーンで利用できるようになると、世界人口の1人に1個以上の光電融合デバイスの利用が想定されるという計算式だ。

そして、光電融合デバイスは、サステナビリティの観点でも貢献できるという。

「生活を便利にしようとすると、それを支えるデータセンターが大規模化し、発電所が必要になるほどの電力が必要になる。ここに、光電融合デバイスを活用することで、電力使用量の引き下げに貢献できる」としたほか、「スマホのなかに光を持ち込むことは、現時点では、まだアグレッシブな考え方だといえるが、スマホのエンジンが大規模化するなかで、電気で接続する方法では、さらに多くの熱が発生し、電力消費も大きくなる。光電融合は熱の課題も解決でき、性能を高め、駆動時間も長くできる」などと語る。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります