建築家の永山祐子が外観デザインを担当

パナソニックグループでは、こうしたパビリオンのコンセプトと概要とともに、外観デザインについても公表。建築家の永山祐子氏が担当することを発表した。

永山氏は、1975年東京生まれ。2002年に永山祐子建築設計を設立。「LOUIS VUITTON 京都大丸店」「丘のある家」「カヤバ珈琲」「木屋旅館」「豊島横尾館」「渋谷西武AB館5F」「女神の森セントラルガーデン」「玉川髙島屋S・C 本館グランパティオ」「JINS PARK」などをデザイン。「ドバイ国際博覧会日本館」のデザインを手がけたほか、建設中の「東急歌舞伎町タワー」や、東京駅前常盤橋プロジェクト「TOKYO TORCH」なども担当している。建築に関する数々の受賞しており、国内外で高い評価を得ている。

ドバイ万博の日本館のデザインは、コネクト(つながり)をテーマに、日本の組子と、中東の幾何学模様を組み合わせ、見る角度によって様々な模様が浮かび上がるデザインを採用。パビリオンに入る際には、水に浮かぶ橋を渡るが、これもドバイと日本を水技術が結んでいることを意識したものだという。

パナソニックホールディングスの小川氏も、実際にドバイ万博の日本館を訪れ、永山氏の建築デザインに触れた印象についてコメント。「世界各国のパビリオンが林立しているなかで、日本らしい繊細さ、しなやかさが溢れ出し、それでいながら大胆なおおらかさが融合していた。さわやかな風が吹き渡る、すがすがしい印象だった」と述べた。

その永山氏は、「ドバイ万博に関わって、もう一度、万博に関わりたいと思っていた。そうしたなか、パナソニックグループのパビリオンのコンセプトを聞き、私がやりたいことがギュッと詰まっていると感じた。共感する部分が多かった」とする。続けて、「ドバイ万博は、コロナ禍の影響もあり、日本の人に見ていだたける機会が少なく、多くの人が話し合う機会が持てなかったのが残念であった。大阪・関西万博では、様々な国の人が訪れ、次の未来について話し合える場になればいいと思っている。パナソニックグループのパビリオンもそういう場にしたいと思っている」とする。

皮膚感覚に近く、循環のモチーフが集まり、結果的にできあがる有機的な形態

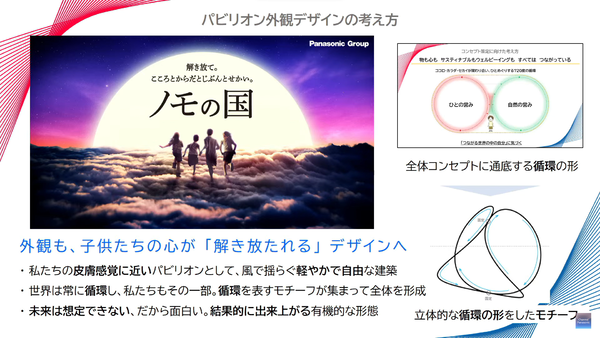

永山氏は、大阪・関西万博のパナソニックグループパビリオンの外観デザインについて、「ノモの国を包み込む建築はどんなものかを考えた結果、子供たちがパビリオンに入った途端に『解き放たれる』ような思いができるようにしたいと思った。そして、子供たちが、『天分』に気がつくような場所はどうあるべきかということに思いを巡らせた」と語る。

外観デザインにおいては、次の3点にポイントを置いたという。

「私たちの皮膚感覚に近いパビリオンとして、風で揺らぐ軽やかで自由な建築」

「世界は常に循環し、私たちもその一部。循環を表すモチーフが集まって全体を形成」

「未来は想定できない。だから面白い。結果的にできあがる有機的な形態」

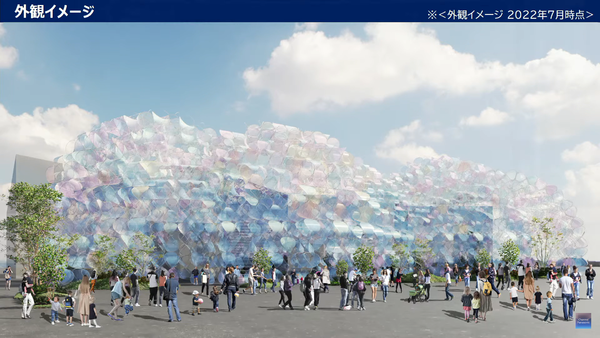

外観デザインは、風で揺れ動くような軽さを感じさせる構造を目指し、優しい光によって、色が変化する幕を施し、それが寄せ集められるとシャボン玉のような柔らかい外観になるという。ここでは、パナソニックグループが打ち出している「ひとの営み」と「自然の営み」による720度の循環の世界を、建築のなかに立体化させて取り入れる考えも示した。

また、内観デザインでは、ゆったりとした優しい雰囲気の空間を実現。ノモの国を体験したあとに、その体験について話ができる場にしているという。

永山氏は、「次の世代に伝えていきたいという思いが強い。これは建築家としての私の原動力でもある」と語り、「ノモの国では、α世代に伝えていくことが大切になるが、これをどう伝えていくのかということは、社会全体の大切なテーマであると思っている。私もα世代の子供がいる。子供たちの声を反映しながら、子供たちがワクワクして、これからの未来は明るいかもしれないと感じ、その未来を一緒に作っていけるかもしれないと思ってもらえるようにしたい」と語る。

今後、様々な意見を取り入れながら、建築デザインをまとめていくという。

パナソニックグループのパビリオンでは、次世代を担う子供たちに向けて、「解決」から「解き放つ」ことへとパラダイムシフトすることで、世界をポジティブな未来にすることを目指すという。

2025年の大阪・関西万博で、どんなパピリオンが姿をみせるのか。いまから楽しみである。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります