西陣帯からウェアラブル製品へ 新規事業にチャレンジするスピリットとは?

遠隔医療にも使えるウェアラブルデバイスの完成まで ミツフジの紆余曲折

7月6日~7日にソラコムの年次イベント「SORACOM Discovery 2022」が開催された。今回はその中から、7日に行なわれた事例セッション「西陣織からウェアラブルIoTへの変革~バイタルデータを活用した新事業と展望~」のレポートを紹介する。

京都で西陣帯の工場として始まったミツフジだが、現在は銀素材を軸としてIoT事業を展開。SORACOMの通信機能を搭載したスマートウォッチ型ウェアラブルデバイスを提供している。さまざまな新規事業にチャレンジしたミツフジのスピリットと今後の展望についてミツフジ 代表取締役社長 三寺歩氏が語った。

西陣織の帯の製造からウェアラブルメーカーへ

ミツフジは1956年、現在の代表取締役社長 三寺歩氏の祖父が京都で創業した。当時は京都府城陽市の工場で西陣織の帯を作っていたが、現在では南部のけいはんなプラザに本社を構えている。さらに避難区域があった福島県川俣町にも工場を作った。川俣町は絹の三大産地の1つで、震災復興にチャレンジしているのだ。

「今は銀メッキ繊維を使ったウェアラブル製品を作っています。昔は銀メッキ繊維というと、抗菌の靴下とかOAエプロンといったアパレルとして使われていました。その技術を見直し、導電性という大きな特徴を活かして、ウェアラブル製品を作り、2017年に米ラスベガスのCESで発表しました」(三寺氏)

正しい生体情報を取ることで、たとえば病気や突然の体調変化などを予測する製品が欲しいというお客様の声に応えようということで、ミツフジは「生体情報で、人間の未知を編みとく」という企業理念を掲げているという。しかし、そのような製品を作るためには、糸だけでは足りなくなる。服もアルゴリズムも必要になるからだ。

「お客様が欲しいと言うものを全部集めていくと、気が付いたら世界で唯一、素材の糸からクラウドまでを持った謎のワンストップ会社ができてしまいました」と三寺氏は笑う。

アルゴリズムは世界中で研究が進んでいる心拍変動解析「HRV(Heart Rate Variability)」という技術を採用している。ベンチャーにありがちなブラックボックス的な技術ではなく、暑熱リスクやストレス、体調の変化などを判断するために、エビデンスがあり、信用に足るアルゴリズムを提供することで、ユーザー企業の信頼を得ているという。

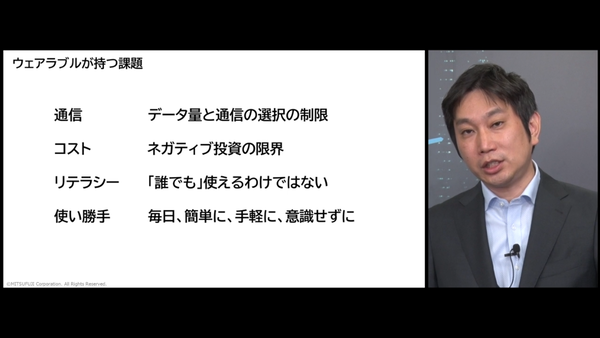

ウェアラブルでの通信技術には当初からずっとBluetoothを利用していた。低消費電力で長距離通信が可能な「LPWA」にしないのかよく聞かれるそうだが、LPWAでは膨大なバイタルデータを処理できない。そのため、Bluetoothを使っているのだが、ボトルネックが1ヵ所発生しただけで、動作しなくなるという課題があった。

「ウェアラブルベンダーが裏側で悩んでいる課題です。データをきれいに取ることが課題だと思われていますが、実はデータを取る技術はかなり進化しています。ノイズが入ったデータでも、後ろ側のAI処理で対応できます。1番重要な問題が通信なのです」(三寺氏)

たとえば、船の中で通信したい場合でも、鉄柱が入っているだけで、Bluetooth通信ができなくなる。明確な課題だが、今まで解決策がなかった。そのため、「ウェアラブルデバイスっていい製品だし面白いけど、通信が切れるよね」というところで導入が止まってしまうことがあるという。

もう一つ導入が進まない理由が「必要性を感じにくい点」。セキュリティ製品と同じような悩みだが、経営者は事件や事故が起きるまではなかなか買おうとしない傾向があるのだ。

経営と現場ですれ違う思い 真打ち製品でSORACOM採用

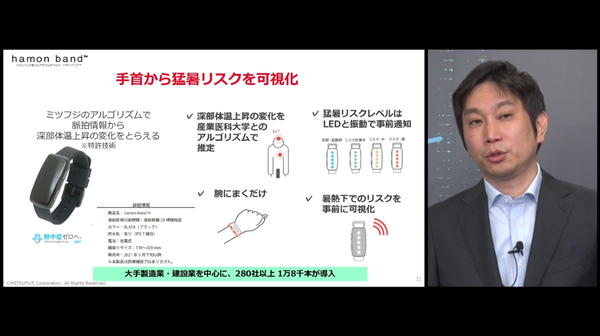

去年5月に「hamon band」という暑熱対策に特化したリストバンド型ウェアラブルデバイスを発売した。アルゴリズムは産業医科大学で倫理委員会を通し、大学病院でテストを行なった。そしてできあがったアルゴリズムを前田建設の建設現場で試すことになった。

「ウェアラブルデバイスは身につけた瞬間から意識しなくても、誰もが安心、安全になれるということが重要です」と三寺氏。誰もが手軽に簡単に安心、安全を手に入れられる、というコンセプトで服ではなくリストバンド型の製品にした。そして、あえて通信機能をなくして時計の文字盤もなくした。緑と黄色と赤の3色で、誰が見ても状態を一目で把握できる製品を開発したのだ。

現在、280社以上に1万8000本の「hamon band」が導入されている。しかし、リリース当初はメチャクチャに怒られたという。「こんなものいらない」「こんなモノ使いたくない」と言われたのだ。

「その会社の経営者の方にすいませんと話をしに行ったら、これ絶対にいります。こういうのがないと、現場が不安で仕方がないと、仰るんです。それで現場に行ったら今度はすごく怒られました。なんでこんな謎の3色信号の商品を出すんだよ、時計が欲しいって言われました」(三寺氏)

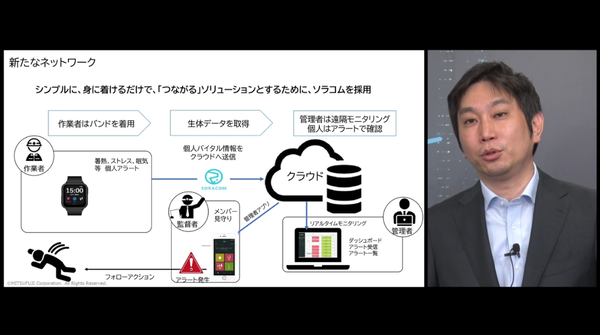

「経営層と現場で思いが違う」という現実を知ることになった。また、スタンドアロンで状態がわかればいいと考えるところもあるが、ネットワークで集中的に見守りをしたいというニーズもあった。スマートフォンを持ち込めない職場もある。バンドではなく、スマートウェアをやっぱり使いたいという声も寄せられた。

これらの課題を解決すべく、2022年8月に「MITSUFUjI 03」という真打ち製品を発売することになった。要望通り時計が付けられ、スマートウェアに搭載していた6個のアルゴリズムもすべて採用し、一元管理で見守りができる機能も開発。そして、スマートフォンなしでも通信できるように、ソラコムのSIMを搭載した。LTE通信により、どこでも誰でも装着するだけで、クラウドにデータをアップでき、見守りができるようになったのだ。

世界で初めて体の動きのノイズを大幅に減少させる機能を搭載しているのも大きな特徴だ。これまでは動きでノイズが入って正確なデータを取得できなかったので、医療やスポーツの現場ではこういった製品の導入が進んでいなかった。その点、MITSUFUjI 03は動いていても正確なデータを取れるので、遠隔医療だったりスポーツの分析などに活用できるという。

「ソラコムのネットワークは、このウェアラブルがあらゆる領域で展開できるという世界を実現してくれました。この世界のデータをきれいに取り、アルゴリズムを提供するミツフジとソラコムとの協業でMITSUFUjI 03を世界中に広げていきたいと思っています」(三寺氏)

担当は決めつけずに適材適所であらゆる仕事をする

続いて、モデレーターを務めたソラコム ソリューションアーキテクト 松本悠輔氏からミツフジでのDXの組織作りやIT人材の育成に関して質問が飛んだ。これに対して、松本氏は、「担当を決めつけずに担当している」という。

「たとえば、先ほどのノイズを軽減する製品がありましたが、担当しているのは福島工場で毎日靴下を編んでる社員です。ウェアラブルの仕事では、あなたは何々の仕事と決めつけずにあらゆる仕事をそれぞれの人が適材適所で担当しています」(三寺氏)

会社の中に囚われず、バーチャル副業や社内副業のようなイメージで横軸組織という組織構造を作るのが重要だと言う。

続いて、MITSUFUjI 03のセルラー対応の開発の進め方について。松本氏は、「セルラーの導入は簡単ではなく、専門性の高い領域の知識が必要になります。ミツフジさんはどのようにその困難を突破されたのでしょうか?」と問いかける。

キモは2つ。1つ目は、ミツフジにはパナソニックやソニーなどから通信業界のエンジニアが入社してきており、基本的に専門的な素地がある人たちがいる点。ハイレベルなチームがすでに社内に存在するというのがアドバンテージとなっている。

2つ目は、どんどん半導体が進化する中、ある機能をエッジデバイス側とクラウド側のどちらで処理するのか、というハードウェア企業のあるある課題についてだ。

「何年かに1回、大シャッフルがありますが、毎回ハードウェア推進派とクラウド推進派に分れて戦いが起きます。今回は完全にクラウドに寄せました。アーキテクチャーをかなりシンプルにして、軽いハードウェアにしました。これができたのはソラコムさんを採用したからです」(三寺氏)

最後に「ミツフジさんと取り組みをしたいと思った企業は、どのように話を進めればよいですか?」という質問。

「私どもの製品を経由して、さまざまな協業の広がりが生まれています。たとえば、繊維メーカーのIoT事業を通して、新しい製品パッケージを作りました。そして、このパッケージを損害保険会社が自社の損害保険のパッケージの中で使うというようなイメージです。異業種がどんどんIoTというキーワードで集まっています。新規事業をする際、われわれの技術とソラコムさんのソリューションを使って、新たな領域に一緒に行くというような挑戦ができます。まったく違う業界の方が、これからすべての業界のインフラになってくるバイタルデータを使って、ビジネスを起こすということが可能になります。自分たちの産業の中で使いたいと思われたら、ぜひお声がけいただければ、と思っております」と三寺氏は締めた。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう