Oculus Rift用ゲーム制作のコツをエヴァンジェリストが熱弁:CEDEC 2014

2014年09月03日 10時00分更新

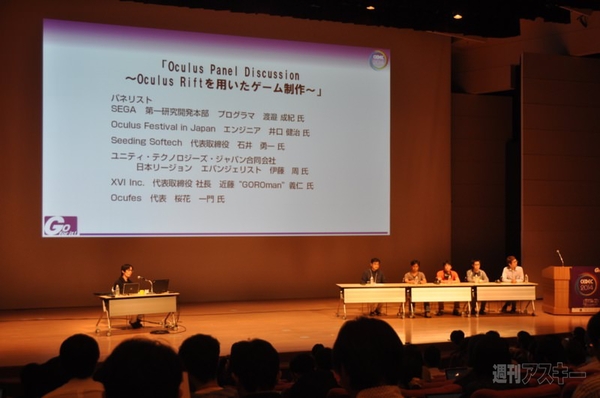

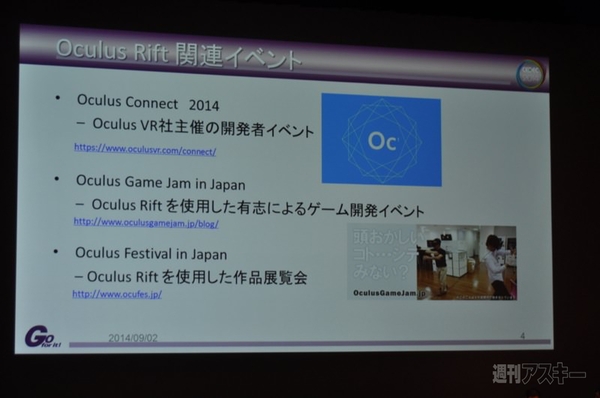

9月2日から4日にかけてパシフィコ横浜で開催されているCEDEC 2014。インタラクティブセッションにもおもしろいブースはたくさんありましたが、CEDECといえばやはり様々な開発者の意見が聞けるカンファレンスも大きな見どころのひとつです。今話題の『Oculus Rift』業界の著名人たちがOculusにおけるゲーム開発についてアツく語った“Oculus Panel Discussion ~Oculus Riftを用いたゲーム制作~”の様子をお伝えします。

|

|---|

登壇者は、Seeding Softech代表取締役の石井勇一氏。

|

|---|

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社の日本リージョンエバンジェリストの伊藤周氏。

|

|---|

Oculus Riftエバンジェリストの、GOROmanこと近藤義仁氏。

|

|---|

Oculus Festival in Japanエンジニアの井口健治氏。

|

|---|

Ocufes代表の桜花一門氏の5名。この5名と司会の渡邉成紀氏によってディスカッションは進められました。

|

|---|

まずはじめに「観客の中で、Oculusを使って開発をしている人は?」という質問が。会場で手を上げたのは50〜60パーセント。

|

|---|

|

|---|

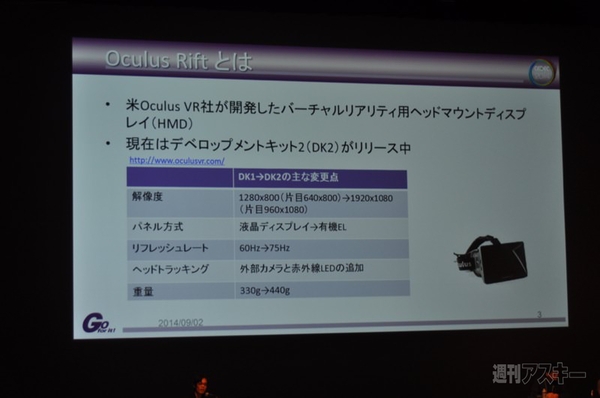

Oculusの現状についての紹介もありました。

|

|---|

今回のテーマは3つ。まずは“考慮すべきゲームデザイン・ポリシー”について。Oculusの没入感を支えるフレームレートだが、桜花氏は「(DK2で最大値の)75fpsは死守すべき。60だとがたつきがヒドい」とコメント。井口氏はそれに賛同しつつ、DK1時代は60fpsだったものがDK2で75fpsになったことに触れ、「今後更に上がる可能性もあるので、可変フレームレートにしておくといいのでは」。それ以外の没入感についてだが、近藤氏は「はじめは定点で固定したり、進行方向が一定のコンテンツから始めるといい」とアドバイス。カメラの演出についても、「自分の視線とあったような演出にしないと酔ってしまう」と石井氏。やはり没入感を上げるためにみなさん工夫をこらしているようです。近藤氏は「音をうまく使って、ユーザーの視線と感覚をあわせるのもおもしろい」とも語っていました。

|

|---|

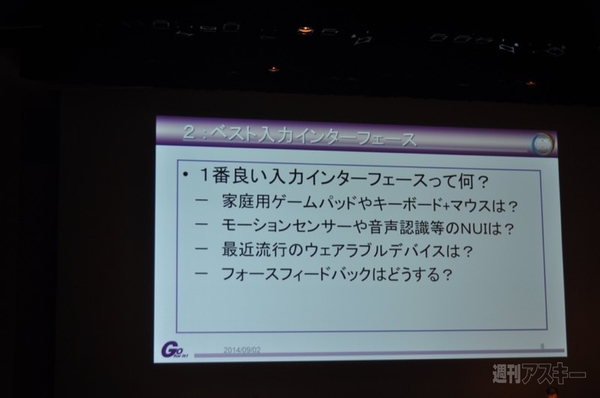

続いて“ベスト入力インターフェース”について。渡邉氏から「既存のゲームパッドは使いにくい?」と問われると、5人とも頷いていました。「ブラインドではゲームパッドの操作はできない。前かがみになったら加速するなど、センサーを工夫しなくてはならない」と石井氏。最近はやりの『Kinect』だが、井口氏は「リアリティは上がったが、遅延が大きく、指の細かい動きも取りきれない」。桜花氏が最近考えているのは「指輪にボタンが付いたデバイス」。たしかにそれならOculusを装着していても探す必要はないですね。もうひとつ挙げられた『Leap Motion』ですが、こちらには登壇者みんなが高評価。「体に帰属している感じがある。細かい操作ができるし、やはり手は(ゲームをやる上で)あったほうがいい」と伊藤氏。

話は物理的なフィードバックに移ります。「殴って物にあたった反動が返ってきてほしい」というのは一致した見解のようで、その上で近藤氏の『ミクミク握手』の話に。「(ゲームに)キャラクターが出てくると、まずみんな触ろうとする。でも触れないとがっかりしてしまう。だから(ミクミク握手を)つくった。実際に握手をするとそこにいるって感じになる。触覚を避けては通れないから、Leap Motionにもフィードバックがほしい」とのこと。井口氏が「体の上にボタンを表示すればフィードバックが生まれる」とコメントすると、「今思いついた! 机の上に巻物が出てくるようなインターフェースにすれば、現実の机でフィードバックが生まれる」と伊藤氏。

現実にあるものをうまく使ってフィードバックを生み出せるようになるという話から、「あったらいいな」というインターフェースの話に。伊藤氏は「全身触覚のフィードバックがあると存在感が出てくると思います。エロス的に(笑)」、石井氏は「人間の感覚で手が占める割合は多い。手と、体に重力を感じる装置があればかなりの没入感になると思う。コストパフォーマンス重視だから、今あるものでなんとかしようとしてしまう」、井口氏は「ゲームと連動する扇風機があると、大気の動きを思い出せる。お手軽だし」、近藤氏は「アトラクションがいちばんおもしろい。電動の椅子があれば、遊園地に近い体験ができるのでは」と各々希望を語っていました。

|

|---|

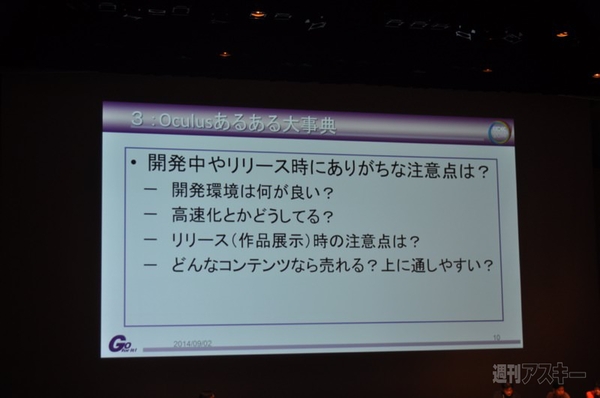

最後に“Oculusあるある大辞典”。まず開発環境は現時点では全員が『Unity』を使用していました。やはり全体的にラクとのこと。高速化については、GPUがボトルネックになっていることに触れつつ、「(GPUを)複数枚使うと逆に遅延が大きくなることも」と井口氏。また、近藤氏は「フレームレートだけは維持しなくてはいけない。画質を多少落としてもいいから、没入感を失わないようにフレームレートだけは死守」とポイントを説明。

作品展示の際のポイントについても説明がされました。石井氏、伊藤氏ともに「立って(プレゼンを)やるときにはアテンドが必要。体を大きく動かすゲームは後ろに倒れたりしないように支える必要がある」とのこと。そして最後に「どんなコンテンツなら売れる?」という質問に「現時点ではVRは市場がなく、ゲームをつくろうと思っても予算をもらうのも難しいと思う。でも、やってみればおもしろいということはわかってもらえる。VRに入っていこうというデモを少しでいいからやってほしい。格闘ゲームのおまけで、VRで観戦できるモードなどがあれば」と近藤氏。たしかにそんなおまけがあればVRに少しでも興味を持ってくれる人が増えそうです。

1時間という短いセッションでしたが、かなり“濃い”内容でした。会場にいたOculusのデベロッパーの人たちにとってはものすごくためになる内容だったかと思います。これから開発に挑戦してみようかという人も、参考にしてみながら開発してみてはいかがでしょうか?

■関連サイト

・CEDEC2014

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります