Kindle上陸が日本の出版に問いかけるもの まつもとあつし寄稿

2012年10月26日 12時30分更新

10月24日アマゾンのKindleがついに日本に上陸した。“電子書籍元年”と謳われた2010年から2年。そして“まもなく”とサイト上に告知が出てから4ヵ月。その間、楽天のkoboが登場し既報のとおり様々な話題を提供した。GoogleのNexus7が人気を博したことも記憶に新しい。米国23日にはiPad miniがお披露目され、そして本日26日にはタブレットとPCの融合を図った新OS『Windows8』が発売される。2010年に登場したiPadが切り拓いたタブレット市場だが、2012年10月はコンピューターの歴史の中でもタブレットが普及期への第二幕を迎えた時として記憶されることになるのではないだろうか。

Kindleがいつどのように上陸するのか、様々な憶測があった。Koboのように電子ペーパー(ただしこちらは暗いところでも読めるライトを内蔵)を搭載したKindle Paper Whiteだけをまずは投入するのではないか? Amazon.comでは紙の書籍よりも安い価格で“Kindle Edition”が提供されているが、国内ではほかの電子書店同様の紙の本と同じ価格でのみ販売されるのではないか? 交渉が難航しておりkobo以上に品ぞろえが貧弱になるのではないか?――しかし蓋を開けてみれば、これらの予想はほとんど間違っていたと言える。

|

|---|

端末のスペックや、ストアーの概要はほかのレポートに譲りつつ、その全体像が明らかになったKindleが電子書籍、そしてタブレット市場にどんな影響を与えるかをキーワードに沿って考えていきたい。

■あっけなくはじまった“キンドル版価格”

キンドルで採用されている販売方法は、エージェントモデルとホールセールモデルだ。エージェントモデルは出版社が小売価格を決定し、その価格で小売店であるアマゾンは書籍を販売する。これに対してホールセールモデルは、家電量販店などと同じように小売店が小売価格を決定する。需要に応じて価格が上下するわけだ。

日本では再販制度があるため、紙の書籍と雑誌の価格は固定されてきた。しかし、公正取引委員会が電子書籍はその対象外であるという見解を示し、定価販売される紙の書籍と雑誌に対して、理屈の上では電子版は自由に価格を設定できるようになった。

上述のとおり2つのモデルを採用するアマゾンは、出版社がいずれかを選択できるようにしている。価格が固定されるエージェントモデルでは売上の35%、価格や販売地域などアマゾンに多くの裁量があるホールセールモデルは70%(ただしダウンロード毎に発生する通信コストが差し引かれる)が取り分となる。

電子ブック利用者としては、もちろん安い方が有り難い。また、流通コストが安いはずだというイメージもあり、紙の本と電子ブックが同価格であることに不満の声も上がっていた。一方、出版社としては既存の流通に対する配慮も働き、紙と電子の同価格は全体として堅持されていた。一部App Storeなどで廉価版やキャンペーン価格が設定されることもあったが、あくまでアプリ市場の中での話だ。今回、アマゾンという同じ“書店”の中で、紙と電子が異なる価格で販売が始まったというのはインパクトとして大きい。

|

|---|

↑扶桑社の孤独のグルメは紙バージョンが1200円、Kindle版は半額の600円で販売されている。

■“Kindle化リクエスト”の持つ意味

もちろん、同一価格を維持している出版社も多く、またすべての作品にKindle版が用意されているわけではない。現時点ではその数は約5万冊(青空文庫とコミック含む)に留まっており、他の電子書店と同様の規模だ。しかしKindle版がない書籍には“Kindle化リクエストボタン”が表示されて話題を呼んでいる。

|

|---|

↑佐々木俊尚氏の『電子書籍の衝撃』にもKindle化リクエストが。

アマゾンのジェフ・ベソスCEOは常々徹底した顧客中心主義を唱えている。書籍販売全体の1割をも占めるようになったとも言われるアマゾンの市場への影響力を背景に、「ユーザーから寄せられる声」を根拠として、さらに出版社に対してKindle対応を求めていくことになるはずだ。出版社にとってはKindleに対して消極的な姿勢をとり続けるのは難しい状況がつくられつつあると言えるだろう。

■“Kindle DTP”が問いかける著者と出版社の関係

Kindleストアが順次オープンした25日に、Kindleダイレクトパブリッシング(Kindle DTP)もスタートした。作家や出版社が書籍のデータ(HTML、ePub、XMDF形式)をアップロードすれば、自動的にKindle形式に変換され販売をはじめられるというものだ。

|

|---|

↑Kindle ダイレクトパブリッシングの画面。

Kindle DTPは単なる自費出版サービスではないことに注意が必要だ。まず“KDPセレクト基金”なる資金が用意されており、著者がKindleストアでのみ90日間作品を掲載した場合、その“貸出回数”に応じてこの基金から支払いを受けられるようになっている(この掲載期間は取り下げが無い限り自動更新)。

まだ国内ではサービスは始まっていないようだが、Kindle DTPでは書籍の販売だけでなく貸出も視野に入っているのだ。その他5日間は無料購読が可能になるオプションも用意されている。基金は毎月積み上げられるとのことだが、権利者の側からすればその原資を活用しつつ、手法を組み合わせてプロモーションを図り、販売と貸出の両方からどう挙げるか工夫を凝らしていくことになる。

そして、2009年に出版界に衝撃を与えたGoogleブック検索問題を彷彿とさせる要素もここには潜んでいる。画面を見ると“新しいタイトルを追加”というボタンがあり、ここから自分が権利を持つ作品を登録していくことになるわけだが、既に出版済みの作品で、電子化についての権利関係がまだ契約で明らかになっていない場合、著作権は原理的に著者にあることになる。そういったタイトルについて著者と出版社どちらがこの仕組みを利用することになるのか、協議が必要になることもあるだろう。

現在、“出版に係る権利”いわゆる出版隣接権についての議論が、著者と出版社との間で進められている。この権利が確定すれば、出版社に自動的に電子出版の権利も付与されることになるが、現時点では出版権とはあくまで紙の本についてだけのものだ。日本はその対象外となったことでいったんは終息したGoogleブック検索問題の際、焦点となった“本は誰のものか”という問いかけがこのボタンから再び静かに投げかけられている。

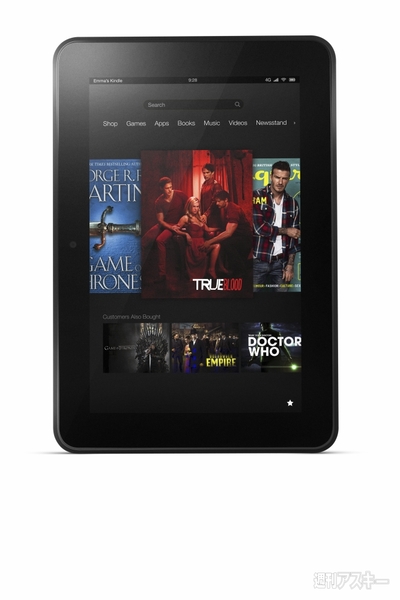

■タブレット戦争は本質ではない

Nexus7、iPad mini、そしてKindle Fireと7インチ級タブレットに参入が相次いだため、メディアなどでは“タブレット戦争の勝者は誰だ”といった見出しが躍ることになった。筆者の元にもテレビ局から、スタジオ収録で使いたいので新型Kindleを貸し出してもらえないか、という問い合わせが寄せられたりもした(ちなみに筆者の手元にはない)。だが、タブレット端末そのものから、既にサービスの優劣に本質は移りはじめているということが、アマゾンの製品発表や、ベゾスCEOの発言では強調されている。

|

|---|

昨晩あるテレビ番組で、氏は「タブレット戦争に勝てる自身があるか?」と問われ、「タブレットの世界には勝者が複数いて良いと考えている」と答えていた。これを「皆で市場を大きくしていきましょう」といった模範解答のように理解するのは間違いだ。

|

|---|

↑Kindle以外の端末でもサービスが利用出来ることの意味は大きい。

新型タブレットに注目が集まる中、忘れられがちだが、KindleにはiOS、Androd版アプリが用意され、ストア開設とほぼ同時に日本版に対応した最新バージョンが配信されている。北米ではここにPCやBlackBerryも加わっており、購入タイトルだけでなく、読書情報(どこまで読んだかといった情報やコメントやマークの情報など)がすべての端末で同期される。

つまり読者は端末の違いを意識する必要はほとんどない。仮にKindle FireやPaperWhiteといったアマゾン謹製の端末を利用しなくても、アマゾンからすれば、Kindleアプリさえ使ってくれれば、自社のサービスにユーザーを惹き付けておくことができるという訳だ。ベゾス氏が端末競争での勝利にあまり拘らないような発言をしたのも、この環境が既に構築されていればこそであり、サービスについて絶対の自信を持っていることの裏返しとも言える。

このようにKindle上陸の問いかけるものは多岐にわたり、日本のプレイヤーが不得手としてきたり、対応を先送りにしてきた点を鋭く突いているのだ。

-

780円

-

12,980円

-

8,480円

-

12,800円

-

15,800円

-

Marware 【Kindle Paperwhite専用ケ...

2,980円

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります