インテルの基調講演10年間の流れから読み解く、CES 2020の発表内容

インテルがCESで話した、これから数十年の人々の生活

2020年01月07日 22時15分更新

インテルがCES 2020で基調講演

世界最大のエレクトロニクスショー「CES」の開催前日となる米国時間の1月6日、インテルが基調講演を実施。

まず同社CEOのBob Swan氏が登壇し「インテルの役割は、半導体技術とソフトウェア技術を統合し、AI、5G、エッジコンピューティングといった技術を、ユーザーがそれぞれの組み合わせで活用できるようすること。そして、今後、数十年間の人々の生活豊かな生活と、世界の形成を実現すること」と話した。

インテルといえば、半導体メーカーとしての認識が根強いし、2018年にはサムスン電子に半導体首位を一時的に奪われたこともあったものの、2019年には首位に返り咲き、半導体メーカーの最大手企業であり続けている。

しかし、最早インテルが単なる半導体メーカーではないことも明白だ。ここで、10年間のインテルのCESでの基調講演の内容をかんたんに振り返ってみる。

2013年まではとにかくハードウェアが目玉

2014年に傾向が変わる

まず2010年、2011年は新しいCoreプロセッサーが最大のニュースだった。Sandy BridgeやIvy Bridgeが登場した頃で、プロセスルールが45nmから32nmへ、32nmから22nmへと、どんどん更新されていた時期だ。

2012年はUltrabook、2013年はHaswellやAtomを大きく取り上げ、プロセッサーの省電力性能が、ハードウェアにどう影響するかといった部分に言及した。

新しいCPUの発表はその後もHaswell(2013年)、Broadwell(2014年)、Skylake(2016年)と続く。2014年にプロセスルールが14nmに更新されてからは、2018年まで14nmプロセスルールが続き、2019年にIce Lakeでようやく10nmに変わった。

基調講演の傾向が変わってきたのは、14nmのプロセスルールが続いていたこの期間(プロセスルールの更新はCPUの分野では最大のトピックになり得るため、更新のないCPUはニュース性に乏しかったという側面もあるだろう)。

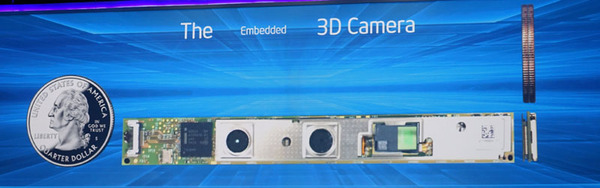

インテルは2014年に深度認識機能「Real Sense」を発表し「PCに世界を認識させることができる」「大きな変革をもたらす」という文脈でこの技術を語った。2015年、2016年、2017年もCPUやSoCの発表はあったが、Real Senseやセンシング技術、モビリティ、ロボットといった分野にフォーカスした発表が続く。

2019年にイスラエルのAI企業を買収

AIへの取り組みを加速

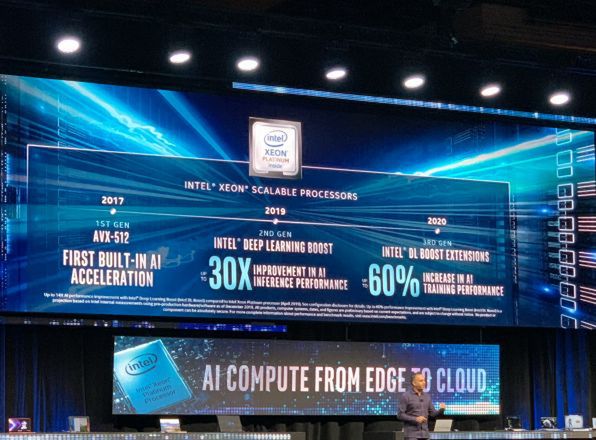

そして、2018年、インテルはAIを用いたデモを披露。2019年には(プロセスルールが更新されるかどうかの注目も集めつつ)AI、5G、自動運転などに重点を置き「技術が社会や日常生活をどう変えるか?」という視点での講演が展開された。

インテルは、この時期にはちょうど、イスラエルのAI企業Habana labsをおよそ20億ドルで買収している。その際のプレスリリースでは「AIを活用したビジネス戦略には、ハードウェアとソフトウェアの幅広い組み合わせと、完全なエコシステムサポートが必要」と述べるとともに「2019年、インテルは、AIによる収益として35億ドル以上を生み出し、前年比で20%以上増加すると予想している」とも発表。

数年続いていたインテルのAI分野への取り組みが大きく加速し、インテルが明確にAI市場を掴みに行ったのは、このタイミングではないだろうか。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります