「GHELIA EXPO TOKYO 2020 ~みんなのAI~」というイベントで、登壇させてもらうことになった。「AIチップ、ロボット、ドンキーカー、遊びのIoTから未来は変わる」というパネルディスカッションで、144Labの九頭龍雄一郎さん、アスラテックの今井大介さんと、モデレーターは日経BPの中村建助さんである。

私が、このイベントに呼んでもらったのはギリアの清水亮社長が、ちょうど1年前から私がはまっている「DonkeyCar」に興味があるかららしい。DonkeyCarは、ここでは何度も触れてきたが市販のラジコンカーにRaspberry Piをのせて、グーグルの人工知能であるTensorFlowをインストールして自律走行させるオープンソースのキットである。

このDonkeyCarの凄いところは、どのディープラーニングの入門書にも出てくる“手書き数字の文字認識”という、ほとんど冗談のようなプログラムで自動運転まがいのことができてしまうことだ。私は、この種のAIカーに関するコミュニティを仲間とやっていて、11月上旬にも、渋谷駅前にできた47階建てのスクランブルスクエアにある「SHIBUYA QWS」でハンズオンと走行会をやらせてもらった。

GHELIA EXPO TOKYO 2020は、きちんとネクタイを締めた人たちが集まるイベントなのに、なぜ「遊び」の話が必要なのか? 答えは、明快である。テクノロジーの歴史をすこしばかり眺めれば、「遊び」であったり「オモチャ」のようであったりするものが、とても重要な役割をはたしてきたからだ。

「The next big thing will start out looking like a toy」

(テクノロジーの大波は「オモチャ」のようなモノからやってくる)

この言葉は、まさにDonkeyCarのコミュニティを米国でやっているクリス・アンダーソン氏が、それについて語るときに使っている言葉だそうだ。

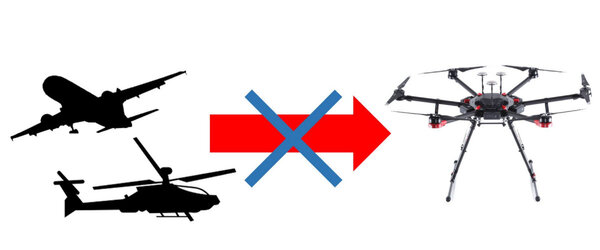

3DRoboticsという米国を代表するドローンの会社をやってきた同氏は、それを目の当たりにしたということなのだろう。ドローンは、飛行機やヘリコプターを飛ばしている航空工学の成果として生まれたものではなかった。ドローンは、少なくとも一時期は文字どおりオモチャのようにして作られたのだ(もちろんオモチャとしてもだが)。

ドローンが、飛行機やヘリコプターの進化形でなかったように、乗り物の未来も130年前にダイムラーやベンツが作りだした自動車の延長上にはないのではないか? というのが、DonkeyCarの世界に秘められた可能性だというわけだ。模型からならまったく違うモビリティが生まれることだってありえないわけではない。

ドローンやDonkeyCarなど最近の話ばかりではない。たとえば、電話は同じ私信ではあるが手紙から生まれたものではない。手紙の進化の到達点は、たぶん伝書鳩か気送管だ。電話の発明者グラハム・ベルは、十代の頃、飼っていた犬を訓練して「How are you grandma?」と聴こえる吠え方をさせたそうだ。音声の発生についてこだわり続けた人生だったといわれている。そんな遊びにも似た執拗なこだわりがあったからこそ電話というものが生まれえたのだ。

デジタルトランスフォーメーションとソフトウェアトライブ

パネルディスカッションの話に戻ると、先日、その事前打ち合わせというのが行われた。その中で、モデレーターの中村氏から「いわゆる『IoT』がいまいち企業に浸透しないのはなぜか?」という問を投げかけますのでよろしくと言われた。これはパネルでどんな話が出るかも興味深いが、私は、日本企業ならやむをえないともいえる理由があると思っている。

IoTというのはすなわち「データ」がどんどん提供されるということである。それを扱うのはソフトウェアであり、そこにAIという新しいパラダイムが加わってその可能性が期待されている。それをもて遊んでいじくりまわして面白がるという発想がないと、IoTに興味もわかないというものだ。しかし、これに関しては、次のようなセリフが返ってくるのかもしれない。

「我が社もデジタルトランスフォーメーションに取り組んでいますから」

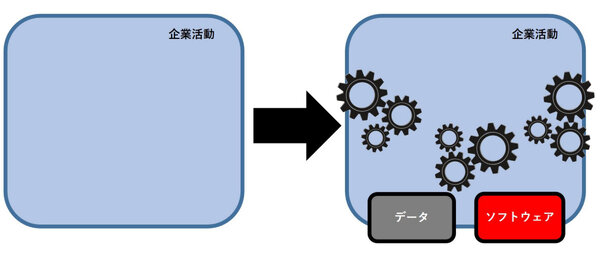

もちろん、こういう新しい言葉を持ち出してきてそれを機会に勉強をするのはよいことだろう。しかし、こんなふうにデジタルトランフォーメーションなんて言葉を持ち出してくる会社ほどその点において見込みがないのではないか? その場合のデジタルトランスフォーメーションは、次のようなイメージだ。

しかし、これではたぶんテスラやUberやこれから出てくるであろうそれぞれのジャンルごとの新しい勢力に太刀打ちできないと思う。なぜなら、彼らはデータとソフトウェアをその中心に据えてすべて考えるというロジックの企業だからだ。テスラは、イーロン・マスクが買収するまではEVの会社だった。しかし、中心にソフトウェアを置いたときからクルマをスマホのような体験に変えた。Uberも、本質がソフトウェアだからUber Eatsのような転用が可能なのだ。

たぶん、いくらデジタルトランスフォーメーションを叫んだところで、彼らと同じように中心にデータとソフトウェアが置かれない限り競争力はないと思うのだがどうだろう? ひょっとしたら、これは出自の問題なのかもしれない。

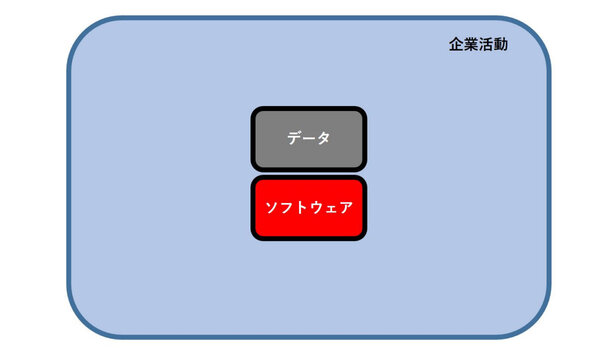

日本の企業がやるべきは、いかにも大変でどこから手を付けたらいいかも分からないトランスフォーメーション(構造改革)ではなくて、まるのまんま「反転」させることを実行することだ。

そんなことできるのか? データとソフトウェアが中心にある会社を作ればよいと思う。データがあって、ソフトウェアでそのデータをゲームみたいにこねくり回したりすると楽しいということだけがモチベーションの会社を作る。そうすると世の中を神の視点でなんでも組み合わせたり予測したりできる気分になっていく。実は、アマゾンもグーグルも、そんなソフトウェアジャンキーたちが、ちょっとやり過ぎてしまった結果のようなものなのだ。

さて、こんな偉そうなことを書いてしまったのだが、調べてみるとトランスフォーメーション(transformation)という言葉自体は、なかなか興味深い意味があるようだ。

生物学における「形質転換(トランスフォーメーション)は、細菌細胞に外部から遺伝子を導入して菌の遺伝的形質を変えること」(出典)だという。これって先日『ナショナルジオグラフィック』で記事になっていたクマムシが最強生物である理由は遺伝子の水平伝搬が1/6にもなるからだという話と関係するではないか! だから、「デジタルトランスフォーメーション」という言葉も、本来のトランスフォーメーションの意味として使われるのなら正しいのだった。

しかし、ヒントは、データやソフトウェア、IoTやAIと、めちゃくちゃ面白いオモチャがずらりと転がっているいまだからそれを遊びつくすことにある。

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。月刊アスキー編集長などを経て、2013年より現職。雑誌編集のかたわらミリオンセラーとなった『マーフィーの法則』など書籍の企画も手掛ける。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。著書に、『近代プログラマの夕』(ホーテンス・S・エンドウ名義、アスキー)、『計算機屋かく戦えり』など。

Twitter:@hortense667Mastodon:https://mstdn.jp/@hortense667

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります