昨年末に開催された「Box Japan 鉄道業界フォーラム」では、東京急行電鉄(以下、東急電鉄)の矢澤史郎氏が登壇。「電気部計画課」という技術部門から、鉄道の運用や保守を最適化する施策やBoxを用いた情報共有の仕組みが披露された。

東京急行電鉄 鉄道事業本部 電気部 計画課 課長 矢澤史郎氏

増え続ける設備を少ない人数でどのように運用していくか?

2015年4月にスタートした「電気部 計画課」は、既存の「通信課」「電力課」「電気工事事務所」とは別に、顧客向けサービスやオペレーションの効率化を技術面から推進していく部署。総務部、広報部と畑違いの部署から電気部に移り、初めての計画課の課長となった矢澤史郎氏は、「重厚長大なインフラを扱ってきた部門ではなく、使う人やお客様にもう少しやさしい技術を届けられないかということで計画課が設立された」と振り返る。

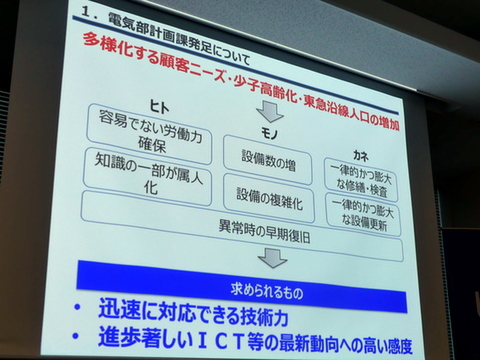

矢澤氏は計画課の課長として就任して4年が経ったが、多様化する顧客のニーズ、少子高齢化、沿線人口の増大など東急電鉄のような事業者を巡る環境は厳しさを増す一方だ。まずは人手不足。「絶対数が足りないというより、今までの労働集約的な仕事から変われていないということ。知識が属人化していたり、システム化が進んでいない」と矢崎氏は指摘する。

電気部計画課はなぜ発足したのか?

また、「ホームドア」を代表とする設備数も大幅に増えている。「2019年度中に65駅すべてに設置を完了する計画になっている。しかし、10両4扉の田園都市線の場合、ホームの片側だけでも40扉、両方で80扉。2面4線の駅だと、160扉になる。設備の数はねずみ算式に増えるけど、それをメンテナンスするヒトは減り続けている」(矢澤氏)。さらにカネという観点で見れば、「一律的かつ膨大な修繕・検査、設備更新」に膨大なコストを費やさざるを得ないという課題がある。増え続ける設備を、少ない人数でいかに効率的に運用・保守していくかが大きな課題となっているわけだ。

いっしょに仕事したかったのはR&Dやデザイン担当者だった

加えて、異常時の早期復旧に対する現場のプレッシャーが加速的に高まっているという。「スマホやSNSの普及によって、お客様自身がさまざまな情報をお持ちになっており、スマートな判断ができるようになっている。この現状に、事業者はついて行けているのだろうか?」と矢澤氏は会場に問いかける。こうしたヒト、モノ、カネという観点からの課題に迅速に対応できる技術力を確保し、最新のITに対する感度を高めていくというのが、計画課のミッションだという。

就任当時、矢澤氏の元には多くのメーカーやシステム会社の営業が訪れたが、矢澤氏がほしかったのはR&Dやデザイン担当者の知見だった。「彼らの持ってきた製品を買ったり、システムを作るという話は従来型の組織でもできるはず。せっかく柔らかい組織を作ったんだから、要素技術や未来を見据えた社会デザインを考えている方と、日々右往左往している事業者がぶつかってヒントとなるものを得られないかと思った」とのことで、学識経験者やメーカー、ベンチャーを行脚したという。

このアウトプットの1つが、特定の場所や行動にともなうユーザーの感情を分析した「エスノグラフィ調査」だ。従来、家電メーカーはリモコンのボタンの配列をコストで考えていたが、10年前からは消費者目線での使いやすさを重視するようになっている。このシフトを鉄道に当てはめ、通勤電車での行ったり来たりを経て、乗客がどんな感情を持つか調べてみたという。正直、満員電車に乗っている限り、それほどポジティブな感情は得られなかったのだが、課題解決のタネは得ることができ、実際にさまざまなアイデアが抽出できたという。

混雑状況をリアルタイムで見られる「駅視-vision」誕生の背景

矢澤氏が1つ目の例として挙げたのが、スマホアプリで提供されている「駅視-vision(エキシビジョン)」だ。「東急線アプリ」で提供されている「駅視-vision」では、駅構内の防犯カメラの画像を解析し、乗客に混雑情報をいち早く配信するものだ。なぜ駅視-vision(エキシビジョン)が生まれたのか? 矢澤氏は、2016年1月の降雪時を振り返った。

防犯カメラの画像を解析し、混雑情報を伝える「駅視-vision(エキシビジョン)」

東急電鉄は過去の経験から、降雪時の運転に特に慎重で、2016年1月の大雪予報が出た際には、前日のうちに5割程度の間引き運転を決定していたという。しかし、ふたを開けてみれば、当日はみぞれ程度で運行にはまったく支障がなく、5割の間引き運転が裏目に出た。「ただですら200%の混雑線の田園都市線が5割の間引き運転をするので、混雑ぶりは明らかです。渋谷の近くは駅構内に入れず、東急バスにもまったく乗れず、その様子がTVで流れました。確かに大雪は降らなくてよかったのですが、5割の間引き運転は鉄道会社としては大コケでした」と矢澤氏は唇をかみしめる。

鉄道の運行状況に関しては、Webページやメール、駅構内のモニターなどで配信しているが、駅がどうなっているのかは行ってみないとわからなかった。しかし、自宅から駅の状態がわかれば、乗客も遅れて出社したり、別経路を選択するという判断もやりやすくなるはず。こうした仮説を元に、メーカーの人流分析の技術と、3000台近くの構内カメラの画像を組み合わせることで、映り込む人物に匿名加工を施した上で、駅の状態をいち早くチェックできるようにしたのが「駅視-vision」だ。「メーカーがフィールドで試したいと言っている技術とインフラがすでにあったので、それほどお金も期間もかかっていません。1月に間引き運転があって、3月には6つの駅での実証実験まで進めました」(矢澤氏)。

実証実験で行なったのは、技術的な検証ではなく、利用者に受け入れられるかだ。プライバシー情報にユーザーがセンシティブな状況の中、「駅視-vision」では構内カメラに映る人物はすべて「人生ゲームのコマ」(矢澤氏)のように匿名加工処理される。また、構内カメラの位置情報も公開し、画像を伝送するネットワークやサーバーについて構成を明示した。こうしたポリシーもあり、アンケートをとった9割の利用者から「これは社会的に意義がある」という声を得ることができ、2016年10月にサービスリリース。共同使用駅である渋谷駅をのぞく、84駅まで対応したという。

矢澤氏は、「駅視-vision」のデモを披露し、自由が丘の現在の状況を披露。最近はホームの混雑状況も見られるようになっているが、将来的には車内の混み具合とホームの混雑状況をかけあわせ、経路ごとにどの車両に乗るのが合理的なのかを提案していきたいという。「混雑が遅延を呼び、遅延がさらに混雑を呼んでくるという流れにくさびを打てるのではないかという仮説で実験を進めている」と矢澤氏は期待する。

2800台超のiPhone・iPadを導入した理由

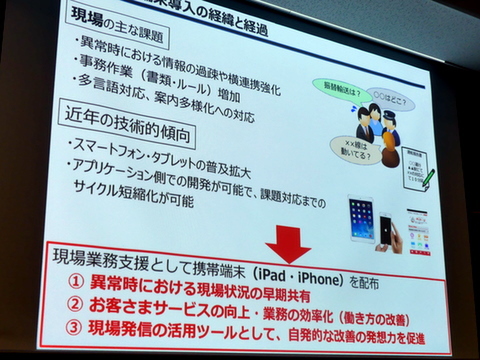

もう1つ披露したのは、2015年11月から現場係員に配布されているiPhoneとiPadについて。配布台数は2018年6月時点で2800台を超えており、基本的には仕事中の職員は全員持っているというところまで行き着いた。「約8割がほぼ毎日利用しており、ないと仕事が進まない状態」(矢澤氏)。

なぜiPhoneやiPadを会社が配布したのか? これは利用者と同じ情報端末を私用スマホを使えない現場の係員にも持たせたいという親心があったという。「完全な情報格差が起こっています。今では現場の人間より、お客様の方が運行情報を数倍持っています。問い合わせを受けても、お応えできない深刻な状況でした」と矢澤氏は語る。

お客様の方が係員より情報を持っている状況

iPhoneやiPadを配りたいという事業部門側からの要求に対しては、概してIT部門から抵抗されることが多い。しかし、今回は「異常時の情報共有」を目的に入れた。「異常時の情報共有という目的であれば、表だって反対されることはまずない。案の定、誰からも反対されず、キックオフしてから3ヶ月くらいで配布をスタートできた」と矢澤氏が語る。

では、なぜBoxを採用したのか? 「先行してスマートデバイスを配布した鉄道会社に話を聞くと、駅にキロ程で表示されるとか、けっこうアプリを作り込んでいます。でも、われわれはそういった予算や人手もない。クラウド型で情報共有できる簡単な仕組みはないか探していた」と矢澤氏は語る。この結果、白羽の矢が立ったのがBoxだ。

Boxを用いた技術部サイドから見た情報共有の形

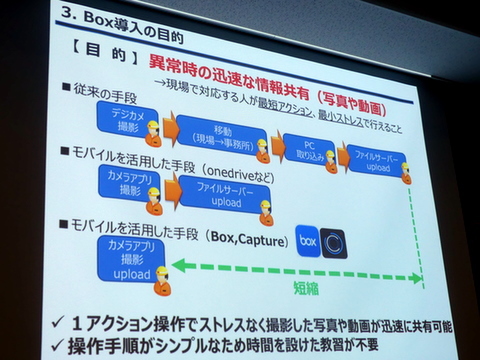

Boxのメリットはシンプルなこと。従来、事故が起こった場合は、現場に急行して事故現場を撮影し、写真をPCに取り込んで、ファイルサーバーにアップロードして、関係者に展開する。これだけでも30分以上はかかってしまう。しかし、Boxであれば、スマホで写真を撮れば、あとは該当のフォルダにデータがアップロードされる。「ワンアクションで写真や動画、入力したノートまで一気に共有できる。操作手順がなんといってもシンプルなので、時間をかけて教習する手間が一気に省ける」と矢澤氏は語る。

最短アクション・最少ストレスで行なえる異常時の迅速な情報共有

Boxの導入により、東急電鉄は現場の情報を関係各所にリアルタイムに共有でき、作業指示を迅速に行なえるようになった。現場で事故現場の様子を共有すれば、措置に必要な機材もわかるし、工事に必要な配線や作業指示などもデジタルデータで参照できる。「手を動かす人間と、後ろで状況を俯瞰し、指示を受けて伝達し、指示を得るための情報を書く人間を分けています」というのも、まさに運用の知見と言える。

写真の共有はBox Capture、テキストメモはBox Notesを用いているが、使い方が簡単なので、現場の人にも受け入れられた。ワールドワイドの事例でも、Box Captureをここまでヘビーに使っているユーザーは珍しいという。Box Notesでやっている情報共有は従来、ホワイトボードで行なっていた。しかも、電気、運転、営業、司令所という4枚のホワイトボードができ、横で何が書かれているかもあまり意識されなかった。でも、Box Notesでは全部が鏡張りで、上の人間も見ます」と矢澤氏は語る。もちろん、現場も同じアプリを見ているので、事故や運転状況を利用者に対して正確に伝えることができる。

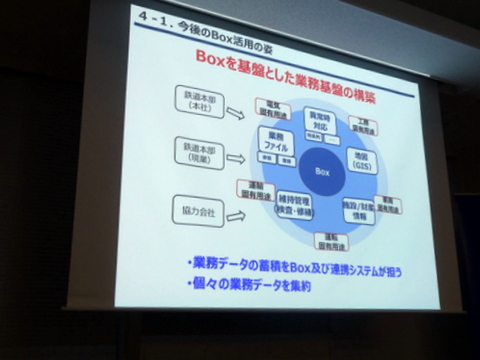

今後、Boxにはさまざまな業務情報を蓄積していく予定だが、現時点でのBoxはまだまだ使い方が初歩的だという。「いわゆるアプリを作って、フォーマットやユーザーインターフェイスを整えた状態でデータを利用できるようにするのが目下の課題」と矢澤氏は語る。その上で「鉄道にイノベーティブなアイデアを」というタイトルに戻り、「新しい技術で保安度を向上させ、結果的に安心・安全・快適な輸送につなげていく。これが技術サイドから考えたイノベーティブなアイデアだと思います」(矢澤氏)と語る。また、今後は集めたデータを解析することで予防保守につなげていく予定で、ベンチャーといっしょに実証実験を進めているという。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう