明暗が分かれた国内大手3社の経営改革

同じ2012年には、パナソニックでは、プラズマテレビ事業を推進した大坪文雄氏が社長を退き、プラズマテレビ事業のリストラに挑んでいた津賀一宏氏が社長に就任。シャープでは、プリンスと呼ばれ、シャープの液晶事業を推進してきた片山幹雄氏が社長を退き、奥田隆司氏が社長に就任した。日本の薄型テレビ市場をリードしてきた国内大手3社の社長が同時期に交代するというタイミングであったというわけだ。

3社の経営トップの再建手法は、まさに三様だった。

残念ながらシャープは、液晶一本足打法から決別ができずに、業績を悪化。奥田社長から、高橋興三社長へとバトンが受け渡されたところで、鴻海グループ傘下に入ることが決定。鴻海ナンバー2の戴正呉氏が社長として乗り込み、その後、わずか1年で業績を回復。1年4カ月ぶりに東証一部復帰を果たしてみせたのは記憶に新しい。

パナソニックは、BtoCからBtoBへのシフトを鮮明に打ち出し、テレビ事業においても、プラズマテレビからの撤退を発表するとともに、テレビ向け液晶パネルは他社からの調達に切り替え、付加価値モデルにラインアップを集中。自社生産は医療分野向けなどの用途に限定した。こうしたBtoBシフトのなかで、車載関連、住宅関連の事業成長によって、回復基調に転じたパナソニックは、最新四半期となる2017年度第3四半期(2017年10~12月)には、5四半期連続での増収を達成。「稼ぐ力がついてきた」と自己評価しながら、2018年3月期の通期業績見通しを上方修正したばかりだ。

ライバルがB2Bにシフトする中、テレビの復活に着手

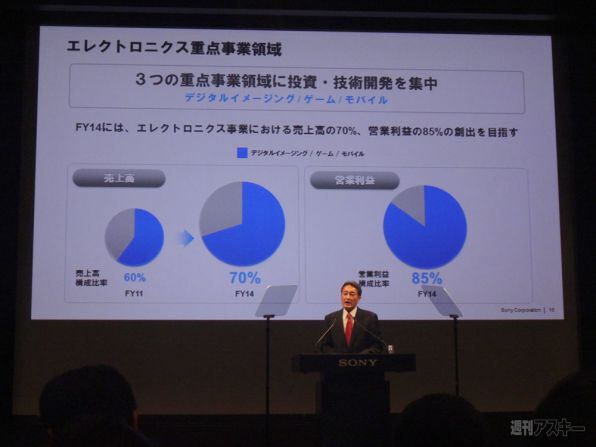

一方、平井社長兼CEOが率いたソニーは、主軸事業であるコンシューマエレクトロニクス事業の立て直しに取り組むなど、パナソニックとは別の道を歩んだ。とくに最優先したのがテレビ事業の改革だ。ソニーのテレビ事業は、2004年に赤字に転落して以来、10年連続の赤字を計上。累計赤字額は7900億円にも達していた。これを2014年度に黒字化することに成功。その後も黒字を維持している。

テレビ事業の復活は、平井氏が、副社長時代から開始した仕掛けが発端となっている。

「当時のテレビ事業は、ソニーにとって最大の課題事業。売っても儲からない構造に陥っていた」と振り返りながら、「『規模を追わず、違いを追う』ことをキーワードに取り組んできた。これが、長年苦しんできた、テレビをはじめとしたコンシューマエレクトロニクス事業の再生につながっている」とする。

それまでのソニーのテレビ事業の基本的な姿勢は、によって、コストをカバーし、赤字から脱却するものだった。実際、最盛期の液晶テレビの販売計画は、年間2700万台にまで引き上げたが、実際にはそこまでの数値には遙かに届かず、利益が出ない構造は変わらなかった。

そこで、平井氏が打ち出したのが、事業規模を半分以下としながら、損益を均衡させる事業構造への転換だ。「当時は、テレビ事業の損益は本当に改善するのか、といった戦略を疑問視する声が多かった」と述懐する。

平井氏によるテレビ事業の再生は、ターゲットとする顧客層を絞り込み、販売台数は、それに合わせた規模へと縮小。さらに、テレビのなかで最も大きなコストを占める液晶パネルは、サムスンと共同で設立した生産会社のS-LCDへの出資を解消し、複数の企業から調達する機動的な体制へと転換。販売会社の費用を含めた固定費を大幅に削減したことも、再生に向けた大鉈になった。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう