“ラズパイ”こと「Raspberry Pi」は名刺サイズの小型ボードで、USBやHDMI出力を備え、5000円前後で買える安価な製品ながらLinuxが動いてしまうことで知られているハードであります。プログラミング学習やちょっとした電子工作、果ては本格的ホームITまで応用範囲の広いハードです。しかし、ラズパイを試すには液晶やキーボードを用意するほか、USBの電源(2A程度の出力のあるスマホ充電器で十分ですが)だとか、本体のケース(むき出しでも使えますが念のため)とか、細々としたものを用意する必要があります。

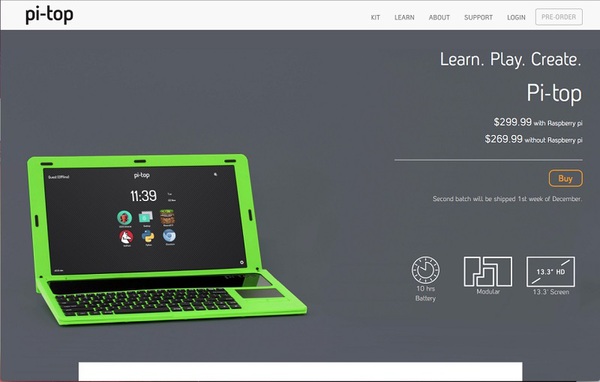

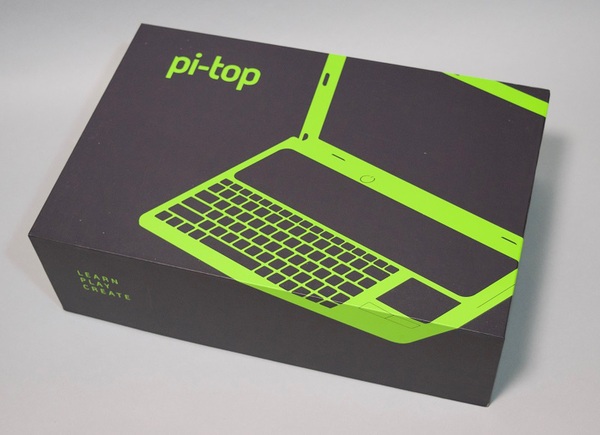

そんなラズパイシーンですが、クアッドコアSoCを採用して高性能化した「Raspberry Pi 2」(ラズパイ2)をベースに、オリジナルなノートPCを作っちゃおう的なプロジェクト「Pi-Top」をご存知でしょうか? 元々はクラウドファウンディングサイト「Indiegogo」で2014年10月にアナウンスされたプロジェクトです。2015年5月出荷予定ということで目標額に早々に到達し、インディーハード業界での注目度もかなり高まりましたが、プロジェクトは遅延に次ぐ遅延を重ねます(“中国が連休だから遅れます”なんてファニーな理由もあったりしました)。割と早期に投資した筆者も一時は完全にそのプロジェクトの存在を忘れていましたが、11月頭にようやく実機が届きました! どんなものか早速チェックしてみましょう。

トイっぽさが逆にイイ感じ!

まずPi-Topを買えば何が得られるのか? 基本的なスペックをまとめてみます。

・13.3インチ液晶(1366×768ドット)

・ノートPC型専用ケース(キーボード&タッチパッド付き)

・専用バッテリー(公称10~12時間動作)

・ACアダプター

・無線LANドングル

・pi-top OS入りSDカード

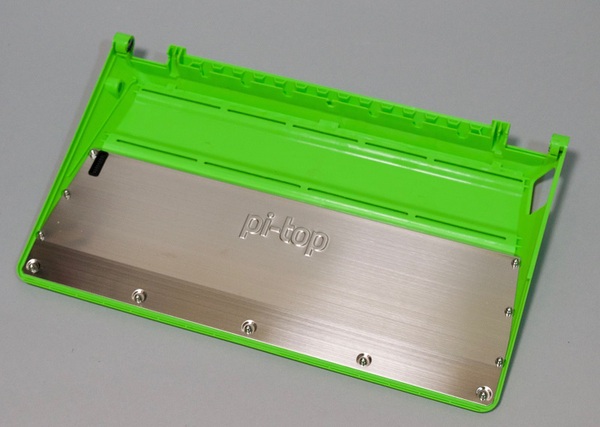

射出成型で製造したプラスチックの専用ケースに液晶からバッテリー、最低限のインプットデバイスが収まり、専用ACアダプターも付属するため、ラズパイ2をスタンドアローンなノートPCとして運用できます。「必要なパーツを一式詰めただけのイージーな構造じゃないか」と思うかもしれませんがさにあらず。Pi-Topは専用ハブ基板を備え、ラズパイ2には本来存在しない電源スイッチや、バッテリーユニットの残量確認などができるようになっています。ちなみにケースの色はユーザーの投票でグレーとグリーンの2色から選択できます。

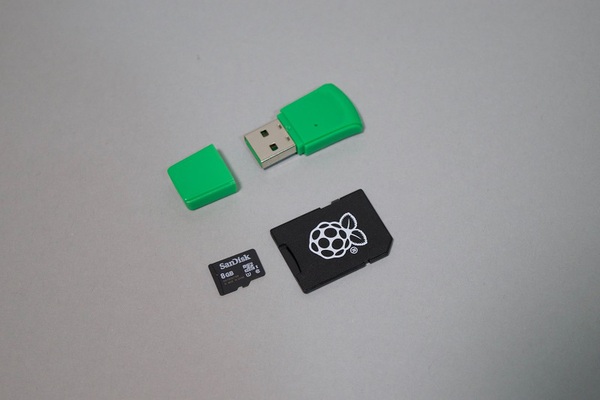

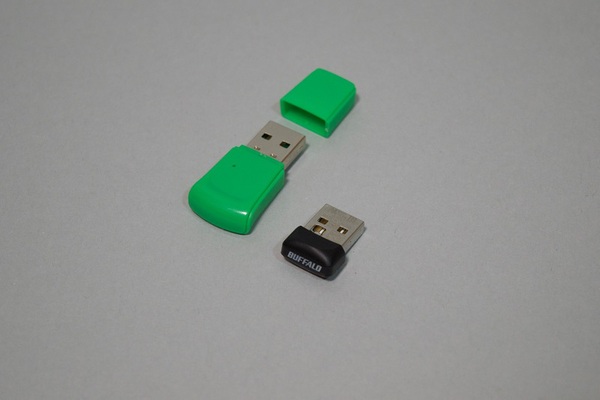

無線LANドングル(上)とpi-top OSがプリインストールされたマイクロSDカード(8GB)も同梱されています。ただし、無線LANドングルは技適を通ってない上に無駄に大きいので、検証にはバッファロー製『WLI-UC-GNM』を使いました。

Pi-Topの構造は非常に簡単ですが、今どきのノートPCらしい出来と考えていると泣きをみます。パーツの当たりや端子の接触を見ながら、最適点を少しずつ探り出していく感じです。イラスト入りの解説書があるので英語が大して読めなくても進められますが、特に2種類あるネジの使い分けがわかりにくかったですね。ハブ基板とラズパイ2を結ぶケーブルを上側にまとめておかないとキーボードが浮いてしまうなど、やってみないとわからない要素もありました。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります