流動化が徹底的に進めば、いい会社には戻ってくる

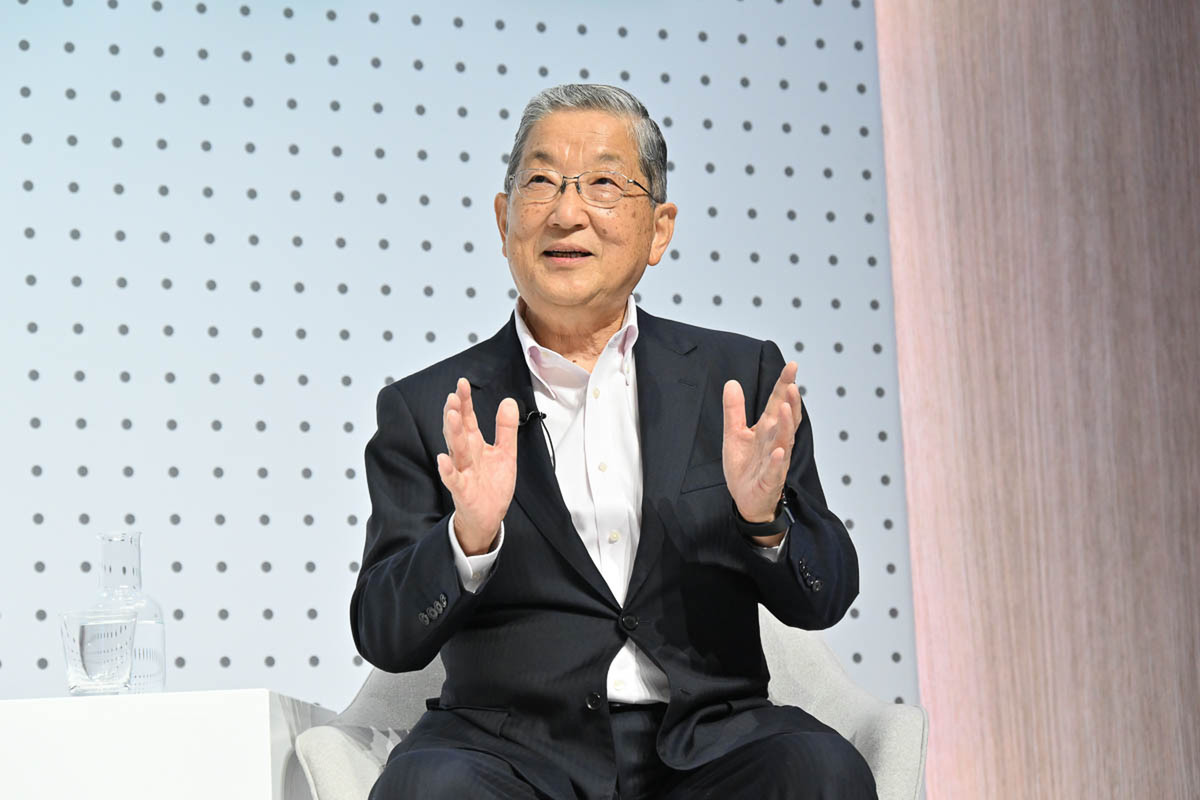

志賀会長が言い続けてきたのが、「多様性と流動性が日本を救う」ということだ。

では、流動性についてはどうなのだろうか。これも以前に比べると、若い世代を中心に加速しているという。

だが、ここでも山口社長は、自らの経験を吐露する。

「私自身も流動化は大切であることを理解し、その重要性についても発言している。だが、目の前で、日本IBMの優秀な社員が辞めていってしまうと、本当に流動性が高まることがいいのかと疑問に感じる部分もある」

だが、これに対して、志賀会長は見事な回答を用意していた。

「流動化が徹底的に進めば、(いい会社には)また戻ってくる」

山口社長もその答えには納得の表情。「そうですね」と答え、日本IBM自らが成長していく必要性を改めて感じたようだ。

まだまだ自前主義でやりたいという企業が多く、個社でがんばってしまう

官民ファンドであるINCJでは、オープンイノベーションで新たな競争力を創出することを目指しているという。

ところが、志賀会長が常日頃感じているのが、日本の企業は、オープンイノベーションに弱いという点だ。

「まだまだ自前主義でやりたいという企業が多く、なんでもかんでも個社でがんばってしまう。これが日本の企業の弱みである。また、日本には、ひとつの産業領域にたくさんのプレーヤーがいて、成長が鈍化した日本市場のなかだけで競争している。過当競争になり、そこで体力を消耗し、グローバルに出る力が弱くなっている」と、これまでの日本の産業構造の課題を指摘しながら、「オープンイノベーションは、日本の企業の成長につながる。産学間や企業同士が、共通のパーパスを持ち、それに共感し、一緒になって作り上げていかなくてはならない。それができてない」と厳しい評価を下した。

失敗しないのならば投資をする

また、大手企業とスタートアップのマッチングが進まないことも、日本の課題だとする。

これは、INCJの会長として、日常的に感じていることだという。

たとえば、こんな事例をあげる。

あるスタートアップ企業に対する投資案件を経営会議で議論している大手企業がある。その会議では、提案した担当者に対して、必ずといっていいほど、役員からは「失敗しないのならば投資をする」という話が出るという。

志賀会長によると、シードステージでは、8割のスタートアップ企業が失敗し、ミドルステージでも5割が失敗。レイターステージに至った企業でも2割が失敗するという。

「失敗が当たり前なのに、100発100中を狙っている。大企業は失敗があることを前提に投資するマインドが必要だが、それがないから、意思決定が遅くなる」

大手企業は、社内の了解や根回しに時間がかかり、意思決定が遅い場合が多い。そうした企業文化を取り払い、風通しを良くし、上司の意向を忖度しないことが大切だと指摘する。

志賀会長は、さらに、厳しい言葉も投げかける。

「岸田内閣が打ち出した『スタートアップ育成5か年計画』では、新陳代謝することが大切だといっている。これは、スピードが速い企業を応援し、スピードが遅い人たちには退出してもらう政策だと捉えることができる。スピードがない企業はゾンビ企業と言われてしまう。新陳代謝が起こることを意識した経営が必要である」

加えて、「日本の企業には、改善で成果をあげる人は多いが、なにもないところから作り上げる人は少ないと言われる。だが、本当にそうなのか。実は、なにかを作り出したいという人が社内にいても、声があげられないような同調圧力が社内に蔓延している場合が多いのではないか。それを取り払えば、日本はもっと元気になる。社員が上司に忖度することなく意見を言い、新たなイノベーションを起こすことが大切である」と提言した。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう