経理から見た巨大ドラッグストアチェーン統合の舞台裏

3人目のゲストはツルハホールディングス 執行役員 財務経理本部長の三宅隆太郎氏になる。2025年12月にイオン傘下のウエルシアホールディングスと経営統合するツルハホールディングスの経理DXについて説明した。

1929年、北海道旭川市の5坪の薬局から創業したツルハ。2000年以降、M&Aとドミナント化戦略を積極的に進め、2024年1月時点で国内2655店、海外22店を展開。北海道企業初の売上高1兆円の企業としてドラッグストア業界を牽引する。

主要6事業会社から構成されるツルハグループは、「ツルハドラッグ」や「くすりの福太郎」など、8つの屋号を持つドラッグストアの連合体となっている。「一見すると非効率的。全部統合すればいいのに思われるかもしれませんが、事業会社の個性を最大限に発揮するとともに、財務経理など必要な機能は統合し、グループシナジーを創出しています」と三宅氏は語る。

そして2025年12月、ツルハホールディングスはウエルシアホールディングスとの経営統合により、売上高2兆円を超える巨大ドラッグストアグループとなる。国内店舗数は5659店舗、従業員数は11万6343人となり、ドラッグストア業界の最大手となり、今後はアジアNo.1、売上高3兆円を見据える。こうした事業変化に対して、財務経理部は「攻めの経理」を掲げ、統合後の資本配分や株主還元の計画を立案する。

マスタの整備なしに経営判断に資するAIの活用は難しい

続いて三宅氏はツルハ入社後、2年間の活動を振り返る。M&Aを推し進めてきたツルハだが、従来は各システムが手組みで、連携もとれていなかったため、属人的なスキルによるExcel運用が課題だった。そのため、Fit to Standardと呼ばれる標準パッケージを利用することで、システム間での連携を実現しつつ、属人化したExcel業務からの脱却を目指す必要があった。

また、統合後には新リース会計基準への対応が必要だったため、ゴールから逆算してけりDXを推進してきた。具体的には、財務会計基盤のペーパーレス化、財務・賃金管理の強化、店舗別予実管理の精密化・効率化、会計システムとのデータ連携などを2年かけて行なってきた。その他、インフラや人員の整備、各業務フローの見直しも並行で推進。

さらに戦略的な出展計画の策定や適正な財務報告への対応に向けては、店舗のデータをウイングアーク1stのMotionBoardで可視化し、意思決定につなげているという。三宅氏は、「数字だけではなく、非財務情報をつなげながら、迅速な意思決定が可能になっている」とコメント。経営統合のスピード感に合わせるべく、社内育成にこだわらず、外部のパートナーの伴走支援を得て、構築を行なっているという。

最後、三宅氏は、「マスタの整備、情報の整備を行なわずして、経営の判断に資するAIの利用は難しい。財務経理部門は企業再編や事業変化において、もっとも先頭で対応を求められるセクション。変化に柔軟に対応し、企業の財務的な健全性を担保し、経営の意思決定に資する情報を提供することで、企業価値の最大化に貢献できればと考えています」とまとめた。

AIの利活用は他国並み でも効果が出ない日本企業 なぜ?

パナソニックの次に登壇した5人目のゲストは、PwCコンサルティング 執行役員 パートナーの藤川琢哉氏。PwC Japanグループ チーフ・AI・オフィサーとして社内のAI活用にも注力する藤川氏は、生成AIに関する実態調査をひもといた。

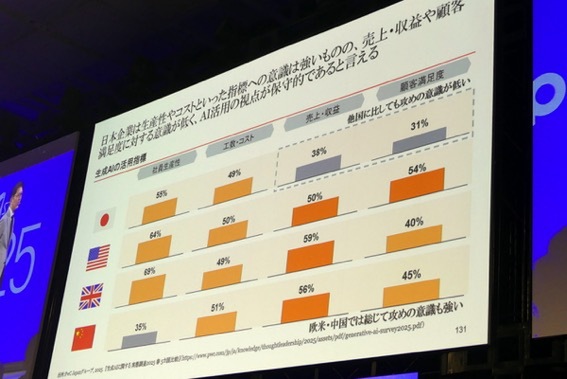

同社の生成AIに関する実態調査は、2025年2月から3月にかけて、日本、米国、中国、ドイツ、イギリスなど5カ国の大企業を対象に行なわれた。サマリを見ると、生成AIの活用は他国に比べて遜色ないが、日本では期待以上の効果を出しているケースが他国に比べてかなり低い。

なぜ効果が出ないのか? 藤川氏は、生成AIの活用指標の違いを挙げる。他国は売上。収益、顧客満足度など「攻め」の指標を置いているのに対して、日本は社員生産性や工数・コストなど「守り」の指標を重視する傾向があるという。「顧客接点にAIを組み込めていないのが、日本で効果が出ない理由なのではないか」と藤川氏は指摘する。

また、AIの活用についても、全社の活用は少なく、一部の部署のみにとどまっているのが実態だ。AIの利活用を推進する部門も、日本はIT部門や経営企画が音頭をとることが多いが、他国は社長直轄チームやCoE(Center of Excellence)と呼ばれる専門部隊が主導することが多いという。

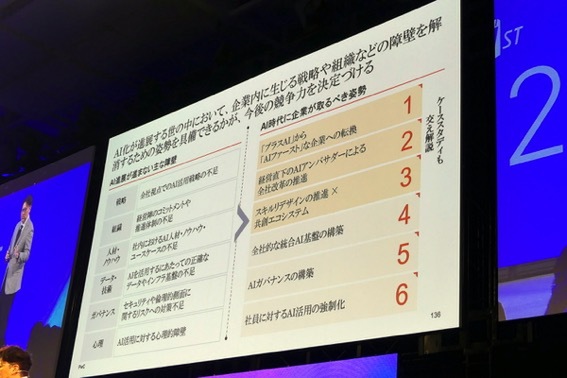

そして生成AI活用の課題は、一言で「人材」だ。スキル、ノウハウ、アイデアが不足しているため、AIの活用が難しい。また、別のCEO向け調査では、他国に比べ、日本はAIへの信頼性が非常に低い。経営陣だけではなく、従業員もAIへの心理的障壁が高く、「(AIを使っていると)さぼっていると思われるのでは?」「AIが仕事を奪ってしまう」「人間が制御できなくなる」「感情や人間的な資質が欠けていて怖い」などの声があるという。

AIでビジネスが変わるコンサルティング会社が考えたAIの進め方

では、日本企業はどのようにAIを乗りこなせばいいのか? 藤川氏は1つ目として「プラスAIからAIファーストな企業への転換」を訴える。「AIをあくまで手段として、既存のオペレーティングモデルでAIをどう活用するか考えがち。でも、AIはもはやゲームチェンジャー。AI前提でビジョンから考え直す必要があります」と藤川氏は語る。

PwCのようなコンサルティングや会計監査はまさにAIの影響を大きく受ける業種。既存のビジネスのAI化も進めているが、コンサルティング業務をAIが代替する時代も遠くないというのが藤川氏の見立て。「われわれはサービス戦略から考え直さなければならない。経営層と今まさに議論している」(藤川氏)。実際、日経のA社は、既存のビジネスを半分の従業員で行ない、残りのメンバーを新規事業のコンサルティングに充てているという。

2つ目は「経営直下のAIアンバサダーによる全社改革の推進」だ。既存のビジネスモデルや組織の壁を残したまま、一部の部署でAIを利活用しても効果は得られない。そのため、組織の壁を越えて、全体最適を実現するための経営直下の専門組織を設立し、権限委譲して、全社的なAI改革を実現する。日系B社は30台の若手をAI推進室の室長として抜擢しつつ、事業責任者をAI推進室の責任者として兼務させ、すべての意思決定を行なえるようにしている。

3つ目は「スキルリデザインの推進×共創エコシステム」だ。これは「AI人材がいない」「外部からの採用も難しい」という壁に対する施策で、社内人材をAI人材に変えていく再教育と、社外AI人材からのナレッジ共有を並行して進める。「おすすめなのは大学などの研究機関との連携。彼らは社会実装のためのデータを求めているので、ウインウインの関係で共同研究を進められる。企業としてはノウハウをいただき、人材を育てていける」(藤川氏)。

PwCコンサルティングでは、AI人材を細分化し、アーキテクチャに対して、スキルセットやプロファイルを設定。その上で各部での人員配置を決め、採用や育成かの判断を行なっている。「こういった形で定義していくと、かなりアクションもしやすい。到達も計測しやすい」と藤川氏は指摘する。

まとめとして、藤川氏は「AIの技術進化は著しい。以前は使えないと感じていても、どこかのタイミングで自社のビジネスを変える技術が出てくるはず」と指摘。そして、「いざ進めるとなれば、経営者はまずAIファーストな全社戦略を考え、変革をリードしつつ、若手に権限を与えて全社変革を推進していただきたい」と聴衆にメッセージを送った。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう