インフラと車両が情報をやり取りする

ビークルtoインフラ

国土交通省による「新東名高速道路における自動運転トラックの実証実験」の取材会が開催されました。その内容をレポートします。

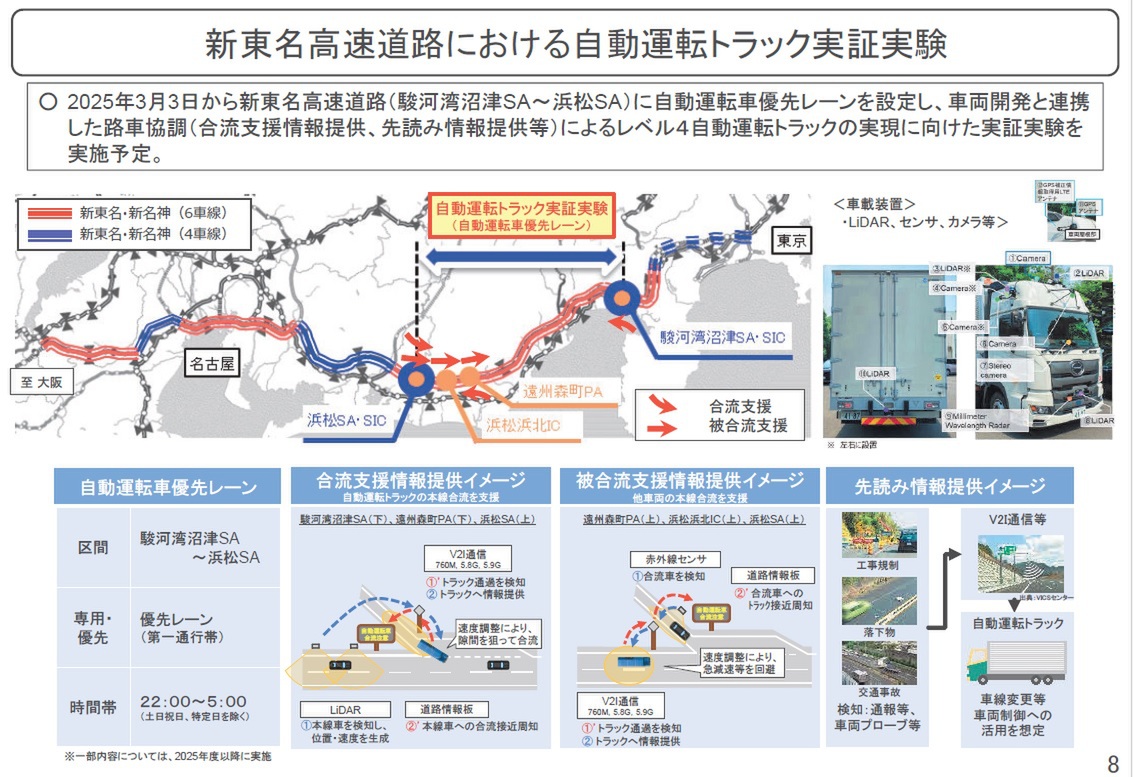

「新東名高速道路における自動運転トラックの実証実験」が2025年3月3日より開始されました。その内容は「自動運転車優先レーン」「合流支援情報提供」「被合流支援情報提供」「先読み情報提供」の4点となります。

新東名高速道路での自動運転トラックの実証実験は、これまで何度も実施されていましたが、今回の実証実験の特徴は、インフラ側に支援のための設備が用意されているところにあります。車両単体での自動運転ではなく、インフラと車両が情報をやりとりしながら自動運転をします。いわゆる、「V2I(ビークルtoインフラ)」での自動運転となるのです。

それでは、それぞれの具体的な内容を紹介しましょう。

物流を変える4つの技術

「自動運転車優先レーン」は、新東名高速道路の駿河湾沼津SAと浜松SAの間の約120kmの上下区間で、道路の一番左端の第一走行帯に、22時から5時(土日祝日・特定日を除く)の間に設定されます。規制ではなく、一般車両に対して、自動運転トラックの優先協力を求めるというものです。自動運転トラックには「自動運転実証実験中」のステッカーが貼られ、ブルーの照明も装備されています。

「合流支援情報提供」は、SAやICから高速道路本線へ合流する自動運転トラックに対して、道路側から支援を行なうものです。合流地点の手前の本線側に、走行車両を検知するセンサー(LiDAR)を設置。本線を走る車両の有無や速度を、サーバーを介して自動運転トラックに伝えます。自動運転トラックは、他車両の情報を元に速度調整をして、本線のクルマの流れの隙間を狙って合流します。

「被合流支援情報提供」は「合流支援情報提供」の逆で、本線を走る自動運転トラックが、合流してくる他車両を回避するものです。合流地点の手前の支線側に備えた赤外線センサーで、合流車両を検知。本線を走る自動運転トラックに、合流車の情報が伝えられ、自動運転トラックが速度を調整することで、円滑な合流を実現します。

「先読み情報提供」は、高速道路本線で行なわれている、工事規制や落下物、交通事故などの情報を、V2I通信によって自動運転トラックに伝えるというもの。今回は、ETC2.0の情報インフラを利用し、事象発生ポイントの3km以上手前で情報伝達が行なわれました。自動運転トラックは約2kmを使って車線変更を実施します。

最後に国土交通省とともに実証実験を進める「RoAD to the L4(自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト)」によると、自動運転トラックの目標は、「長距離幹線(関東~九州、東北~関西)を自動運転で運行すること」だけでなく、「物流事業者の発拠点から着拠点まで、一部一般道も含めた自動運転による省人化・無人化」としています。

そして具体的には、2026年以降が黎明期として始まり、2030年頃の普及期にエリアと利用業者を増やし、2035年頃の拡大期には東北から九州にかけて、数千台規模の自動運転トラックが走る未来を想定しています。

道路とクルマが通信でつながる未来へ

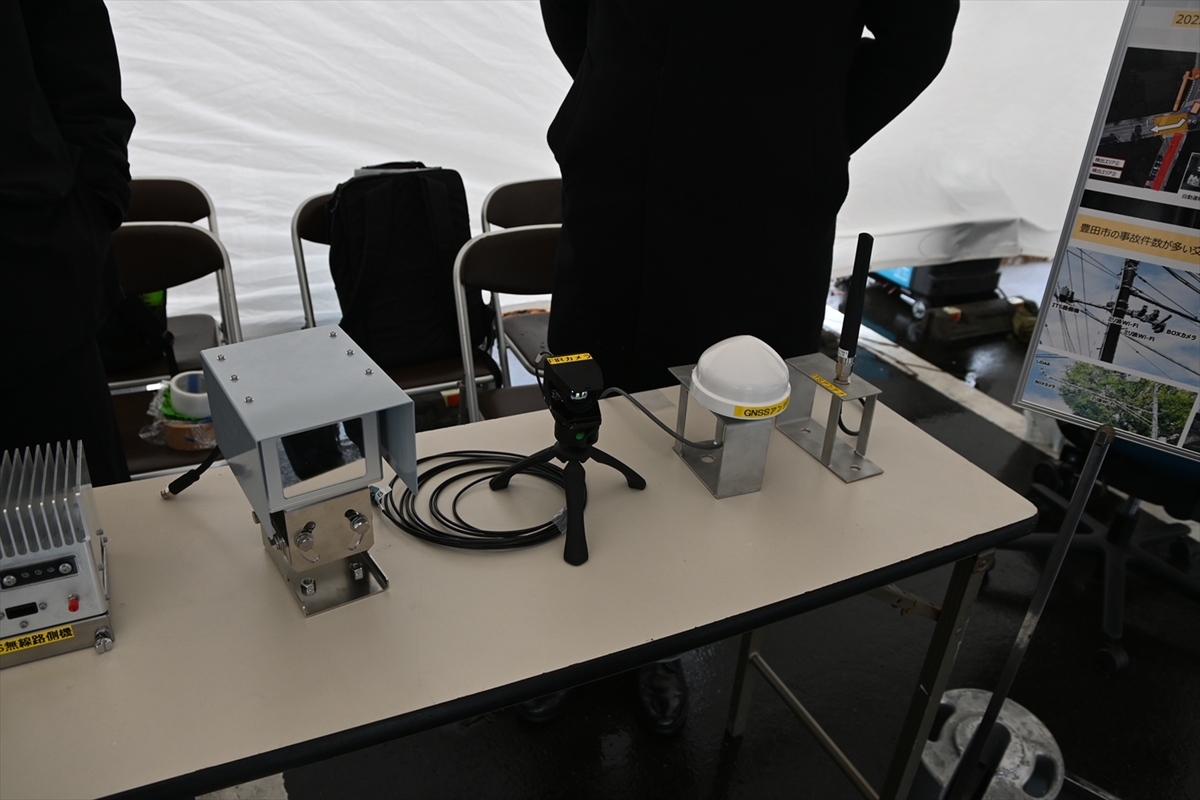

取材会が実施された日は、雨と風の強い、あいにくの悪天候でした。それでも数十媒体もの取材陣が会場となった駿河湾沼津SAに集まりました。全体プレゼンのあとには、マイクロバスに乗り込み、走行するトラックの様子や道路に接地されたV2I機器(路車協調システム)の見学をしました。

駿河湾沼津SAの付設駐車場に作られた取材会展示スペースには、経済産業省をはじめ、T2、古河電工、沖電気工業、三菱重工機会システム、京セラ、パナソニックコネクト、トヨタ、日産、ホンダなども技術展示をしていました。

これらの技術展示では、トラック向けだけでなく、市街地へのITSの拡大(ITSスマートポール)や、自転車へのITS機器搭載(ITS自転車)、ドラレコへのITS機能追加(ITSドライブレコーダー)などが紹介されていました。自動運転技術は、道路側の支援を受けることで、より安全で便利なものとなることが、よくわかるものばかりでした。

自動運転トラックをはじめ、自動運転技術には、道路側の支援が不可欠ということが実感できる取材会となったのです。

筆者紹介:鈴木ケンイチ

1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレース(マツダ・ロードスター・パーティレース)に参戦。新車紹介から人物取材、メカニカルなレポートまで幅広く対応。見えにくい、エンジニアリングやコンセプト、魅力などを“分かりやすく”“深く”説明することをモットーにする。

最近は新技術や環境関係に注目。年間3~4回の海外モーターショー取材を実施。毎月1回のSA/PAの食べ歩き取材を10年ほど継続中。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員 自動車技術会会員 環境社会検定試験(ECO検定)。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります