複雑な仕組みの“伝言ゲーム”が引き起こす障害

スマートリモコンの「思わぬトラブル」を引き起こす原因とは?

2025年03月31日 11時00分更新

ここまでの連載では、スマートリモコンの仕組みを通して、機械たちの“おしゃべり”(=通信)がどのようにおこなわれているかを見てきました。

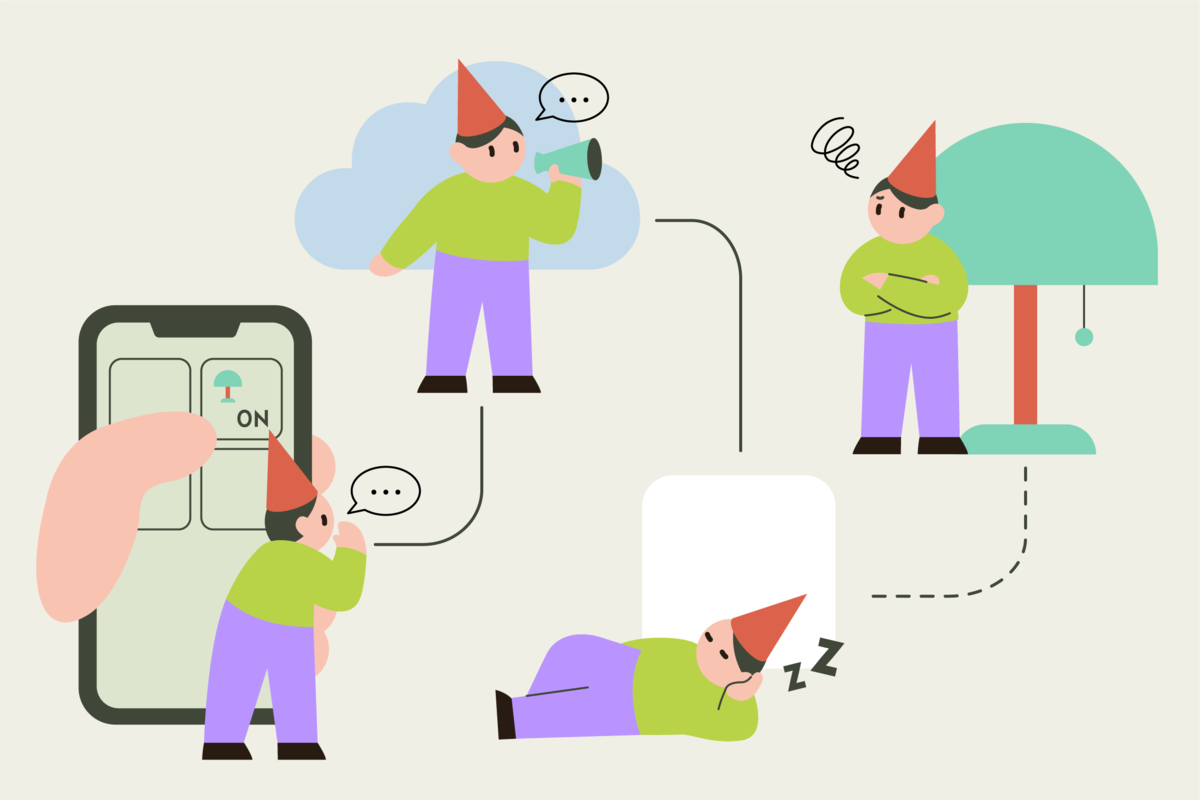

「ボタンを押すと機械が動く」といった単純な動作も、その裏側ではスマホアプリ、クラウドサービス、スマートリモコンの本体、操作対象の機器といった数多くの機械たちが、まるで“伝言ゲーム”のようにおしゃべりをして実現されていることが分かりました。

このように、実は複雑な仕組みで動いているスマートリモコンは、便利な一方で思わぬトラブルを引き起こすこともあり、注意が必要です。

複雑な仕組みなので障害の原因も増える

一つのデバイス内で機能が完結しているIRリモコン(赤外線リモコン)とは違い、スマートリモコンは多くの機械たちが複雑に連携し合って機能しています。つまりそれは、故障やトラブルの原因になりうる部分がたくさんあるということです。

スマートリモコンの仕組みを“伝言ゲーム”にたとえると、途中の誰かが次の人に伝言を伝えなければ、最後の人までメッセージが届きません。スマホアプリ、クラウドサービス(APIサーバー)、スマートリモコン内蔵のプログラムなど、どれか一つでも正常に動作しなくなると、リモコン操作ができなくなるわけです。

さらには、スマートリモコンメーカーの責任ではない場所で障害が発生することもあります。たとえばクラウドサービスやインターネット回線、利用者の家のWi-Fiネットワークなどのダウンでも、リモコン操作ができなくなります。

最近では2023年6月に、世界最大のクラウドサービス提供会社であるAWS(Amazon Web Services)で、約3時間半にわたって大規模なシステム障害が発生しました。多くのスマートリモコンメーカーがAWSのクラウドを利用してサービスを提供しているため、各社のスマートリモコンが使えなくなりました。

前回記事で取り上げたSwitchBotのサービスもAWSを利用しており、大きな影響が出ました。日本時間では平日の早朝だったため、SNS上では「家の照明がつかない」「予約してあったエアコンが動いていない」「起床時の連携機能が動かなかった」といった報告があふれ、X(Twitter)のトレンドにも「SwitchBot」の名前が上がっていました。

これに加えて、スマートリモコンでは「どこで“伝言ゲーム”が詰まってしまったのか」、つまりどこで障害が起きているのかが分かりにくいという問題点もあります。

上述したクラウド障害の場合も、利用者には「ボタンを押しても正常に動作しない」ということしか分かりません。スマホアプリに障害通知を行う機能そのものがクラウドサービスに依存しているため、クラウドで障害が発生すると問題を通知できないのです。

こうした障害が発生すると、それが復旧するまで、利用者はどうやってもスマートリモコンを使うことができません。スマートリモコンの便利さに依存した結果、障害発生によっていきなり照明やエアコン、TVが使えなくなくなるのでは困ります。そうした場合の対応方法について、ふだんから考えておくことが大切です。

そのサービスは「持続可能なビジネスモデル」なのか?

もうひとつ、スマートリモコンを利用するうえでは、サービスが「長期的に持続可能なビジネスモデルかどうか」も考えなければなりません。製品本体が手元にあっても、サービスが終了してしまえば使えなくなるからです。

たとえばSwitchBotの場合、スマートリモコン本体を買うときにはお金を支払いますが、スマホアプリは無料でダウンロードできますし、クラウドサービスも無料で使えます。使い続けても追加料金がかかるようなこともありません。ほかのメーカーも同様で、購入時に製品価格を支払えば、無料もしくはとても安価な月額料金で使うことができます。

しかし、メーカー側では、スマホアプリをバージョンアップしていくための開発コストや、クラウドサービスを提供するコストなどが継続的にかかっています。さらに、ユーザー数が増えればクラウドコストの負担も増えます。何らかの方法で収益を得なければ、長期的に持続可能なビジネスモデルになりません。

スマートリモコンメーカーの収益源は、主に以下のような要素に分類できます。

① ハードウェアの販売収益

② プレミアム機能やサブスクリプションの販売

③ データ活用・パートナーシップ

④ 追加デバイスの購入促進

無料サービスを提供する多くのメーカーは、①の販売収益でアプリ開発やクラウドサービスの運用費用を補っていると考えられます。ただし、このモデルで長期的にサービスを持続させるためには、新しいユーザーを無限に増やし続ける必要がありそうです。

②のように、高度な追加機能を有料で提供するサービスもあります。持続可能性は高まりますが、「お金を払ってもいい」と思えるような追加機能を開発するコスト、サービス提供コストがかかります。

③は、ユーザーのサービス利用データを匿名化したうえで(誰が使ったのかを分からなくしたうえで)販売したり、他社のスマートホームサービスと連携させたりすることで、新たな収益の可能性を生み出すというモデルです。しかしながら、最近は個人情報の管理について国際的に規制が厳しくなっており、消費者側も個人情報の提供には敏感になっていますから、こうしたデータ活用には困難さが付きまといます。

④は、スマートリモコンを購入した利用者に、たとえば「スマートロック」「カーテンの自動開閉デバイス」など、ほかのデバイスも追加購入してもらうというモデルです。購入を促進するために、組み合わせて使うとさらに便利になるような設計がなされています。

このようにスマートリモコンのビジネスモデルを整理してみると、結局のところは関連デバイスを売り続け、その利益でサービスを維持するモデルであることが分かります。こうしたビジネスを無限に続けることは困難なので、何か別の活路を見いだす必要があるでしょう。それに失敗すると、ある日突然スマートリモコンが使えなくなる、といったことも起こりうるのです。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう