第14回

Backlog World 2024の運営ではチームワークマネジメントを実践していた

「解散が寂しくなる」ような居心地のいいチーム作りはどうやって実現するのか?

2025年03月26日 09時00分更新

「判断のレベル」を決めれば、チームはもっとよくなる

大谷:清家さんは実行委員長としては、Backlogをどのように確認していましたか?

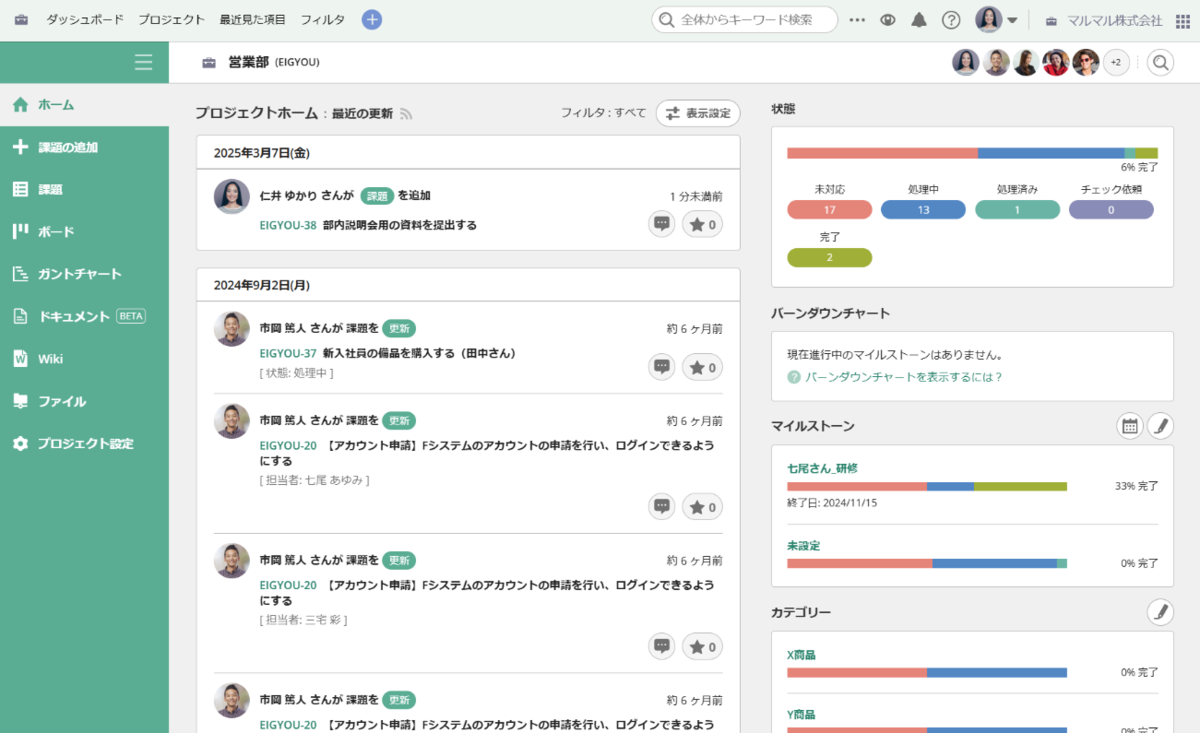

清家:僕はこうしたプロジェクトで知らない情報があるのはイヤなタイプなので、基本的には全部見ていました。ただ、Backlog上で全部見るのは無理だと思ったので、すべてのBacklog通知をDiscordのチャンネルに投稿して、それを見ていました。これだと、Backlogの更新をすべて時系列で追えるので。

大谷:なるほど。更新をDiscordでチェックし、タイムラインで追っていたんですね。

清家:でも、今話していて思ったんですけど、これってBacklogのタイムラインを追えばよかったんですね(笑)。

井上:2023年に実行委員長だったときの使い方と、今回のような一兵卒としての使い方って違うんですよね。実行委員長のときは確かに清家さんのように全体を見ていたのですが、今回は自分のチームのタスクに集中できました。そういう意味では両方体験できてよかったなと思います。

大谷:逆に反省点みたいなものはありましたか?

清家:反省としては「判断のレベル」という話を恩田さんがしてくれて、それが個人的にはめちゃくちゃ刺さっています。「僕が決めなければいけないこと」「現場で決めていいこと」「もっと判断が軽くていいこと」などが明確になっていると、さらによいという指摘をしてくださって、チームアップのために、どこかで挑戦したいなと思いました。

井上:今回はデザイナーさんがすごくて、素晴らしいデザインを速攻で出してくれたので、個人的にはあまり苦労なかったです。逆に峠さんはけっこう大変だったのでは?と思っています。カテゴリごとに役割が割り振られ、ツーマンセルでやるとは言え、やっぱり重いか、軽いか違いはありましたから。

峠:ワークショップは確かに重くて、運営のすごい使い方をどう伝えるか、初めてBacklog触る人でもこれは最低限やったほうがいいこと、中級者向けにも持って帰れること、などの取捨選択は大変でした。限られた時間で、どのようにみんなにハンズオンしてもらえるかはけっこう苦労していました。

清家:峠さんは、この試行錯誤の過程までBacklogの課題に書いてくれているんです。僕もここまではやらないなと思いつつ、これを見れば課題解決までの道筋がすぐわかるので、すごいなと。

目的、役割、リーダーシップ 結局やっていたチームワークマネジメント

大谷:今回のプロジェクトの進め方って、ヌーラボの考えている「チームワークマネジメント」にすごく当てはまる気がしました。みなさんにとって、チームワークマネジメントと今回の運営チームで実践したことってどこか、シンクロしているところありますか?

峠:僕は「みんなに情報を開示して、透明性を確保する」ことがすごく大事だと感じました。DMでこそこそやりとりして、その背景もわからないまま物事が決まっていくと、どうしてもチームワークは崩れます。その点、コメントで自らの考えを連ねていくことで、みんなが腹落ちして進むという状態がBacklogだと形成しやすいと思っています。

井上:うちの会社が理念として大事にしているものに「自律とリーダーシップ」があります。責任感と使命感を持って自ら行動するという行動指針ですが、今回の運営メンバーは全員それができたから気持ちよく仕事できたと思います。その上で、ヌーラボが提唱している「チームワークマネジメント」ってまさにこれだなと腹落ちしました。

清家:ヌーラボさんのサイトの「チームワークマネジメントとは?」みたいな話を改めて確認してみると、今回の運営はまさにこのチームワークマネジメントを実践できていたので、すごくいいチームだと実感できていたんだと思います。

「目標を設定する」に関しては、最初にイベントの完遂を目標に、そのためにやらなければいけないことをBacklogに課題として起票できたし、「役割を設定する」に関しても、チームの中でうまく決められた。もちろん、「リーダーシップを発揮する」についても各メンバーはそれぞれの役割で、きちんとリーダーシップを発揮してくれた。これらを全部当たり前にできていたからこそ、いいチームワークという体験が作れたんだと思いました。

井上:いいチームでした。今回の運営チームはめちゃ強かったと思います。

峠:強かったですよね。すごいなと思いました。

井上:そして、本当にいいチームで仕事すると、解散するときは寂しくなるというのも気づきでしたね(笑)。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう