Sonos Arc Ultra

大画面テレビでチープな音じゃ台無し、サウンドバーを選ぶなら基準となるこの機種を

2025年03月17日 13時00分更新

自動補正機能が大きく進化、Androidユーザーにも恩恵

機能の高さにも触れておきましょう。Sonosのスピーカーはネットワーク機能が強く、かつアプリ操作で簡単にそのメリットを体験できるのが特徴です。また、ハードウェアそのものの完成度だけでなく、ソフトウェアによる改善にも注力しており、「Trueplay」というルームイコライゼーション機能も装備しています。

実はスピーカーから出る音は、部屋の中のさまざまなものに反射し、その干渉によって音は変化します。つまりスピーカーそのものの出来が良くても鳴らす場所が悪ければ、その実力の半分も発揮できません。スピーカーの性能よりも鳴らす場所の方が重要だという人もいるぐらいです。

そこでSonosは、部屋の壁や材質などの反射を考慮し、設置状況に合った最適な音質で再生できる自動調節機能を開発し、製品に搭載しています。

Sonos Arc Ultraは、このTrueplayの進化形である「QuickTune」を初搭載しました。従来のTrueplayは設定時にスマホのマイクを使った計測が必要で、その計測の精度を高めるため、使用する機種とそのマイク特性がある程度絞り込めるiOS版アプリだけが使用できる機能になっていました(アップルに比べて、Androidは機種が多すぎて絞り込めないため)。

しかし、Sonos Arc Ultraでは、サウンドバー内蔵のマイクで反射音を計測し、補正できる仕組みとなったため、Android版のアプリからも自動調整機能ができるようになっています。これは他社製品と比べてもSonosが有利な大きな武器と言えるでしょう。

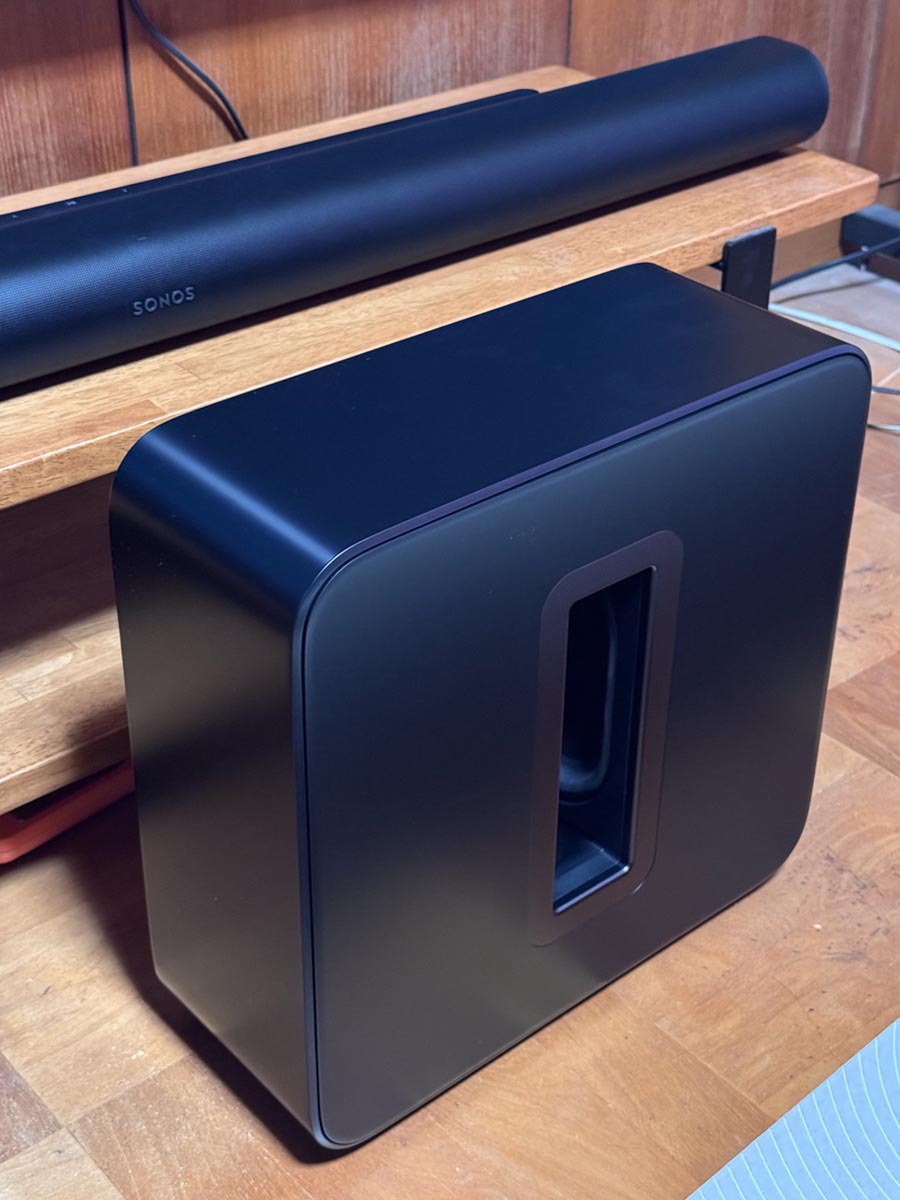

拡張性の高さも魅力、予算に余裕があればEra 300を追加したい

拡張性については、すでに触れていますが、Sub 4やEra 300の追加でサラウンド体験を強化できます。

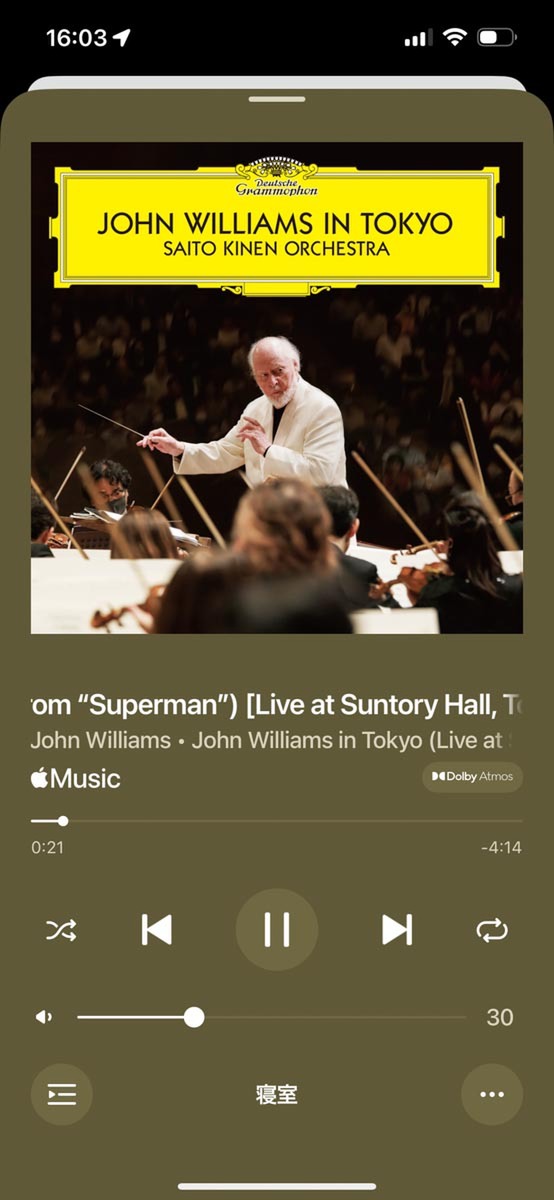

また、昨年発売したヘッドホン「Sonos Ace」との連携機能も利用可能です。Sonos Arc UltraとSonos Aceを接続しておくと、ヘッドホン側のボタン操作で簡単に音の出力先をサウンドバーとヘッドホンで切り替えられます。

この際、Dolby Atmosなどのデコード処理はサウンドバーが担当します。ヘッドホンより高性能なプロセッサーを内蔵し、その性能を活かすことで、Sonos Aceに最適化した音を出すのはもちろん、部屋に合わせた高精度な処理も加えられます、Trueplayを適用した自分の部屋でサウンドバーの音を聞くのに近い、自然なサラウンド体験ができるようになるのが大きな特徴です。

サウンドバーに思い込みがある人ほど試してほしい

古くて経験の豊富な層ほど、サウンドバーの性能には懐疑的だと思います。実際、バーチャルサラウンドで再生する過去のサウンドバーの多くは再生が不自然で違和感を感じることがありました。一方で、単品スピーカーで組んだシステムの音は優れていますが、ケーブルの取り回しや設置などに手がかかるため、敷居の高さを感じる人が多く、これがサラウンド離れにつながっていると理解しています。

しかしながら、Sonos Arc Ultraを聴いてみると、まずサウンドバーに対する先入観を捨てるところから始めるのがいいと感じてしまいます。

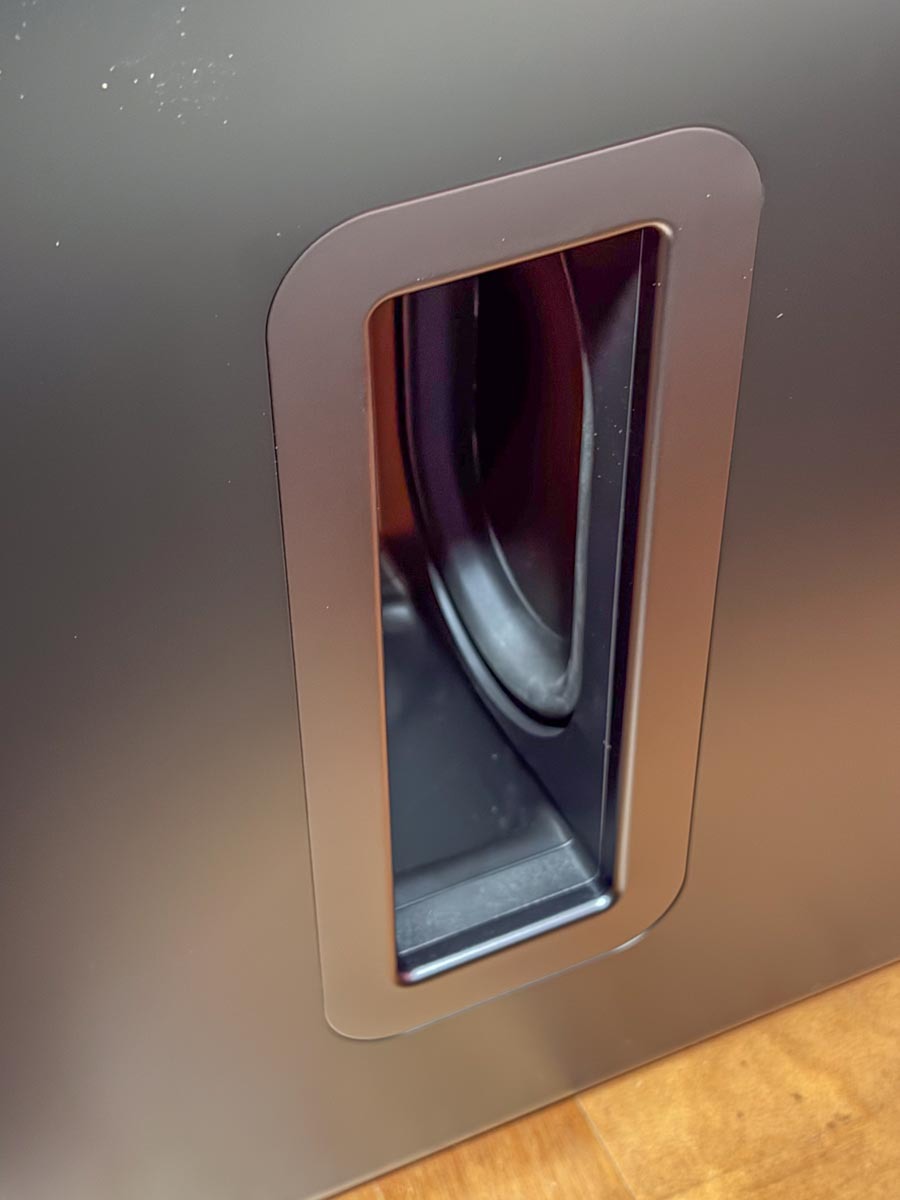

本体はやや大型ではあるものの、1本バーのシンプルな構成で、ラックなどのスペースを活用して比較的簡単に設置ができます。それなのにワイドレンジで低域の迫力に優れ、包み込まれるように音場も広く、個々の音が明瞭に聞こえる解像感の高いサウンドが奏でられる点には驚きがあります。

音楽用と考えた場合でも申し分がなく、低域に芯があって、中域の抜け感が優れたSonosらしい音作りはHi-Fiシステムと比べても遜色がないように思いました。

Dolby Atmosの再生自体はSonos Arcも対応していたのですが、明瞭度や音色の華やかさ、そして芯があって沈み込む低域など多くの改善に気づきます。

特に、3ウェイ化によって各ユニットが担当する帯域に余裕が出るため、分離感が良くなるのは大きな魅力です。低域の音程感や切り込み感によって、音楽が生き生きとし、映画はもちろん、音楽でも雄弁にニュアンスを伝えてくれるようになります。密度感があって、メリハリの効いた、はっきりとした音の再現によって、わかりやすく音質の向上を感じられると思います。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります