MWC25で注目を集めた

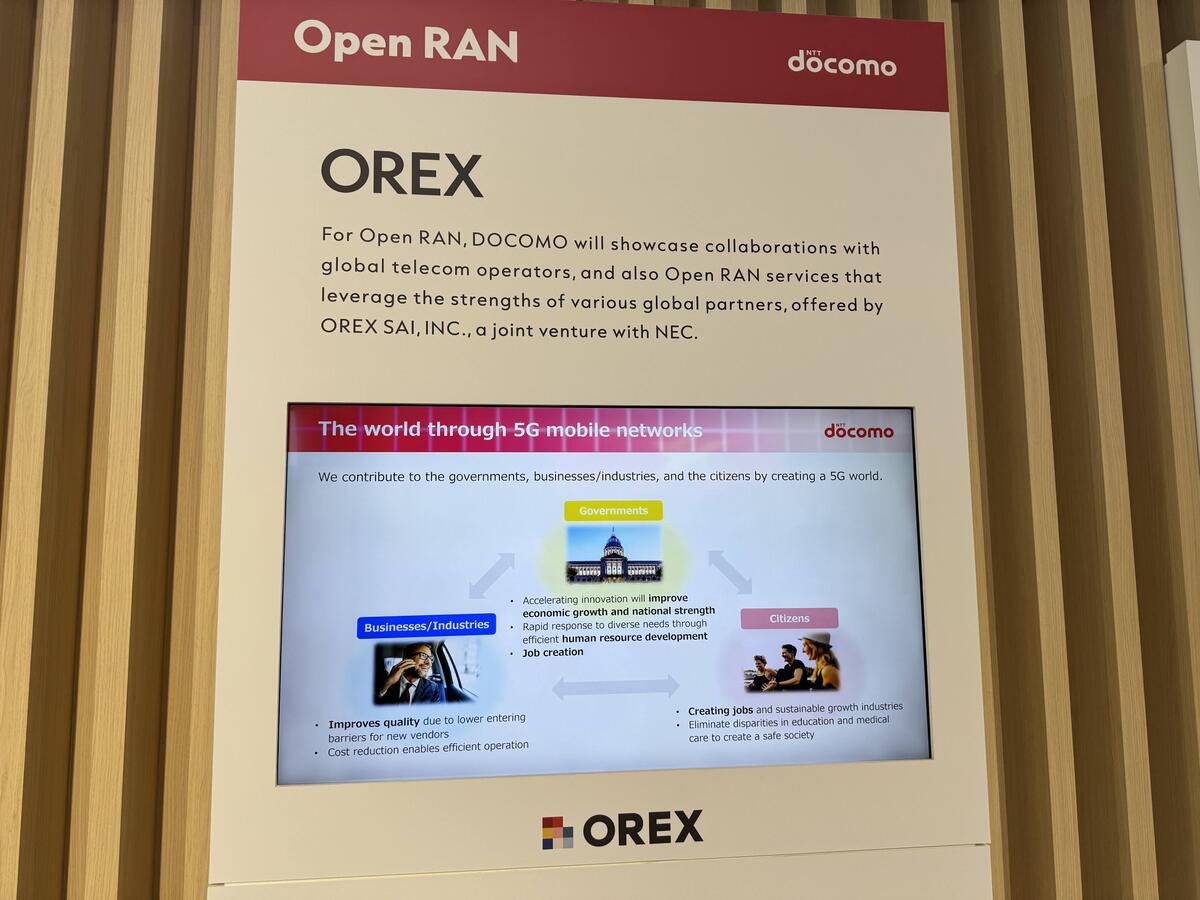

NTTドコモのオープンRANソリューション「OREX」

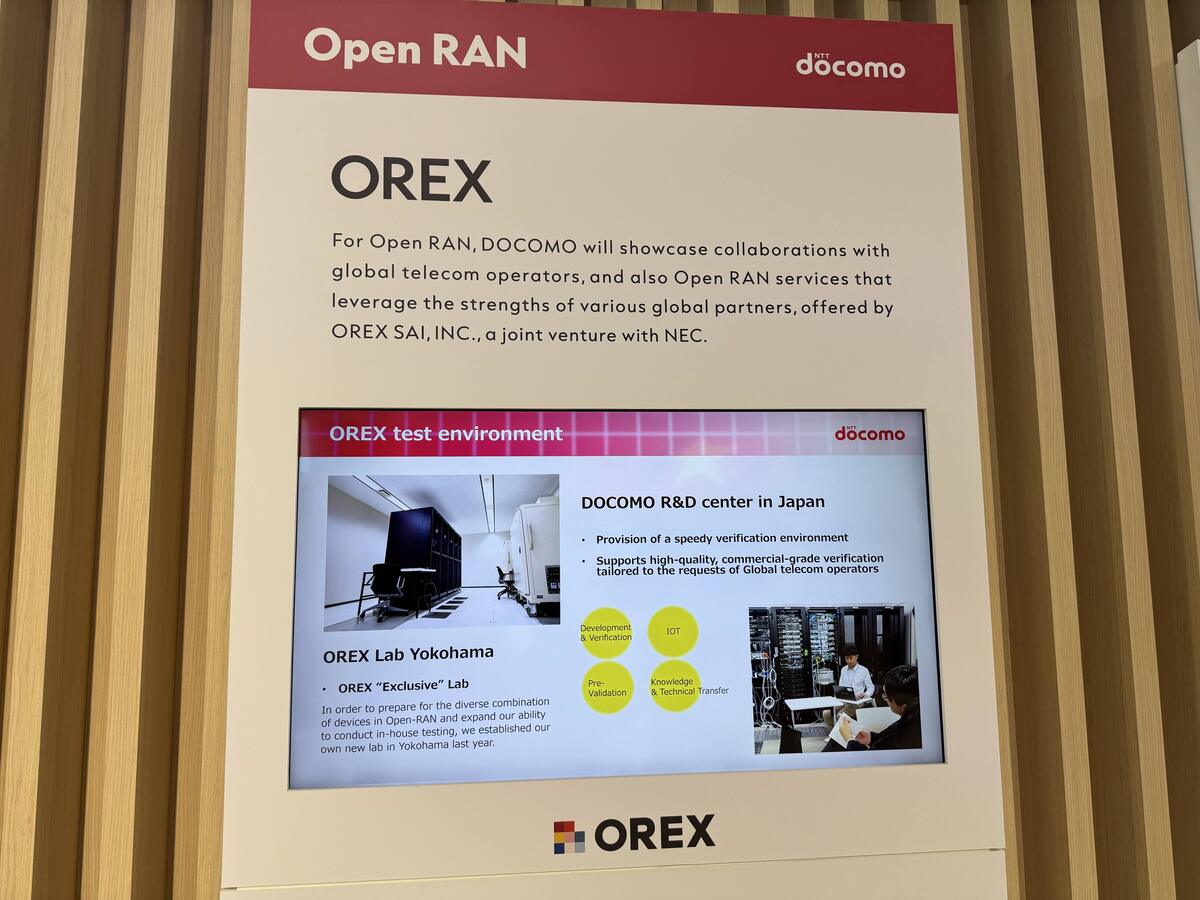

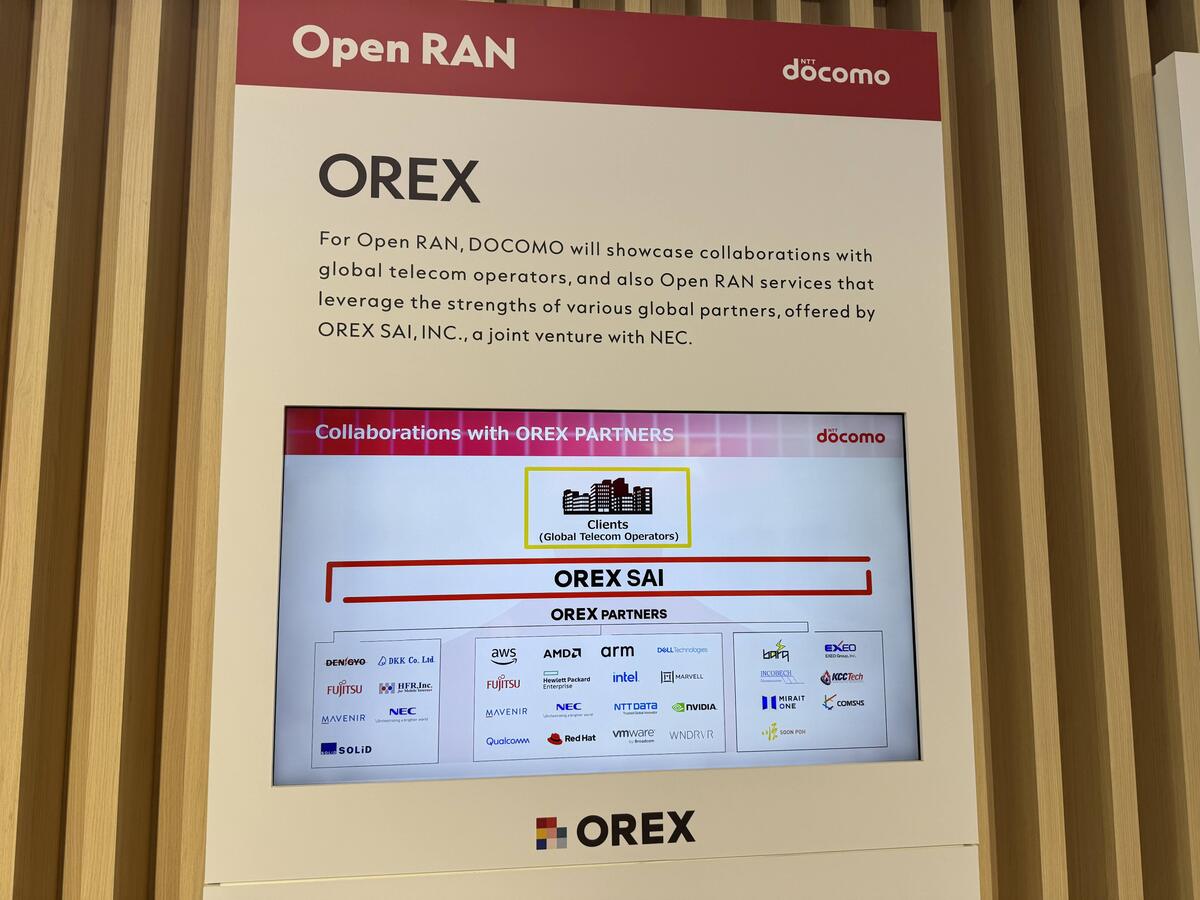

昨年のMWCで発表が行なわれた、NTTドコモが設立したオープンRANソリューションを提供する「OREX(Open Radio Access Network Solutions)」。発表から1年がたった現在の状況を、同事業を担当するNTTドコモ チーフOpenRANストラテジスト 兼 OREX SAI CTOの安部田貞行氏に聞いた。

OREXは昨年の事業を立ち上げ以降、フィールドトライアルをグローバルで展開。「具体的にはペルー、インドネシア、フィリピン、シンガポールといった国々で検証を実施。フィリピンでは現在も検証が進行中」と安部田氏は取り組みについて説明。これらの検証は問題なく完了しているものの、すぐに商用サービス提供に繋がるわけではなく、技術的な理解を深める段階を経てきたところ。

今回最大の成果、インドネシアの通信事業者と商用契約を締結

今回のMWC25で最大の成果として発表されたのが、インドネシアの通信事業者との商用契約締結だ。契約はMWC開催期間中の2日目に発表され、調印式も現地で行なわれた。この契約に基づき、OREXはインドネシアにおいてアフォーダブル(手頃な価格)なインターネットを提供することを目指す。

安部田氏は「インドネシアは人口が多く、広大な国土を持つ国であり、首都ジャカルタの中心部ではネットワークが整備されている一方、都市部から離れると十分なインターネット環境が提供されていない地域が多い。OREXは、既存の通信事業者と協力し、そのような地域に向けたソリューションを提供していく」と話した。

多様なユースケースに対応可能なOREXの優位性

ファイバー網整備地域からエッジコンピューティングまで

安部田氏はOREXの優位性について「OREXの提供するソリューションは、ファイバー網が整備されている地域での集約や、集約が難しいエリアでのエッジコンピューティングなど、多様なユースケースに対応可なこと」と説明している。

そこで今回のインドネシアでの展開では、新しい周波数帯への対応など、さまざまな周波数帯に対応していくことも重要な課題と指摘。状況に応じてRU(Radio Unit)パートナーを追加していく方針で、インドネシアでのサービス展開においては、広大なエリアをカバーするため、現地のパートナーとの連携が不可欠であり、商用化の見通しが立てば、速やかにローカルパートナーとの協業を進めていく意向を示していた。

シンガポールのStarHubと連携

インドネシア以外にも、OREXはいろいろな企業との連携を進めている。シンガポールではStarHubとの間で検証を完了し、次のステップへと進んでいる。StarHubは、クラウド上でネットワーク機能などを提供する「クラウドインフィニティ」というプラットフォームを推進しており、OREXはオープンRANにおける戦略的パートナーとして、ともにオープンRANの展開を目指し、具体的なサービス展開に向けて協議が進められている状況だ。

また、フィリピンのGlobeとの間でも検証が開始されており、MWCのタイミングでその内容が発表された。カンボジアでは、Safe支援という形でカンボセーフを導入している。ただし、安部田氏は「カンボジアにおいてはまだ利用可能な5Gの周波数帯などが明確になっていないため、サービス開始には時間を要する可能性がある」と話している。

OREXが東南アジア地域を重点的に展開している理由について、安部田氏は「ヨーロッパでは通信事業者の基地局展開のスピードが鈍化していることや、5Gによる収益化が難しい状況がある一方、東南アジアの新興国では経済発展が著しく、都市部以外ではまだ十分なネットワークインフラが整っていない地域が多い」ことを挙げた。さらに「人口増加に伴う新たなビジネスチャンスや、オープンRANがもたらす現地の企業との協業による雇用創出といった側面も魅力」であると語った。

これらの取り組みでは、日本から多くの人員を派遣するのではなく、現地の企業と連携しながらキャパシティビルディングを進めるというアプローチが、現在の状況に合っているとの認識も安部田氏は示している。

競合ファーウェイとの差別化

価格競争ではなく、ニーズに合わせた価値提供

東南アジア市場においては、中国のファーウェイなどの強力な競合が存在する。それに対し、安部田氏は「OREXは正面から価格競争で挑むのではなく、現地のニーズに合わせた形で自社の価値を提供していく方針」と取り組み方の違いを説明。通信事業者や国を含めた関係者と連携し、それぞれの状況に最適なソリューションを模索しているとのこと。ちなみに一部の国では、地政学的な要因から基地局への導入が難しいケースもあるという。

事業開始から1年間の道のりについて、安部田氏は「インフラ関連の契約は一般的に時間がかかるため、それから考えれば今回の商用契約締結は非常に早いペースなのでは」との認識を示した。特にパートナーからは驚きの声も上がっているという。最初の契約を獲得できたことは大きな成果で、今後はこれをいかに展開していくかが重要になると述べており、アライアンスの数も着実に増加しているとのこと。

OREXが発表したインドネシアとの提携は、パートナーに大きなインパクトを与えており、安部田氏は「ともにビジネスを拡大できるという期待感から、非常にポジティブなフィードバックを得ている」という。商用実績がない段階では懸念される投資回収についても、商用化が進むことでコスト競争力を高められると期待を示していた。

【今後の目標】インドネシアモデルの他東南アジア諸国への横展開

ヨーロッパの通信事業者は体力的に厳しい状況にあり、設備投資も慎重になっている一方、新興国では新しいネットワーク技術の導入に対するハードルが低いと感じているという。特に東南アジアや南アジアの一部地域では、ネットワークインフラの改善が喫緊の課題となっており、OREXの提供するアフォーダブルなインターネットソリューションへの期待が高い。

安部田氏は「インドネシアのモデルをほかの東南アジア諸国にも横展開していくことが、今後の目標のひとつ」と締めくくった。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります