より人間らしい出力だが反応は遅く、価格は激高 最後の非推論モデルChatGPT 4.5を使ってみた

2025年03月03日 10時00分更新

2月27日、ChatGPT 4.5がリリースされた。GPT-4の後継で、様々な機能が強化されている。まずはChatGPT Proユーザーに提供され、その後ChatGPT PlusやTeamユーザーに提供される予定だ。さらにEnterprise版とEdu版ユーザーにも順次提供される。なお、ChatGPT 4.5は「研究プレビュー」という位置づけになっている。

ChatGPT 4.5はユーザーの意図を汲み取る能力が向上

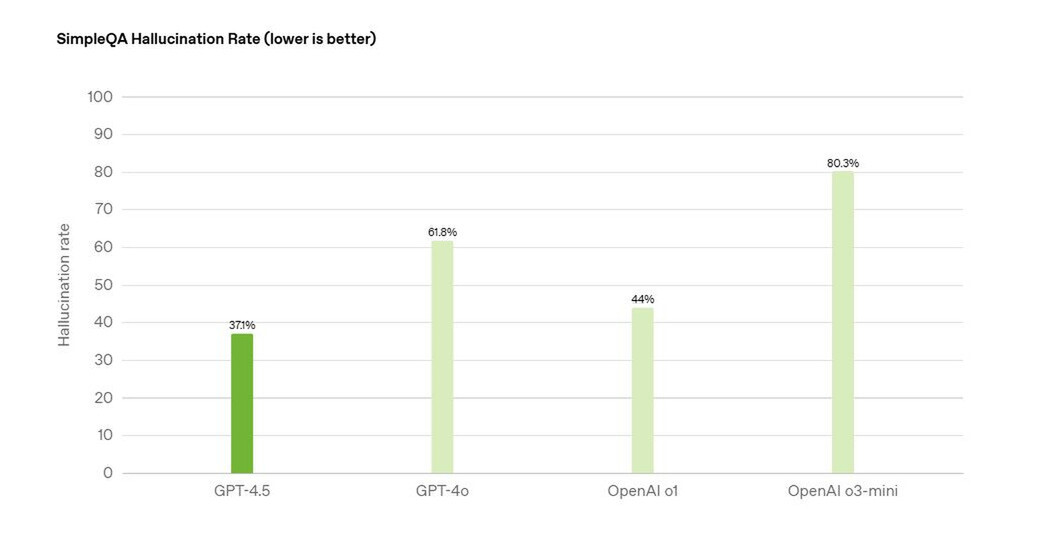

ChatGPT 4.5は事前学習と事後学習を重視し、教師なし学習をスケールアップした。より広範でより深く世界を理解し、歴史的、科学的、技術的情報に関する理解が向上しているという。さらには、事実の正確性が向上し、OpenAIの他のモデルよりも正確で、ハルシネーションの発生も抑えられている。

つまり、OpenAI o1やOpenAI o3-miniのように推論を行わず、GPT-4のような直感的な反応の精度を高めたモデルといえる。ユーザーの意図を汲み取る能力も向上し、IQだけでなく「EQ(心の知能指数)」も高くなった。そのため、AIが感情を持っているように、より人間らしい対話が可能になっている。人間のテスターが出力の好みをテストしたところ、6割前後がChatGPT 4.5を指示していた。

ただし、プロンプトに対して深く考えず、直感的に出力してくるので、別に今までで一番賢いということはない。今後生成AIのトレンドは推論モデルが中心になることは間違いないので、ChatGPT 4.5のインパクトはそれほど大きくはない。サム・アルトマンCEOもChatGPT 4.5が「チェーン・オブ・ソート(思考の連鎖)を用いない最後のモデル」になると言っている。とはいえ、将来は複数のAIを組み合わせてエージェントを動かすようになるので、事前学習のAIモデルの性能が上がることはもちろんウェルカムだ。

AI領域の進化はとても早く、GeminiやClaudeが相次いで新機能をリリースしている。OpenAIはChatGPT 5という次世代モデルを開発中で、推論モデルの「o」シリーズと統合させ、夏ごろにリリースする予定だが、その間のつなぎとして4.5を投入したように見える。意地でもトップランナーの位置を渡さない、という意図が見える。また、月額200ドル(税別)のChatGPT Proプランの解約を抑えたい、という目的もありそう。筆者もまんまとChatGPT Proを使い続けている。

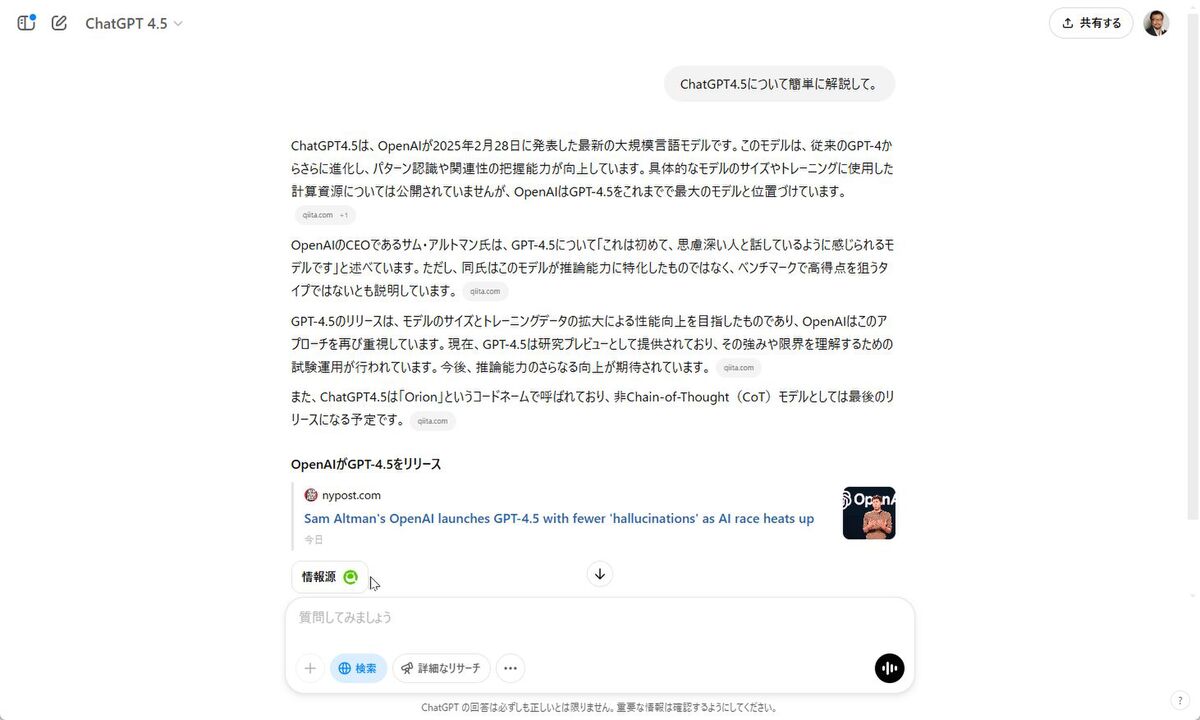

使い方は、いつも通りで、AIモデルの選択メニューから「GPT-4.5」を選べばいい。最新モデルだが、画像や文書ファイルをアップロードしたり、画像を生成させることもできるうえ、検索機能やディープリサーチ機能を最初から使えるのはありがたい。

動作速度が遅いのと、コストがネック

数日間、使い倒しているのだが、まず動作速度がChatGPT 4oよりも圧倒的に遅い。数年前は高速だと感じていたはずなのに、現在の軽量モデルと比べるともっさりしている。とはいえ、「o1」のように数分待たされるということはない。ゆっくりと出力し続ける感じだ。

より人間らしい対話が可能になっているというなら、そう感じる。特に、ChatGPTは他のAIより少々固いところがあるが、より自然になっている。とはいえ、ChatGPTやGemini、Claudeはすでに人間らしくやりとりできるレベルになっているので、あまりブレイクスルーにはなっていないかもしれない。

ただし、内容の正確性は高まっているようだ。ナレッジカットオフの時期が2023年10月なので、そこそこ今どきの情報も網羅している。カジュアルながら、プロンプトの意図を汲んで出力してくれていると感じることも多い。コンテキストウィンドウは12万8000トークン、出力トークンも最大1万6384トークンと十分。

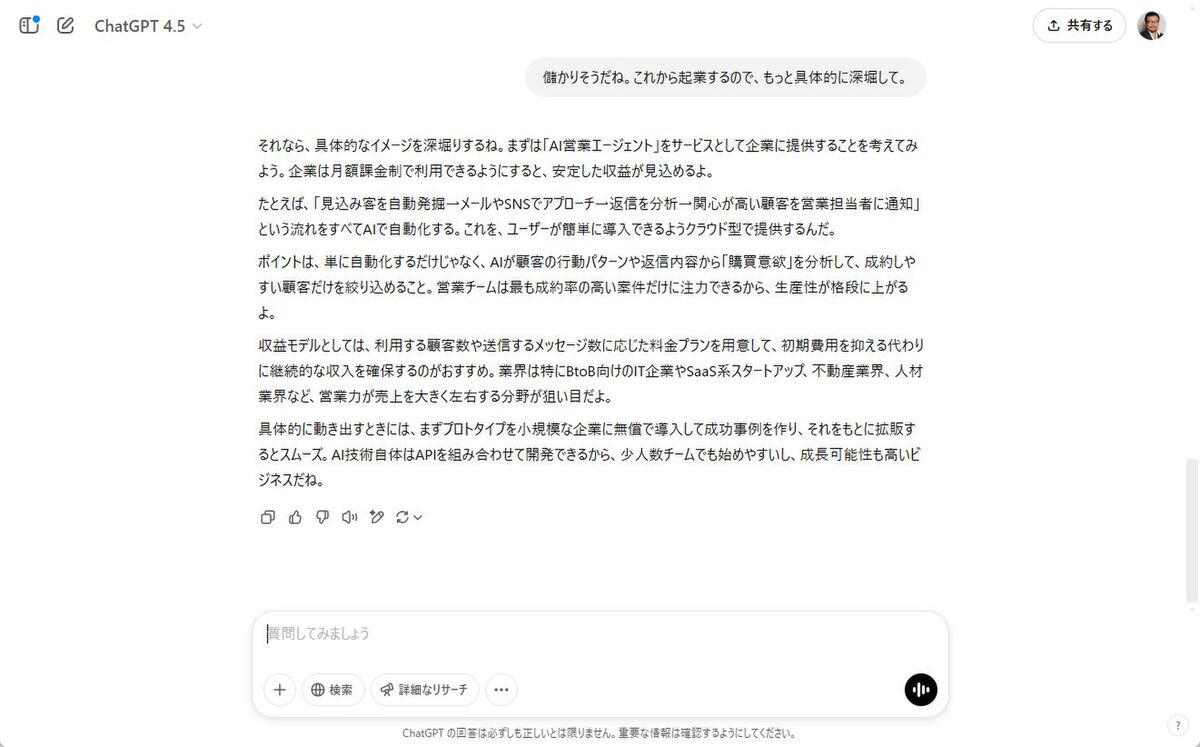

ChatGPTに相談相手や壁打ち相手になってもらうならとてもいい感じだ。ChatGPT 4oでできることなら、もちろんさらに精度が上がるので、スピードを我慢できるならChatGPT 4.5は便利だ。ただし、ChatGPT 4oの代替になるわけではない。

ネックになるのはChatGPT 4.5の利用コスト。スケーリングした計算集約型モデルなので利用料金が高くつく。ChatGPT Proであれば使い放題のようだが、API料金は100万トークンあたり入力が75ドル、出力が150ドル。これは、GPT-4oの入力2.50ドル、出力10.00ドルと比べると15~30倍になる。「研究プレビュー」と言っているだけあり、あまりヘビーに使って欲しいわけではなさそうだ。

ChatGPT 4oやOpenAI o1が出たときのようなインパクトはなかったが、確かに素晴らしい技術の一端を感じることはできる。スピードを求めず、APIではなくウェブでコストを気にせず使えるのであれば、プライベートにビジネスに普段使いできるモデルだ。追って、Plusユーザーにも公開されるので、ぜひ触ってみてほしい。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります