トランジスタの裏側から太い配線で電力を供給

Ru配線に加えてもう1つ有望視されていたのが、BSPDNである。インテルはこれをPowerVIAと呼んでいるが、要するに電力供給はトランジスタの裏側から行なうことで、配線層の混雑を緩和するとともに、電力供給の配線を太くすることで配線損失を減らそうという試みである。

最初にアナウンスがあったのは2021年であり、2022年にはもう少し詳細が発表され、2023年にはIntel 4での実装の様子も説明された。ただ本来最初に実装される予定だったIntel 20Aがキャンセルになった関係で、今年後半に量産開始予定のIntel 18Aで初めてPowerVIAが採用される予定である。

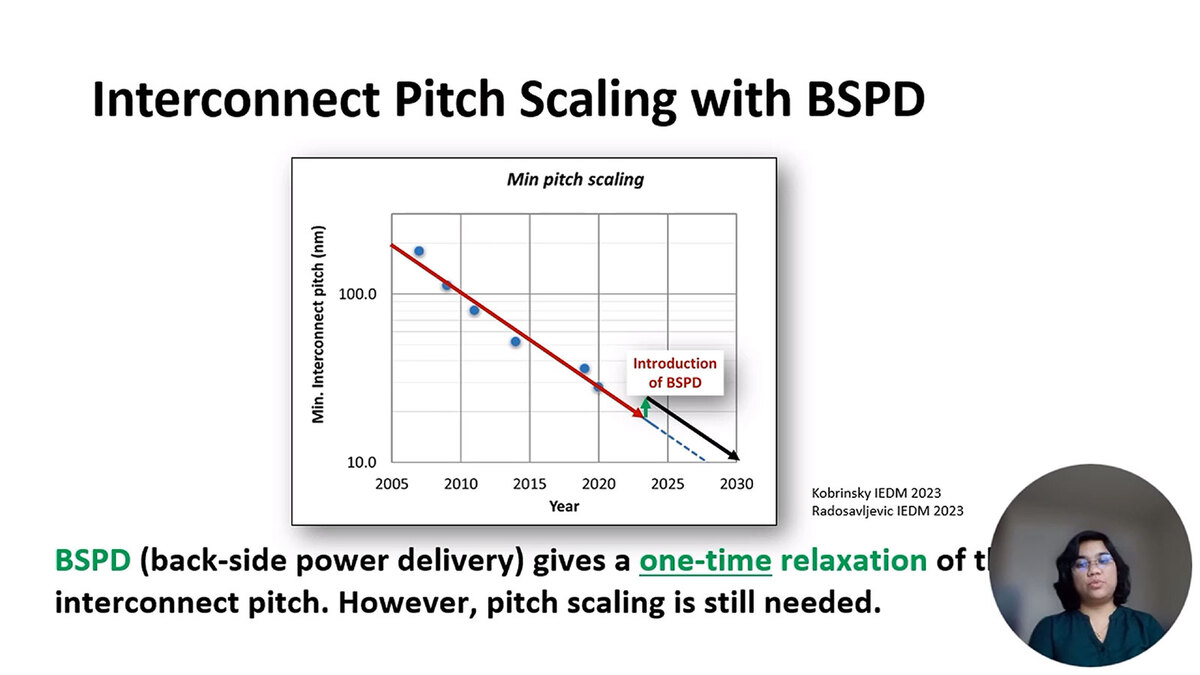

そんなPowerVIAというかBSPDNであるが、これは一時的に配線密度の緩和にはなっても、この先は再び配線密度が上がるのが見えている、というのがインテルの説明である。そんなわけで抜本的な新しい配線材料というか配線の構造が求められつつあるわけだ。

ここでRu(ルテニウム)を採用する理由、というより現在のCuベースではこの先の微細化が難しいという理由が下の画像だ。

これはダマシンを利用したCu配線の製法で、まず誘電体(図中水色)から配線が入る部分を削り、ついでそこにバリアの層を構成してから、最後にCu(図中金色)を埋め込むという手法である。これには以下の課題がある。

- 配線を微細化しても、バリアの厚みそのものは減らないから、相対的にバリア層の比率が配線の断面積の中で増えることになり、これは抵抗の増加につながる。

- 配線の抵抗を下げるためには断面積を増やすのが効果的で、ただしこの図で言えば横方向はもう広げられない(というか狭められている)ので、高さを引き上げる(アスペクト比を上げる)ことが望ましいのだが、そのためには深い溝を均一に彫り、そこに欠陥なく銅を埋めるという処理が望まれ、ところがこれが難易度が高い。

- ダマシンの加工により誘電体にダメージが生じ、これにより誘電率が高くなる(=静電容量が増える)といった問題が出てきており、もうCoのライナーでカバーできるレベルの問題ではなくなってきているのが現状である。

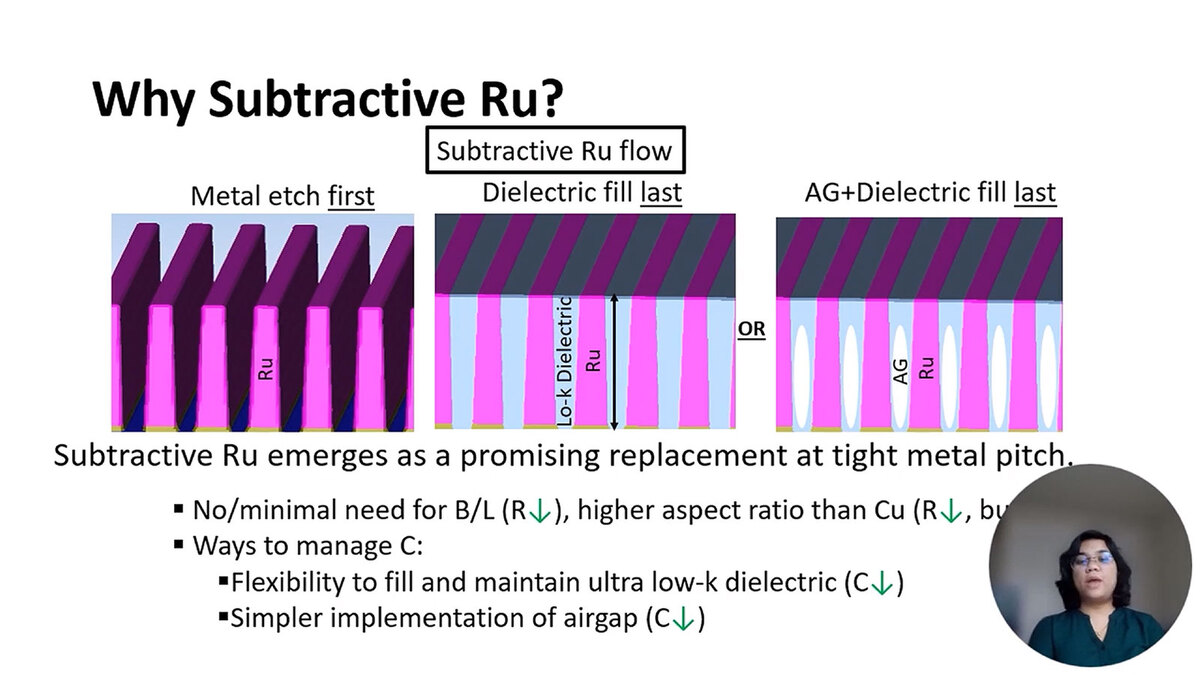

一方Ruベースでは配線を構成するのにサブトラクティブと呼ばれる手法を使う。要するにダマシンの逆で、まず配線材料(つまりRu)を全面に構成し、そこから要らない部分を削って誘電体を埋め込むという手順になる。

メリットとして以下の項目が挙げられている。

- 誘電体を掘り下げるより、Ruを掘り下げる方が高いアスペクト比を構築しやすい

- 誘電体を後から埋め込めるので、より低い誘電率の材料を使いやすい

- Air Gapを作りやすい

このうちAir Gapとは誘電体として空気を使うというものだ。空気は非常に誘電率が低い(真空の誘電率が1.0と定義されており、空気は1.0006程度になる)ため、寄生容量を大幅に減らせるというメリットがある。ただ従来のダマシンではAir Gapを構成するのが非常に難しかったが、サブトラクティブではこれが容易に構成できる。

下の画像は、ピッチ20nmと25nmでCuおよびRuで配線を構築し、その際の配線抵抗と寄生容量を比較したものだ。さらにRuに関してはAir Gapの有無も同時に比較している。

配線抵抗と寄生容量の比較。論文の方はこの2つのグラフが1つにまとまっていて、正直1つの方が見やすかった。ちなみにダマシンだとアスペクト比は2.5が最大とのことで、Ruもアスペクト比は2.5未満にしたそうだ

最終的に重要なのはRとCの積になるが、25nmの方ではRuのメリットは(Air Gapなしでは)あまりないのだが、Air Gapにすることで寄生容量を3割近く減らせる。一方20nmにすると、Ruは抵抗も下がる上に寄生容量も減らせ、しかもAir Gapを構成することでさらに寄生容量が減るとする。配線微細化が進む中では、CuをRuに置き換えるのが非常に有望、ということがおわかりいただけるかと思う。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります