レイテンシーを劇的に減らす「Frame Warp」と「Inpaint」処理とは?

Reflex 2はゲームの応答時間が75%短縮、マウス操作と画面表示に究極の一体感をもたらす?

2025年01月25日 10時00分更新

CES 2025におけるNVIDIAの発表は、「GeForce RTX 50シリーズ」(以下、RTX 50シリーズ)だけではない。GeForceのゲーマー向け遅延抑制機能「Reflex」の改良版である「Reflex 2」もその1つだ。

NVIDIAいわく、ゲーム操作におけるレイテンシーを最大75%も短縮できる(つまり、4分の1になる)という。Reflex 2は最初にRTX 50シリーズ向けに解放されたあと、具体的な日程は不明だが順次既存のRTXシリーズでも使えるようになる。既存のGeForceユーザーも要注目の機能だ。

Reflexを理解するための基礎知識

まずはReflex(やその他の類似技術)が、どんな理屈で成立している機能なのかわからない初学者のために解説を試みる。すでに知っている、あるいはジサトラKTUのレイテンシー学会員であれば読み飛ばしても大丈夫だ。

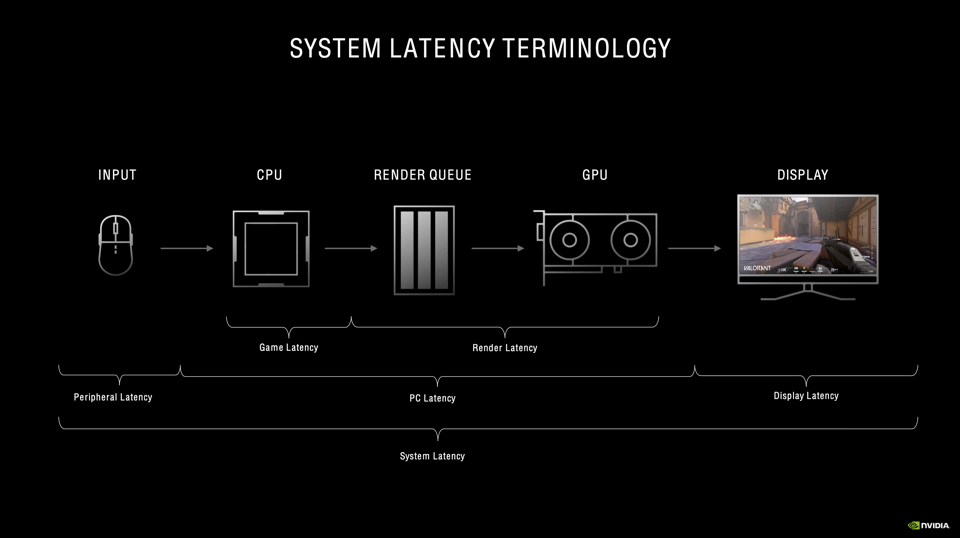

PCゲームにおける処理の流れはこうだ。まずはCPUがプレイヤーの入力やネットからの情報をもとに、ゲームロジックに基づいた処理(当たり判定や得点計算など)を行う。続いて、次のフレームで描くべき画面の内容を決める。その内容がGPUに送られると、GPUがディスプレーに出す絵をレンダリングし、最終的にケーブルを通じてディスプレーに映像が送出される。

この一連の流れにおいて、プレイヤーの入力操作の結果がディスプレ−に反映されるまでのタイムラグを「E-E(End-to-End)システムレイテンシー」と呼ぶ。シビアなタイミングが要求されるゲームでは、E-Eシステムレイテンシーは極力短いことが望ましい。

逆に、回線の遅延などでプレイヤー間の有利・不利が出ないように猶予時間を設ける目的で、一定のE-Eシステムレイテンシーを設けているゲーム(格闘ゲームに多い)もある。

E-Eシステムレイテンシーは、プレイヤーの操作がディスプレーに反映されるまでのタイムラグである。ちなみに、NVIDIAの「FrameView」などで表示される「PC Latency」とは、E-Eシステムレイテンシーから入力デバイスやディスプレーのレイテンシーを除外したものである

CPUやGPUのスペックが十分高いにもかかわらず、ゲームの操作に遅延感が出る時は、CPUとGPUの連携がとれていない時だ。CPUとGPUが休みなくゲームの処理をしている状況下においては、GPUのフレームタイム(処理時間)がCPUのそれよりも長くなりやすい。

そんなGPUがCPUを待たせてしまう「GPUバウンド」な状況でも、CPUはGPUに構わずどんどん次のフレームの処理を進めてしまう。これが問題の根幹だ。GPU側から見れば、レンダリングすべきフレームのデータ(レンダーキュー)が山と積み上がり、描画した映像がかなり前のプレイヤー操作にもとづいたものになってしまう。レンダーキューが積み上がるほどに、ゲームの応答性は損なわれる。

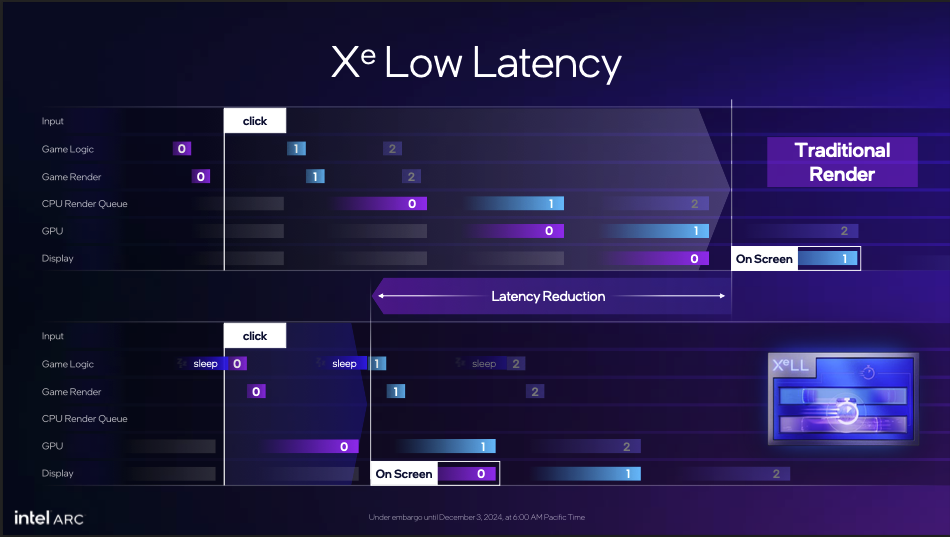

そこで、ReflexではGPUのレンダリングが終わるまでCPUの処理に待ったをかける。レンダーキューが空、かつGPUの仕事も空の状態でCPUが処理をはじめれば、操作の内容を最速で反映した画面が得られるからだ。Reflexの設定には「オン」と「オン+Boost」の2通りがあるが、後者はCPUが待機中でも軽い負荷をかけ、CPUクロックが落ちないようにする設定となる。

これはゲームによって最適解が異なるので、両方を試してみて良いほうを選んでほしい。GPUのフレームタイムが長く、CPUが長時間待たされる時は後者が有効だ。

Reflexの実装に近いと思われる、インテルの「Xe LL(Low Latency)」の説明資料から引用。従来のレンダリング(上段)では、本来フレーム0のGame Logicで受け取ってほしかったマウスクリックはフレーム1で取得されるが、フレーム0のレンダーキューが存在しているため、実際にGPUに渡るタイミングが遅れる。畢竟、操作の結果を反映したフレーム1が出力されるのは、入力を受け取ってから3フレーム後となる。しかし、クリックを見てからフレーム0の処理をはじめれば、処理は最速でGPUに伝わってディスプレーに表示される(下段)

CPUとGPUの連携強化という観点で言えば、Reflexの実装で十分かもしれない。だが実際には、画面を描画している最中もプレイヤーは操作を続けている。最速で画面をレンダリングしても、ディスプレーに出た画面の情報は最新の操作結果からほんの少しずれている可能性が高い。このズレを減らすために生まれた技術がReflex 2だ。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります