カメラやAIの性能に違いはあるのか? Xiaomi 14Tと14T Proを使い比べてみた

2024年12月08日 12時00分更新

カメラ性能はXiaomi 14T Proが若干リード

撮影機能は大差なし

Xiaomi 14Tシリーズの最大の特徴といえるのがカメラだ。どちらもライカが監修したトリプルレンズカメラを搭載している。広角(5000万画素)+望遠(5000万画素)+超広角(1200万画素)という組み合わせは同じだが、性能には差がある。

Xiaomi 14Tのメインカメラのセンサーが1/1.56型であるのに対して、Xiaomi 14T Proは1/1.31型の「Light Fusion 900」という大型センサーを採用。レンズF値は1.6で、明るく撮影できる。Xiaomi 14Tの望遠カメラは焦点距離が50mm相当で、約2倍の光学ズームで撮影可能。一方、Xiaomi 14T Proの望遠カメラは60mmで、約2.6倍の光学ズームで撮影できる。

両モデルで同じ被写体を撮り比べてみた。どちらもきれいに写ったが、Xiaomi 14T Proのほうがダイナミックレンジが広く、豊かな色を表現できるように感じた。

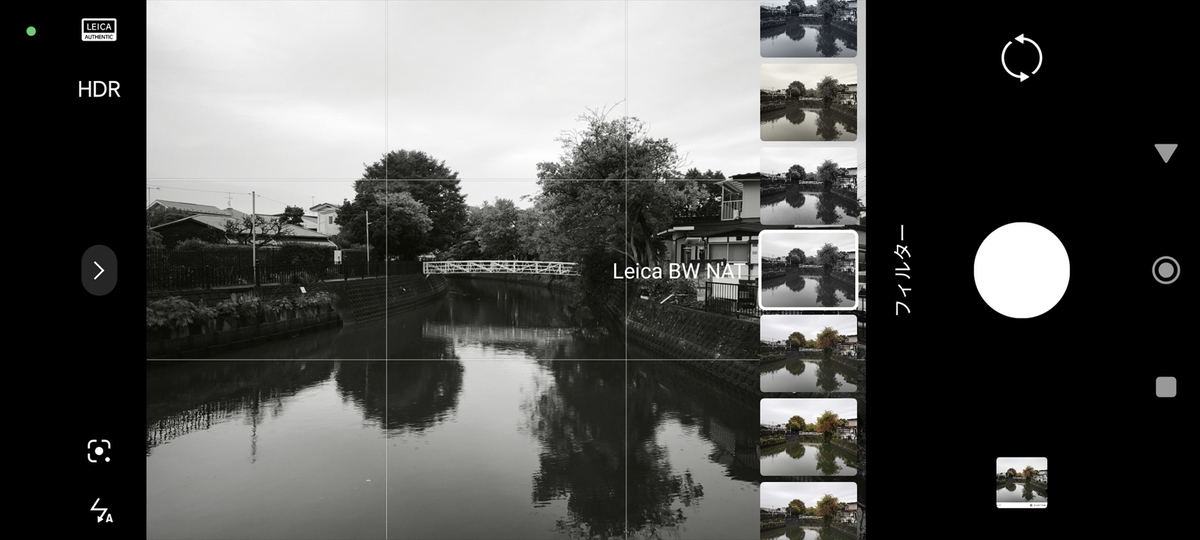

「Leicaオーセンテック」と「Leicaバイブランド」という2つのフォトスタイルから選んで撮影できることは共通。前者はライカ独自の光と影のコントラストで、自然な色調で写る。後者は彩度が強めで、映える写真を撮りたい人に適している。

14種類のフィルター(初期設定の「ノーマル」を除く)も用意されていて、その中にはライカ監修のものもあり、ライカらしいモノクロ写真を撮ることもできる。「ライカらしさを楽しめる」という視点では、両モデルの満足度は互角だ。

AI機能は共通だが期待以上に有能だった!

Xiaomi 14TシリーズはAI機能も大きな特徴となっている。Xiaomi 14T Proの「設定」画面には「AIサービス」という項目があり、「メモ」「ギャラリー」「レコーダー」などで利用できるAI機能がまとめられ、使い方を確認できる。

なお、Xiaomi 14Tには「AIサービス」という項目はなかったが、どちらの機種でも同じように利用できた。

Xiaomi 14T Proは「設定」→「AIサービス」で、搭載されているAI機能の使い方を確認できた。筆者が借りた端末はどちらも開発中のものだったので、実際に発売される機種ではXiaomi 14Tでも同じように表示されるかもしれない

そのAI機能だが、期待していた以上に使いやすかった。「メモ」アプリに入力した文章は、簡単に要約されたり、誤字脱字を見つけたり、翻訳したりすることが可能。処理もスピーディーで、ビジネス文章の作成などに役立ちそうだ。

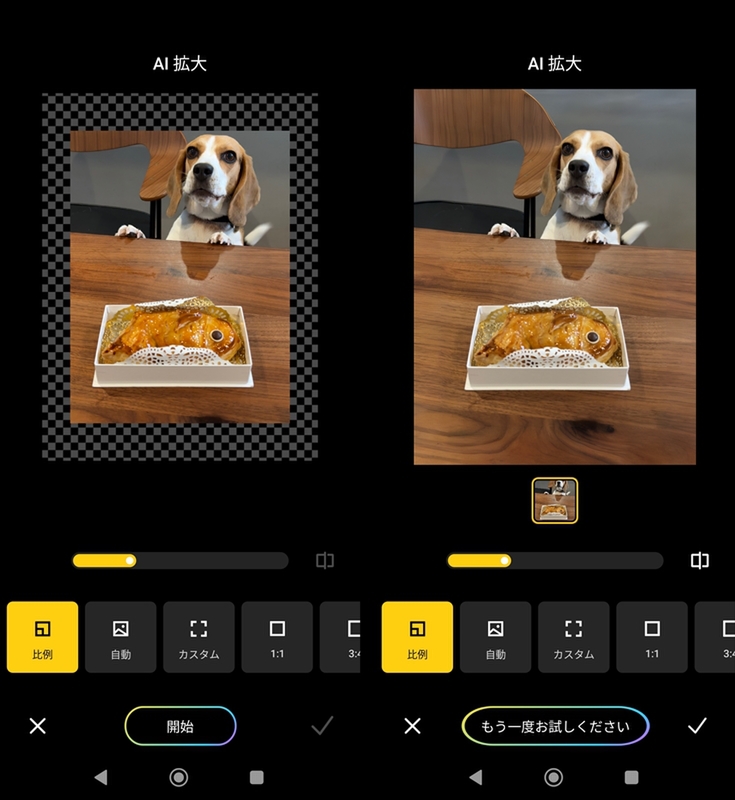

「ギャラリー」では、背景を広げる「AI画像拡張」、不要なオブジェクトを消す「AI消しゴム Pro」などを利用可能。画像拡張は比較的自然に見える仕上がりだったが、消しゴムは消え方が不完全だったり、オブジェクトの認識がうまくいかなかったりすることもあった。これに関してはグーグルの「消しゴムマジック」を使ったほうがいいかもしれない。

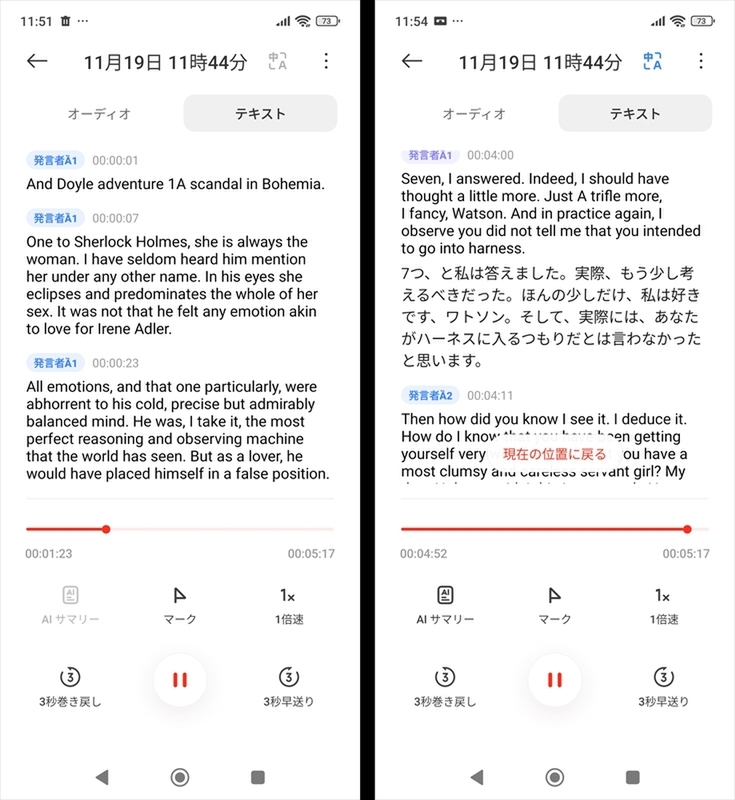

「レコーダー」アプリは、録音後に言語を指定して文字起こしができ、さらに翻訳したり、要約したりもできる。著作権フリーの日本語と英語の文章を音声出力させて、それを録音して試してみたが、処理が速く、翻訳精度も高いと思えた。使い勝手は、PixelやGalaxyといった、他社のスマホを一歩リードしている印象だ。

ほかに、外国人と話すときに役立つ「AI通訳」機能も搭載。グーグルの「かこって検索」も利用可能。「Gemini」アプリもプリインされて、電源ボタンの長押しで起動できるようになっている。

充電速度ではXiaomi 14T Proが圧勝

バッテリー容量は、どちらも5000mAh。2台を同じように使ったわけではないが、Xiaomi 14T Proのほうが電池持ちがいいように感じた。とは言え、わずかな差でどちらも使い方によっては2日くらいは持ちそうだ。

急速充電はXiaomi 14Tが67W、Xiaomi 14T Proが最大120Wという差がある。どちらも充電器が同梱されていて、14Tは約50分、14T Proは約19分でフル充電できるという。筆者は、充電器を借りていなかったので、自前の90Wの充電器で充電してみた。Xiaomi 14Tは残量20%の状態から40分で96%に達した。一方、Xiaomi 14T Proは20%の状態から20分で93%に達し、24分ほどで100%になっていた。充電速度を再重視するならXiaomi 14T Proの一択だろう。

先に発売されたXiaomi 14 Ultraとの差分は?

筆者は5月に発売された「Xiaomi 14 Ultra」をプライベートで使っている。ライカ監修のカメラを搭載し、日本では同梱されるフォトグラフィーキットを取り付けることでカメラさながらの操作性も実現する。

今回、Xiaomi 14Tシリーズを使ってみたが、カメラ性能と使い勝手はXiaomi 14 Ultraに優位性があるものの、AI機能の充実度はXiaomi 14Tシリーズが大きく上回っていた。また、14 Ultraは非対応だったおサイフケータイを使えることも利点。スマホとして総合力では14Tシリーズに分がありそうだ。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります