ウイングアーク1stが主催したビジネスイベント「Updata NOW 24」に登壇したデジタル庁 統括官(国民向けサービスグループ担当)の村上 敬亮氏。ゴルフ場の顔パスチェックインや富山県朝日町の町ぐるみDXなどのマイナンバーカードの実証実験を進める中で得られた知見は「DXの敵は想像力の欠如と組織の壁」という気づきだった。

「うちは全部デジタル」というゴルフクラブがマイナンバーカードを導入した背景

基調講演3人目の登壇は、現在マイナンバーカードの普及に尽力しているデジタル庁の村上敬亮氏。「マイナンバーカードとDX、そしてみなさんにとってなにがうれしいのか?という話は全部同じ話」と語る村上氏は、とあるゴルフ場の運営会社にマイナンバーカード連携を提案しに行った話からスタートする。

「先方も最初はまあしぶいしぶい。『うちのクラブハウスは、チェックインもデジタル、ロッカーもデジタル、支払いもデジタル、チェックアウトもデジタル。ビジターは全部うちの会員カードでできる。マイナンバーカード、なにがうれしいの?』から入り、とりつくしまのない最初の営業5分でした」(村上氏)

そんな村上氏が恐る恐る「でも、その会員カードを作るときには、ビジターは受付でなにか書かなければならないんじゃないですか?」と先方に聞くと、渋々の答えはイエスだった。つまり、デジタル化していても、本人認証という壁は残っていたのだ。そこで村上氏はマイナンバーカードでの実証実験に参加しているゴルフ場予約サイト大手のゴルフダイジェスト・オンラインとの連携を持ちかける。

「誤解されがちだが、マイナンバーカードを持っている本人を認証するだけではなく、いかなるIDでも最初にひも付けていただければ、家電量販店のカードだろうと、金融会社のカードだろうと、すべて本人であることを、オンラインの向こう側で証明します。これがマイナンバーカードの本質でございます」(村上氏)

ゴルフクラブの会員カードをマイナンバーカードとひも付ければ、オンラインで予約したビジターはマイナンバーカード1枚あれば、顔パスでチェックインできるようになる。もちろん会員登録のときに必要な人材も割かなくてよい。さらにゴルフダイジェスト・オンラインと連携すれば、「予約を数回行なえば、特典を付ける」といったマーケティング施策も可能になると村上氏はたたみかける。

さらに同じ提案の現場で、村上氏は「伊豆ファンクラブ」という地域振興活動との連携に持ちかける。伊豆ファンクラブでは1500人程度の会員を相手に、行動履歴の取得とともに、ポイントを得られるという活動を進めている。これをゴルフ場予約と連携させるアイデアを持ちかけたのだ。

「たとえば、伊豆の高級ゴルフクラブに行く場合、踊り子号に乗って、駅からタクシーで移動し、クラブハウスの中でお金を使い、帰りはクラブハウスの干物だけお土産に買っていく。電車の中では、おつまみとビールくらい。これって地元の人からすれば、ゴルフクラブに来た地元に関係ない人です。でも、クラブハウスの近くにある干物屋で、いつもと違う干物を買ってもらう。なんなら伊豆は干物だけではないはず。そんな地元貢献をビジターさんにしてもらいませんか?と提案しました」(村上氏)

ここまでの提案1時間で、そのゴルフ場運営会社はマイナンバーカードの実証実験に参加することを決めたという。決め手はもちろんマイナンバーカードの連携で実現するサービスのアイデア。「こんなことができたら面白そう」という提案に経営者が乗ったことだ。

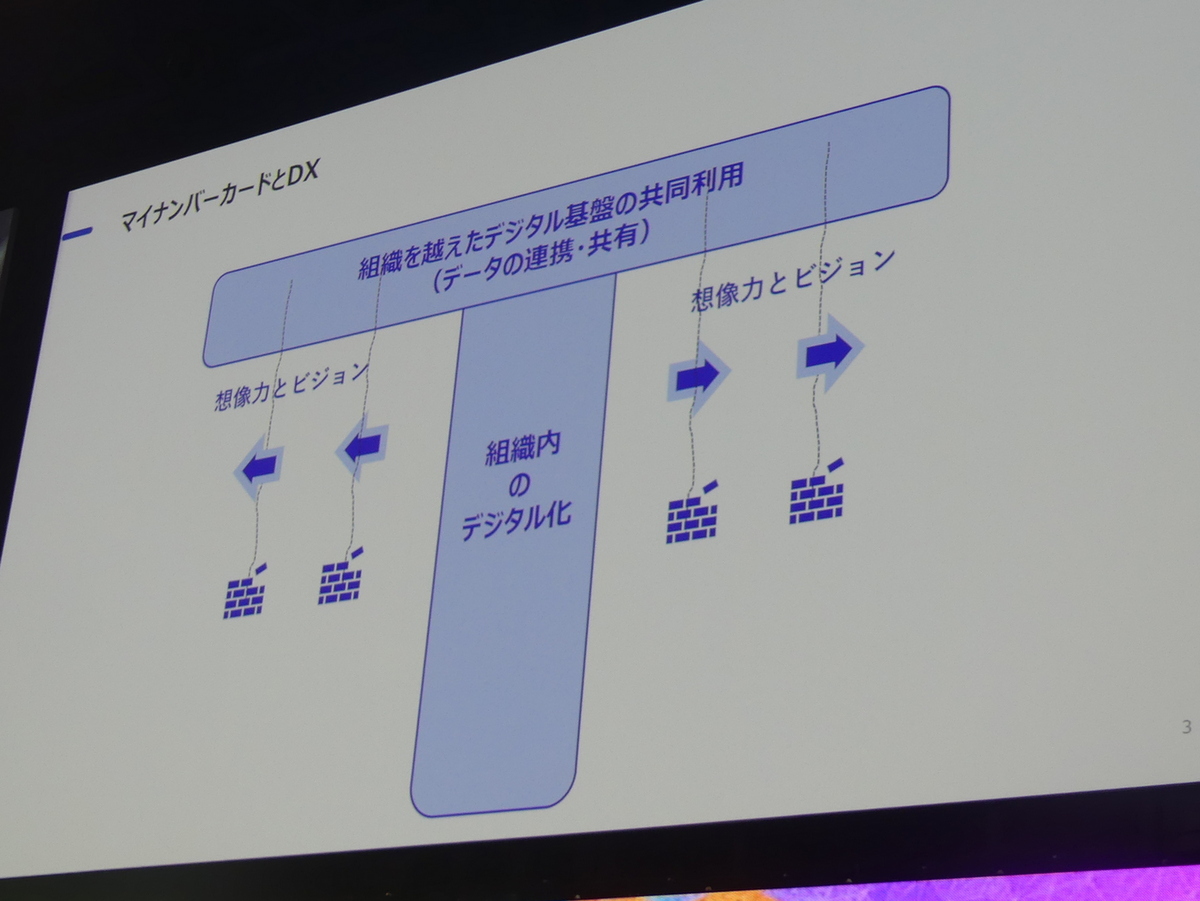

「なにが言いたいかというと、組織内のデジタル化、クラブハウス内のデジタル化は、ノーDX。ノーニーズフォーマイナンバーカードです。でも、ゴルフダイジェスト・オンラインとなんかやりませんか? 地域振興活動となにかやりませんか? となるとマイナンバーカードの出番が出てくる。DXの敵はデジタル技術ではありません。想像力の欠如なんです」(村上氏)

DXは開けてはいけないマンホールのふたをバンバン開けていく

DXの提案に対して、現場がノリノリでも、他部署との調整が大変。そんなところで縦割りの部門でデジタル化だけしても、DXにはならないとは村上氏の弁だ。

「実はわれわれはデジタルを通じて、ガバナンスと戦っています。そのときに必要なのは想像力と共感力です。『なるほど、それは面白いかもしれないね』とノリよくのってきてくれるか。そういう方ばかりだったらいいんですけど」(村上氏)

続くトピックとして挙げたのは、学校間での連携を実現する教育DXの分野だ。都道府県ごとに異なるベンダーが子供のIDを管理することになると連携が難しくなるため、国としてはIDをひも付けた統一したセキュアな認証基盤は整備する必要がある。しかし、教育の現場に赴くと「学校間でデータ連携する機会なんてない」と言われるという。

「他の都道府県に引っ越すと、生徒になにが起こるか知ってますか? 私は地元が渋谷区ですが、小学校5・6年生の授業を中学校の先生がやっています。でも、小学生のテストの採点は、中学校でやっていけないですか? でも、目の前の業務があると、なんでそんな先のこと考えにゃああかんねんという話になるんです。DXの敵はそこにあります」(村上氏)

デジタル庁が推進するシステム調達に関しても、「これからは自治体が開発費を計上しない時代になります」(村上氏)と語る。今までベンダーはそれぞれの地域での自治体案件ににぎり、その地域で多重下請け構造を造り、きっちりしたシステムを構築。既存のモジュールを多用しても開発費を計上し、サービスで運用をやっていた。しかし、今後は異なる自治体で同じSaaSを利用する構造に大きく変化する。

「なんで全自治体で埋葬届けの様式が違うねん。やってること同じじゃないですか。だから、今後は基本的にはSaaSを国が用意し、それをデリバリしていく。それを導入し、運用することで、地域のエンジニアは今まで同じ予算をとっていただく。新たに開発する必要はない。ただ、クラウドリフトした新しいサービスを使うといっても、自治体はすぐには使えない。現場のエンジニアのリスキリングも必要になりますが、これから十年くらいかけて、日本のローカルソリューションマーケットは大きく変わります」(村上氏)

「DXは開けてはいけないマンホールのふたをバンバン開けていく」と語る村上氏。ここで重要になるのが、前述した想像力と縦割りの打破だ。

「客ごとに作り込むのではなく、いかに使いこなすかが大事。縦割りを超えてでも想像力を回して、いかにデジタルをどう使うか。そこに知恵と労力を結集し、ついでに商売も投じてください。似たようなものを少しずつ違う形で作り、足りないときにエンジニアを追加募集して、なんとか利益が残る。こういうマーケットはもうやめましょうよ。それがデジタル庁が考えていることであります」(村上氏)

週刊アスキーの最新情報を購読しよう