第222回

お荷物だった100万枚のネガフィルムがキラーコンテンツへ

紙、紙、紙がDNAに刷り込まれたデーリー東北新聞社、kintoneで変わる

2024年06月03日 09時00分更新

kintone hive 2024 sapporoの事例登壇の3番手は、地方新聞を発行するデーリー東北新聞社の情シスである十文字孝太氏。紙の新聞を発行しているが故に、紙への愛着が強すぎた同社がコロナ禍を契機にkintoneをフル活用。紙伝票からの脱却や100万枚のネガフィルムの活用までを実現したストーリーが語られた。

発行地域は青森と岩手の一部なのに、なぜデーリー東北新聞社なのか?

「みなさん、こんにちは!」という元気な第一声から始まった十文字氏のセッション。青森県八戸市からやってきたデーリー東北新聞社の十文字氏は、「根強い紙文化からの脱却」というタイトルで、紙が大好きな新聞社がkintoneでどうやってDX推進を図ったか解説した。

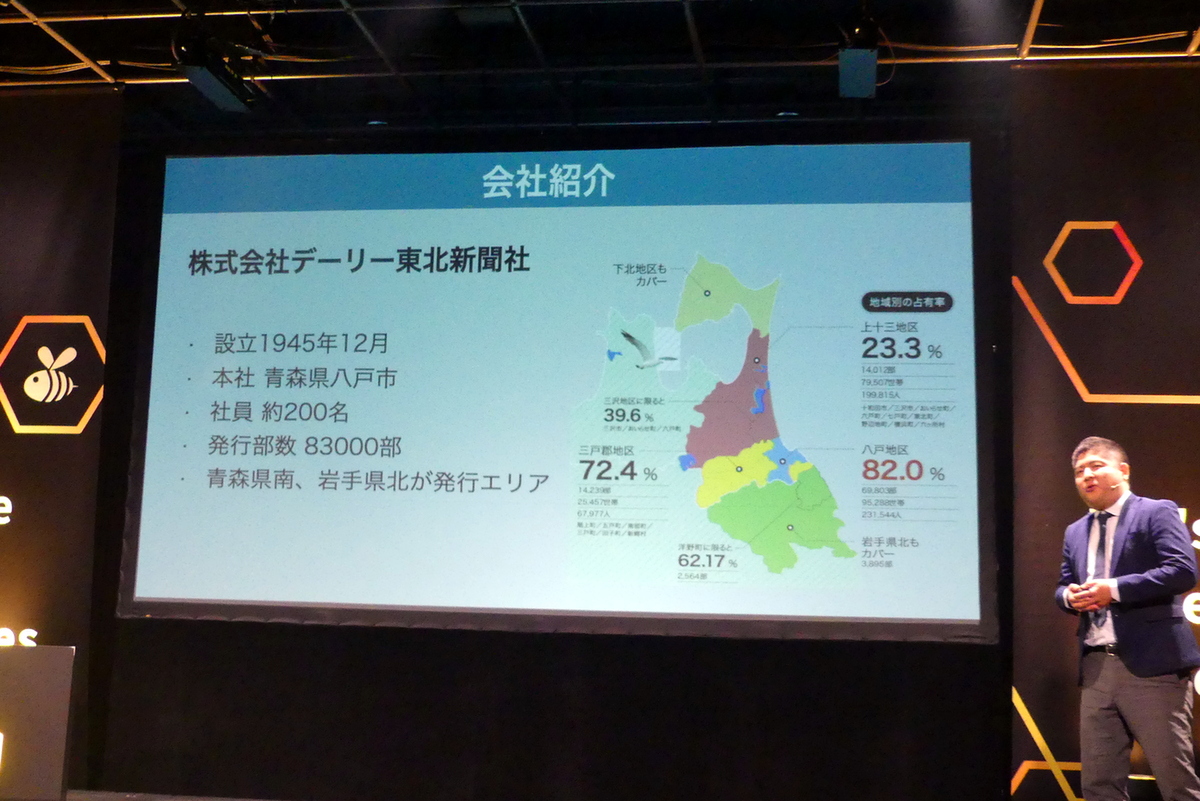

十文字氏が所属するデーリー東北新聞社は、青森県の東半分と岩手県の県北を対象とした公称8万3000部の地方新聞を発行している。「東京に行くと、『デイリースポーツさんですか?』と言われます(笑)」(十文字氏)とのことで、地元以外では認知度が低く、やや悲しい思いをしているとのこと。情シスにあたるシステム局に所属する十文字氏は、社内システムの構築や運営、ITインフラの管理、デジタル版の運営などのほか、他社のDX支援まで幅広く手がけている。

青森県の一部をエリアとする地方新聞がなぜ「デーリー東北」を名乗っているのかは逸話があり、実は同社は「本来は存在しない新聞社だった」という。というのも、戦後に日本を一時的に統治したGHQのお達しにより、新聞社は1つの県に1社しか許されなかったからだ。

本来、青森県も1社だけになるはずだったが、津軽地方とは別に県南だけで新聞を発行したいということで創業者たちがGHQを説得するために使ったのが、「東北地域に進駐する米軍のために地元の英字新聞を発行する」という理屈で、その社名としてデーリー東北新聞社となったとか。「ちなみに弊社は創業以来、一度も英字新聞を発行したことがありません(笑)」というまさかの十文字氏の一言に、会場は爆笑に包まれる。

現在、社員は200名程度の規模になっているが、事業は多角化している。紙の新聞やデジタル版の発行のほかに、旅行代理店、デザイン制作、シニア生活サポートなどを手がけている。そんな新聞社は「職種と業種のデパート」と言われており、朝5時に記者が市場に取材行くのから始まり、日中はカメラマン、デザイナー、エンジニアなどさまざまな職種の人が新聞を製作し、夜になれば印刷工場の人たちが新聞の印刷を行なっている。

紙の新聞社ゆえの紙への愛着の強さがデジタル化の障壁

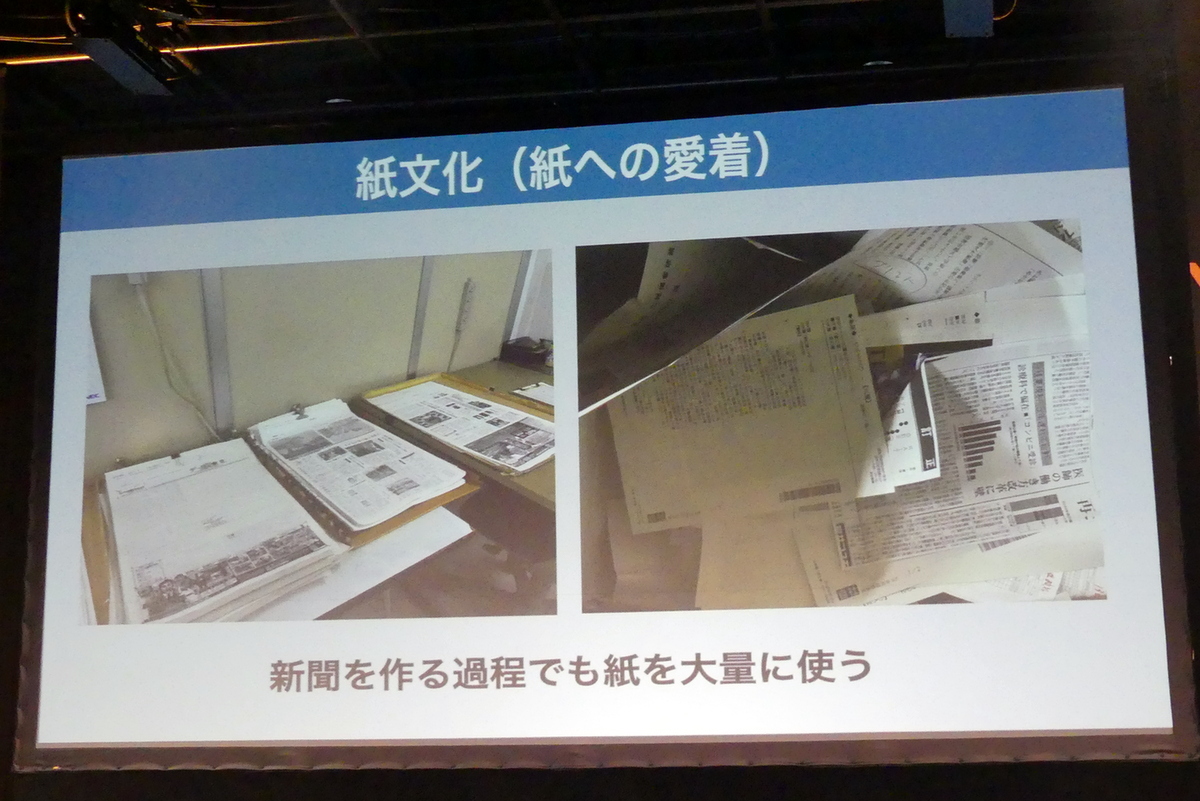

こうした新聞社においてもっとも特徴的なのは、「紙への愛着が半端ない」ということだ。新聞社なので、大量のロール紙で新聞を作っており、制作過程でも、紙を大量に使う。原稿をチェックするのにも、レイアウトを考えるときも、見出しを配置するときも、紙がベース。「普段から紙、紙、紙にあふれながら新聞を作っている。これがDNAに刻み込まれているのか、申請業務や情報共有、データの蓄積も紙。紙なしでは業務が回らないという状態になっていた」と十文字氏は語る。

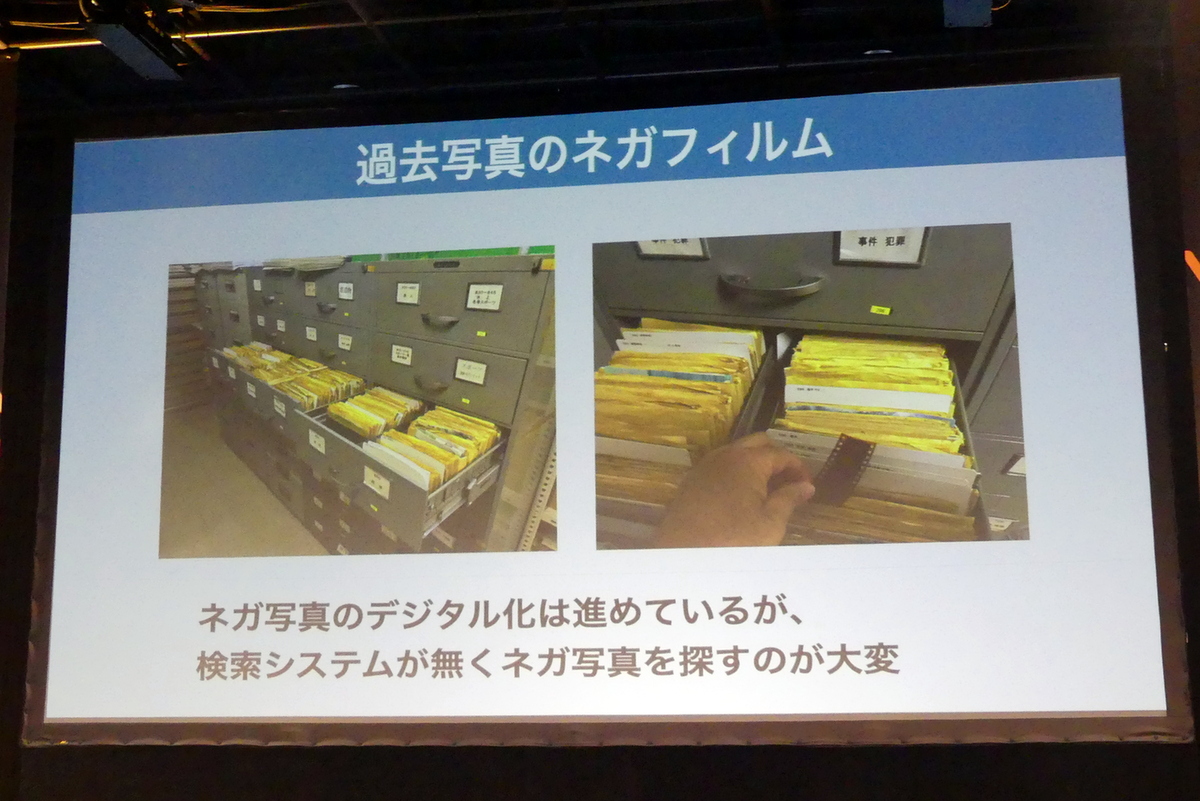

とはいえ、紙での業務はどうしても無理や無駄が発生してしまう。もっとも代表的なのは紙伝票による経理処理。紙の伝票を起票し、上司に印鑑を押してもらい、経理の人が受け取って処理を行なうというアナログな運用だ。また、創業当時から撮り溜めていた写真のネガも100万枚以上残っている。必要であれば、資料室のキャビネットに収まっている写真の探すわけだが、「トレジャーハンターですよね(笑)」とのことで、大変な作業だった。

こうした紙とアナログの業務をなんとか変えたいということで出会ったのがkintoneだ。「kintoneはノーコードで、柔軟にカスタマイズでき、業務アプリを作れる。そしてなによりコミュニティが活発で、いろんな業務・業界の使い方を知ることができる。これならうちのような会社でもデジタル化を進めていく武器になってくれるのではないか」と十文字氏は語る。

とはいえ、大きな業務にいきなりぶつけるのは危険なので、小さめなアナログ業務をデジタル化することにした。現場へのヒアリング、要件定義、そしてアプリ開発というオーソドックスな方法でアプリを作ったのだが、現場ではなかなか使われなかった。「紙でいいんじゃない?」「とりあえず紙で出して」など、やはり紙への愛着が強かったからだ。

コロナ禍で潮目が変わる やり方も現場を巻き込む方法へ

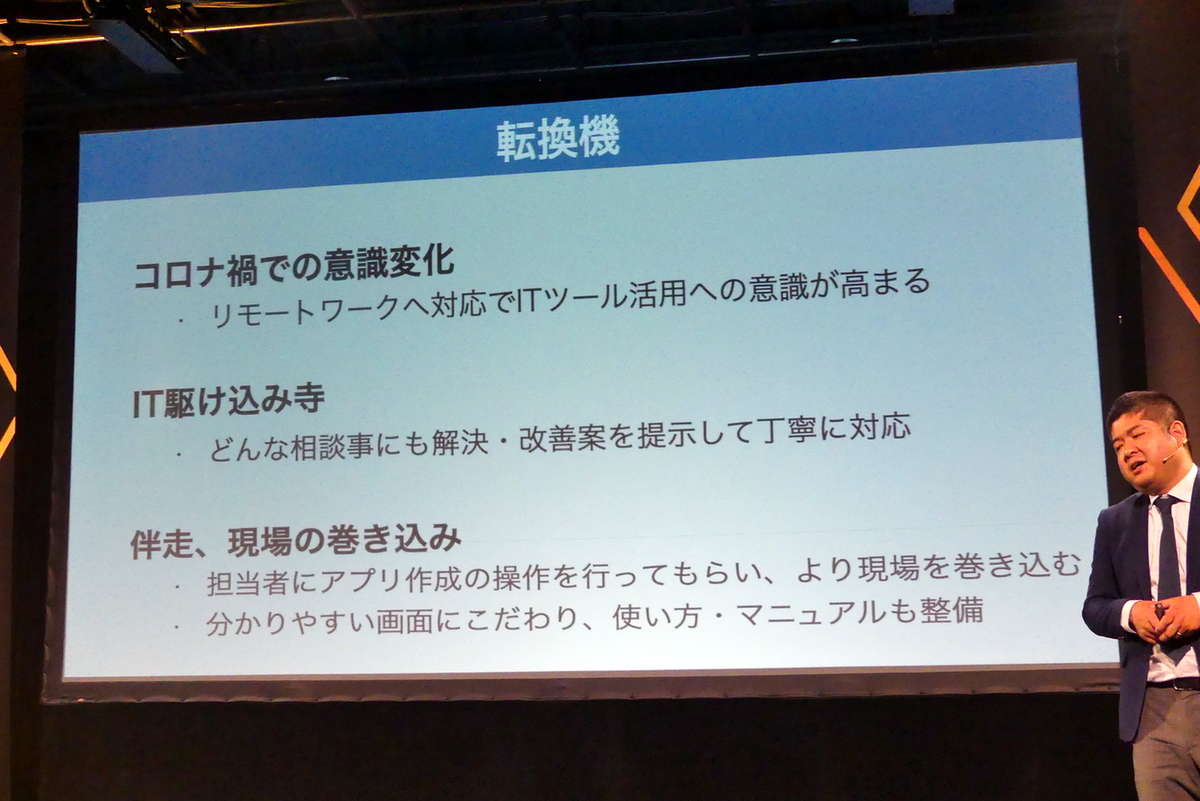

そんなデーリー東北新聞社の社内を変えたのはやはりコロナ禍だ。「コロナ禍でいやでもリモートワークしなければいけない。なんらかしらのITツールを使わなければならない。これで潮目が変わりました。私たち情シスは今こそ大きい顔しようと思いました」と十文字氏は語る。現場からの相談に対して、丁寧に対応し、現場との距離を詰めることにしたのだ。

kintoneも、ヒアリング、要件定義、アプリ開発という今までのやり方から変えることにした。「筋の良さそうな現場の担当を呼んで、わざと項目を外し、わからないからいっしょに作ろうよと相談するようにしました」と十文字氏は、現場をきちんと巻き込むことにした。

ドラッグ&ドロップで担当者に自らパーツを配置してもらうと、目の色も変わってくる。「オレでもできる」という自信につながり、当事者意識も俄然湧いて出てくるという。「今までは同じ社内でもベンダーと現場みたいな感じだったのが、目線が下がって同じチームになった。このやり方いいなあと」と十文字氏は語る。また、使いやすさを極限まで追求し、マニュアルや使い方もアプリの中で目に付くように気を遣った。

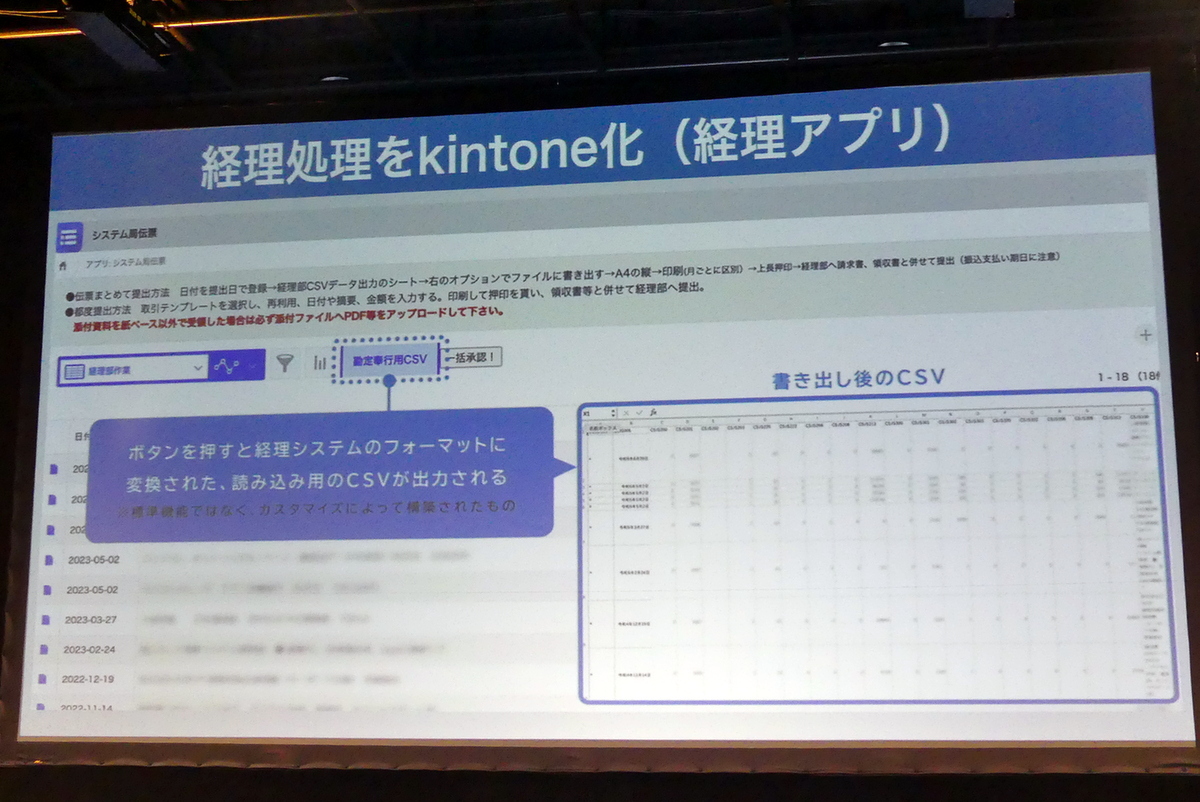

こうして現場の抵抗感が下がった段階で、紙伝票の経理処理という大きな山に当ることにした。まずは紙の伝票に限りなく近いkintoneアプリを作成。必要な情報以外は出ないように、入力条件やユーザーで項目の表示を切り替えられるようにした。さらに仕事のやり方自体も変更し、少額であれば押印なしで経理に提出できるようにした。

経理部も今までは経理システムへの手入力が必要だったが、kintoneの経理アプリにより、ボタンを押せば、経理システムに登録可能なCSVファイルに出力できるようにした。また、経理部に向けても、スペースやアプリでマニュアルを提供し、わからなくなってもすぐに情報に行きつくようにした。

こうした細々した工夫と改善の結果、ようやく効果が現れた。まず経理部では月30~40時間かけていた紙伝票の確認、経理システムへの登録作業がゼロになった。経理部のメンバーは大喜びし、他の業務もkintone化できないかと業務改善の機運が高まったという。

ネガフィルムの活用からバックナンバーのネット販売まで拡がるkintone

そしてもう1つの大きな山である100万枚のネガフィルムのデータ化にも着手した。もちろん枚数が多かったので大変だったが、データの本体はAWSのS3に保存。十文字氏は、画像データから一覧のCSV、サムネイル用の画像を作成できるPythonプログラムを作成し、kintoneのネガアプリから検索できるようにした。ユーザーがネガアプリからサムネイルを見て、クリックすると本体データのあるAWSのリンク先に移行し、画像本体をダウンロードできるという。開発も10日程度だったという。

このネガアプリのおかげでネガ写真を探す時間が大幅に短縮した。当然ながら利用も活発化し、今まで使われなかった写真がコンテンツとしても利用可能になった。昔の写真を用いて、「これは今のどこか?」を当てるクイズにしたり、モノクロの社員にAIで色を付けてみたたりした。「デジタル版ではトップテンに入るようなコンテンツになりました」(十文字氏)とのことで、お荷物だったネガ写真がキラーコンテンツになったわけだ。

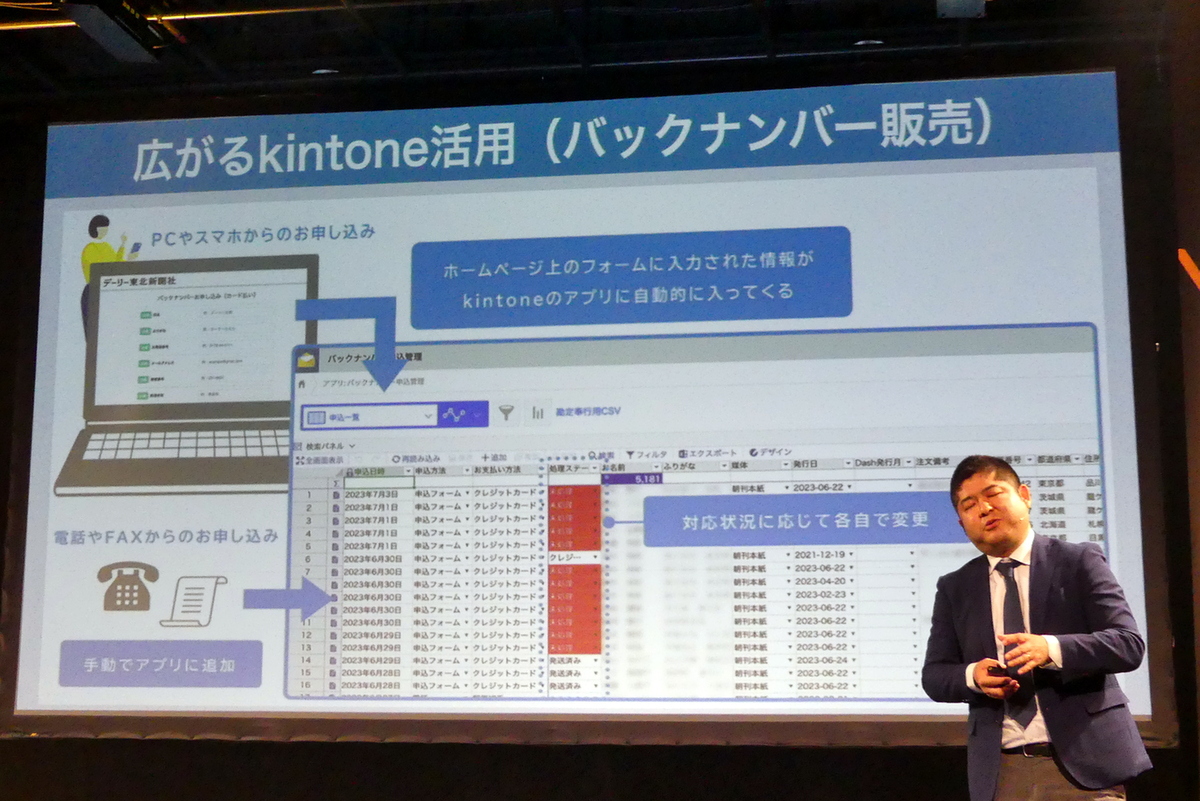

こうやって成功体験が増えてくると、「これもkintone化できないか?」という相談が情報システム部に舞い込んでくるようになる。その一例が、バックナンバー販売だ。

今までバックナンバーの販売は電話とFAXからの注文のみだったが、短期間でネットからも注文受付できるようにする必要が出てきた。これはご当地キャラをアピールするゲームメーカーの広告が地方紙に入ったことで、バックナンバーを買い集める人がいきなり増えたからだ。十文字氏はネット注文も、既存のアナログでの販売もまとめてkintoneで管理できるアプリを3~4日で開発できたという。

kintoneの褒めポイントとして十文字氏は、「現場を巻き込んでアプリ化するのにとてもいい。導入と構築のスピードもとても速いし、素早く変えていける。私たちのようなアナログ企業でも、温度が冷めないうちに定着させることができた」とアピール。また、業界ごとのノウハウが溜まっているのもグッドポイントだった。最後、十文字氏は、「これからもkintoneを使って、社内のDXを進めていきたい。でも、自分だけで囲っていくのはもったいないので、地域のDXにも役立てていきたい」とまとめた。

2025年3月末までの限定公開です

週刊アスキーの最新情報を購読しよう