第221回

「わかりました」は信じない、徹底的に伴走して「できる」を積み重ねる

介護DXは絶対にできる!現場と二人三脚で30個のkintoneアプリを作成

2024年05月28日 09時00分更新

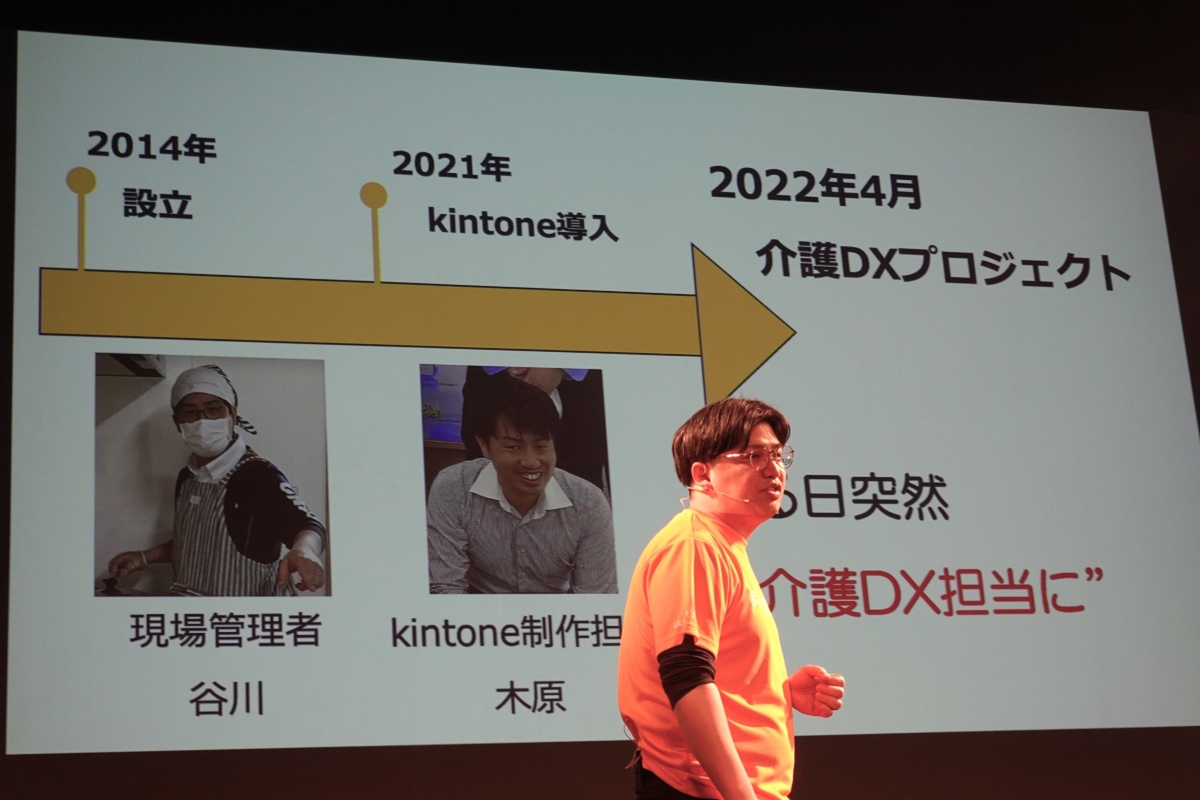

kintoneユーザーによる事例・ノウハウ共有イベント「kintone hive hiroshima vol.1」が広島で初開催された。今回は、5番目に登壇したLILE THE STYLEの谷川実氏と木原隆太氏のプレゼン「介護業界をkintoneで変えてみよう!」をレポートする。

介護DXの担当になるも現場はガタガタ、満を持してのkintoneアプリも使われず

LILE THE STYLEは、広島市東区にて2014年に設立。訪問介護や訪問看護、デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業を展開し、従業員21名を抱える。社名であるLILE THE STYLEの「LILE」は、“LIGHT(光)”と“SMILE(笑顔)”を組み合わせた造語であり、明るく笑顔で長く楽しく過ごせるように、という想いが込められている。

同社は、2021年にkintoneを導入し、2022年4月から介護DXプロジェクトをスタートしている。ある日突然、谷川氏がプロジェクトの管理者に、木原氏がkintoneの制作担当に任命されたという。

これまで同社の介護現場では、利用者の記録を手書きでつけ、スケジュール管理は壁に貼った大きなカレンダーに書き込んでいた。業務の情報も各自がファイルに記録して書庫に収めており、とてもアナログな世界だった。しかし、それ以前の大きな問題を抱えていたという。

「よし、やるぞ!と取り組もうにも、現場は最悪な状況でした。なんと、8年間で管理者が6回も変わり、さらに半年間で8名が退職していました。まず、信用できる人がおらず、アナログ管理なため、退職者の情報がひとつも残っていません。売り上げも過去最低で、時間をかけてkintoneを導入するという状況ではありませんでした」(谷川氏)

現場に行ってみても、kintoneはまったく使われておらず、存在すら認識されていなかった。まずは、kintoneに触ってもらわないと話が進まないと考え、まずは「出庫記録」をアプリ化。デジタル化しやすく、スタッフの皆がよく行なう業務だったからだ。

「デジタル化することによって、3つの得が生まれると思いました。ひとつは、誰が誰に何を出したか記録が残るということ。その次に、在庫がチェックできるようになること。最後に月末の集計が楽になること。一石三鳥のアプリになると自信を持って、キックオフミーティングを開催したのですが、実際使ってもらえたのは2割程度でした」(谷川氏)

現場のスタッフからは、「いや紙の方が楽だ」「使い方わかんない」「やるだけ無駄」「私はやり方変えませんよ」などとお叱りの声が上がった。

徹底的に伴走して「できる」を積み重ね、辿りついた阻害要因は開発者と利用者における視点の相違

アプリのユーザーを考えると、介護業界は平均年齢が高く、訪問介護では平均50歳にもなる。そのため、どこも人員は足りず、退職しても働き場所は不足しない。その上、みんなITが苦手だ。このような状況から、新しいことにチャレンジしない風土ができてしまっていると考えた。

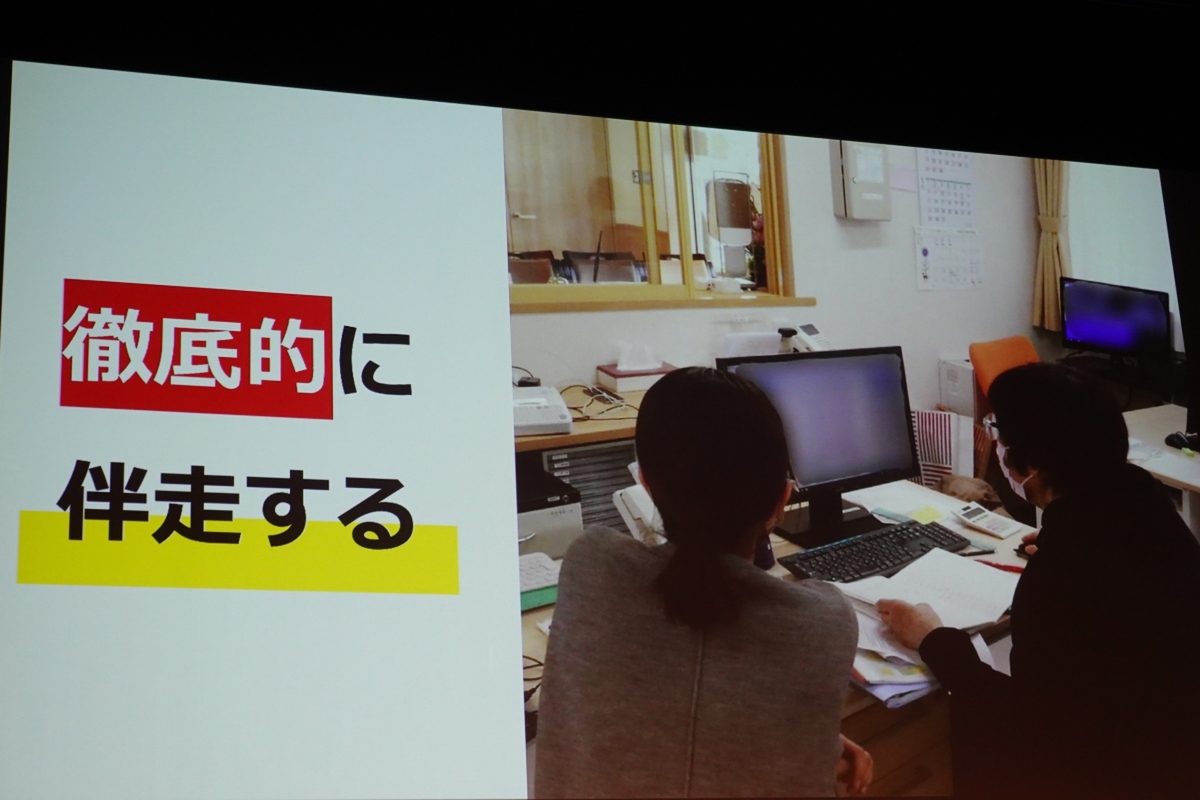

「どうすれば現場に使ってもらえるのか考え、まずは、徹底的に伴走することにしました。kintoneを使うときには、常に横にいて、わからないタイミングを逃さないようにしました。わからないことがあったら相談してくださいね、では相談してくれません。電話ではなく、必ず対面で使い方を説明しました。そして『わかりました』をうのみにしないようにしました」(谷川氏)

若い職員にはkintoneのフォローをしてもらうようにした。期限を決めて伴走する中、小さな「できた」という成功体験を積み重ねていった。

簡単に使ってもらえるようにバーコードやQRコード、音声入力も採用し、スマートフォンやタブレット、PCなども増設した。しかし、それでもkintoneアプリを使ってもらえなかった。

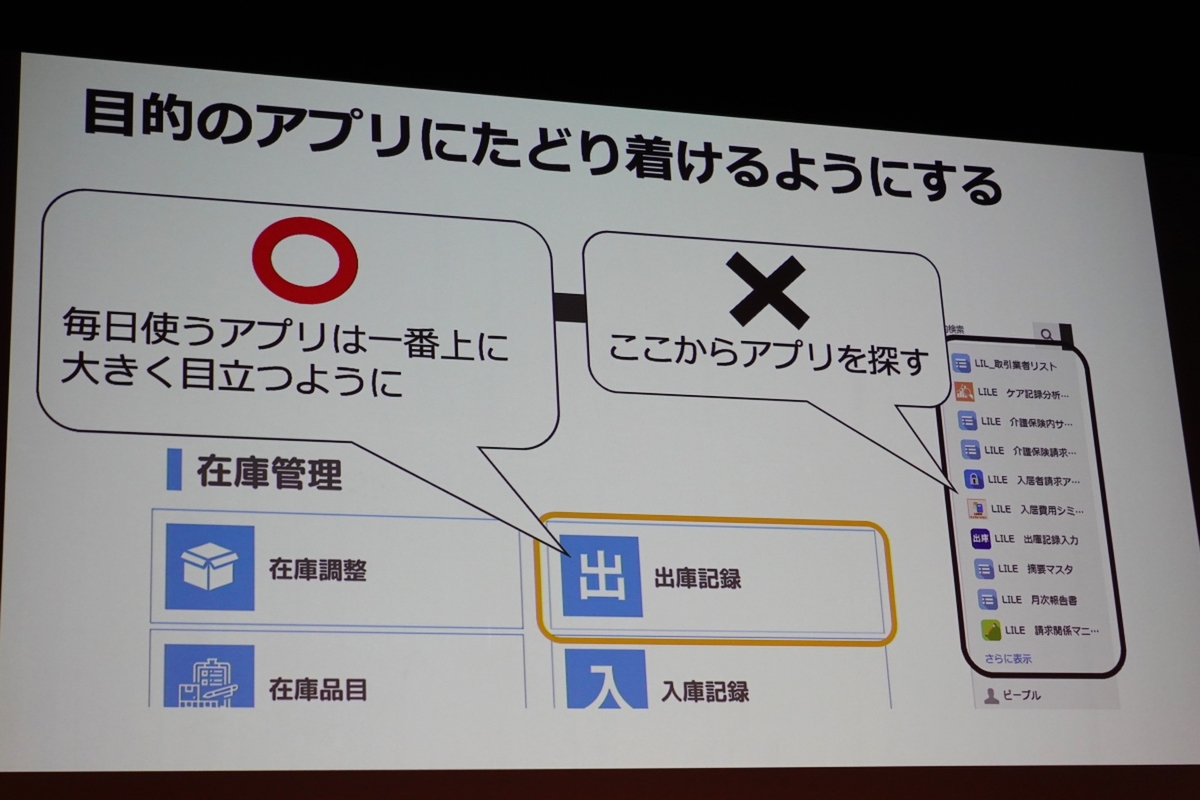

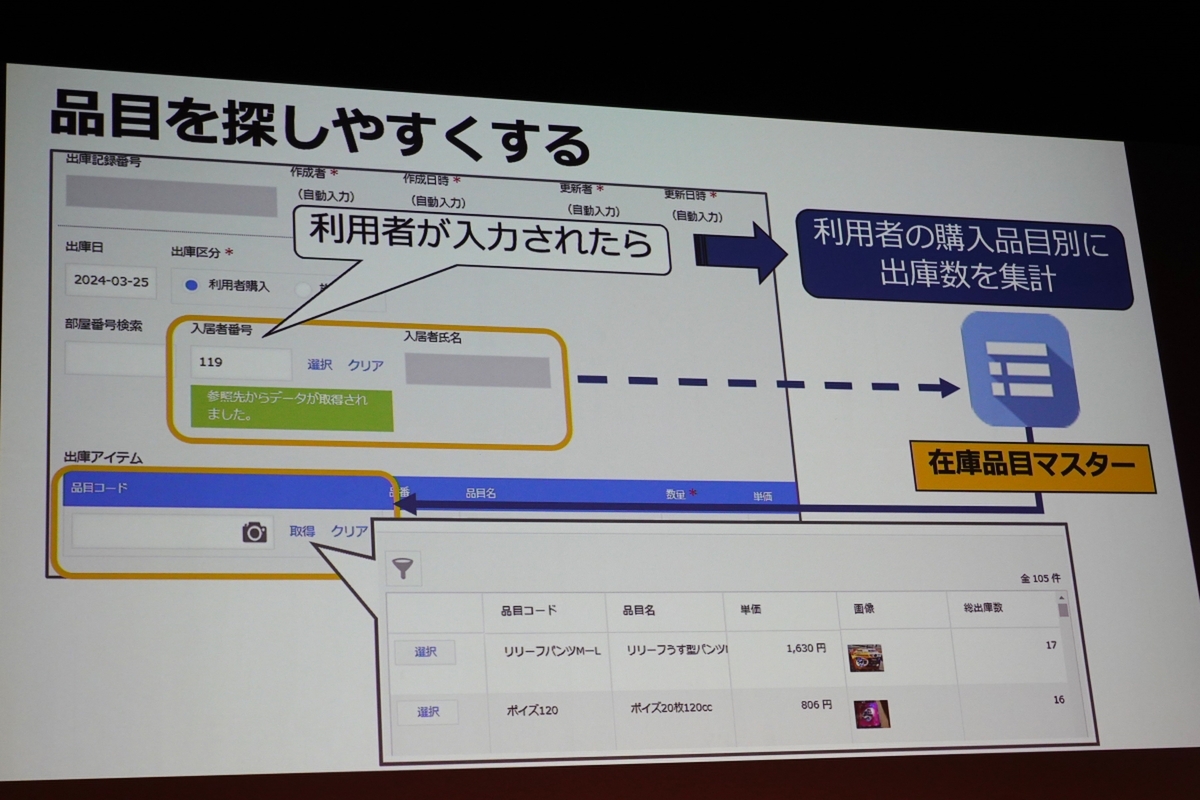

「なぜ使ってもらえないのかと、よくよくスタッフに聞いてみると、2つの答えが返ってきました。そもそも目的のアプリにたどり着けず、入力を諦めたということ。もうひとつは、品目マスターからルックアップで選択をする品目数が多く、探すのが大変いうことでした。結局答えは、我々が日々パソコンに向かい、想像でアプリを作っているだけでは出なかったのです」(木原氏)

さっそくこの2つを改善した。目的のアプリに辿り着けるよう、kintoneを開いて最初に出てくるお知らせ掲示板にメニューを作成した。毎日使うアプリは上部に配置し、アイコンも極端に大きく表示したという。

品目選択については、利用者の番号を入力すると、過去に購入したものをレコードから計算して、総出庫数を品目マスターに反映させるというカスタマイズをした。購入数でソートすることで、ルックアップする際によく使う項目が上部に表示されるようになった。

「この2つを改善することで使用率が劇的にアップしました。製作者と利用者で、入力しやすい、使いやすいの視点が異なったのが阻害要因でした。介護現場では、すぐにアクセスできたり、業務の隙間時間で手早く入力できることが重要だったのです」(木原氏)

現場と二人三脚で作ったkintoneアプリ、結果売上は2倍へ

そこからは、アプリを使うユーザーのことを考え、現場スタッフと一緒に構築を考えるよう心がけた。これがきっかけで、アプリの作成・導入が一気に進む。

たとえば、「入居者案件管理」アプリは、問い合わせから入居までの進捗を把握でき、現場スタッフが顧客から問い合わせを受けたときに、管理者以外でもkintoneを見て対応できるようになる。

顧客からの要望で作成したのが「入居費用シミュレーション」アプリ。介護施設の料金体系は複雑で、見学に行っても、いくらかかるのか家族に伝えられないという声があった。そこで、各項目をわかりやすくまとめて、PDFで出力できるようにした。

「入居者管理」アプリは、入居者の施設で過ごした時の写真や動画、好き嫌い、家族の情報、やり取りなどのさまざまな情報を一括管理できる。「ヒヤリハット・事故報告」、「クレーム報告」といったアプリも別途作成し、入居者管理アプリから関連レコードで表示できるようにしている。

「新人スタッフが入ってきても、これらのアプリで情報収集することで、過去の業務が把握できるようになりました。kintoneを2年間活用し続けた結果、なんと売り上げは約2倍に。今では満床、そして待機待ちの状態です」(谷川氏)

ペーパーレス化も進み、デスク周りもスッキリした。壁に貼っていたメモなどもなくなった。採用にも良い影響が出ており、退職したスタッフが3名戻ってきた。さらに、知り合いを紹介するリファラル採用もできるようになった。

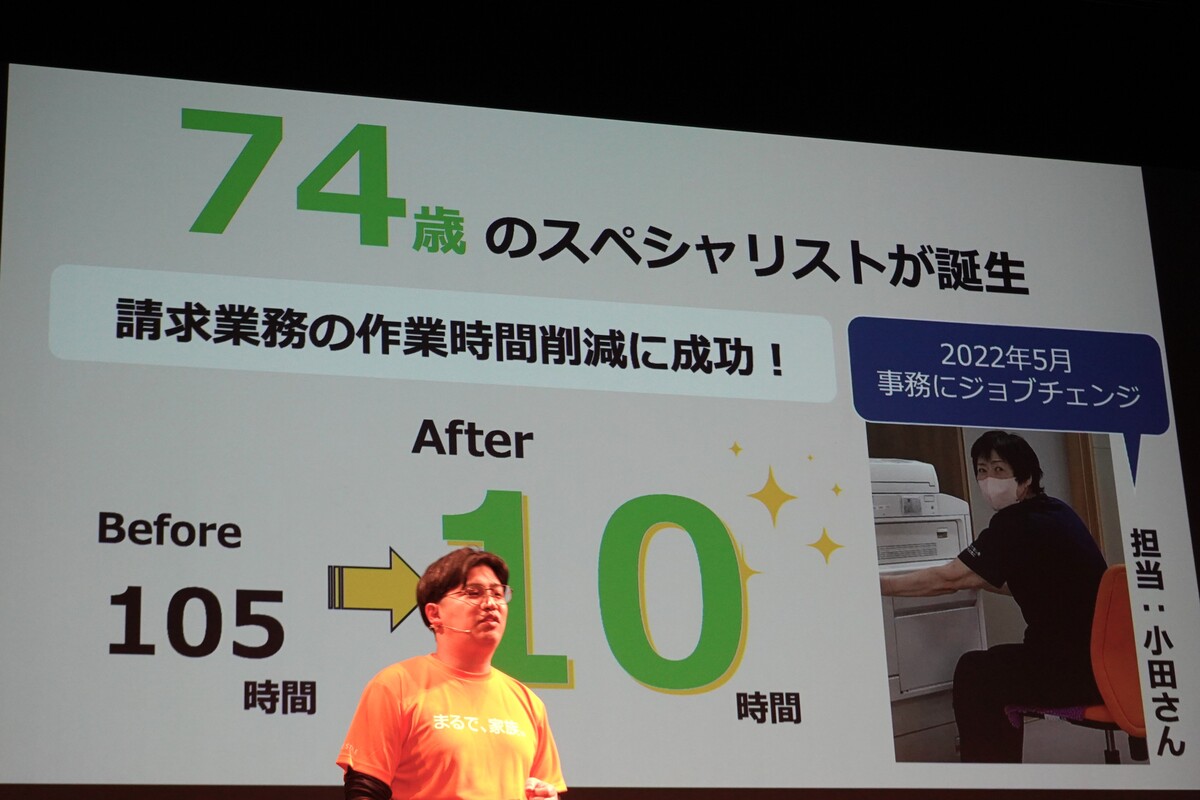

事務担当の効率化も進んでいる。介護業界の請求書では、入居費用だけでなく食費や医療費用、介護保険費用、日用品実費など、さまざまな費用を扱う。そのため、月に105時間の作業時間がかかっていたが、kintoneアプリ化で10時間に削減できた。事務担当は74歳だが、kintoneをばりばり活用しているという。

「取り組み期間は2年間で、今では30個のアプリを運用しています。残業はほぼなくなりました。売り上げについては2倍、リファラル採用もできるようになりましたし、1時間あたりの生産性も大幅にアップしました。kintoneが会社の風土を変え、チャレンジしたくない、やりたくない、という考えがなくなったのは奇跡だと思います。介護DXができないと悩みを抱えている方がおられたら、全部を見せますので、ぜひ我々のところに来てください」と谷川氏は語った。

介護DXに対する熱い思い

プレゼン後にはサイボウズ 中国営業グループ広島オフィスの西尾陽平氏から質問が飛んだ。

西尾氏:現場と距離がある中でどう密接に連携していくのかお聞きしたいです。

木原氏:私は普段別のところで仕事してるんですけれども、とにかく足を運ぶことを心がけました。呼ばれたらすぐ行く、呼ばれなくてもすぐ行く。ウザがられるくらい訪問してですね、とにかくどんな状況か、何か困ったことないかとか、しっかりコミュニケーションを取ることを心がけました。

西尾氏:医療や福祉、介護の現場でDXを進めていく事例は少ないのですが、ぜひ、介護をどうDXしていくのか、熱い思いをお聞きできればと思います。

谷川氏:介護DXを進める中で、反発がやっぱりあるんですね。やりたくないというのが天秤にかかることもあって、それに関しては情熱を持って取り組まないと何もできないことに気づきました。

木原氏:私も最初アサインされた時は、絶対無理だと思っていましたが、こうやって取り組んでいく中で、ここまで変われたということはすごい経験だと思っています。「絶対に介護DXできます」ということは強く叫びたいです。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう